エイミー・マン 取材&ライヴ

Music Sketch

現代を代表するシンガー・ソングライターの1人、エイミー・マンに取材してきました。最新作『スマイラーズ』については発売時に電話インタヴューをして、昨年のFIGARO japon10月20日号に書いたので、読んでくださった方がいるかもしれません。「最も音楽に表現しやすいのは、人間が何か問題を抱えた時の反応。私は人が何か問題に直面した時に見せる奇妙な行動に惹かれるから、そういった行動をより深く理解するために曲を書くの」と、その時に話していたので、今回はそのあたりの話を中心に訊いてきました。

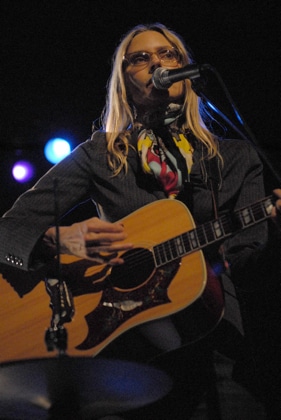

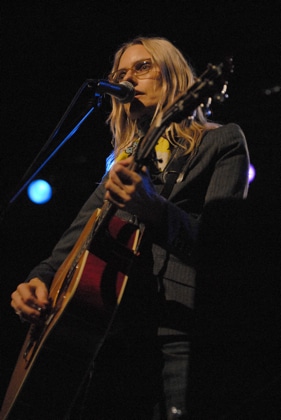

取材中は撮影NGでしたが、コンサートでは憂いと温もりを含んだ、心に染み入るヴォーカルを聴かせてくれました。

取材中は撮影NGでしたが、コンサートでは憂いと温もりを含んだ、心に染み入るヴォーカルを聴かせてくれました。

子供の頃から音楽環境に恵まれ、父親がピーター・ポール&マリー、継母がグレン・キャンベル、兄はビートルズ、ベビーシッターがニール・ヤングを好んでいたといい、エイミー自身は12歳の頃からエルトン・ジョンに魅せられたそうです。曲作りは14歳からはじめ、20代前半にはしっかりと自分自身を歌に表現していくようになったそう。80年代に大ブレイクしたティル・チューズデイなどの音楽活動に関しては、広く知られているので説明を省きますね。

インタヴュー中のエイミーは大学教授のような雰囲気を醸し出していましたが、やはりギターを持った方が似合います。

インタヴュー中のエイミーは大学教授のような雰囲気を醸し出していましたが、やはりギターを持った方が似合います。

内気な性格だったことが、人をよく観察することに繋がったのでしょう。「人を全く信用していなかったから、人に対して"注意していないと"という気持ちが常にあったのよ」と話します。

「私にとって人を観察する中で興味深いところは、共感できる部分。曲を書く場合には同じ感情を感じるところをヒントにしているし、2人の間のストーリーを描くこともあるわ。音楽が先にインスピレーションとなって、そのフィーリングに合うストーリーを考え出すこともあるの」

曲を書きながら分析していく話は、まるで心理学的。エイミーはそれを否定しませんでした。また、自分に対する意外な発見として、ロールシャッハ・テストの話をしてくれました。

「多くの人が蝶に見えるインクプリントが、ある時、私には頭が変な形で動物の足で爪が物凄い怖いという男性の姿に見えたの。そんな形に見えてしまう自分に対して、"これって(精神的に)良くない状態なのかもしれない"と思った。それで気づいたんだけど、曲作りもロールシャッハ・テストのようなもので、自分の頭の中にあるものが表現されているのかもしれない。それまでは自分では曲から感情が生まれるものだと思っていたけれど、今はどっちであるかよくわからないのよ(笑)」

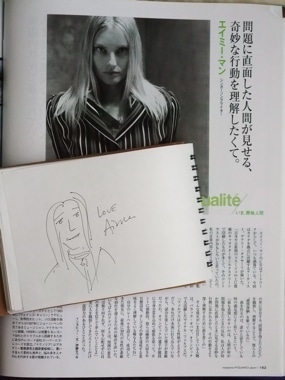

80年代はパンキッシュな髪型だったことも。意思の強い目力は変わりません。

80年代はパンキッシュな髪型だったことも。意思の強い目力は変わりません。

そこで私は、自分にとって興味のある"無意識と意識の違い"、つまり、無意識なものに言葉が付いた時点で、それが意識となり、感情も言葉で表現した時点でとても意識的なものになるという話、そしてそれが作詞にどう影響しているかを尋ねたところ、エイミーが話にさらに乗ってきました。

「作詞をするという過程の中で、まずありふれたベタな感じの内容になったら、即ボツにするわ。特に、何か急いで終わらせようとすると、とてもありふれたものになってしまう。何故かというと大抵の人って、最初に考える言葉はよくあるものである場合が多いから。時間をかけて考えていけば、もっと面白い表現方法が出てくると思う。私も潜在意識から意識へ持ってくる作業が非常に面白いと思う、......というのもプロセスの中で内容そのものが進化していくから。そして言ったことによって、潜在意識に力を注ぐことになる。歌はセラピーとは言わないけれど、潜在意識から意識へと持っていくプロセスにはセラピーのような効果があると思うわ。ストーリーを語ることで、潜在意識が意識的なものに変貌を遂げる点が面白いと思っていたの」

そしてエイミーは、突然「メモする紙が欲しい」と言って走り書きを始めたので、何かと思ったら、エイミーのファンにイエール大学の心理学部長がいて、この12月に「特別講義をして欲しい」と招かれているとのこと。そして、「何について話そうか考えていたんだけど、今の質問を使わせてもらうわ」と、メモした紙を自分のバッグに入れていました。私が無意識(unconscious)といった部分を、エイミーは潜在意識(subconscious)と言っていたので、そのあたりは微妙に違いますが、言葉をどのくらい知っているか、どう使うかによって、意識、そして認識への変化の仕方も違ってくると思います。こういった話は私も好きなので、2人の会話が止まりません。

ステージには、エイミーの他に2人のミュージシャンが参加。曲ごとに演奏する楽器を換えて、彼女の歌に彩りを加えていきます。

ステージには、エイミーの他に2人のミュージシャンが参加。曲ごとに演奏する楽器を換えて、彼女の歌に彩りを加えていきます。

なぜ奇妙な行動に惹かれるのかも、訊いてみました。

「昔から、私は自分のことをもっと理解したいと思っていたの。自分が何故こういうふうに感じるのか、自分が何故こういう行動に出るのか、とか、他の人に対してもどうしてそういうふうなのか、何故そういう行動をするのかと考えた時に、絶対、何か理由があると思った。私生活の中でも、継母が何故私たちに対して喚くんだろうとか、兄が何故こんなに私をいじめるのか......と、子供としても説明がほしかった。その理由がわかれば、もう少し相手を受け入れられるようになると思ったから。学べば学ぶほど人のやることや考えることの裏には絶対に理由はあると感じたから、ちょっと訳のわからない行動の裏にも理由があると思ったのよ」

エイミーが喋り続けます。

「たとえば、すごく健康的でない執着心を持っている人は、一見良くないように見えるけれど、実はちゃんとした働きがあって、その人は何かから気を紛らわしたいことが多い。だから同じではないけど、ドラッグの依存症に似ているわ。身体に良くないと思ってもやってしまうしね。理由としては、自分のマインドを何かに執着させて、他の何かを忘れたいからなのよ」

取材中は「何でも訊いていいわよ」と、とてもオープンでした。ここ3、4年で人間的にずいぶん進化を遂げたそうです。確かに、以前よりも余裕を感じさせる何かがありました。

取材中は「何でも訊いていいわよ」と、とてもオープンでした。ここ3、4年で人間的にずいぶん進化を遂げたそうです。確かに、以前よりも余裕を感じさせる何かがありました。

エイミー自身が精神的に落ち着くようになった過程なども聞きましたが、自分を知りたいがために深く真摯に自分と向き合ってきたから、心理学部の学長が興味を示すほど洞察の深い歌詞を書けるのだと思います。また、ポール・トーマス・アンダーソン監督が、エイミー・マンの歌の世界を映画化してみたいと映画『マグノリア』を完成させ、エイミーがそのサウンドトラックを担当したのは有名な話です。

曲についてもいろいろ訊きましたが、なかでも自分にもよくある!と思った歌が、1分半ほどの曲「ストレンジャー・イントゥ・スターマン」。

「クロスワードパズルをやっていた時にマス目の中にSTARMANと書いたら、文字数が合っていなかったので、正解を見たらSTRANGERだった。そこで気づいたのは、私はよく頭の中でSTRANGER(知らない人)をSTARMAN(輝く人)に変えてしまう。新しい人に出会うと、最初は素晴らしい人じゃないかと期待してしまう。自分に"そうあってほしい"という気持ちがあるからなのよね。そこからSTRANGERをSTARMANに変えていく、という歌になったの」

その場でさらりと描いてくれたサインと、昨年本誌に掲載したインタヴュー記事。

その場でさらりと描いてくれたサインと、昨年本誌に掲載したインタヴュー記事。

音楽面で言うと、アルバム『スマイラーズ』はエレクトリック・ギターを使わず、キーボードを重視した作品です。エイミーは「ソングライターとして常に成長し続けたいし、毎回過去の作品を越える内容を目指しているから」と、新しいサウンドで曲を構築することに挑戦しました。

「ギターはアグレッシブな楽器で、それと戦っていく感じで音作りをしている感じがあるけど、キーボードには違うフィーリングがあるし、リズミックだし、独自のグルーヴもある。明るい高揚感が生まれるの。だから全体的に見れば、このアルバムにはハッピーなフィーリングがあると思う」

なかでも人工的なシンセサイザーの音には「笑ってしまうようなところがある」と言い、その笑ってしまう感覚をCDのアートワークにも表現していると話してくれました。

さて、翌25日にSHIBUTYA AXで行われたコンサートはというと、キーボードやドラムス、ギターなどを多才に演奏する2人のミュージシャンと登場。キーボードも生ピアノからシンセサイザー、ウルリッツアーなど6台ほど用意され、曲ごとに楽器を換え、エイミーもアコースティック・ギターからエレクトリック・ベースへ持ち替えるなど、アットホームな雰囲気のパフォーマンスを展開していました。

スタジオでも、こんな雰囲気でレコーディングしていたのでは?と思わせるような和やかなライヴでした。

スタジオでも、こんな雰囲気でレコーディングしていたのでは?と思わせるような和やかなライヴでした。

予定していた曲数よりも1曲少なかったものの、最新作からはもちろん、ティル・チューズデイ時代の大ヒット曲「ヴォイシズ・キャリー」や、『マグノリア』からも「ビルド・ザット・ウォール」「セイヴ・ミー」「ドライビング・サイドウェイズ」「デスリー」など歌い、全18曲をたっぷり堪能することができました。会場でたくさんの友人・知人に会い、本当に熱狂的なファンが多いと再認識できたのが嬉しかったし、私も友人とカフェでしばらく余韻を楽しんでから帰宅の途につきました。

LIVE PHOTO:YUKI KUROYANAGI

*to be continued