現代との親和性が強い、音楽ドキュメンタリー『白い暴動』

Music Sketch

「白い暴動」とは、イギリスを代表する国民的人気パンクロックバンドだったザ・クラッシュが1977年に発表した曲の題名だ。この映画は70年代のイギリスが舞台で、当時、経済が破綻状態にあり、不満のはけ口が人種差別やレイシズムに向けられていた。しかし、そんななかで市民が音楽と結び付けながら人種差別を撤退させようとした、そのムーブメントを扱ったドキュメンタリーである。

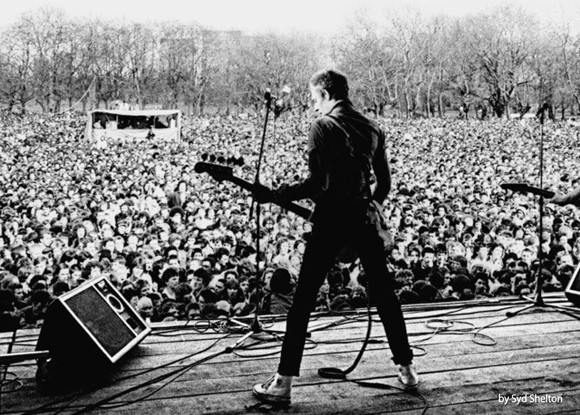

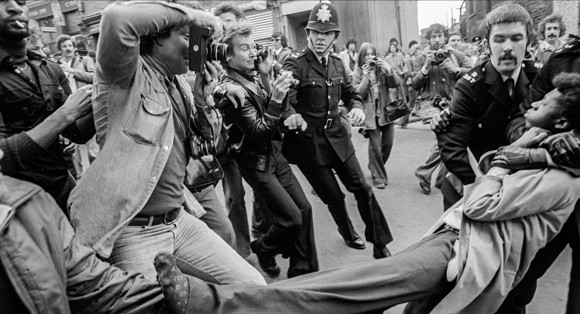

1978年、ロック・アゲインスト・レイシズムは大規模なデモ行進と野外コンサートを開催した。photograph by Syd Shelton

■ザ・クラッシュに触発され、始まった反人種差別運動。

中心人物は写真家のレッド・ソーンダズ。人種差別を快く思っていなかったソーンダズは、失業や疎外感にさいなまれた若者の心情を歌って熱狂的な支持を受けていたザ・クラッシュのライブ・パフォーマンスに触発され、“音楽を愛して、差別を憎め”という意味を込めた“ロック・アゲインスト・レイシズム”(略称RAR)を立ち上げる。

さらには賛同者とともに、主張や思想、カルチャー、ファッションなどを盛り込んだ雑誌『テンポラリー・ホーディング』(仮の掲示板の意)を発行し、RARの存在を知らしめていく。79年にはRARの姉妹組織“ロック・アゲインスト・セクシズム”が音楽業界の性差別を懸念する女性グループによって設立されていて、雑誌含め、LGBTに対する意識も早くからあったようだ。

印象的なポイントはいくつもある。「移民たちを祖国に帰国させよ」と過激な発言をする保守党議員のイーノック・パウエルのことを、デヴィッド・ボウイやエリック・クラプトンが支持していたという事実には驚いた。ソーンダズはクラプトンがブルースを愛聴し演奏していたことから、「クラプトンは黒人音楽を搾取している」と揶揄した記事を音楽雑誌に投稿する。そして他の記事を含めて反響が大きかったことが、彼の背中を強く押していく。

『テンポラリー・ホーディング』は、ソーシャルネットワークや携帯電話のなかった時代に、多様性のある媒体となって機能する。『iD』誌に掲載されたほどのグラフィックデザインや扱うファッションセンスのよさ、読者からの手紙に1通1通返事を書きながら、イギリス各地にRARの支部を開設していくフットワークのよさ。市井の人たちゆえの純粋なエネルギーが膨大なパワーへと加速していく。

デザインセンスのよさも若者の心を捉えた一因になった。

さらに、カリカチュア(風刺画)を使って人種差別主義者をおもしろおかしく描いたかと思うと、“黒人のように自分たちも自分自身の暴動を起こしたい”との意を込めたという「白い暴動」の歌詞を大きく紙面に印刷。それをポスター代わりにしてロンドンの街中にくまなく貼り、メッセージを伝えていった。

---fadeinpager---

■レゲエをパンク風に解釈した音楽で、人種の壁がないことを周知。

またソーンダズは、レゲエバンドとパンクバンドを共演させるなどして、音楽面からも人種の壁がないことを周知させていく。それこそクラプトンの74年のヒット曲「アイ・ショット・ザ・シェリフ」はボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズのカバーであるし、ザ・クラッシュはジュニア・マーヴィンの「ポリスとコソ泥」のカバーをデビューアルバム『白い暴動』(77年)に収録している。

RARは各地でコンサートを開催し、人種を超えた音楽ファンを集めた。photograph by Syd Shelton

70年代後半から80年代初頭にかけて、パンクバンドやポスト・パンクバンドがレゲエナンバーをパンクに解釈して多々演奏していた。わかりやすいところでは、スティングが在籍したポリスがある。映画には登場しないが、2ndアルバム『白いレガッタ(Reggatta de Blanc)』(79年)に“白いレゲエ”という意味があるように、初期には「孤独のメッセージ」のようなレゲエをベースにしたヒット曲を連発している。

■ザ・クラッシュやトム・ロビンソンなどの演奏シーンも。

映画には、ピーター・トッシュやスティール・パルス、デニス・ボーヴェル(マトゥンビ)といったメッセージ性の強いレゲエバンドに、スキンヘッズに支持されたために極右寄りと誤解を受けたこともあるシャム69のジミー・パーシー、またアダム・アント(アダム&ジ・アンツ)なども登場。

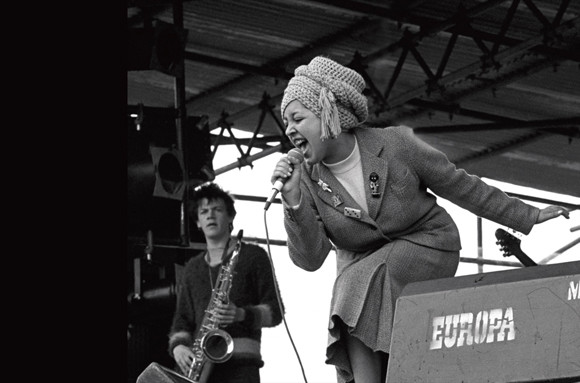

伝説的な女性パンクロッカー、ポーリー・スタイリーン。2011年に乳がんで死去。享年53だった。

男性パンクロッカーに混ざって、「自分自身を大事に」とメッセージを発信し、言動やファッションで女子たちを先導していたポーリー・スタイリーン(X・レイ・スペックス)、さらに78年に「グラッド・トゥ・ビー・ゲイ」でゲイであることをカミングアウトしたトム・ロビンソン(トム・ロビンソン・バンド)も重要人物だ。メッセージ性の強い歌詞を書く彼らは、特に若者にとっては政治家に匹敵するほど活動家としての発言力が大きいのである。

---fadeinpager---

■経済不況から起こる負の連鎖への警告も。

パウエル議員から発した極右の国民戦線(ナショナル・フロント、通称NF)のような人種差別主義が起こった背景は、第二次世界大戦後、イギリスが労働者不足を解消するために移民を数多受け入れたことに起因する。70年代に入り、安い賃金の移民たちに職が奪われる不安が高まり、そこから排他主義、白人至上主義が助長されていく様子は、第一次世界大戦後のドイツが、ポーランド人やユダヤ人を迫害したことを想起させる展開だ。

当時の生々しい映像も。

この映画では、レッド・ソーンダズをはじめ、彼に賛同したスタッフや当時のミュージシャンへのインタビューが、NFや警官とデモ隊との生々しい衝突映像などとともに紹介される。状況を好転させていくにあたり、如何にミュージシャンの発言や歌に影響力があったかが示されていく。なかでも78年に開催されたデモ行進からコンサート会場へと続く“カーニバル”、その人種を超えた10万人がフリーコンサートで音楽に身体を揺らしながら意識をひとつにさせていく場面は圧巻だ。そしてNFは、79年の総選挙で敗退する。

私がロンドンへ初めて行ったのは、夏休みを利用して父の仕事について行った1981年。時間があればライブを見に行ったが、ロンドン南部のブリクストンはジャマイカやカリブからの移民居住地区だったため、夜は特に独特な雰囲気があり、学生の私がひとりで過ごすのに非常に緊張した記憶がある。しかしその後何度も行くようになると、昼間などは過ごしやすいし、当然時代の変化も感じられた。

『白い暴動』を観ていると、懐かしいミュージシャン名や音楽に心が躍り、彼らの曲を聴き直したくなるいっぽうで、何かこれからやってくる現実を突きつけられるような怖さもある。経済が不安定になると人種差別やレイシズムが起こるという負の連鎖は、残念なことにいつの時代も必ず起こる。この映画のプロデューサーであるエド・ギブスは、映画製作中に起こったブレグジットや極右の復活に関し、「この作品と現代との親和性については日に日に強く感じた」と話している。本国イギリスはもちろんのこと、経済や社会に不安を感じる日本を含めた各国の人々にとって、この映画に現状を重ねて観てしまう部分は少なくないはずだ。

●監督/ルビカ・シャー

●出演/レッド・ソーンダズ、ロジャー・ハドル、ケイト・ウェブ、ザ・クラッシュほか

●原題/White Riot

●2019年、イギリス映画

●84分

●配給/ツイン

●4/3(金)より、ヒューマントラストシネマ渋谷、アップリンク吉祥寺ほかにて公開

http://whiteriot-movie.com/

※映画館の営業状況は、各館発信の情報をご確認ください。

*To Be Continued