『パラード』でオルガとピカソが出会ってから100 年。

パリとバレエとオペラ座と。

ピカソの最初の妻はバレエ・リュスのダンサー、オルガ

パブロ・ピカソ(1881~1973)が初めてセルゲイ・ディアギレフが率いるバレエ・リュスの仕事をしたバレエは、1917年5月18日にパリのシャトレ劇場で初演された『パラード』だ。衣装・舞台装置にピカソを指名したのは、この作品の台本担当のジャン・コクトーだった。公演に先だって準備のためにピカソとコクトーが赴いたバレエ団の巡業地ローマにおいて、ピカソは彼の最初の妻となるオルガ・コクロヴァ(1881〜1955)と出会うことになる。その少し前に、彼は愛人のエヴァを亡くしたところだった。彼女は貴族で裕福な帝政ロシア軍の大佐の娘。才能よりも親の経済的な豊かさや育ちのよさをディアギレフに買われて、1911年、20歳でバレエ団に入団したダンサーだったらしい。もっとも、1917年のロシア革命により、オルガの父の状況は一転。したがってオルガがピカソとの結婚でバレエ団を去ることは、ディアギレフにとってさほど大きな痛手ではなかったと言われている。オルガの方は結婚後しばらくしてダンス界から完全に去ったことを寂しく感じていたようではあるが……。

ピカソ美術館で開催中の「オルガ・ピカソ」展で最初の部屋で出会うオルガ。ピカソによる「肘掛椅子に座るオルガの肖像は結婚の年、1918年に描かれた。©Succession Picasso 2017

左:「縫い物をするオルガ」はパブロ・ピカソの1920年の作品。彼女が縫っているのはバレエ・シューズだ。©Succession Picasso 2017

右:バレエ・リュス時代のオルガ。展覧会「オルガ・ピカソ」より。

ローマの次に、バレエ団はナポリ、フィレンツェで公演があり、それにもピカソとコクトーは同行。その間にピカソはオルガとの愛を育み、コクトーはその成り行きを好奇心をもって見守っていた様子だ。美人で貴族というのが気に入った、と彼は後にピカソは何かの折に語っているが、確かに彼女はそれまでに彼が付き合ったさまざまな女性とは異なっていた。1918年7月に二人は結婚する。1921年に長男ポールが生まれるものの、17歳の金髪少女マリー・テレーズがピカソの前に出現したことにより彼の心身はオルガを離れてしまい、1935年に二人は別居をすることに。そして、1955年オルガの死去によって結婚に終止符が打たれる。離婚をしなかったのは、財産の半分を慰謝料としてオルガに譲渡することをピカソが快く思わなかったからだという。

オルガの思い出を秘めたゴヤールのトランク

パリのピカソ美術館では、この二人、オルガとピカソの関係にフォーカスした「オルガ・ピカソ」展を2フロアを使って開催中だ。1917年の二人の出会いから今年が100年目、というのがこの企画誕生の由来である。1階では、オルガとの出会いから長男の幼少期までのピカソの新古典主義を呼ばれる時期の作品を展示。2階では、その後のシュルレアリスムの時代(1925〜1936年)をピカソとオルガの関係で紐解く展示となっている。そして締めくくりは、「永遠のオルガ」と題した部屋だ。

オルガは1955年に亡くなり、カンヌの墓地に埋葬された。その後彼女の唯一の息子ポールが、O.Pとイニシャルのついたゴヤールのトランク(サイズは116×55×55cm)を開け、彼女が保存していた手紙や写真を発見。中には、ロシアにいる母がオルガに「シチューキン美術館にいって、お前の旦那さんの作品をやっと見ることができた……」と報告する手紙も。トランクは展覧会の第3室に展示されている。

内容をもう少し紹介しよう。1910年代の後半から、1920年代半ばまで、ひたすら彼女を描き続けたピカソ。作風上は新古典主義の時代と呼ばれるが、これはまさに“オルガの時代”である。1階の第2室で展示されているピカソによるオルガの肖像は出産前のもの。自宅であろうが保養地の南仏ジュアン・レ・パンであろうが、オルガは座った姿で沈んだ表情、うつろな視線、静止のポーズ……ピカソが捉えた、ロシア革命により交信が途絶えた祖国の家族を憂う彼女のメランコリーが会場を満たしている。1920年ごろにロシアの家族とは手紙でやりとりが再開するが、オルガは1915年にバレエ団のツアーに出て以来、両親に再び会うことはできなかった。

メランコリーと題された展覧会の第2室。左から、1920年の「読む女」、1922~23年の「毛皮の襟のオルガの肖像」、1920年の「読むオルガ」。©Succession Picasso 2017

第4室はパリ8区ラ・ボエシー通り暮らしの時代をテーマにしている。売れっ子画家と元バレエ・リュスのダンサー夫妻の“セレブ”時代とでもいえばいいだろうか。が、その前に第3室について。ここはオルガのバレエ・リュスでのキャリアをたどる部屋で、ハイライトは会場に設置されたO.P.のイニシャル入りのゴヤールのトランクである。彼女が亡くなった後、息子ポールによってその中に彼女が保管していたものが発見された。写真、手紙、チュチュ、バレエシューズ……。ピカソによるダンサー、ディアギレフなどのポートレート、ダンサー時代のオルガとピカソのモノクロ写真など、小さなスペースだがバレエファンには充実の一室だ。

左:展示第2室。ピカソはバレエ・リュスの写真をもとにダンサーたちを描いた。左の1919年の「3名のダンサー」では一番左でポーズをとるのがオルガ。右の「7名のダンサー」では中央がオルガ。©Succession Picasso 2017

右:結婚して間もない1918年の夏、ビアリッツのミモズレ荘でピカソの作品に囲まれたオルガ。

≫ ピカソとオルガの結婚生活、その光と影。

---page---

ピカソとオルガの華麗なハイ・ライフ時代

ピカソというとモンパルナスやモンマルトルといったその昔ボヘミアンな画家たちが集った地区を思い浮かべるが、オルガとの結婚後、ピカソのパリ地図には少々変化がおきた。パリ郊外のモンルージュから1918年に夫妻が引っ越したアパルトマンは、8区のラ・ボエシー通り23番地。当時の彼の画商ポール・ローゼンベルグが21番地にギャラリーを構えたこともあるにせよ(現在7区のマイヨール美術館では『ボエシー通り21番地 ピカソ、マチス、ブラック』と題して、この画商が扱った画家たちの作品60点を展示中)、高級店が立ち並び、住民も裕福な階層の人々が多いこの界隈はピカソのイメージに結びつかない。これは、コクトーの導きもあり夫妻がパリのハイ・ソサエティの仲間入りをし、またピカソが妻オルガのブルジョワ嗜好に従ったことによるのだ。1924年には、当時の社交界の中心人物であるエティエンヌ・ドゥ・ボーモン伯爵が主催するプライベートなパーティで踊られるバレエ・リュスの『メルキュール』のため、ピカソは舞台装飾と衣装を担当するなど、貧しかったピカソの洗濯船時代は、はるか彼方……。このドゥ・ボーモン伯爵の舞踏会で、美しいドレスをまとったオルガとユージェニア・エラジュリーズ(芸術家たちのパトロンでミューズ)が闘牛士姿装のピカソを左右から挟んだ写真をマン・レイが撮影している。

左:第4室の展示光景。

右:ジュアン・レ・パンのレ・サーブル荘でソワレのドレスを着てポーズするオルガ。1920年。

第4室では、ピカソが描いたアパルトマンや南仏の光景といった絵画、自宅の居間でジャン・コクトー、エリック・サティ、クライブ・ベルがオルガを囲む1919年の作品、南仏のジュアン・レ・パンのレ・サーブル荘で夜会に出るための装いをした明るい表情のオルガの写真などからも、夫妻の当時の華やかな暮らしぶりがうかがえる。画家のマッタは、この時代を“ピカソのハーパース・バザー時代”と揶揄して呼んでいたというし、また、出会いたてのマリア・テレーズを描いたピカソの作品を見た親友のジョルジュ・ブラックは、“あの女のために着た道化衣装をピカソがやっと脱いだ”と喜んだとも。あの女とは、オルガのことである。どうやらピカソのブルジョワ生活は当時の画家仲間には受け入れがたいものだったようだ。

左:上はピカソ作「ジュアン・レ・パンの風景」(1920年夏)。下は「ジュアン・レ・パンのシェーヌ・ロック荘」(1931年)。©Succession Picasso 2017

右:後世に名を残す有名な舞踏会が多数催されたパリのエティエンヌ・ド・ボーモン伯爵の邸宅。1924年に開催された舞踏会のピカソとオルガの写真はマン・レイが撮影した。

第5室はポールを妊娠、出産したオルガにインスパイアされ、「母性」をテーマにピカソが描いた作品を展示する部屋だ。これらが生まれたのは、オルガから少々心が離れていたピカソに、ローマで知り合った当初の愛情が戻ってきた時期。その次の部屋は息子の「ポール」である。オルガとポールを撮影した写真の展示もあれば、有名な「アルルカンに扮したポール」(1924)などが鑑賞できる。

左:1921年、息子誕生の年に描かれた「母性」。

右:ポールが2歳の時に描かれたポートレート。オルガの人生で最も幸せだった時期だろう。©Succession Picasso 2017

ピカソ人生最悪の’30年代

毛皮の小さな襟付きのコートを着て、静かな表情で座ったオルガの肖像画(1923)が1階の展示を締めくくる。そして、2階で最初に待っているテーマは「メタモルフォーズ(変貌)」。そこで展示されているのは、裸婦の歯は牙のようで、色彩は強く、夫婦関係が反映された 暴力的な作品「赤い肘掛け椅子の裸婦」(1929)だ。この対比が2フロアの展示の内容を象徴するように、2階はピカソにとってオルガが怪物と化したシューレアリスムの時代以降の展示である。別居をしても、ピカソにはヒステリックなオルガが取り憑いていたそうだ。実際、嫉妬に燃えたオルガが、ピカソが食事するレストランに現れたこともあったらしい。このフロアはその後「水浴する女」「サーカス」「アトリエ」「磔の苦しみと闘牛」「エロスとタナトス」「オルガ・フォーエバー」とテーマが続いてゆく。バレエから内容は離れるが、ピカソの人生、オルガが彼の作品に及ぼした影響に興味があるなら、2階の展示もゆっくりと鑑賞して欲しい。なお2階では1930年代初期に庭で遊ぶオルガと息子ポールなどのフィルムも流されている。

左:1階の展示を締めくくるピカソの「毛皮襟のオルガ」(1923年)。

右:2階の展示のスタートはピカソの「赤い肘掛椅子の裸婦」(1929年)。©Succession Picasso 2017

左:1950年に生まれた初孫マリーナの写真も含め、12点の写真をコラージュしてオルガが製作した1951年の新年のカード。

右:ピカソ美術館の美しさも堪能できる展示。1910年代後半にピカソが製作した屏風、アトリエの椅子を展示。壁にはFondation Almine y Bernard Ruiz-Picasso para el Arteが所蔵する『スープ』が。オルガがポールに食事をさせている穏やかな光景だ。

≫ 『パラード』とはどんな作品だったのか?

---page---

ピカソとバレエ・リュス

オルガとピカソを結びつけた100年前の『パラード』に戻ろう。自分の周囲をうろつくコクトーに、ディアギレフが「僕を驚かせてくれ」といったのが発端とされる作品で、タイトルは見世物小屋の外で繰り広げられる客寄せ道化を意味している。振り付けはレオニド・マシーン。台本を任されたコクトーが音楽にエリック・サティ、緞帳も含む舞台装飾と衣装にピカソというバレエ作品にあってはかなり大胆なチームを組んだのだ。音楽の中にはタイプライター、サイレン、モーターなど日常生活の雑音が含まれていた。ピカソの緞帳に描かれていたのは、闘牛士、アルルカン、曲芸師など旅芸人たち、そして廃墟や火山……舞台の中の舞台といった様相だ。青と白の衣装はかなり好評だったそうで、またハリボテ風のコスチュームもピカソはデザインしたとか。創作したマシーン自身が中国人の手品師役を踊り、コクトーがローマで親しくなったダンサーのマリア・シャベルスカも配役されていた。当時バレエ・リュスの団員は約60名。さて、オルガは『パラード』で何の役を踊ったのだろうか。バレエ団の新しい時代を告げるこの『パラード』の初演は、100年前、観客から拍手のみならず、怒号、野次で迎えられた。

1917年、ローマで『パラード』の緞帳製作中にLachmannによって撮影されたピカソ。

左:1917年、ジャン・コクトーによるローマでの「ピカソとオルガ」。積極的なピカソと逃げるオルガ、という当時の二人の関係をコクトーが面白がって描いたようだ。

右:1917年、『パラード』の初演時にパリにて。左からオルガ、ピカソ、マリア、ジャン・コクトーの2カップル。

ディアギレフはパリでは無理なので、『パラード』の再演の地にロンドンを希望した。幸いにもピカソの作品は英国では芸術評論家クライヴ・ベル(注:作家ヴァージニア・ウルフの義兄)やロジャー・フライが早い時期から賛賞していたおかげで、そのピカソが舞台装飾を担当したバレエなら、ということで翌年の再演が決定した。ベルやフライとともにブルームスベリー・グループの一員だった経済学者メーナード・ケインズが、バレエ・リュスでニジンスキーのパートナーでもあったダンサーのリディア・ロポコワと結婚することになるのも、この『パラード』の英国公演のおかげのようだ。

その後ピカソは『三角帽子』(1919)、『プルチネラ』(1920)、『クアドロ・フラメンコ』(1921)の舞台装飾と衣装を担当。1924年のガブリエル・シャネルが衣装を担当したことで名高い『青列車』では、ピカソの「海辺をかける二人の女」(1922)の原画がカーテンに使われた。1927年、かつてプライベート・パーティのために作られたバレエ『メルキュール』がシャトレ広場のサラ・ベルナール劇場で上演され、これがピカソとバレエ・リュスの関わりの最後となった。1929年にバレエ・リュスは解散する。

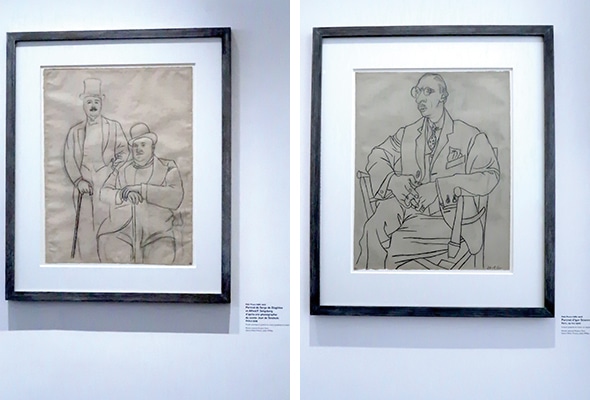

左:ジャン・ドゥ・ストレレッキ伯爵がニューヨークで撮影した写真をベースにピカソが描いたセルゲイ・ディアギレフ(左)とアルフレッド・F・スライグベルグ。1919年。

右:バレエ・リュスと仕事を共にした作曲家ストランヴィンスキーの1920年のピカソによる肖像画。©Succession Picasso 2017

「Olga Picasso」展

会期:~2017年9月3日

Musée Picasso

5, rue de Thorigny

75003 Paris

開)10:30~18:00(土日 9:30~18:00)

休)月

料金:12.50ユーロ

madameFIGARO.jpコントリビューティングエディター

東京の出版社で女性誌の編集に携わった後、1990年に渡仏。フリーエディターとして活動した後、「フィガロジャポン」パリ支局長を務める。主な著書は「とっておきパリ左岸ガイド」(玉村豊男氏と共著/中央公論社)、「パリ・オペラ座バレエ物語」(CCCメディアハウス)。