まもなく東京公演の『オネーギン』を、マチュー・ガニオが語る。

パリとバレエとオペラ座と。

シュツットガルト・バレエ団の日本公演が近づいてきた。プログラムはジョン・クランコ振付けの代表作『白鳥の湖』と『オネーギン』。後者はロシアの作家アレクサンドル・プーシキンの韻文小説『エヴゲーニイ・オネーギン』が原作で、クランコが1965年に創作し、以来半世紀以上シュツットガルト・バレエ団で踊り続けられている。ドラマティック・バレエの大傑作と誉高いこの作品。チャイコフスキーの美しい音楽、ユルゲン・ローズによる舞台装置と衣装という、これ以上ない組み合わせも悲痛な物語の感動を盛り上げるのにひと役買っている。

舞台は19世紀の前半で、聖人とは言いがたい男が主人公のバレエ。今回の公演ではパリ・オペラ座からマチュー・ガニオがゲストとして参加し、日本で初めてオネーギン役を踊る。この役で演技面でも大変好評を得ている彼に、初めて見る人が作品に入りやすいよう、作品について語ってもらうことにした。ちょっと種明かし的な部分もあるので、以下は舞台を見てからのお楽しみに取っておくのもいいだろう。

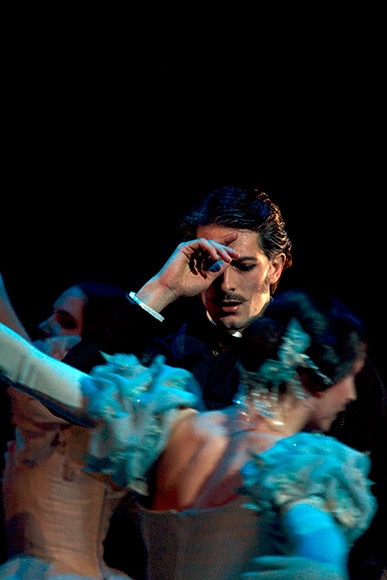

2年前にセリフのある舞台『les Rappels des Oiseaux 』で役者デビューしたパリ・オペラ座のエトワール、マチュー・ガニオ。写真はオペラ座で踊った『オネーギン』第3幕より。photo:Michel Lidvac

『オネーギン』がオペラ座のレパートリーに入ったのは、シーズン2008〜2009年。公演の初日にレンスキー役のマチアス・エイマンとタチヤーナ役のイザベル・シャラヴォラがふたり揃ってエトワールに任命され、マニュエル・ルグリがオネーギン役を踊って引退公演を行ったことがパリのバレエファンの大勢の記憶に新しい。彼のアデュー公演を行うべく、レパートリー入りを果たしたこの作品はダンサーの誰もが踊ってみたいと憧れる作品。エトワールのマチュー・ガニオもそんなひとりだった。

「これは神話的存在の作品です。シュツットガルト・バレエ団のレパートリーではあっても、オペラ座のレパートリーにはずっと入っていませんでした。この作品に取り組むことができないという状況が、余計に踊りたいという気持ちを掻き立てたということもありますが、とにかく素晴らしい振り付けの作品です。たとえレパートリー入りしても、オネーギン役を踊れる可能性は誰にでも与えられるものではないし、それにこのオネーギンという人物に対する興味も大いにありました。ダンスの作品で演じる役柄の中でも、彼は感じがいい男性でもなく珍しいタイプですからね。バレエ作品によっては同じテーマでも複数のバージョンがあるけれど、『オネーギン』はひとつしかありません。だからオネーギンのバレエを踊りたければ、このクランコの作品!となるわけです」

---fadeinpager---

彼の話を進める前に、公演を主催するNBS による『オネーギン』のあらすじを以下に紹介しておこう。

「田舎の地主の娘タチヤーナは、帝都育ちの洗練された青年オネーギンに憧れ、恋文をしたためる。一方、若くして人生に飽いたオネーギンは一途なタチヤーナの愛を疎んじ、友人レンスキーをつまらぬ諍いから決闘で殺して失意のうちに去る。数年後、将軍の妻となったタチヤーナとオネーギンが再会。オネーギンはタチヤーナの気高い美しさに心を打たれ、熱烈に求愛。しかし胸に恋心を残しながらも人妻としての矜持を失わないタチヤーナは、これを拒絶する」

観客の涙を誘う最後のパ・ド・ドゥはガラでもよく踊られるので有名だ。写真のタチヤーナ役はエトワールのリュドミラ・パリエロ。photo:Michel Lidvac

オペラ座のレパートリー入りした2009年の初の『オネーギン』の公演では、彼は詩人レンスキー役に配役されていたが、怪我からの回復が長引き踊らずじまい。それから2年後、27歳の時にイザベル・シャラヴォラをパートナーに彼は念願のオネーギンを初役で踊った。そして7年後の今年2月の『オネーギン』ではリュドミラ・パリエロがタチヤーナ役だった。

「『オネーギン』に限らず、同じ作品を再び踊る機会に恵まれると、パートナーだけでなくいろいろな要素が変わり、それに人物の内面をより掘り下げることになるので、あまり論理的に思えなかったことや、そうかなと疑問に思うことなどを考え直し、自分が踊る人物への接し方も違ってくるものです。とりわけ、この『オネーギン』は何度も踊るべき作品です。人生経験を積むことで、感じることも多くなり、改良していけるのですから」

タチヤーナの妹オリガを許嫁に持つ友人レンスキーに伴われ、田舎の豪宅の庭に洗練された身のこなしで姿を現すオネーギン。彼の登場の瞬間、舞台上の空気が変わるのが客席まで伝わるのだが、彼はどんなオネーギン像を描いて舞台に登場するのだろうか。

第一幕。都会の匂いを漂わせ、ダンディーな貴族オネーギンが舞台に登場する。photo:Michel Lidvac

「知性と教養にあふれ、社交界での振る舞いも心得ていて会話も巧みで自信にあふれています。華やかな都会での暮らしに倦み、感動も失い、疲れています。財産もあり、欲しいものはなんでも手に入る彼は、人生に特に価値を見出していません。そんな彼が都会の“作法”から遠く離れた田舎の小さな村にやってくるのです。ここでは人間関係はダイレクトで、素朴な人たちばかり。自分は彼らより知性もあるし、上をいっているのだと、ここで彼は見誤るわけです。特にタチヤーナとの関係で。初めてタチヤーナに会った時に、オネーギンは彼女のことを嫌ってはいないし、馬鹿にもしていません。綺麗な女性だ、とその美しさは評価したでしょう。だけど、まだ若く、いたって純朴。ごくナチュラルで、彼にこびりついた社会の垢のようなものに、まだ彼女はまみれていない。だけど、彼は思うのです。首都サンクトペテルブルグなどで過去に彼が知っていた女性たちと同様、タチヤーナもいずれは……というように。こう確信してしまったのが、オネーギンの大きな誤りなんですね。この世の中に、深い魂を持つ女性がまだ存在しうるのだということに彼は思いも至らなかったのです。彼女から受け取った恋文を彼女に返すのも、意地悪な気持ちからではない。自分は彼女より人生経験があり、若い彼女に人生の教訓を与えようとするのです。彼は自分が正しいと思っています。愛情なんて永遠なものではなく、時がたてば消えてしまうものだということを彼女に分からせたかっただけなのだけど、タチヤーナの反応にちょっと苛立ってトーンが上がってしまい、手紙を破くということになってしまうのですけどね」

一方、読書好きで夢見がちなタチヤーナの方はというと、あっという間にオネーギンに恋をしてしまう。最初に彼女が彼と視線を交わすのは鏡の中のこと。この鏡の役割については少し説明が必要だ。

「ロシア全土かタチヤーナが暮らす地方のものかはわかりませんが、これは言い伝えなんですね。鏡の前に座った若い女性が鏡を覗き込んだ時、自分の背後に最初に見えた人と結婚することになる、というものです。 この言い伝えを知るタチヤーナなので、鏡の中にオネーギンを見て、驚いてしまうのですね。思ってもいなかったことだし、それにオネーギンを知るのはこれが初めてのことなので。ロマンティックな面のある彼女ですから、前兆として受け止めたかもしれません」

パリ・オペラ座で今春に踊られた『オネーギン』でオリガ役を踊ったミリアム・ウルド=ブラム。彼女の前の鏡に映るのは許嫁のレンスキーで、オリガの顔は喜びに輝く。photo:Michel Lidvac

---fadeinpager---

レンスキーとの決闘についても、このように解説がもらえるとオネーギンという人物や作品を理解する上で助けになりそうだ。レンスキーが手袋を投げて、オネーギンに決闘を申し込んだ時に、一瞬のためらいがありオネーギンは手袋を拾い挑戦を受け入れる。彼の運命を暗転させることになるこの決闘。断ることはできなかったのだろうか。

「決闘というのは、名誉を踏みにじられた人物がその回復のために体面を汚した相手に対して挑むものです。挑まれた方はもし拒否したら、臆病者とみなされてしまいます。とりわけ貴族階級にあっては拒否できない。その挑戦を受けるしかないのです。挨拶を怠ったとか、身体を押したとかちょっとしたことでも決闘を挑まれたら、自分の名誉を傷つけないためには受けるしかありません。かつてフランスでは、国王が法律で決闘を禁じようとしたこともあったほどです。というのも、断れないゆえにフランスの貴族階級の大勢の若者が決闘で命を落としてしまったのですね。オネーギンに話を戻すと、舞台の幕に紋章のようにユージェーヌ・オネーギンの銘句が描かれていて、それは彼にとって何よりも名誉、体面が大切であるという意味のものです。他人の視線に対して、自分の名誉を保つことが大切であるというのは、彼、日本人的かもしれませんね。彼は自分が死ぬことは怖くない。レンスキーを殺すこと、周囲の人々を悲しませることのほうがずっと恐ろしい。レンスキーを殺してしまう可能性が大きいとわかっていても、彼は名誉の規範に従って決闘を受けるしかなかったのです。もしオネーギンが決闘は馬鹿げているとレンスキーに言い、レンスキーも“そうだね、思わずカッとしてしまって決闘は愚かだね”となれば、オネーギンの名誉は保たれるのですけど、レンスキーが気持ちを変えない限りは受けるしかなかったのです」

オネーギンが手袋を拾い上げ、レンスキーから突きつけられた決闘を承諾。photo:Michel Lidvac

第一幕でレンスキーがオネーギンに決闘を挑むに至る前、レンスキーの許嫁のオリガとオネーギンと仲良く踊るシーンが展開される。オリガをダンスへと誘ったのはオネーギンである。その心は?

「オリガと自分は出会うべくして出会ったふたりで、愛情を確かなものと信じているレンスキーをオネーギンは、子どもっぽいし、純朴すぎて愚かしいと思っているのですね。オリガはレンスキーを愛しているといっても、もしチャーミングな男性が突然彼女の目の前に現れたらどうかな?とオネーギンは見ています。田舎の暮らしにも退屈していて、垢抜けないパーティにもうんざり、タチヤーナにも苛ついていて……ここでひとつレンスキー、そしてタチヤーナにもわからせてやることにしよう!と、オリガをダンスに誘うのですね。オネーギンに恋しているというより、彼のような都会の男性が自分に注意を払ったということが嬉しくて、これに彼女はすぐに乗ってきます。彼女は楽しそうに大笑いをし、オネーギンの親しげな態度を受け入れ、レンスキーとのダンスを断り許嫁でもないオネーギンと踊りを続ける。これはあり得ないことで、レンスキーに決闘の意思を抱かせることになります。オネーギンの方としては、女性なんて所詮こんなものだよ、というのが見せたかっただけ。もっとも彼はオリガについては見誤っていません。原作によると、レンスキーが決闘で命を落としたあと、彼女は他の男性と結婚してさっさと人生のやり直しにかかるんですよ」

第一幕と第三幕の冒頭に登場する紗幕に、オネーギンの銘を読み取れる。

---fadeinpager---

『オネーギン』では3つのパ・ド・ドゥが踊られる。マチューのいちばんのお気に入りは、手紙のパ・ド・ドゥと呼ばれる最後のものだ。ここに至るまでの全てを終え、集中力は保ちつつも、この高揚、興奮のパ・ド・ドゥを存分に味わおうという状態にあるそうだ。舞台終了後は、『椿姫』『マノン』でもそうだが疲労でヘトヘトになり、自分が空っぽになったような気に。このパ・ド・ドゥで踊られるクライマックスで終わる第三幕は、第二幕第二場の決闘のシーンから10年後、グレミン将軍の館での華やかな舞踏会で始まる。

「ロシアを離れ、さまざまな土地を旅してサンクトペテルブルグに戻ってきたオネーギンは、血のつながりのあるグレミンを訪ねるのですが、彼がタチヤーナと結婚したことは知らなかったのです。そこで、彼女と再会。素朴な夢見る少女といった様子は消え、タチヤーナは装いも洗練され、物腰も優美な大人の女性となっていました。貴族の妻らしく、おもてなしのセンスもあり会話も巧みで……と。こうした彼女の姿を見て、タチヤーナに出会う前に知り合った女性たちの姿が頭の中に浮かび、亡霊のように彼を脅かします。誰ひとりとも真剣に愛を育んだことがない彼。火遊びを繰り返し、時に相手は人妻だったり……。そんな彼がタチヤーナのいまの姿を見た時に、彼が唯一人生を共に歩むことができたのは彼女で、しかも彼女にはその用意ができていたというのに自分はこれほど大切なことが見えていなかったのだ、と気がつくのですね。それで彼は彼女に手紙を書きます。大変な奢りですよね。自惚れが強い。もし彼女が、彼が知っている過去の女性たちのように夫のもとをそれで去るようなことがあれば、彼が第一幕で思い描いたタチヤーナだったということになります。が、彼女は舞踏会でも彼が訪れてきた自宅でも、彼からひたすら逃げます。あなた以上に愛した男性はいないけれど、夫に忠誠を誓い、夫を愛し、裏切ることはしませんと。心が引き裂かれているのに、崇高さを保とうと努めるのです。これで彼の目には彼女の価値がますます上がります。最初に彼女という女性をちゃんと見ていたら、ふたりの人生は大きく異なっていたわけですね。賢いタチヤーナが惹かれ、愛し続ける男オネーギン。なぜなのだろうと考えると、冷淡で不愉快でとても尊大な人間と見える裏側にもっと深い面が隠されている人物なのだと考えられます。その裏に何かがある、ということを表現するのが、この役の難しいところなんです」

第三幕、華やかな舞踏会場の照明がブルー系に変わりオネーギンの回想のシーンへと。photo:Michel Lidvac

マチューの公演は11月4日に予定されている。今回はシュツットガルト・バレエ団のエリサ・バデネスが彼のタチヤーナ。昨年、彼はバレエ団から招かれて『椿姫』のパ・ド・ドゥのひとつをアリシア・アマトリアンと踊っている。その際にエリサとも知り合う機会を得て、とても良い印象を彼女に持ったという。その後アルゼンチンで行われたガラに参加した時に再会し、さらにこの夏は世界バレエフェスティバルでも一緒で……。言葉を交わし、親しさを増しているエリサとこの感動の舞台を共にすることを、彼は心から楽しみにしている。

『オネーギン』

日程:2018年11月2日 19:00、11月3日 14:00、11月4日 14:00

会場:東京文化会館

料金:¥7,000〜¥20,000

●問い合わせ先:

NBS WEB チケット

www.nbs.or.jp

NBS チケットセンター

tel:03-3791-8888(平日10:00~18:00、土 10:00〜13:00)

madameFIGARO.jpコントリビューティングエディター

東京の出版社で女性誌の編集に携わった後、1990年に渡仏。フリーエディターとして活動した後、「フィガロジャポン」パリ支局長を務める。主な著書は「とっておきパリ左岸ガイド」(玉村豊男氏と共著/中央公論社)、「パリ・オペラ座バレエ物語」(CCCメディアハウス)。