ジェルマン・ルーヴェの舞台に、誰もがフォーリンラブ!!

パリとバレエとオペラ座と。

パリ・オペラ座の来日公演『ジゼル』『オネーギン』で踊るジェルマン・ルーヴェ。photo:Opéra national de Paris

2月28日、あるいは3月1日。東京文化会館で『ジゼル』の幕が開き、アルブレヒト役を踊るジェルマン・ルーヴェがケープを翻して山道を駆け下りて走りくる姿を見たら、誰もがその美しさ、そのエレガンスに心を奪われてしまうだろう。整った顔立ち、ほっそりとした肢体、優雅な動き……彼に恋したジゼルに自分を重ね合わせ、この悲痛な物語に誘われて2時間を過ごすことになるだろう。

オペラ座バレエ団の芸術監督に就任したオーレリー・デュポンが、2016年12月28日、待ってましたとばかりに一番にエトワールに任命したのが当時23歳だったジェルマン・ルーヴェ。技術的にも芸術面でも優れ、強い精神力が求められるエトワール。前回の来日ツアーでは『ダフニスとクロエ』で予定されていたエルヴェ・モローに代わって、オーレリーがパートナーに選んだのも彼である。天が二物以上も与え、そして芸術監督が白羽の矢をたてた彼について、少し予備知識を得ておくのも悪くないのでは?

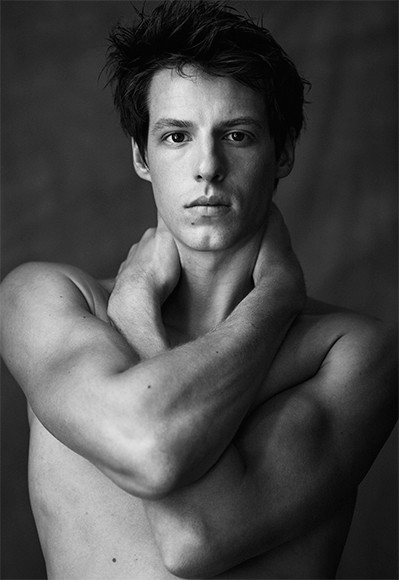

きれいに整頓された楽屋にて。photo:Mohamed Khalil

1993年5月23日生まれ。ブルゴーニュ地方で4歳の時にモダンジャズ・ダンスを、7歳でクラシックバレエを習い始め、12歳の時にパリ・オペラ座バレエ学校に入学した。順調にクラスを上がってゆき、入団したのはたった9年前のことだ。その当時から彼が夢見ていたのは『白鳥の湖』のジークフリート役と、そして『ジゼル』のアルブレヒト役。夢が叶って踊った『白鳥の湖』で彼はエトワールに任命され、今年パリ・オペラ座でアルブレヒトを初役で踊ることになった。来日公演では、パリ同様にレオノール・ボラックと『ジゼル』の公演があるだけでなく、彼女とは『オネーギン』でも恋人同士として舞台に立つ。

---fadeinpager---

ジェルマンとモード。

エレガンスあふれる彼のダンスは、ダンスール・ノーブルと呼ばれるにふさわしい。すらりとした理想のプリンス体型の彼。素晴らしいファッションセンスの持ち主である。おのずとモード界からも熱い視線を送られ、たとえばアニエスベーのメンズコレクションでモデルを務め、イタリアン・ヴォーグ誌などのファッションページを飾り……つい最近はジャン=ポール・ゴルチエの最後のクチュールショーで大勢のセレブリティ、トップモデルたちに交じって彼はスパニッシュ風ジーンズのルックでランウェイをポワントで歩き、オーレ!とポーズを決めて喝采を浴びた。彼とモード界の関係とは?

オペラ座で『ジゼル』のリハーサルを終えて、1月22日にシャトレ劇場で開催されたジャン=ポール・ゴルチエのショーにモデルとして参加。photo :Y. Vlamos/ Jean Paul Gaultier

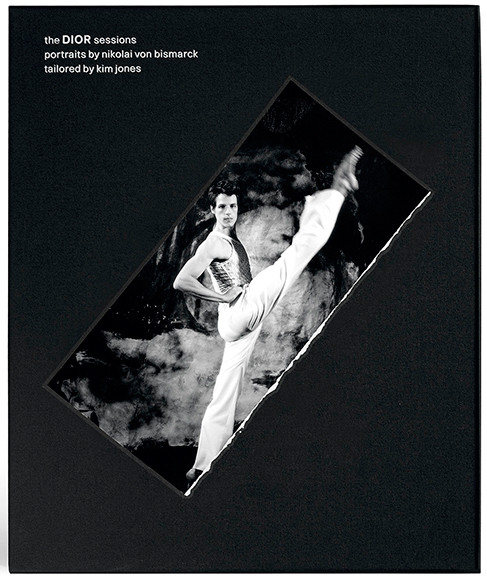

「モードの世界で起きていることに、確かに僕は敏感ですね。モードは自分が誰か、自分がどうありたいかを語る自己表現の第一の方法だと思っています。自分の身体で別人に見せる最良の方法でもありますね。たとえば、小柄で貧弱な人が、パッと弾けるようなピンク色で装うことで、自分を2m級の人間に見せたり、大柄な人が黒やグレーで控えめな自分を見せるというように、服が身体を加工することができます。服によって内面をより見せることができます。アイデンティティ以上に表現の力。また社会的位置もモードは見せますね。そうしたことに加えて、モードは美学。布が人間の身体の動きを拡張します。身体を動かすと布は別の可能性、より大きな自由をくれる。これがモードにおいて僕にはおもしろいことなんですね。ディオールのメンズアーティスティックディレクターのキム・ジョーンズは、シルキーでとても流動性のある布をよく使用しています。彼の服の中で身体を動かすのって、すごく快適なんですよ。身体が動くと、布がエコーのように動いて……」

写真集『THE DIOR SESSIONS』のカバーを飾ったジェルマン・ルーヴェ。©Nikolai Von Bismarck

レイモンド・ペティボンによるエキシビション『Frenchette』のオープニングにて。ジェルマンが着ているのは2020秋冬メンズコレクション。@Getty

淀みなく語る彼。 いつかキム・ジョーンズがデザインした衣装で彼が踊る……という舞台が見てみたくなるような発言では? なお彼のいまのお気に入りのクリエイターはキム・ジョーンズ、グッチのアレッサンドロ・ミケーレ。そしてハイダー・アッカーマンはジェルマンにとって、“メンズ・シルエットの巨匠”なのだそうだ。

「モードの世界に目を向けてはいますけど、取り憑かれてはいませんよ。モードは芸術ではなく、商業です。ダンスと同じ並びでは考えていません。モードを追うのは好き、理解するのも好き。世界がどの方向に向かうのか、人は何を好むのかということの素晴らしい証人だと思っています」

---fadeinpager---

外の世界を吸収し、オペラ座内の仕事に生かす。

一日のかなりの時間を毎日ガルニエ宮内で過ごす彼だが、その外での時間をアーティストである自分を豊かにするために積極的に活用しているという。

「自分の周りで起きること、自分が体験することのすべてを肥やしにしています。ダンススタジオの中での仕事を豊かにするべく、スタジオの外で起きていることを活用するのです。外、それはまず第一にほかの人々。出会い、やりとり……ほかの人の物語、感動、反応、振る舞い……さらに、もっと広義での他者ですね。雑誌などで読む社会的グループや彼らの行動。そして異なる文化も真のインスピレーション源です。別の領域からの人に会うことは、自分の文化をより理解することにもなるし、自分たちの暮らし方、欲求、教育といったことを振り返る機会にもなります。でも、ダンサーとしての僕を最もインスパイアするのは、やはりダンスの公演や他のアーティストたちです」

オペラ・ガルニエで開催されたオープニング・ガラでエトワールのヴァランティーヌ・コラサンテと。彼が着ているのはキム・ジョーンズによるサマー2020メンズコレクション。 ©François Goizé/ AROP

ダンス、オペラ、演劇など舞台芸術鑑賞のため、劇場に足繁く通っている。オペラ座でもほかのダンサーの仕事を見るたびに学ぶことがあるので、自分が参加していない作品も見るようにしているそうだ。このインタビューが行われた時期は、初役で踊ることになるオペラ座の公演『ジゼル』の稽古が始まる直前。今シーズンの最初に怪我をした彼は『鷹の井戸』の降板を余儀なくされ、12月の『ライモンダ』のリハーサルにも間に合わずということで、回復したものの、朝のクラスレッスンだけという時期だった。

「オペラ座に8年在籍していて、怪我はこれが初めて。だから完全に落ち込むというような状態でもなく、この間をとことん活用して日頃できないことをしました。人に会う、舞台を見る、ジャイロを始めるなど……運動療法にも通ったので、自分の身体について新たなことを知ることもできました。休んでいる間、踊り逃した作品もあり、いささか欲求不満だったので、もうじき始まる『ジゼル』の稽古がとにかく待ち遠しいです。

休んでいる間にいろいろ演劇作品を鑑賞した中でポーランド人のヴァリコフスキーの『On s’en va』で、『白鳥の湖』や『ジゼル』といったクラシック作品を僕がよりよく演じるための橋というか、エレメントを見つけました。たとえば『ジゼル』の第2幕の僕の登場シーン。ここはダンスのテクニックは要求されません。そのぶん人物になりきっている必要があり、そのためには言うべきことがなければならない。ここで何を語りたいか、どう語るか……。こういう時に、あ、この動きを使ってみよう、とか、あ、この姿勢をなど、ほかの人の舞台で見て感じたことを活用できるんですね。オペラ座の稽古場で僕たちダンサーはコーチから指導を受けます。なぜこれが必要かというと、舞台上では語りたいことが観客席から読み取れなければなりません。内側で泣いても、それじゃ外からは何も見えない。ちょっとした身体的な仕事で人の目に感じ取れる微妙な要素が生み出せるのです。内面を追求し、それをいかに身体や視線で翻訳して外側に出すか。リハーサルを重ねるほど、自分が与えたいことに近づけます。いろいろ試し、間違いも犯し、修正し、さらに新しいことを試し……彫刻のように徐々に余分を省いて役作りをします。舞台では照明も大切な役を果たしますね。とても強く表現したいことがあっても、顔が暗闇の中では誰も見ることができません。だからステージでは、ごく自然に光の場所を探します」

サッシャ・ヴァルツによる『ロミオとジュリエット』。コンテンポラリー作品にも多く配役されている。photo:annray/ Opéra national de Paris

---fadeinpager---

『ジゼル』と『オネーギン』

オペラ座の『ジゼル』では過去にペイザンのパ・ド・ドゥを踊っただけだが、モスクワの小さな劇場で二度アルブレヒトを踊った経験があるという。その時どのように役作りしたのか話してもらおう。

「この役、ニコラ・ル・リッシュにすごくインスパイアされました。そしてマーゴット・フォンテーンと踊ったルドルフ・ヌレエフにも。ごくシンプルに、ごくナチュラルに、僕は子どもにお話を語るようにアルブレヒト役に取り組みました。この物語が明日自分に起きることのように演じました。ジゼルの狂気……これは僕、アルブレヒトにとっては天地がひっくり返るほどのショックそのもの。雪崩のように、すべてが崩れおち、突然彼は気が付くのですね。自分が始めた遊びがとても危険だったことに。マッチで火遊びをしていて、オペラ座を炎上させてしまった、というように恐ろしいことです。心が引き裂かれます。リスクを冒しているということは承知していたけれど、まさかこれほどドラマティックな結末に至るとは思いもしていなかった。これは思春期の若者の過ち……という感じ。よく映画でもありますよね。遊んでいた仲間をそのつもりなく、殺してしまったというような。その後にのしかかる罪悪感……わかっていただけに、その罪悪感はより強いのです。アルブレヒトはプリンスなので、何が起きようと、自分の人生は変わらない、というような少々奢った部分があります。それがジゼルの死によって、たとえプリンスだって誰かほかの人に害を与えることがあるのだと理解するのです」

パリ・オペラ座にて『ジゼル』のアルブレヒト。ジゼルと気楽に戯れていた第1幕の若者が、第2幕では改悛の念に押しつぶされて……。photo:Yonathan Kellerman/ Opéra national de Paris

来日公演で踊る『オネーギン』のレンスキーは、パリ・オペラ座で2018年に初役で踊った。その時のオネーギン役は学校時代からの友人であるユーゴ・マルシャン。2017年のパリ・オペラ座来日公演はエトワールとして参加したものの、『ダフニスとクロエ』をオーレリー・デュポンと踊っただけで、『ラ・シルフィード』も『アザー・ダンス』も代役のままで終わってしまった。それだけに3年後の今回、全幕で2作品も踊れることを彼はとても喜んでいる。

「レンスキーの役作りについては、創作したジョン・クランコのチームによって指導されたので、とても明快なインフォメーションが得られました。レンスキーは楽観的な若者です。彼とオリガはごく自然に愛し合う関係で、これは感情を内に秘めているタチヤーナとオネーギンが見つけられない関係。若いふたりの間にあるのは、オネーギンが理想とする愛なのです。レンスキーは若くて楽観的、無邪気で茶目っ気もあります。オリガとの幸せは毎日起きることから喜びを得て……という、シンプルで素直なものです。『オネーギン』という作品は物語に深みがあり、衣装も美しく、音楽も素晴らしくて、とすべてが揃っていて、ドラマティックなバレエとしての構成もとても見事。いまのところは、レンスキー役に僕はとても満足しています。次回オペラ座で公演があったらオネーギン役に立候補しようと思うけれど、この作品をレンスキー役から始められたのは幸運でした」

『オネーギン』のレンスキー役。photo:Julien Benhamou/ Opéra national de Paris

オリガ役のレオノール・ボラックと。彼女も彼同様、2016年12月に『白鳥の湖』を踊ってエトワールに任命されている。入団以来ほぼ同じリズムでオペラ座のピラミッドを駆け上がったふたりだ。photo:Julien Benhamou/ Opéra national de Paris

---fadeinpager---

舞台の上で、舞台の外で成長を続ける26歳。

2018年の夏、東京文化会館で開催された第15回世界バレエフェスティバルに彼はレオノール・ボラックとともに参加した。これは彼にとってどのような体験だったのだろうか。

「最高でした! コンペティションではないけれど、ダンスのオリンピック的公演ですよね。小さい時からずっと崇拝しているダンサーたち、インターネット経由で知っているダンサーたちに交じって、自分がいる!!という驚きがあって……。でも素晴らしいパフォーマンスをするダンサーたちにしても、実際に会ってみると誰もが同じ考え、問題、情熱、欲求、不安を持っていて、各人が長所あり、欠点ありで……彼らとのやりとり、彼らとの出会いは素晴らしいものでした。ダニール・シムキンが男子の楽屋で撮影した写真をSNSで公開したのを見た時、なんだか学校時代のようだなって感じました。まるで子どもの集まりのようで楽しそうな雰囲気の写真です。僕はフェスティバル参加者の中で最年少ではなかったけれど、かなり若い方だったと思います。だから世界のトップダンサーたちに交じって自分が踊るのが正当かどうか、少々自問自答があり、ストレスもありました。でも、観客は僕たちのいまの踊りを見にきているのであり、僕たちができないことは観客は期待していないのだと思い至って……フレッシュな踊りを見せることができれば、と舞台を楽しみました」

ソル・レオンとポール・ライトフットによるコンテンポラリー作品『Sleigt of hands』でも、レオノール・ボラックがパートナーだった。photo:Agathe Poupeney/ Opéra national de Paris

彼にとって舞台の後の最高の褒め言葉は、心から発せられる“メルシー”だという。観客が良い時間を過ごせたり、その人の人生に何かインパクトを残したとか、ポジティブな気持ちが発するひと言はとても美しいと感じるそうだ。そして彼からは、“あなたのおかげで僕は踊れるのだから、感謝するのは僕のほうです”と言いたいそうだ。

「公演が終わって、あまり今日はうまく踊れなかったな、という時でも『良かった!』と人から声をかけられることがあります。僕たちの仕事って主観的ですね。僕の弟のルイはプロの自転車競技の選手で、競技の世界に生きています。ダンスは筋肉、身体を使うけれど、それは動きを生み出すため、美しさを生み出すためです。僕たちの動きに有用性はありません。それにひきかえ速度とともに自転車は前進します。根本的な違いがあります。弟のようにハイレベルのアスリートは身体が機械なんですね。睡眠、食事といった日常の健康管理によって、その機械は可能な限り高性能である必要がある。僕たちも高性能であることは大切です。でもダンスができる身体である必要があるといっても、アスリートとは別の次元です。時間の記録、距離の記録……スポーツは数字の世界です。コンペティションが好きでなければ、生きられませんね。僕は好きなのは、自分の限界を超えること、可能な限り良い仕事をすることです。他人との比較で、というのは興味がありません。弟がしていることはダンスよりはるかに難しい、って彼と話すたびに思います」

「これまでのバレエで自分をアーティストとして成長させたと思う作品は、『白鳥の湖』です。エトワールに任命されたのがこの作品。でも、それ以前にもコンクールで自由曲に選んでいて……。前シーズンの最後のアジアツアーの時も上海で全幕を踊り、そして今季最後にブリスベンで行うオペラ座ツアーでも。実は来日ツアーから戻ってすぐに、マリインスキー劇場でも踊ることになっています。この作品を介して、自分の成長を感じることができるのです。全幕作品の中で回数もいちばん多く踊っていて、毎回踊るたびに、自分の昔の日記を開いて、それに書き足してゆく、という感じがありますね」

エトワールに任命された『白鳥の湖』。photo:Julien Benhamou/ Opéra national de Paris

自分を取り巻くさまざまなことに好奇心いっぱいに目を向けている26歳の若者ジェルマン。最後に最近(2019年12月時点)心を動かされたことを聞いてみることにした。

「世界のあちこちで起きているあらゆる暴動、反乱でしょうか。チリの情勢不安もそうだし、フランスでももう1年以上も黄色いベスト運動が続いています。フェミニズム運動、アンチ・イスラムなど、たくさんの抗議デモ行進があり、またいまはなんといっても年金改革制度反対のデモですね。地球破壊、ますます激しくなる貧富の差……この動きはもう歯止めがきかなくなっています。良い意味での進化ではありません。そんな中に希望を見いだせたら、それには感動しますね。たとえば人々の連帯を目にすると希望を感じます。移民の路上生活者たちの姿を目にすると、こんな寒い中で……と。人々が死んでゆくのに何もできないというのは辛い。僕自身はLBGTのムーヴメントにかなり関わっています。デモにも参加しています。セクションを取っ払う、分野を超えるといった、これは差別に対する戦いなんです」

ブーツはディオール、ブレスレットはルグラム。パンツは友人のダンサーから譲られたのだが、ジェルマンがうまく穿きこなしているのを見て元の持ち主は後悔しているとか。この装いにジャケットを羽織り、グッチのリュックを肩にかけてジェルマンはパリの街へと姿を消した。photo:Mohamed Khalil

30周年を迎える「フィガロジャポン」読者のために、バックステージツアー付きスペシャルチケットを限定で用意しました。

このチケットを購入いただいた方は、3月7日(土)夜公演の『オネーギン』鑑賞に加え、通常は公開されることのない舞台裏をご案内&エトワールのジェルマン・ルーヴェを囲んでの写真撮影も予定しています!

【関連記事】

そして、ジェルマン・ルーヴェがエトワールに!

madameFIGARO.jpコントリビューティング・エディター

東京の出版社で女性誌の編集に携わった後、1990年に渡仏。フリーエディターとして活動した後、「フィガロジャポン」パリ支局長を務める。主な著書は『とっておきパリ左岸ガイド』(玉村豊男氏と共著/中央公論社刊)、『パリ・オペラ座バレエ物語』(CCCメディアハウス刊)。