Culture 連載

イイ本、アリマス。

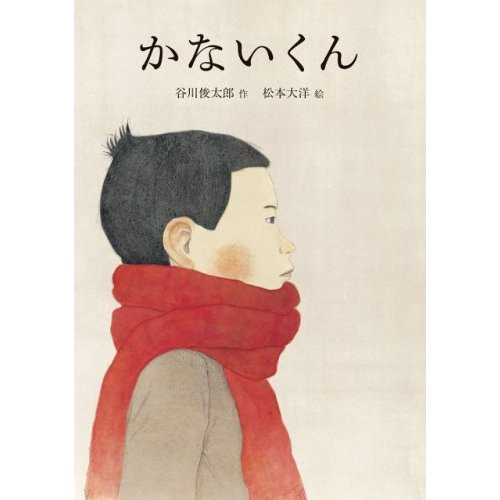

谷川俊太郎の言葉、松本大洋の絵。いつまでも心に残る絵本『かないくん』

イイ本、アリマス。

谷川俊太郎が一夜で綴り、松本大洋が二年かけて描いた。

もう、この顔合わせだけでズルイよなあってくらい、ぐっと前のめりになってしまう絵本『かないくん』。

1月24日にほぼ日刊イトイ新聞の事務所で行われた「『かないくん』を語らう夕べ。」

に行ってきた。この日の司会は阿川佐和子さん、絵本を企画した糸井重里さん、言葉を綴った詩人の谷川俊太郎さんという顔ぶれ。

なんでも阿川さんのお父様で作家の阿川弘之さんは、若い頃から谷川家によく遊びに行っていたそう。「僕の母親の膝枕で寝ていたこともあって、僕はマザコンだから、あなたのお父さんには嫉妬してましたね」と谷川さん。それで阿川さんは谷川さんのことを今でも「俊ちゃん」と呼ぶ間柄なのだとか。そんなわけで鼎談はとても穏やかに始まった。

絵本『かないくん』誕生のきっかけは「死をテーマにした絵本を書いてみませんか」という糸井重里さんのひと言から。

「今って、死が触れないものみたいになっているでしょ。死って、生きることの中に含まれているものなのに、言わないことにしているとちょっと変なことになる。最初は"君が死んだとき"というタイトルを思いついたんですけどね。君以外の人は全員生きてる、そういう穴があいちゃうこととして死が描けないかなって」

糸井さんの言葉にうなづきながら、谷川さんが続けた。

「死なら、得意分野だと思いました。僕は17歳の時から死を書いてきた、死の専門家ですから。死がない生なんて、オチがない落語みたいでしょ。死ぬことは故郷に帰ることだって書いた詩があるから、その頃は死ぬことを軽く考えていたんだね。自分が死ぬことより母親が死ぬことの方が怖かった。これは今でもそう。自分の死より愛する人の死の方が怖いね」

<かないくんはしんゆうじゃない。ただのともだち>

この絵本を読んだ人はここでまずハッとするのでは。

糸井さんも「ここを読んで、谷川さんに頼んでよかった!と思いましたね」と言う。

「死ぬことと泣くことがセットになって、ドラマチックに語られたり、観念的に語られすぎたりするでしょ。でも<しんゆうじゃない、ただのともだち>って言われると、観念じゃなく語ってるからね、これは」

かないくんは実在の人物、谷川さん自身が体験した初めての死がベースになっている。谷川さんは試写を見たばかりだという映画「ハンナ・アーレント」を例に挙げながら、死=悲しい=泣くという類型的な表現に普通の人はついいってしまうけれど、そこからこぼれてしまうものがある、という話をする。

「そうじゃない表現、たとえば冷たさにも意味があるんじゃないか」と谷川さん。

「最近は歌の歌詞も、大丈夫、手をつなごう、みたいな歌詞ばっかりでこれでいいのかって思いますよね」と阿川さん。

悲しみや経験をどういう言葉にするのか。

かなしい、つらいと言ってしまった途端に終わってしまうものがある。

「類型的だから悪いっていうんじゃないんだよね。たとえば岩崎航さんの詩集『点滴ポール』とか読むと、ありふれた手垢のついた言葉ばかりなのに、いいなあと思う。荒木経惟さんが奥さんの陽子さんを亡くした時に、こう言ってたのを思い出すんですよ。今は悲しいんだから、励まさないでくれ、って」と糸井さん。

『かないくん』は余白が美しい絵本だ。それは安易な言葉に落とし込むことができないあいまいな心の行方を、あいまいなままにずっと抱き続けている美しさかもしれない。

語れないことは、無理に語らなくてもいいのだ。

かなしいと言うんでもない。でもどうでもいいわけじゃない。記憶の底にずっとそれはあって、おじいさんになった主人公は、まだ、かないくんのことを思い出している、考えている。答えは出ないまま、自分の死が間近に迫ってくる。

<真っ白なまぶしい世界の中で、突然私は「始まった」と思った。>

おじいさんの死を知った孫娘は思う。

始まった?・・・・何が? わからない。

でもその瞬間に、人が生まれて死んでいくことの大きなサイクルが、絵本の短い言葉の中に屹然と立ち上がるのを感じる。

生きていくことと死んでいくことは本当は同じ、大きなひとつの円環なのだと思う。

糸井さんは言う。「ここは谷川さんのサーカス、転調ですよね。死ぬことを<始まった>と言ったことで、隠れていた気持ちが掘り起こされたんだと思った」

絵を描いた松本大洋さんは『ピンポン』『鉄コン筋クリート』などのヒット作がある漫画家。絵本を手掛けるのはこれが初めて。

漫画を描く時も「この人物は怒ると腕を組む」などキャラクターづけをしていくというが、今回も「かないくんはうさぎ当番で、学校を休みがちだから友達とはぎくしゃくすることがあるけど、うさぎはいつ来ても変わらないから、うさぎのことがわりと好き。主人公はうさぎ当番を受け継ぐことになる」など、語られていない物語のピースを絵がゆるやかにつないでいくのが印象的だ。

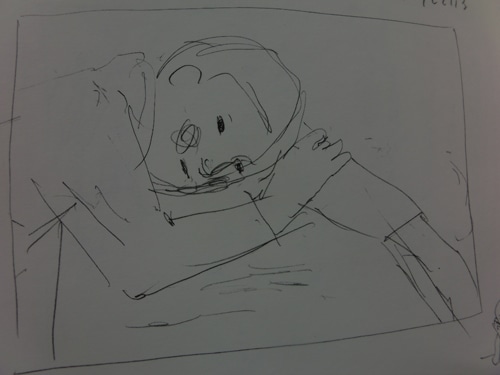

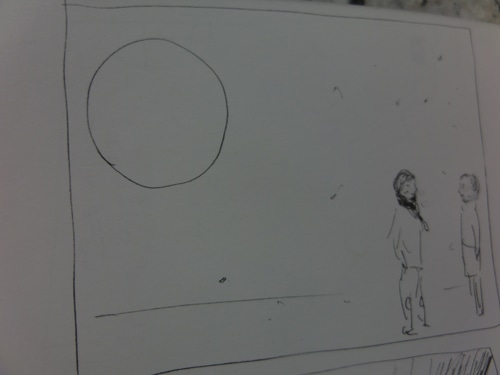

「ほぼ日刊イトイ新聞」から購入すると特典で松本大洋さんの全ラフスケッチを掲載した小冊子がついてくる。

ラフスケッチではかないくんと主人公が再会するこの場面には月が出ている。絵本では描き変えられた、印象的な場面だ。

校庭の桜の樹も、いつしか老木になり、流れていった歳月を象徴している。この絵本を描いている間、机の前には少年時代の谷川さんの写真をはってあったという。

ことばのない見開きでしばらく立ち止まってしまう、これはそんな絵本だと思う。