Culture 連載

イイ本、アリマス。

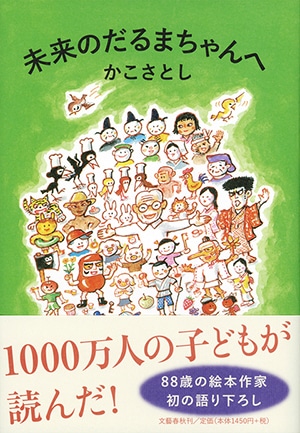

かこさとしさんのこと。かこさとし『未来のだるまちゃんへ』

イイ本、アリマス。

雑誌の仕事も大好きだけれど、単行本はまたそれとは違う楽しみがある。ひとりの方に長い時間をかけて、じっくりお話をうかがうのは、深い森にわけいっていくような緊張と期待があって、何度もお会いするうちに、その人の内側でこんこんと湧き出でる泉に行きあたり、その絶え間ない音に耳をじっと澄ませていると、いつも不思議で深淵な気持ちになる。

人の一生をはかないという人もいるけれど、いやいや、そうとも言えない。

ひとりの人の大きさ、奥深さを思う。

人が生きる、生きていくというのは、ほんの一瞬の出来事の中にさえ、こんなにも幾層もに折りたたまれた思いがあるのか、と。

ここ数年、80代の、いわゆる戦中派と呼ばれる世代の方にお話をうかがう機会を得たことも、大きかった。『十五歳の寺子屋 ひとり』『フランシス子へ』で最晩年の貴重な時間をご一緒させていただいた吉本隆明さん、ご自宅にうかがう度にいつも「まあまあ、遠いところまでようこそ」と迎えてくださった田辺聖子さんとは『歳月がくれるもの まいにち、ごきげんさん』という語りおろしの連載エッセイをご一緒させていただいた。戦争という、それまでの価値観がいっぺんに丸ごとひっくり返るような体験をした方たちは、皆、そこを起点にしてその先の人生を生きていた。自分の人生を、自分ひとりのものと思っている人はひとりもいなかった。

かこさとしさんも、そうだ。

初めてお目にかかったその日に、かこさんは言った。「自分は死に残りだから」。

終戦の時、かこさんは19歳だった。「数えで言えば、二十歳ですから。もう子どもとは言えません」。戦前は、おそらく日本じゅうの男の子たちがそうだったように、飛行機に憧れ、航空士官になることを夢見た、筋金入りの軍国少年だった。軍人にならなかったのは、視力が落ちて、なることができなかったからだった。机を並べていた友だちは、皆、昭和20年のその年に一斉に士官に格上げされ、特攻で死んでしまった。「死に残りだから」という言葉の底には、生きるも死ぬも本当にほんの紙一重の時代をくぐりぬけてきたのだ、という抜き差しならない実感があった。

「自分の好きなことに打ちこんでいれば、それでいいと思っていたけれど、そうではなかった」「自分は間違えた」。深い悔恨に苛まれる19歳のかこさんが目にしたのは、戦争に負けた途端、今度は何事もなかったかのように民主主義だなんだと手のひらを返した大人たちの姿だった。失望の中で、ひとつの決意が生まれた。

もう大人はいやだ、うんざりだ。

これからの人生をせめて子どもたちのために生きることができたなら。

そんな思いが、かこさんが絵本作家になる原点になった。

『だるまちゃんとてんぐちゃん』『からすのパンやさん』『どろぼうがっこう』、子どもの頃、かこさんの絵本を読んできた人なら、ちょっと意外に思うかも知れない。

だってかこさんの絵本には、こぶしを振り上げるような、おしつけがましさは微塵もないから。

実際にお会いしたかこさんも、穏やかでにこにこと笑顔を絶やさない人だった。

なにしろ「それは秘密です」というクイズ番組に出演した時「3人の中に絵本作家のかこさとしさんがいます」という出題で「いつもニコニコしている」というヒントを出されたら、全員に正解されてしまったというエピソードがあるくらいなのだ。

穏やかに見える人の底に、決してゆるがせにできない覚悟があった。

庭が見えるアトリエには使い込まれた大きな仕事机があって「描きはじめれば早いのだけれど、描きはじめるまでが長い」と苦笑する。ぐるりと囲んだ本棚には資料がびっしり詰まっていたが、それはほんの一部で書庫にはまだまだあるらしい。

最初から絵本作家を目指したわけではなかった。

東京大学の工学部を卒業した後は、技術者として就職し、サラリーマンになった。

そこには「世間知らずの子どものまま、子どもたちに語りかけるわけにはいかない」という思いがあった。社会人として、まずはいっぱしに通用する人間にならなければと思っていた。

そして週末をすべて、子どもたちと過ごす時間にあてた。セツルメントという今でいうボランティア活動をやり、川崎の工業地帯で働く親を持つ子どもたちに手作りの紙芝居の読み聞かせを続けたのである。

奥さんには、結婚する時に「自分は昭和20年のあの時に死んだと思ってくれ」と言ったという。娘さんたちは週末を父親と遊んだことがなかった。家族だんらんには敢えて背を向けるほどの、深い覚悟で子どもたちと向き合い続けた。

これがやがて絵本作家の道へとつながっていくのだが、目の前にいる生身の子どもたちとガチンコで向き合ったことが、掛け値なしに子ども心をわしづかみにする作風をつくっていった。

あの同じ目線で語りかけてくるような作品は、机の上だけで生まれたものではなかったのだ。

そうでなかったら『どろぼうがっこう』なんて飛び切りユニークな発想は生まれなかったんじゃないか。

ぬきあし さしあし しのびあし

どろぼうがっこうのえんそくだ、ホイ!

かこさんの娘さんたちも、このくだりが大好きで、この時ばかりは家族で声をあわせ、踊ったという。

子どもとはどういうものか、子どもたちは何を求めているのかを体当たりで探っていった試行錯誤は、『未来のだるまちゃんへ』でもたっぷりと語っていただいたのだが、それはそのまま、かこさとしならではの子ども論、教育論にもなっている。

やさしい言葉、やわらかい描線で描かれているけれど、実は1冊の絵本に何年、いや何十年もかけることも珍しくない。膨大な資料を当たり、専門家に話を聞き、川について語ろうとするならば、川の最も普遍的で伝えなければならないことは何なのかを考えに考えて、シンプルな核心だけをそっと差し出してくれる。そのやりかたは、絵本作家というより、まるで学者さんのようだと思う。

「昆虫が好きな子どもさんで、昆虫全般が好きという子はまずいないんでね。蝶なら蝶、中にはだんごむしが好きな子だっているかも知れない。その子はきっと、だんごむしについてはへたな学者さん以上に詳しいはずです」

それはたぶん、その子にとっては自分が生きているこの世界を知るための手がかりなのだ。

知りたいことをどんどん、どんどん突き詰めていったら、こんなところに出てしまった。

さあ、どうしよう。

「僕はもともと技術者ですから。そういう世界の端っこにぽつんと立っている子どもさんに、僕なりに考えた世界の見取り図を手渡してあげたいと思う」

そこから先は、自分でちゃんと考えて、いろんなことを感じて、歩いていきなさい。

自分で考えることを諦めないように、もう二度とあんな間違いをしないで済むように。

たくさんの絵本には、あの日からずっと胸に抱き続けてきたかこさんの願いが込められている。

昨年は『からすのパンやさん』『どろぼうがっこう』の40年ぶりの続編も刊行された。

今も現役の絵本作家。かこさんの85年間の足跡をぜひこの本でたどっていただけたら、と思う。

かこさんが目の前でさらさらと描いてくださった、私と担当編集者の鳥嶋さんの似顔絵。

「ほんの、いたづら描きですから」と言われたけれど、大感激!