ガーデニング計画に、ハーブを使ったあれこれ。楽しみが増えた11月。

秋も深まり、あたり一面濃い霧に覆われる日が多くなってきた。

朝8時、白い世界を車で抜けて子どもたちと学校に向かう時、何度も見た映画『ナルニア国物語』のことを思う。シリーズの第一話、「ライオンと魔女」で主人公たちがクローゼットの中を進むと、 そこは一面雪の世界。この霧を抜けると、どこか別の世界に行けるんじゃないか。空想を巡らす幸せな時間。雪が降って本当に真っ白の世界になったら最高だね、と子どもたち。そうだね、と返事をするも、凍った道の運転は嫌だな、そしたら家にいよう。

まずは上のふたりを小学校に送り届け、次に末っ子を幼稚園へ。その後町を通って帰る時、町の看板バールに寄ることが日課となった。

オーナー家族と常連さんと挨拶をかわし、カプチーノをいただくのはささやかながら至福の時。ここで、コンポスト用にコーヒーのカスをもらうことに。

コーヒーのカスは店の裏のゴミ回収場所に置いておいてくれるので、通り際に車を横付けしてピックアップ。通った時にはまだ出てなかったり、ゴミとして回収されてしまっていたり、タイミングよく回収できたのは数えるほどだけど、週に数回でもバケツいっぱいのコーヒーのカスが手に入れば、コンポストをリフレッシュするのに最高だ。

コンポスト作りを始めて1ヶ月半。始めに着手したコンポストの山は黒々としてきた。左の新しいウッドチップと比較すると変化がよくわかる。これが野菜や果物がぐんぐん育つ堆肥、いわばブラックゴールドになるのだ。

4日ほどおきにひっくり返す黒い山の中には、いつの間にかミミズがいっぱい。彼らがせっせとコンポストを分解してくれているのだと思うと愛おしい。でも大きいウッドチップは分解するのに時間がかなりかかるので、今度はウッドチップをトラクターのトリマーでさらに細かくしてからコンポストに使おう。今月新たにトラック3杯分のウッドチップを調達したけれど、大半はそのまま1年寝かして自然に堆肥になるようにしようと思う。

地元で趣味で、あるいは仕事として畑をしている人たちに話を聞くと、みんな堆肥には牛糞を使っている。この辺りには乳牛の牛舎が多く、牛乳はオーガニック印。手軽で確実な堆肥だということなのだろう。でも、オーガニックの飼料を与えられた牛でも、いろいろな薬を与えられている。馬場もあるので馬糞も考えたけれど、馬を飼っていたこともある夫のパオロいわく、馬場の馬にも薬は欠かせないとか。その点、うちのロバたちは薬知らずで食べているものも完全オーガニックで、いちばん安心だ。やっぱり自分で作る畑には、牛糞の堆肥は最後の手段にしておきたい。

---fadeinpager---

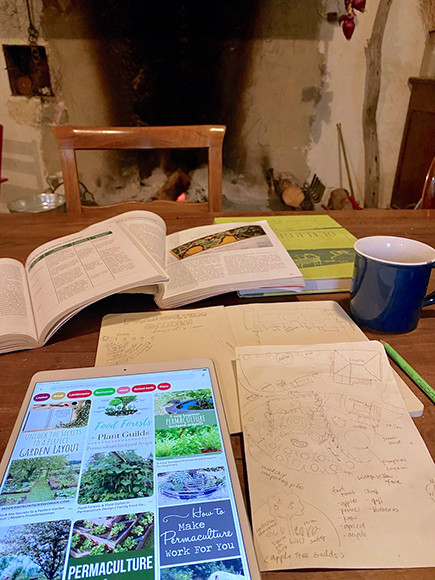

ここのところ、暇さえあれば、というか四六時中考えているのは、ガーデニングのこと。

パーマカルチャー、シナジーガーデン、フードフォレスト、食べられる庭、などいろんな資料を参考に、イレギュラーで楽しいガーデンを夢見ている。今年の畑は長方形だったけれど、これからはその下、南向きの斜面を全面使って、食べられるガーデンにしようと思う。まずはロバたちが入らないように囲いをし、斜面なので段差をつけた構造にしたいところ。

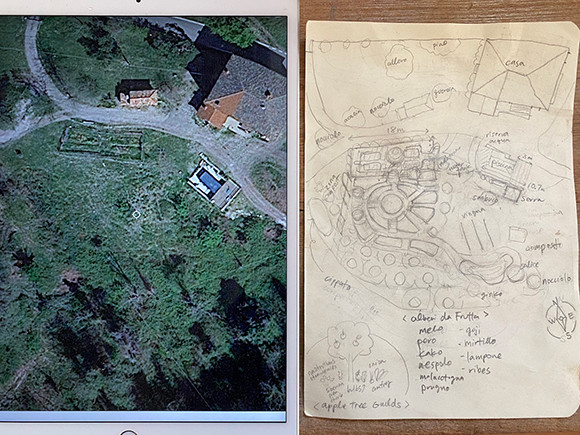

今回着手したい庭の航空写真と、スケッチ。既存の畑は幅18メートルで、ここから南側に30メートルをガーデニングに使用する計画。パーマカルチャーのゾーン分けの教えに沿って、家に近いエリアには主にハーブやサラダ菜、次に野菜や小さな果物の木、その奥を果樹園エリアに。

花の球根は年末までに植えたいので、植えるところを決める前に先立って調達。本当は地元のガーデニングショップで買いたかったけれど、片手くらいの球根の種類しかなかったので、とりあえず玉ねぎとニンニクを購入。

コンパニオンプランツの代表格のネギ属の植物は、自然農法の強い味方。大好きなネギ坊主が庭中に咲き誇っている景色を想像する幸せと言ったら。チャイブ他、観賞用アリウムの球根、それに、クロッカス、チューリップ、ヒヤシンス、フリージアなど子どもたちも大好きな花の球根は、結局インターネットでオーダー。

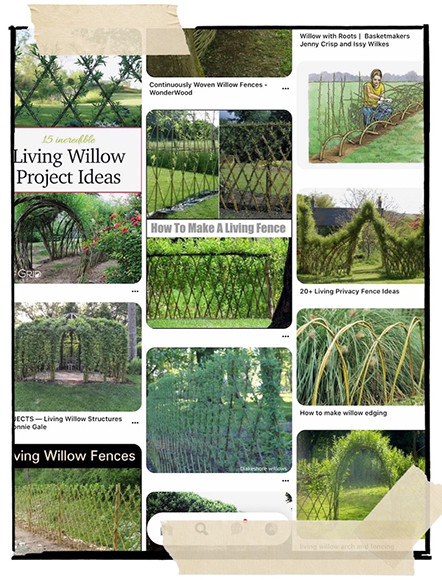

生きた柳の枝を使ったアーチや大きな造形物も作りたい。生きた柳を土に挿してフェンスやドームなどの造形をすると、春には葉が生え、枝も伸びる。それを剪定、成形し、育てていく、いわば生きた造形物。次女と三女がボローニャで通っていた幼稚園の庭に、このジャンルのエキスパート、アルベルトが作った柳のトンネルがあって、うちにも是非いつか採用したいとずっと思ってい た。ロバたちがきてから、若い果物の木やバラ、生垣に使っていた木々もことごとく食べられてしまった。それもあって、大きいエリアを囲って庭造りをしようと思ったのだ。柳も食べられる心配があって取り入れていなかったけど、囲いができたら是非採用したいと思っていた。普通だったらロバたちのエリアを囲うのだろうけど、うちでは結果的に動物たちの自由の方が優先になっている。

プールの南側の石壁に沿って、タネを発芽させるためにグリーンハウスを造る計画もしている。傾斜を利用して、半分埋まっているシェルター型はどうか。地下を使うと安定した温度を保てるかとか、地熱を利用するとか、いろいろ気になる方法があるものの、ビオ建築も勉強したパオロは、妥当なものを造るにはリサーチが必要だし、構造物によっては許可に時間がかかるというので、とりあえずベーシックなものを。南東にはエコシステムに欠かせない水場を造りたい。地下に埋め込む高さ2メートルの貯水タンクがいっぱいになったら、この水場に流れるようにする。水場の脇には柳を植えて、大きくなったらその枝で造形ができる。ニワトリもまた飼いたいけど、 春まで待ってからの方が無難だろう。やりたいこと、勉強したいこと、仕事に家事に、ボローニャの家からの引っ越しも進まない、、時間がいくらあっても足りない。

日々日が暮れるのが短くなっている。天気の日には、宿題が終わってなくてもカゴを持って散歩に。

---fadeinpager---

農地の先の廃墟には、

洋ナシが鈴なりに。落ちているものを拾ってきて、

痛んでいるところを除いてザクザク切ったら、コンポートに。

朝ごはんのコンポートのせオートミールを、子どもたちが暖炉で温めるようになった。もっと寒くなったら、ミューズリーはミルクと煮込んでポリッジにしよう。うちにも洋ナシの木がたくさん生えているけれど、皆同じ種類なのだろう、7月末から8月が旬で、一斉に熟してしまう。新しい庭には、秋冬に熟すタイプを選ぶつもり。

この大きなゴツゴツは、マリーの農園で買ったメラコトーニャ、セイヨウカリン。表面はふわふわの短い毛で覆われていて、見た目同様ゴツゴツ堅くて生食にはできない。特に皮の部分にペクチンが豊富で、ジャムやゼリーに使われる。今でこそ「忘れられた果物」と呼ばれるメラコトーニャは、古代からバビロニア人が栽培していたという記録がある。ギリシャ神話の中では「金の珠」と呼ばれ、神聖な儀式の際には神への捧げものにされていた。ヴィーナスが好んだ果実で、幸運を呼び、子どもに恵まれるということで、結婚式の席でもよく振る舞われていたそう。こんな歴史ある果実の木も植えるつもり。調理の仕方はというと、毛をこすって洗い取り、皮ごとザクザク切って、ひたひたの水で煮たら、パッサベルドゥーラ(手動の野菜こし機)にかけたら、砂糖を加えて煮込む。

これをバットに敷いて、一晩乾かしたら、コトニャータの出来上がり。(うちのは水分がまだ多くて3日は暖炉のそばに置いていた。)スペイン、ポルトガル発祥のこのお菓子は、いつしか南イタリアの郷土料理になった。

ベーキングシートの端に薄く固まったコトニャータを口にした時、ふと子どもの頃アメリカでおやつに食べていたフルーツレザーの記憶が蘇った。スーパーマーケットのトレーダー・ジョーズのものだったか、ベリー系の果物が濃厚なシート状になったものが、ベーキングシートに敷かれてぐるぐる巻いてあるお菓子で、これを剥がしながら食べるのが楽しかった。作り方を調べると、フルーツ、レモン汁、ハチミツやメープルシロップをブレンダーで混ぜて、バットに敷き、76度の低温のオーブンで一晩焼くとある。簡単そうだ。ペクチンが多いメラコトーニャだったらうまく作れそう。来年は試してみよう。

---fadeinpager---

グレーの空によく映える真っ赤なローズヒップ。道端によく生えていて、紅葉が終わった後も景色に彩りを添えてくれる。ビタミンCが豊富なのはよく知られているけれど、実を摘んで使ったことがある人は少ないかもしれない。わたしも実はそう。なぜかというと、中にたくさんのタネと羽毛のような細かい毛がびっしり入っているから。

半分に切ってスプーンでこそげ取るわけだけど、この毛は相当細かく、爪楊枝を使っても完全に取るのは至難の技。取りきれないで食べてしまうとお腹を壊してしまうことも。

タネを取ってさっと洗って乾かしたら、一部は刻んで生のままハチミツ漬けに。2週間ほどおいて成分をハチミツに溶かし出したら、ローズヒップハニーに。森で取れた金色のハチミツに、真っ赤なローズヒップのビタミンCが溶け出したローズヒップハニーを毎日スプーン一杯舐めれば、きっと風邪知らずだ。

キッチンに吊るして乾かしたハーブは、料理やお茶のほかに、燃やしてもいい。世界中さまざまな宗教、文化の中で、煙をたいて身や空間を清めることが行われている。ハーブの煙を使った効果は、スピリチュアルなだけでなく、科学的にも証明されている。人の気分の改善のほか、肺や脳の疾患への効果、空気中のバクテリアの減少、エネルギーフィールドの改善も科学的に確認されている。

ローリエ、ミント、ジュニパー、タイム、ローズマリー。(スマッジングに最も一般的なハーブ、 セージは芝刈り機で切られてしまった。)いろいろ焚いてみて、私はローズマリーの香りがいちばん好きだった。気分もとてもスッキリする。自然療法士でネイティブアメリカンの居留地で過ごしたことのあるアンナマリアは、月に一度はハーブの煙で家中を清めているそう。火をつけて吹き消したハーブの束に息を吹きかけ、煙をたきながら窓を閉めた家中を歩き回り、家全体に煙を漂わせる。その後窓を開け放って煙とともにネガティブエネルギーを放出する。ハーブは束ねていてもいいし、バラでもいい。ヨガやメディテーションが一般化してきて、ネイティブアメリカンが浄化に使うホワイトセージや香木、パロサントを焚くスマッジングが流行ってきた。ただ、スマッジングブームで無知な人たちにより過剰に植物が採取され、自然環境破壊の問題が起きているとも聞く。自分の住んでいる地域に生えている植物を使うのが最も効果があると、アンナマリアは言う。ローズマリーの浄化効果はかなり高いこともキラキラする目で教えてくれた。

---fadeinpager---

私は植物を採取す時は、必ず草木に感謝して、分けてもらうようにしている。それを子どもたちにもいつも伝えていて、いろいろ収穫してきた後は、自然のスピリットにありがとうを言うようにしている。

植物と大地に感謝して、身近な香草、薬草のリースを作った。

上から時計回りに、ローズマリー、ローズヒップ、ジュニパー、ローリエ、タイム、オリーブ、ミント。どれも様々な効能があり、庭やいつもの散歩道に生えているもの。

実はこの壁に置いていた大きなスレート(粘板岩)の黒板をみうが倒して割ってしまってがっかりしていたけれど、そろそろ模様替えしてね、ってことだったのか。ハーブや落ち葉と一緒にリースを飾ってスマッジングをしたら、イライラやもやもやがすっきりした。

11月半ばからエミリア・ロマーニャ州はオレンジゾーンになり、居住市からの移動が仕事や用事の許可書がないとできなくなった。22時から5時まで外出禁止。バールやレストランはテイクアウトかデリバリーのみ。学校は高校以上はオンライン授業。小学校は終日マスク着用で、体育の時間はなくなり、歌を歌うことも禁止。休憩時間もみんなの距離が取れないからと自由に外には出られず、 自分の机のあたりで立つくらい。この町の小学校は、古いシステムで週2日だけ午後まで、他はお昼前まで。ボローニャはフルタイムで便利だったけど、今の状況を思うと、呼吸もしづらく、こもった湿気で雑菌が繁殖しやすいマスクをつけっぱなしで、ろくに身体を動かすこともできない学校での時間が短くてつくづくよかったと思う。

オレンジゾーンになる前に、別の市に住む友達の家族が遊びに来た時のこと。外で遊んでいる間も、親だけでなく子どもたちもずっとマスクをつけていた。医療機関に勤めるエヴァとは、マイルドに長いこと意見交換をした。今置かれている状況への考えは、まったく異なっていた。それでも、願っていることは、家族の健康と幸せで、まったく同じ。

真実はひとつではない。自分の真実を押しつけず、相手を批判せず、それぞれの真実を尊重する。それを実践するとてもいい機会だった。家の中には入らないというので、早くまた心置きなくハグできるようになるといいね! と、夕暮れ前に見送った。

さぁ、冷えてきたから帰って暖炉であったまろう。夕食は豆カレーにカリフラワーとケールのオーブン焼きね。来年はうちの畑でとれた野菜で作れるといいな。

ARCHIVE

MONTHLY