麦畑、収穫からフォカッチャまで。自然と日々のミラクルに感謝する7月。

田舎の夏は忙しい。大きなトラクターがたくさん行き来し、朝から晩まで穀物や豆畑など農耕地で働いている。

この辺り一帯、オーガニックの農耕地で、小麦や大麦、さまざまな豆、牧草などをローテーションで育てている。牧草や家畜用ソラマメなどは牛の飼料に、藁は家畜の寝床になり、牛舎から出た糞尿は畑に撒き、肥料になる。プラントベース(植物性のもの中心)の食生活をしているので、ローカルでオーガニックの麦や豆が手頃な価格で手に入るのでとてもありがたい。

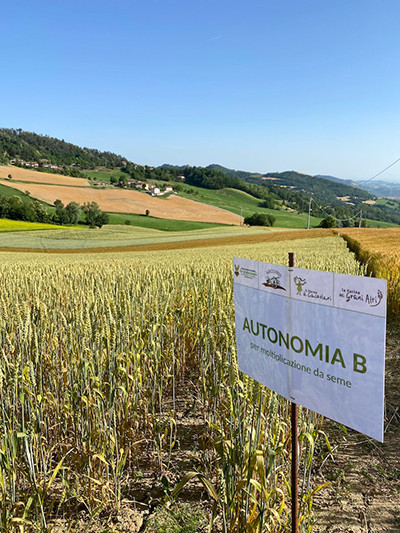

1ヶ月ほど前に訪れた近所の麦畑。さまざまな品種の麦は種用に育てている。区画ごとに色も違って、ネーチャーアートのように美しい。手前の品種は、自立Bという名前。

アペニン山脈オーガニック個体群というこの麦畑は、3種類の麦を群で育てている。

背の高いもの、中くらいのもの、低いもの(それぞれ高さの違いは20センチ以内)3種類を一緒に育てて、成長具合から土壌に一番あった品種を選ぶという理にかなった方法。それも数年ごとに選び直すそう。

個性豊かな麦。

麦畑にはフィールドカモミールやポピーなどさまざまな花が彩りを添えている。多様性は自然農法の大きなカギだ。

隣町モンギドーロのパン屋さん、カルツォラーリ。訪れた麦畑を含め、個性的な麦を地域で育てていて、この辺りではダントツで美味しいパンを焼いている。ボローニャ旧市街や界隈にもフラッグシップショップを何軒もオープンしていて、内装に作品を依頼されたこともある。

私がいちばん好きなのは、古代種の麦のパン。ハート形に焼き目が入っているのをいつも選んでくれるタマラ。同じくらい好きなのは、左下のクラッカー。カボチャやヒマワリ、ゴマなど種がたくさん練りこまれているクラッカーは、軽くていくらでも食べられる。

---fadeinpager---

カルツォラーリは14年前から毎年麦が黄金色になる7月はじめの日曜日に、トレッキング&食イベント、マンジロを開催する。モンギドーロ界隈の森や村、麦畑を歩き、所々でボローニャ界隈の著名なシェフやこだわりの生産者の料理やワイン、ビールを味わう12キロのコース。大好評で、近年は参加者500人にものぼる一大イベントになっていた。今年は金、土、日の3日に渡り行われ、毎日違うシェフやエノテカが飲食を担当。

例年通り10時に本店集合、ローカルのミルクとチョコレートのパウンドケーキで朝ごはんのサービス。

みんなマンジログラスを下げて、出発!

麦収穫後の乾いた大地に、鮮やかな黄色のレダマの花。

収穫直前の麦畑。

収穫後、耕された荒々しい大地。真っ青な空に描いたような雲。満喫して歩きたいところだけど

背中にはこの方。

15キロの末っ子たえをほぼずっと担いでいたので、上り坂はしんどかった。

でも、随所にお楽しみスポットが用意されているので苦ではない。

サフラン生産者のマルコの畑から、サフランとハチミツのフレッシュなドリンクでリフレッシュ。

あー最高!

またしばらく歩いてたどり着いた小さな村の教会の脇の広場では、バーガーバーのこだわりバーガーと、創業7年、若者チームが作るアーティザンビールが振る舞われた。

馬場がある広場での3度目の休憩。

ボローニャで近所だったこだわりカフェ&バー、ヴァニラのバーテンが発酵フルーツのカクテルでウェルカムドリンクをサーブ。

そのカフェの向かい側にあるクアントバスタのシェフは、野菜と固くなったパンを酢水で戻して使うサラダ、パンツァネッラの新バージョンを。イータリーの若手シェフはサルデーニャのつぶつぶパスタ、フレグラをパン粉で再現して、タラ、トマト、ハーブ、ボッタルガなどで構成したユニークな一品が振る舞われた。ちなみにどの料理にもカルツォラーリのパンや粉が使われた。

そこから少し下ったところにある教会の広場に向かう。坂を下っていると、楽しい音楽が聞こえてきた。

広場には、太鼓を背負ってシンバル、ギター、ハーモニカを吹いて歌う大道芸、ワンマンバンドがパフォーマンスするなか、園児の男の子がワインをついで回り、弟くんが両親の老舗エノテカの名刺を配りまくっていてみんなニコニコ。

カリッカリに挙げたサンドイッチ(モッツァレラとプロシュット入り)のモッツァレッラ・イン・カロッツァは、ジャズライブ・レストラン、カンティーナ・ベンティヴォリオが提供。

小雨が降るなか石造りでパーソナリティのある家が並んだ小さな村を抜けた先には、気持ち良い緑の広場が。

靴を脱いで寝転んだ。知る人ぞ知る某ジャズデュオが奏でるギターとサックスの音色は最高に心地よく、思わずトリップ。

ここで振る舞われたのは、お菓子の世界大会クープ・ドゥ・モンドで優勝したこともあるパティシエ、ジーノ・ファッブリのパンナコッタ。

ここでは移動オーブンでパンを焼くパフォーマンスも。設定は1961年、ニューヨーク(そうか、それでジャズなんだ) 。実は今回のマンジロ、随所にエンターテイメントがあった。創業者のマテオ(写真右)は、この不安定な時期、みんなに笑いが必要だ! と思い立ち、歴史学者がパンの歴史をコミカルに紐解く「時代を超越したパン」のパフォーマンスをトレッキングに組み込んだ。

トレッキングを開始して2キロくらいのところでタイムスリップ。時は紀元前2021年のカイロ。伝説によると、酵母はナイル川の辺りでミイラの細菌マイクロバイオームの実験を行っていた墓掘人によって偶然発見されたという。

しばらく行くとこの看板。1021年のスカリカアジノ(今のモンギドーロ、直訳でロバを降ろす場所)。「スカリカアジノは山賊だらけだ」「じゃ、まっすく行こう」「まさか」「女でも待ってるの?」「いいや」「じゃなんでリスクを冒すの?」「ここじゃ法王だってお目にかからないパンが食べられるんだ」

ボローニャとフィレンツェを隔てるアペニン山脈を通りかかった旅人たちは、娼婦たちを愛でるためというより神聖なパンのためにここモンギドーロに宿泊していったと記録が残っているとか。

最後は2221年、未来にタイムスリップ。宇宙飛行士になったマテオが移動オーブンから取り出した焼きたてのパンは、材料も作り方も4000年以上前と同じだったというオチ。

笑って食べて飲んで、盛りだくさんのマンジロ。地元の素朴なお菓子、ズッケリーノの首飾りでゴールをお祝い。1日一緒に過ごした参加者とのおしゃべりも楽しかった!

---fadeinpager---

毎年7月中旬には、地元ロイアーノで麦の収穫祭、バッドゥーラが3日に渡って行われる。

通りには藁の椅子が置かれ市が立ち、朝から晩遅くまで賑わう。

市役所の広場には第一次大戦前の脱穀機が大活躍。

ボローニャとスイスで共同開発された機械。特許取得と大きく書かれている。

麦を上から入れて、片側からは藁が四角くなって出てきて、もう片側からは脱穀した麦が出てくる。

一袋11キロ。1キロは袋の重さの計算。

これを動かしているのは、右端のモーター。ディーゼルでモーターを動かしてから、エンジンをかける仕組み。

それより昔は蒸気式で動かしていた。

いつも粉や豆を買っている地元のオーガニック生産者、ポッジョローネのジュゼッペ曰く、昔はこの麦の袋にサラミやサルシッチャを保存していたそう。デンプンの効果で乾燥せず長いことしっとり保存されるとか。

いつも営業時間外でも対応してくれる息子のミケーレは、今日もニコニコ。今年の収穫は?と聞くと、とっても良かったそう。

---fadeinpager---

石臼でゆっくり挽いた小麦粉2種類。それに週4日は食べているひよこ豆10キロ。ちなみに小麦粉と一言でいっても、日本とイタリアでは小麦粉の分類方法が違い、日本はタンパク質別、イタリアは挽き方別になっている。それも、全粒粉から、00、0、1、2と4種類あって、用途に合わせて使い分ける。ポッジョローネでは1、2、全粒粉がある。製粉度の高い0や00は万能だけれど栄養価が低いので、うちでは使うことは滅多にない。パンは主に2、フォカッチャやピッツァは1を使う。

ポッジョローネの小麦粉を使って友達のシェフ、フランコと今月3度目のフォカッチャ作り。

前日に仕込んだ生地は、冷蔵庫で一晩置いて、朝常温に戻す。程よい大きさに取り分けたら、オリーブオイルを塗った型に乗せて20分。型に合わせて指で押して伸ばしたら、1時間発酵。それからトッピングをして、窯に入れる直前に水とオリーブオイルを1対1で混ぜた液をかける。

薪オーブンはロースト野菜も美味しく仕上がる。野菜はみんなドナートの畑から。

薪のオーブンで焼いたカボチャの花、オリーブ、ケイパーのフォカッチャ。下はカリっと、中はしっとりふんわり。粉の味もしっかりして美味。

毎週末いろんな友達が来る。集まるのはだいたい13時ごろから。みんな来る時間がまちまちなので、ピッツァやフォカッチャは徐々に焼けるのでちょうどいい。14時過ぎ、去年ロンドンからUターンして山に帰ってきた建築家のフェデリコが、シチリア出身のガールフレンド、ジョヴァンナと妹のジョルジアの美人姉妹を連れてやってきた。

こんがり焼いたローストポテトと甘くなった玉ねぎをむしゃむしゃ食べるたえに、「ワイルドで最高!私もそうだった!」と笑うジョヴァンナ。

---fadeinpager---

前日、畑を見せてもらいにドナートのところに寄った。うちの畑はというと、野生の動物の被害に悩まされている。先月から毎晩アナグマやおそらくヤマアラシが下の森からやってきて、ビーツや玉ねぎなどほとんどの作物を食べられてしまった。トマトやバジル、ペペロンチーノ、石を螺旋状に積んでハーブをたくさん植えたスパイラルガーデンなど、馬糞のコンポストを敷いたところ は、好物のミミズを食べるのだろう、毎晩ひっくり返され、無残なことに。

田舎で畑をしたことのある人の多くはアナグマ、ヤマアラシ、ノロジカ、イノシシの害にあっている。特にアナグマやヤマアラシは土を掘って入って来るので、金属ネットを深さ60~90センチに、しかも地下は外側に折り込んで埋め、容易に掘って入られないようにしないとならず、長い爪で登って来られるので地上も背の高いフェンスが必要。気が遠くなる。触ると電気が走る動物除け電気ケーブルを張り巡らせるとか(草が触れないように管理するなど何かと大変。掘って入られたら元の木阿弥)、家畜護身用の犬種マレンマシープドッグを飼えば動物は何も寄ってこないよ、とかいろんなアドバイスをもらったけど、どうしたものかまだ悩み中。

先日スーパーフードガーデンサミットというオンラインサミットで、初めて聞いた、スピリチュアルガーデニングという言葉。ガーデニングは結果だけでなく、その過程が心身の育に大きな効果をもたらしているというのだ。庭や畑の中で起きることは、外の世界で起きることと何ら変わりない。何か問題があったらどんな気持ちでどのように対応するか。それを客観的に分析するのも面白い。数年前、まだ小さな畑をやっていた頃、ロバが畑に入り込んで多くの作物を食べられてしまった。その時は怒りを覚えたものが、今では残念な気持ちになるものの、怒りは感じない。庭に座り込んでコンポストから勝手に生えてきたカボチャの花に埋まっている虫たちを観察したり、手を緑にしながらトマトの脇芽を取ったりしているだけで豊かな気持ちになる。

サミットでは、たくさん興味深い話があった。特に、食のドキュメンタリー映画『Need To Grow』の監督ロザリオ・ドーソンの話。光合成をする野菜を食べて光を身体に取り入れることの効果、野菜を食べると身体の内側からサンスクリーンの効果があること、皮膚に日焼け止めを塗らず全光束太陽光を浴びることの重要性など、太陽を浴びることの大切さの話や、自然の中を長時間散歩することで、腫瘍細胞やウイルス感染細胞の拒絶に重要なナチュラルキラー細胞が50 パーセントアップすることなど、ワクワクする話がたくさんあった。次のドキュメンタリー映画はこれらのことについてだそうで、とても楽しみだ。

また、アーシング(またはグラウンディング)の話も出てきた。コンクリートに囲まれて、プラスチックの靴を履き、土に触れることのない生活をしている現代人は、電波塔、電化製品などから発せられる人工的な電磁波を体に停滞させている。自律神経の乱れ、頭痛、肩こり、鬱やパニック症候群、さまざまな炎症や痛みも、大地に触れ体に溜まった電磁波を放電して大地のエネルギーをチャージすることにより解消することが実験で証明されている。アーシングは自閉症などメンタルヘルスにも絶大な効果が確認されている。

大人の身体は70兆以上の細胞でできていて、人体は複雑な電気的活動をニューロンや筋肉、内分泌物などさまざまな細胞で行っている。細胞同士がそれぞれ電磁波でコミュニケーションを取っていて、この活動は磁界磁場を作り出す。さまざまな病は、この流れが阻害されることで起きる。それは環境、やストレスなどが大きく関わっている。

私たちは電磁エネルギーでできている。そのエネルギーは身体の内側だけでなく、外側まで広がっていて、周りの環境に何かしら影響を受けている。エネルギッシュな人、好奇心旺盛な人、 良い気の人と一緒にいると気分が上がるし、イライラしている人、怒っている人、萎縮している人と一緒にいると、こちらまで影響を受ける。そのエネルギーは近くにいるだけで感じられる。 これが集団になると、さらに大きいパワーになる。植物も電磁エネルギーを発していて、お互いコミュニケーションを取っている。植物によっては、害虫がついたら同じ品種の植物に信号を送って害虫が嫌がる物質を作り出すなどして身を守る。

人は自然の一部で、自然に生かされているのだ。どれだけ人が自然を支配しようとしたり、人や植物のDNAをいじって傲慢に自然をコントロールしようとしても、絶対に敵わない。宇宙には法則があって、今の次元の頭で考えては奇跡としか思えない摩訶不思議がたくさんある。

世界はミラクルで溢れている。謙虚な心を忘れてはいけない。

麦を刈った後の畑に残った麦と野生のカモミールを飾った。家の中に季節を感じられるものを取り込むのは、私なりの自然への、宇宙への礼拝でもある。

麦わら帽子的な帽子をかぶった小鳥はもう何年も前に作ったもの。毎年夏には大活躍している。

あの日、麦畑にごろり寝転んで見上げた空は、どこまでも青かった。田舎生活を始めて1年と少し、こんなに心豊かになる風景の記憶がどんどん増えている。

日常の、あっいいな、と思うシーンをシェアしてきたら、たくさんの人たちが共感してくれている。そして実は身近にあっいいな、がたくさんあることに気付いたと、よくメッセージをいただく。世の中になんらかの形で貢献できているようで、とても嬉しい。発売中のフィガロ9月号、< 美学のある暮らし>特集に森の家が掲載された。日本にいた時は毎号必ずチェックしていたフィ ガロ誌面に取り上げてもらえるなんて、ミラクルだ。今を生きよう。ミラクルなこの今を。

ARCHIVE

MONTHLY