憧れの庭園の門は開かれた。心の方位磁針を育む4月。

3月末から時計の針が1時間巻き戻ってサマータイムになったイタリア。陽が落ちるのが遅くなり、放課後は外で過ごす時間が長くなった。

2月下旬にタネを蒔いたビーツや玉ねぎは、家で発芽させてからグリーンハウスへ移動。その後、畑に植え替えた。4月半ばには思いがけず雪も降って、寒さに弱い作物には不織布をかけて保護。

雨樋に植えたグリンピースは、畑に植え替えるのも楽ちん。

畑に溝を作ってスライドさせるだけ。主にノーディッグ、耕さない方法で作った畑は、上の層15センチほどはコンポストでできているので柔らかく、保湿性が高い。自家製のコンポストに残った雑草のタネが発芽することも多いけれど、小さいうちに熊手状の道具で表面を撫でれば簡単に処理できるし、パーマカルチャーのように藁や刈った草を敷いてマルチングをすれば発芽しても大きく育つことはなく、育ったとしてもコンポストは柔らかいので簡単に抜けるのだ。

畑や果樹園エリアにしようと囲ったエリアは広いので、さまざまな自然農法を試している。今試しているのは、ノーディッグほか、藁や草刈りをした後の草を厚く地面に敷いて、肥沃な土壌を作るルース・スタウトの農法や、ウッドチップを厚く敷いて土壌を肥やすバック・トゥ・エデンの農法など。去年は樽で育てたジャガイモ、今年はウッドチップや野草の上に乗せ、上にはウッドチップや藁などを厚く乗せてマルチング。掘り起こさないで簡単に収穫できるという方法を試し中。

去年の夏、柵がない森の方から入ってきたヤマアラシに畑はめちゃめちゃにされた(いやその前に柵をなぎ倒して入ってきたうちのロバたちにもやられた) 。無残に破壊された渦巻きのハーブガーデンも作り直し。

ヤマアラシは本当に手強い。柵で畑を囲っても、地下2、30センチは楽々掘って潜り抜けるという。なんでも食べるヤマアラシ、特にジャガイモは大好物。作物を収穫したければバリアの強化は絶対だ。

---fadeinpager---

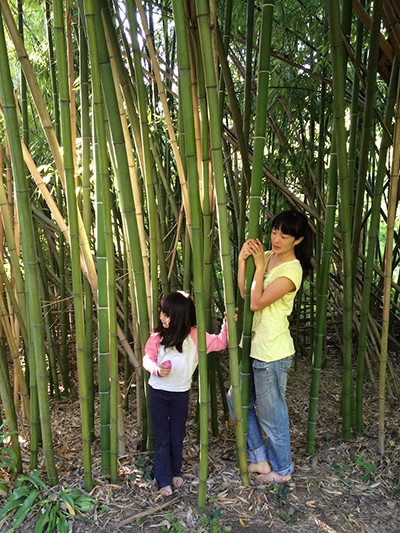

うちから車で5分ほどのところにある、カゾンチェッロの庭園。おとぎ話から出てきたかのようなガブリエッラが、何十年も放置されていた1ヘクタールの土地を30年かけて育ててきた庭園だ。毎年春と秋、人数限定のオープンガーデンデーがあり、ガブリエッラの説明を聞きながら素晴らしいガーデンを愛でる機会があったけれど、ここ数年は一般には公開していない。はじめて訪れたのは、2016年の初夏。長女のゆまは6才だった。ゆまは、いちばん奥にある立派な竹林を見て感動したのを今でもよく覚えている。

ガブリエッラといつか友だちになれるといいなぁと思っていた。月日はめぐり、今年1月、ガブリエッラのご主人でイラストレーター/漫画家のルーチョがうちに来ることになった。ルーチョは、最近毎晩のようにヤマアラシの被害にあっていて、連日庭園の周りの柵を強化していて、毎晩、夜中にも近所の人と交代でパトロールしていると言っていた。その1カ月後、日曜朝ヨガの帰り道。なんとガブリエッラが門の外の庭の手入れをしていたのだ。これはチャンス! と車を停めてご挨拶。ガブリエッラはちゃんと覚えていてくれて、久しぶり! と大きなハグを交わした。そして満開の雪柳の枝を切って持たせてくれた。籠の中にはお昼にルーチョが作ってくれるというリゾット用に、春の野草が詰まっていた。

数週間後、ジャガイモを植えるにあたって、うちもそろそろヤマアラシ対策の柵をちゃんと作らないと、と思い、インターネットで検索していたら、8年前のカゾンチェッロの映像を見つけた。今夜もヤマアラシの被害にあった、夜な夜な光を煌々と照らしておく対処法も効果なしだったわ、と肩を落とすガブリエッラ。ヤマアラシとの戦いは今にはじまったことではないのだ。ルーチョが今回どんな方法で柵の強化をしているのか実際見にいきたいな、と思っていたら、同日になんとガブリエッラから電話が。「今、日本の桜が満開なの。昨日の強風が心配だったけど、今朝見に言ったらまだ散ってなかったから見にいらっしゃい。ずっとあなたに見せたいと思ってたの。」という。あの庭を訪れることができる日がこんなに自然に来るなんて……! 神さまありがとう!!

この6年間で何度この門の前を通っただろう。今日はこの門が開いている。秘密の花園に足を踏み入れる特別な気持ちで、庭園にお邪魔した。

ガブリエッラは庭を下っていったところで庭園の手入れをしていた。芝を刈っては、植物の周りに敷いてマルチング。ひと仕事終えたら、日本原産の桜を見せてくれた。

この桜が満開になった後、隣に植えた別の種類の日本の桜が満開になるのだそう。日本には2006年に講演ツアーで訪れている。2010年にカゾンチェッロの庭園を財団という形にした時には、ガブリエッラの活動を応援する日本人からの出資もあったりと、日本には特別な想いを抱いている。ボランティアほか、プロの庭師が来ることもあるけれど、毎日ひとりで広大な庭の世話をする彼女に、思い立って、週1度学校の後に庭仕事を手伝いに来てもいい? と聞くと、快諾してくれた。こうしてカゾンチェッロの庭園通いが始まった。

この季節、植物の成長の速さには目を見張るものがある。この庭園も訪れるたびに色鮮やかに。

---fadeinpager---

初めての仕事は、あの竹林で。

去年の夏、3カ月も雨が降らず、多くの竹が枯れてしまった。

枯れた竹を抜いたりノコギリで切ったりして、姉妹で協力して運び出す。

これは6年前。月日の流れを感じずにはいられない。

これ畑の手入れをした時。見たことのないハーブもいろいろ植わっていて、うちにも欲しい! とメモをとるゆま。

ヤマアラシよけの柵。40センチごとに竹を深く刺してある。すぐ向こうにはアナグマの住処があったけれど、もう少し向こう側に引っ越したそう。柵をしていなかった時は庭園にも来ていて、リンゴをあげたりしていた。アナグマも庭を荒らすと聞くけれど、このアナグマは紳士なアナグマで、ヤマアラシのようなしぶとい動物ではないそう。

これは枝を使った垣根。直訳で死んだ垣根。剪定や落ちた枝などを積み上げて作る。虫や鳥たちの住処にもなる。私の庭でやってみたいことリストに何年も前から上がっているもののひとつ。

6年前の初夏。ゆまが香りを嗅いでいるバラが見事。雪で倒れた木を支えているのは、丘を降りたところにある、川に流れ着いた流木。バラと木々のトンネルをくぐってどんな世界に出るのかワクワクしたのを、よく覚えている。

同じ場所。柱になった流木にはキツツキがたくさん穴を開けていた。

大きな山椒の木は、日本に行ったときに挿し木をした小さな枝を連れて帰って来たもの。日本から監督が訪れた時、この木を指差して「サンショ!」と目を丸くしたそう。そのシーンを満面の笑みで再現するガブリエッラ、本当に可愛い。

山椒にも感激したけれど、このラムソンを見つけた時は本当に嬉しかった。ラムソンはネギ属の多年草で、森林の木々の下や湿気のある地面に繁殖する野草。葉っぱはニンニクの香りがして、潰してペストにしたり、サンドイッチに挟んだり、スープにしたり。ずっと憧れていた野草のひとつ。タネを植えてみたけれど、発芽に一年以上かかることもあり、いまだ実物は見たことがなかった。「植え替えられる季節になったらあげるわよ。」なんて嬉しすぎる!

この花はアネモネに似てるけど葉っぱが違うかな、とゆまがいうと、そうよ、アネモネよ、とアネモネ植物学講義が始まった。植物学、植物にまつわる神話や逸話、利用法など実に詳しく、その知識には脱帽だ。ガブリエッラは北イタリアの最北西、トリエステの森の中で幼少を過ごした。ゆまくらいの年でボローニャ旧市街に越してきてからも、遊び場は丘の上の自然の中。30年前に叔母から森化したこの土地を買って、当初は畑にするつもりだったのが、幼少の頃過ごした森にあった木々、思い出の果実、旅先で集めた苗などを植えていくうちに、とてもユニークで五感を刺激する庭園が生まれた。

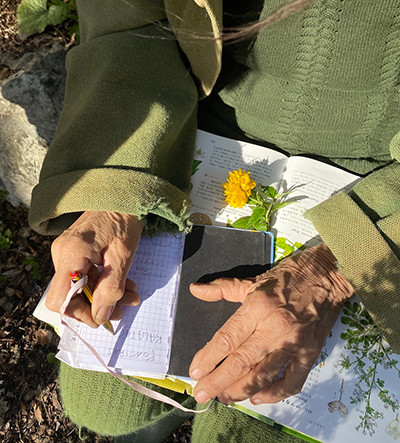

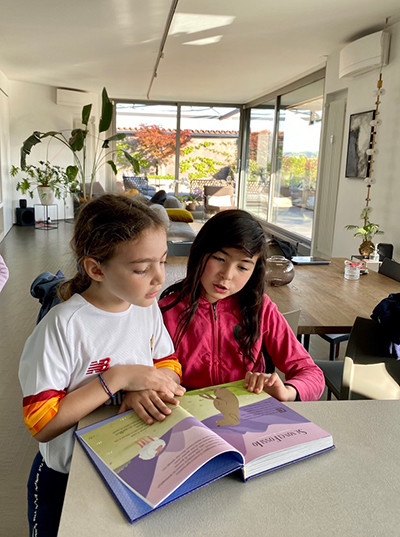

日本人の親友、モモヨさんに贈られたという植物図鑑。大好きでいつも眺めているそうで、たくさんのメモが挟んであった。庭園にも何本もあるカラタチの木。説明を読んでみて、というので、訳してあげた。

トゲトゲの枝は冬でも青々とし、春には凛とした白い花を咲かせる。果実は果実酒や漢方としても使われる。

勉強熱心で好奇心旺盛のガブリエッラ。カラタチの日本名が気に入って、いつも持ち歩いている小さなノートに早速メモしていた。そして挿し木で根を生やしたカラタチを分けてくれた。

ガブリエッラが庭園に注ぐ愛は計り知れない。植物に向ける視線から、植物に触れる仕草や言葉から、愛が溢れている。このリンゴの木は数年前の雪で倒れたものの、いまだに元気に生きている。以前は見上げて眺めていたリンゴの花、倒れてからは、花に顔を埋める虫たちのように、全身で花びらも香りも愛でることができ、実を収穫するのも楽ちんに。「リンゴの木も私の幼少の時の思い出なの」。ガブリエッラが何十年もかけてこの庭園に植えてきた木々や植物すべてに、いろんな想いが詰まっている。

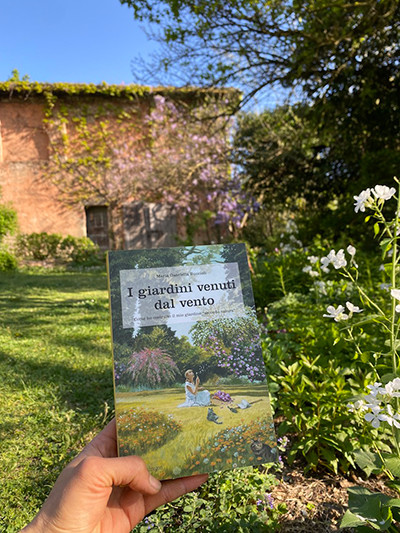

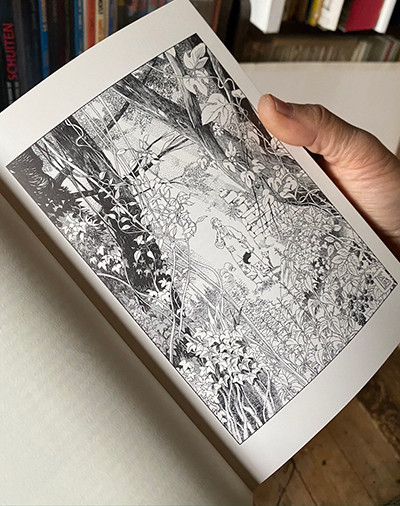

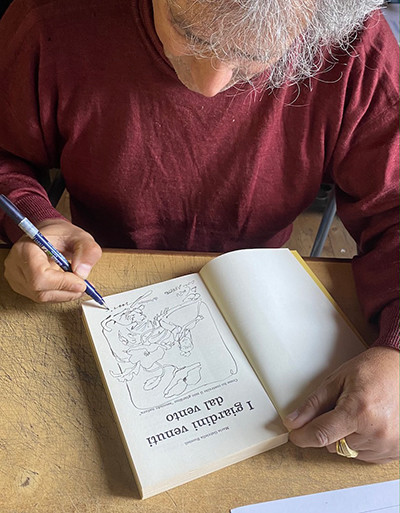

この庭園の物語を綴ったガブリエッラの本『風からやって来た庭園』。表紙ほか、すべてのイラストはルーチョが描いたもの。

---fadeinpager---

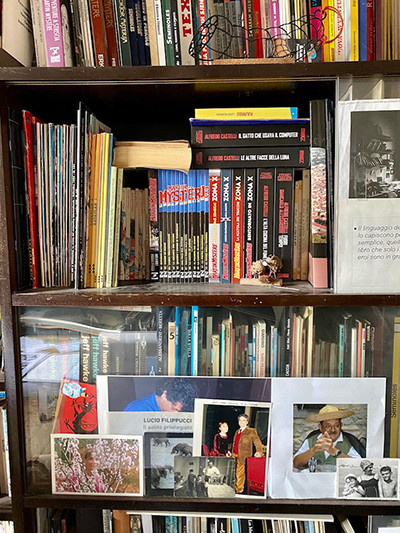

庭園のすぐ近くにあるルーチョのアトリエを訪ねた。

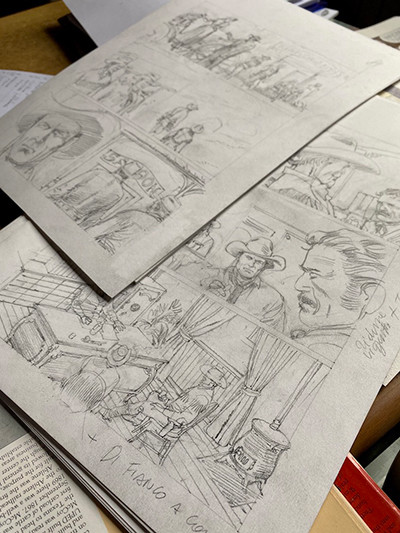

ルーチョは作家が書いたストーリーの漫画を描く漫画家で、1958年から続くウエスタンの漫画『TEX』や、ミステリー漫画『マーティン・ミステール』を何年も手掛けてきた。

お邪魔した日は祝日だというのに、翌日までに表紙の絵を仕上げるように今朝依頼があって、と笑っていた。作家はイタリアでさえ、厳しい締め切りに終われるものなのか。

ルーチョのアトリエは元納屋。天井の太い梁は、うちの屋根を80年代に直した時外したものをもらって来たのだとか。そんな繋がりがあったなんて!

庭園の本の表紙の絵のオリジナル。

はじめの挿絵は、ガブリエッラとこの土地を買って整備を始めたときの絵。

大好きなツナギを着て荒地に踏み入ったものの、どこから手をつけたものか困惑した表情。雑木林にブラックベリー、アイビーにイラクサやホップが生い茂っている。うちもまったく同じだった。

6年前。2歳弱の次女みうを背負って、ノコギリや植木ばさみを手に軍パン履いて荒地を開拓していた頃。

うちも同じ植物で覆われていて、周りの景色は何も見えなかった。

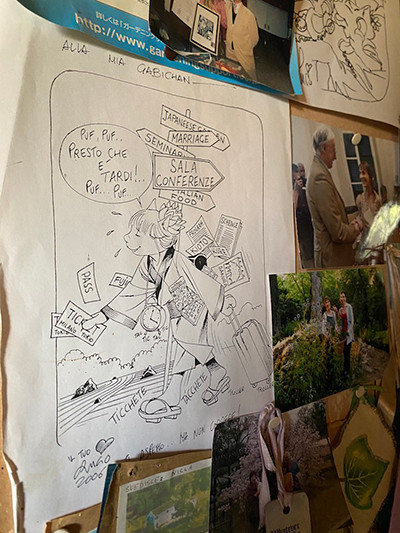

ルーチョは愛用のトンボのペンで本に絵を描いてくれた。ガブリエッラの脇にはいつも愛ネコが。

ガブリエッラは庭園の向かい側に住んでいる。ふたりとも生活のリズムが違うので、毎日会うけれど住居は別。長い間結婚生活がうまくいく秘訣かも。

雨が降る日は、ここで書物の仕事をしたりため込んだ手紙の返事を書いたり。ガブリエッラは携帯もコンピューターも使わない。

愛ネコのジャンビー。

日本に行った時にルーチョが贈った絵。”ぼくのガビちゃんへ”。着物を着たネコガビちゃんが「早くしなくちゃ、遅れちゃう!」と忙しそうに走り回っていて微笑ましい。

ガブリエッラの家はまた物語から出てきたよう。冬中暖房はこの薪ストーブだけだったそう。

いろんなものが詰まったキッチン。ガブリエッラは料理の本も出している。

ルーチョが手掛けた料理本の表紙の原画。窓際にはジャンビー。

以前はガーデンツアーほか料理教室、絵画教室など年間にさまざまなイベントを開催していたカゾンチェッロ。特にこの季節、毎日のように庭園公開についての問い合わせがあるそう。この2年間は、一般公開イベントは行っていなかったけれど、来年からは再開するかもしれない。楽しみだ。

---fadeinpager---

どっぷり田舎生活を始めてまる2年。世の中でいろんな騒ぎがあるおかげで、自分の城=自分の心と身体をクリアに保つことの大切さを身にしみて思う日々。鳥たちのさえずりや花に集まるハチの羽音を聞きながら庭で過ごす時間は、この上なく幸せだ。

畑に行って土いじりしたり、スープやサラダに使う葉を摘んだり。朝と夕方では異なる鳥がさえずっているし、土の湿度や温度も違う。つぼみが膨らんでいたり、若葉が増えていたり。頭で考えず、その瞬間をただ目撃し、感じる。それは、自分の軸のバランスを整えチューニングすることのように思う。

予定はできるだけ組まなくなった。本当にやりたいと思うことだけやりたいと思うようになった。無理して人に合わせなくなった。ハードワークはするけれど、優先するのは心踊ること、自分の気が上がること。それはただの自己満足ではなく、そうすることで周りにも良い波紋を広げることになる。

ガブリエッラの庭仕事を手伝いに行った時。ふと見ると、ふたりとも同じ手をしているのに気づき、顔を見合わせて笑った。

彼女は好きなことをずっとして生きてきた人。苦労もたくさんあっただろうけれど、先のことを考え込まず、周りに流されず、心の方位磁針に従って歩んできた。私がガブリエッラと自然に繋がれたのは、私の波長が彼女の波長と同調したからからかもしれない。

---fadeinpager---

4月中旬のイースター休みの時。三姉妹を連れて2年ぶりにボローニャ旧市街で一日過ごした。美術館にいく以外は、何も予定を立てずに。

以前だったらどこでランチするかも計画するところだったけれど、今回は予定は白紙。下山する車の中では、毎朝学校に行く時の習慣「おはようお日さま。今日もいい日でありがとう!」とみんなで合唱。今日はきっとたくさん良いことあるよ! とワクワクして町に向かった。

すると、久々の友だちに次から次へと出会った。3年ぶりにみうの幼稚園の親友にも会え、長蛇の列の大人気ジェラテリアには行列せず裏口からサーブしてもらえた。

次から次へワクワクすることがあるたびに、「ほらまた魔法があった。ありがとう!」と笑い合った。帰りの車の中では、自分のエネルギーを上げているとマジックが起こること。その法則に気づいて感謝を忘れないことの大切さなど、復習のように話し合った。こんな体験を積むことが、頭で考えるのではなくハートで感じること、そして心の方位磁針を育むことに、とても大切だと思う。

Viandante, non esiste il sentiero, il sentiero si fa camminando

道ゆく人よ、道が前にあるのではない。道は歩むことでできるのだ。

ガブリエッラが、オリジナルは誰のものかは分からないけど、友だちに贈られてとても気に入っている言葉だと言っていた。調べると、スペインの詩人アントニオ・マチャードの詩『道ゆく人』の一節だった。自分自身がcammino(道、ジャーニー)なのだ。気付けば私はいろんなかたちでそれを子どもたちに伝えてきた。

心の方位磁針は、その旅の大切な支えになるに違いない。

ARCHIVE

MONTHLY