心の奥を描いた文学、デュラスやウエルベックを読んでみよう。

相変わらずパリもTikTok全盛の時代。メディアの先端のリーダー格として、マーケティングなどすべてはTikTokに依存している。ますますバーチャル・リアリティーの世界に突き進んでいるようだけど、その一方ではコロナ禍や、ロシアのウクライナ侵攻などのせいか、映像やイメージ的なものばかりではなく、精神的なものを求める傾向もみられるようだ。

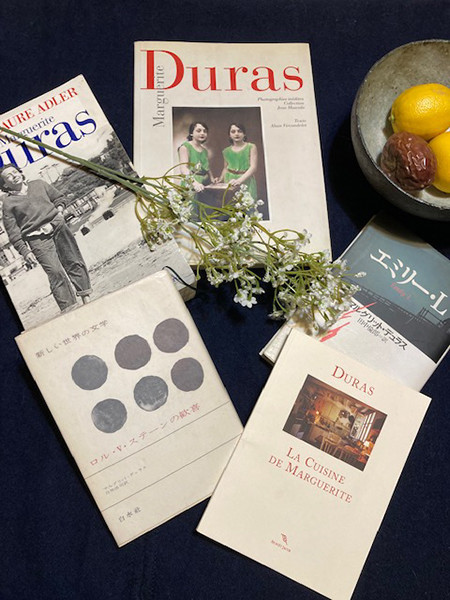

このところデュラスの小説が見直されているという。

日本の芥川賞にあたるのが、フランスでもっとも権威のあるゴンクール賞、毎年11月に発表されている。受賞するとすぐに、その作品を出版した出版社は、「ゴンクール賞受賞」と書いた赤い帯を付けて書店に並べて、大抵の場合はその年のベストセラーになる。

---fadeinpager---

20世紀初頭にゴンクール兄弟によって誕生したこの賞、これまで多くの作家を生み出してきたけど、最近文芸批評家フィリップ・クローデルによって、ゴンクール賞作品の中で、これまでもっとも優れた傑作に、マルグリット・デュラスの「ラマン」が選ばれた。

映画化された作品で、それまで私のように密かにデュラス・ファンだったのが、「ラマン」以来、なんだかデュラスが大衆的になったような気がして、少しがっかりしたのを覚えている。

時代はいま、繊細な感情を求めている。病んだ、荒々しい世界にうんざりしている。どうかデュラスを読んでほしいものだ。「アマン」もいいけど、私は「ロル・v・スターンの歓喜」や「モデラート・カンタービレ(雨のしのび逢い)」が好きだった。簡潔な文体の奥から、心が揺らぐような思いが伝わってくる作品が多い。

---fadeinpager---

この記事を書いていたところに、ジェーン・バーキンからメールが届く。娘のルー・ドワイヨンに男の子が産まれるといった内容の最後に、「来春久しぶりにマルグリット・デュラスの作品の舞台に立つの」と書いてある。えっ、ほんと? 作品は何? すぐに返信したが、よほどうれしいようだった。

昨年軽い脳卒中で倒れたジェーン、本当にそんなことして大丈夫? つい老婆心。

もう一冊は「素粒子」で世界に知られるミシェル・ウエルベックの新作「アネアンティ」「服従」でパリ同時多発テロを予告したウエルベック、今度はなにを?

ARCHIVE

MONTHLY