まだ間に合うハンブルグバレエ団日本公演、菅井円加さんからのコメントも届きました!

3月4日、ハンブルグバレエ団日本公演の初日に行ってきました。

演目は『リリオム』。ミュージカル「回転木馬」の原作をバレエ化したこの作品は、

まさに観るミュージカル。有名ビックバンド(北ドイツ放送協会)によるジャズ演奏が

自由でありながら退廃的な空気を創りだす中で、場末の町とあの世とを結んで

物語は不思議な、少し哀しく、そして哲学的な愛の交感の風景を描き出す。

今まで観たノイマイヤー作品のどれとも違う印象、

そしてオーケストラによるジャズとバレエとの組み合わせ、

どちらも意外な印象だった。ストライクゾーンの広い振付家である。

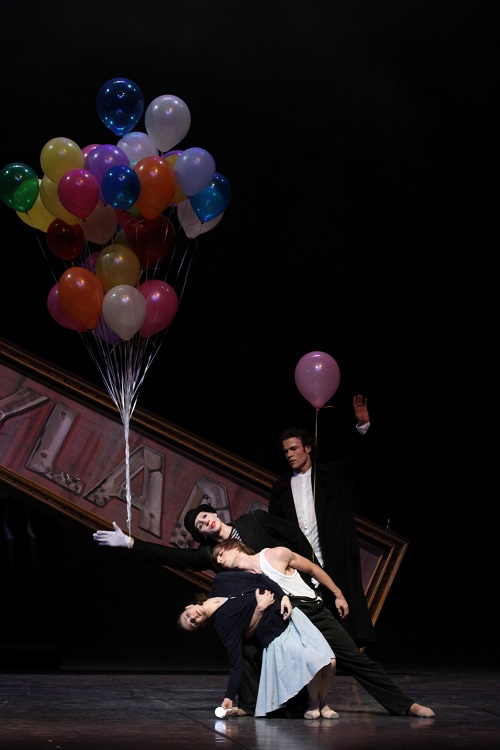

「リリオム」 撮影:Holger Baclekow

しかし、なんといっても、男性ダンサー陣が魅力的!!

長くてきれいな脚で魅せるジャンプやデヴェロッぺ、オフバランスは

もちろんだけど、黙って立っている後ろ姿にも惚れ惚れ。

汚れてぼろぼろになった労働者の衣装を着ての群舞も

なぜか美しく見えてしまう。

初日ということもあり、カーテンコールはスタンディングオベーション。

ジョン・ノイマイヤーも舞台に上がり、挨拶をした。

撮影:Kiyonori Hasegawa

さて、8,9日はガラ公演「ジョン・ノイマイヤーの世界」。

これはすごいです、ノイマイヤーの名作の中の名場面の抜粋ですから。

彼の振付家としての人生を振り返る形で構成されており、

作品解説をノイマイヤー自身の声で届けてくれるというのもまたとない機会。

人気作品「椿姫」から、抒情的な「マタイ受難曲」、

ショーダンスを思わせる「アイ・ガット・リズム」など、

氏の多彩で多才な個性を思う存分味わえそうな作品ラインナップになっている。

撮影:Steven Haberland

11,12,13日は名作「真夏の夜の夢」。

シェイクスピアの戯曲としてあまりにも有名なこの作品は

他の多くの振付家たちも手掛けているが、ノイマイヤー版は

他のどの作品にもない独特の手法と音楽の使い方で、

美しき別世界を描いている。ただ原作をなぞるのではなく、

ノイマイヤーというひとりの多感な人間が咀嚼し新たに生み出した

幻想世界が舞台に現れる。

「真夏の夜の夢」 撮影: Holger Baclekow

ところで。

初日の舞台には、2012年にローザンヌ国際バレエコンクールで1位になり、

一躍時の人として注目された菅井円加さんも踊っていた。

まだコール・ド・バレエだから町場(遊園地)のシーンのひとりだったけれど、

生き生きと、それは表情豊かに遊園地のお客を演じていた。

終演後にコメントを求めると、

「初演のリリオムはとても大盛況で、やりごたえがありました!」

とまず一声。

円加さんは、ローザンヌ国際バレエコンクールのスカラーシップを利用し、ハンブルグ・バレエ団のジュニア・カンパニーであるナショナル・ユースバレエに入団。

まずは学校、ではなくいきなりプロの道を選んだ理由を、4年前のインタビューでは、こう語ってくれた。

「海外で踊ることの大変さは先輩たちからも聞いていますが、舞台にむけてリハーサルに打ち込める毎日、というものがとにかく今は楽しみなんです。

楽しめなければ、バレエに打ち込む意味は無い、と思っているので」と。

そのエネルギッシュな踊り方そのままの、はきはきと、はつらつとした受け答えがとても印象的だった。

あれから丸3年が過ぎ、ジュニア・カンパニーからメインカンパニーに移って踊るようになった今。

脚の怪我なども乗り越え、新しい表現に挑戦し続けている。

円加さんはこれまでの日本人バレリーナの中にはちょっとない、日本人離れした個性が魅力的。

既存のバレリーナのイメージに自分をあわせようとしているのではなく、自分の個性を生かして自分らしい表現を探求している、

そういう風に見える。

こういうバレリーナが、これからの日本のバレエにし風穴を開けてくれるといいな、と思う。

「ハンブルグバレエ団の一員として、こうして日本へ来日し公演をするということは、私のひとつの夢が叶ったようなものです。ひとつの空間で日本の多くのお客様と一緒に感情や感動をシェアできる、という素晴らしい経験が、今後の私にとってとても重要なものになると思います。

私の生まれ育った日本と言う素晴らしい国で、ハンブルグバレエ団を更に広め、良さを知っていただければ光栄です」(円加)

バレエで見せる、いや、バレエだから魅せられるスーパー非日常、

言葉に邪魔されない細やかな感情の世界。

ドイツ・ハンブルグから吹いてきた春風に触れて、思う存分、想像と幻想の世界に心をゆだねてみませんか?

私は今夜、「ジョン・ノイマイヤーの世界」を鑑賞してきます!! わくわく。

ハンブルグバレエ団公演情報はこちらからhttp://www.nbs.or.jp/stages/2016/hamburg/

ARCHIVE

MONTHLY