今年も開催、「国際交流基金賞」を知っている?

Culture 2017.10.17

10月16日(月)、ホテルオークラ東京にて、2017年度の「国際交流基金賞」の授賞式が開催された。もしかしたら聞き慣れないかもしれない、この賞は、国際交流基金(ジャパンファウンデーション)が、1973年以降、毎年、学術や芸術などのさまざまな文化活動を通じて、日本と海外の相互理解促進に、長年にわたり顕著な貢献のあった個人または団体に対し授与しているもの。そして国際交流基金は、海外23カ国、24の拠点を持ち、世界の全地域において、総合的に国際文化交流事業を実施する日本で唯一の専門機関だ。

今年、45回目となる、この「国際交流基金賞」の受賞者は、ソロモン・R・グッゲンハイム美術館 アジア美術上級キュレーター/グローバル美術上級アドバイザーのアレクサンドラ・モンロー氏、作家・翻訳家・通訳者のフレデリック・L・ショット氏、スロベニアのリュブリャナ大学名誉教授のアンドレイ・ベケシュ氏の3名。アート、カルチャー、日本研究など、多様な分野での貢献・偉業が認められた彼らの受賞をぜひ称えてほしい。

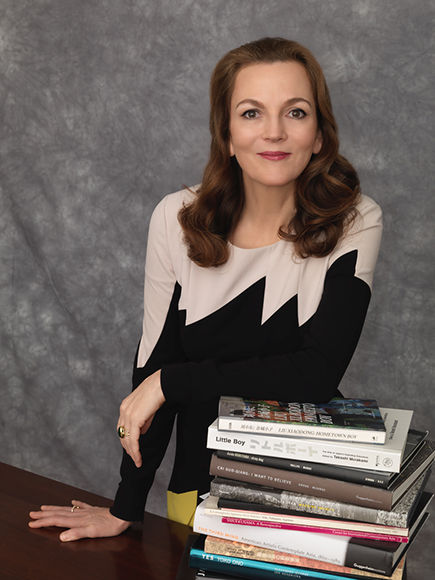

Alexandra Monroe with her exhibition catalogues, 2015. Photo by John Bigelow Taylor

米国生まれのアレクサンドラ・モンロー氏は、戦後から現代までの日本美術を美術史の一貫した立場から実証的に研究し、展覧会を企画してきた。1989年以降、「草間彌生」回顧展(1989)、「森山大道 : Stray Dog」展(1999)、「Yes オノ・ヨーコ」展(2000)、村上隆企画「リトル・ボーイ:爆発する日本のサブカルチャー・アート」展(2005)「具体:素晴らしい遊び場」展(2013)など、戦後から現代までの日本美術を個別に取り上げる展覧会を企画また共同組織し、自身も寄稿して学術的研究に裏付けられた図録を出版している。

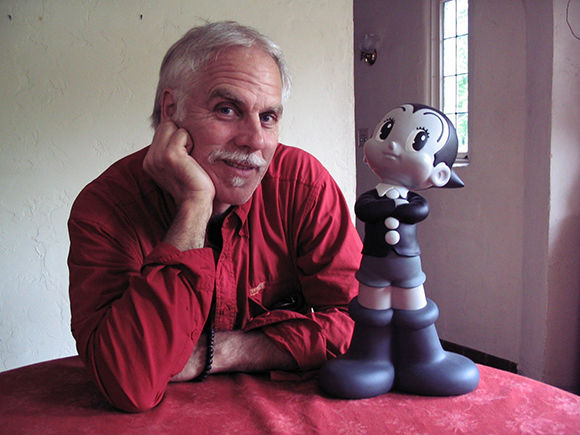

米国生まれのフレデリック・L・ショット氏は、40年にわたり活躍してきたライター・翻訳家で、マンガ評論と翻訳のパイオニア。1970年代、日本留学中にストーリーマンガに熱中し、70年代後半に数人の友人とともに手塚治虫の『火の鳥』の一部を翻訳、手塚氏との12年にわたる親交を培う契機となった。マンガの紹介で世界的に知られる一方で、幕末にアメリカの興行師によって作られた、日本の曲芸団を調査した著書などで、氏は過小評価されていた表現分野にも関心を寄せる。また、1904年から1924年の間、アメリカで過ごした4人の日本人青年を描いた『漫画四人書生』(木山義喬著・1931年)を1998年に英訳、この作品は今ではカリフォルニアでミュージカルとなり人気となっている。

スロベニア生まれのアンドレイ・ベケシュ氏は、リュブリャナ大学を拠点として、スロベニアにおける日本語教育・日本研究を長年にわたり牽引、欧州の日本研究団体とも積極的に交流し、日本語教育・日本語研究を中心とする日本研究者の欧州広域ネットワーキングにおいて中心的役割を果たしてきた。日本語研究に関する業績は、文法研究、言語対照研究、テクスト・談話研究など多岐にわたる。ベストセラーとなった共著『教師と学習者のための日本語文型辞典』(1998年)は、各国語版に翻訳。また、日本語学習から専門的日本研究につなげることを目的とした読解教材『日本語学習者のための日本研究シリーズ』を、日本の日本語教育関係者と共同開発するなど新たな取り組みも始めている。

texte:NATSUKO KADOKURA