なぜ画家は猫を描く? 「猪熊弦一郎展 猫たち」が開催。

Culture 2018.03.16

愛らしい猫の魅力は画家たちに絵筆を握らせずにはいませんでした。

昨今では猫の絵と出会える展覧会も少なくありません。なかでも、間もなく渋谷のBunkamura ザ・ミュージアムで開催されるのが、猪熊弦一郎の展覧会「猪熊弦一郎展 猫たち」です。

猫好きなアートファンにとって見逃せない内容となっており、おびただしい猫の絵をたどることで、猪熊が猫の魅力を存分に享受し、創作した様子を感じることができます。

猫に魅せられた画家は意外にもたくさんいる。

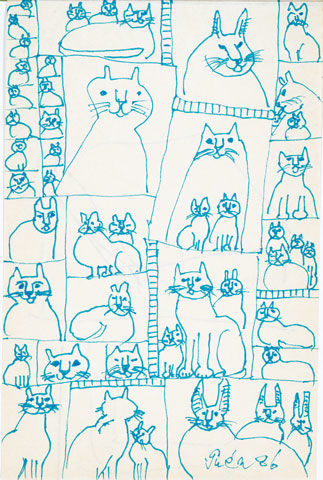

犬好きは「その犬」(個体)を愛するのに対して、猫好きは「猫という存在」(類)を愛する、という俗説があるけれど、さまざまな技法を用いて猪熊弦一郎が描く群猫図からは、まぎれもない「猫という存在」への愛が感じられます。

そして多い時には1ダースの猫を飼っていたという画家夫妻と猫たちとの素敵な暮らしぶりも伝わります。展覧会「猪熊弦一郎展 猫たち」の見どころに触れる前に、古今東西の“猫絵”を見てみましょう。

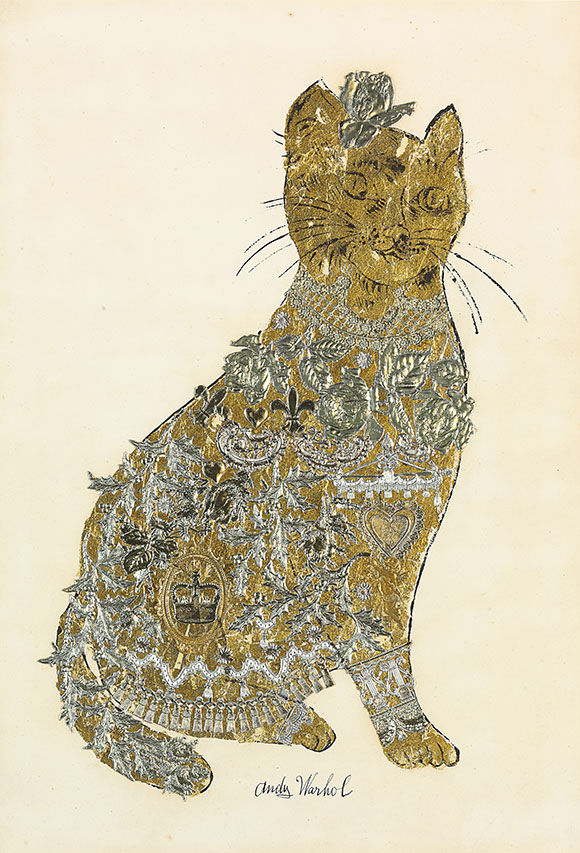

01.アンディ・ウォーホル

タイトル: Untitled、制作年:1955 ©2018 The Andy Warhol Foundation for the Visual Arts,Inc./Licensed by ARS, New York & JASPER, Tokyo C2063 Photo ©Bridgeman/amanaimages

実は、25匹の猫と暮らしていたんです。

ポップアートの旗手として華々しく活動するようになる前の1950年代、イラストレーターだったウォーホルの大切なモチーフのひとつが猫でした。母親の資金提供で少部数が印刷された最初の画集は『サムという名の25匹の猫と1匹の青い仔猫ちゃん』。母親と猫たちと暮らしていたウォーホルは、すべての猫にサムと名づけたといいます。

●1928年アメリカ、ペンシルベニア州ピッツバーグ生まれ。

大学卒業後の1950年代にニューヨークに移り、商業デザイナー兼イラストレーターとして成功する。1960年からファインアートの世界に移り、1964年にスタジオ「ファクトリー」設立後はマルチアーティストとして活躍の場を広げた。1987年没。

02.歌川国芳

歌川国芳≪たとゑ尽の内・右図≫1852年 ©Bridgeman/amanaimages

いろいろ描いたものの……、やっぱり猫が好き。

役者、武者、美人、風景からエロティックな主題まで、なんでも描いた国芳が偏愛したのが猫。時に10数匹の猫を飼い、家には死んだ猫の位牌を飾った仏壇まであったのだとか。猫を描くことを弟子に奨励したこともあり、国芳以降の浮世絵には多くの猫が登場するように。

●1797年(寛政9年)江戸日本橋生まれ。

高度な技法とあふれるファンタジーで浮世絵の枠を超えて活躍した奇想の天才絵師。「水滸伝」シリーズで人気を博し、“武者絵の国芳”と称された。反骨精神が悪政の風刺に向かい、幕府ににらまれて、たびたび奉行所に呼び出されることも。1861年没。

≫まだまだいます。猫を愛するが故に描いていた画家たち。

---page---

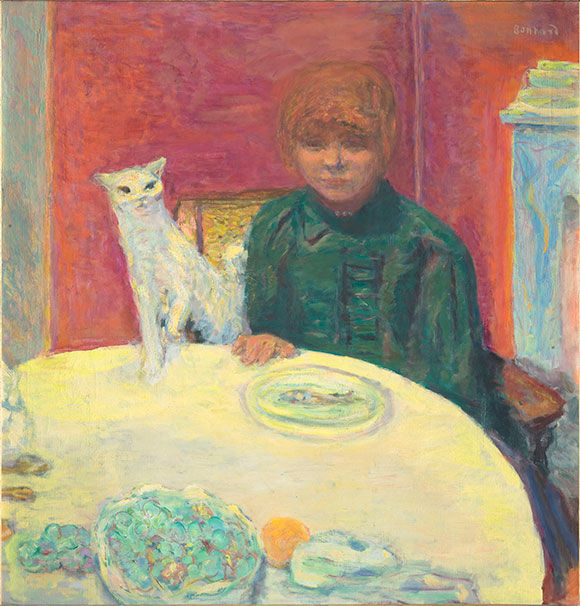

03.ピエール・ボナール

ピエール・ボナール 《猫と女性 あるいは 餌をねだる猫》 1912年頃 油彩、カンヴァス オルセー美術館

© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski / distributed by AMF

ピエール・ボナール 《白い猫》 1894年 油彩、厚紙 オルセー美術館

© RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski / distributed by AMF

ゴーギャンだけでなく、日本美術からもインスピレーションを受けました。

「日本かぶれのナビ」と呼ばれたボナールは、ゴーギャンからの影響とともに、日本美術からも大きなインスピレーションを得ていたようです。猫と女性を描いたボナールの作品は多数ありますが、これは国芳や、国芳に影響を与えた北斎の浮世絵にも見られるモティーフのコンビネーションです。ボナールは画面の中に、ほとんど気づかれないような猫を描きこむこともありました。

●1867年フランス、パリ郊外フォントネ₌オ₌ローズ生まれ。

ゴーギャンを師と仰ぐ「ナビ(預言者)派」にも属していた画家。パリのエコール・デ・ボザール国立美術館入学の翌年の1890年に、同校で開催された「日本の版画展」に感銘を受け、その後の作風に影響を与える。1947年没。

『オルセー美術館特別企画 ピエール・ボナール展』

会期:2018年9月26日(水)~12月17日(月)

国立新美術館 企画展示室1E

港区六本木7-22-2

開)10時〜18時(毎週金・土曜は~20時、ただし9月28日.29日は~21時。入場は閉館の30分前まで。毎週火曜休館)

料)¥1,600(一般)、¥1,200(大学生)、¥800(高校生)

http://www.nact.jp

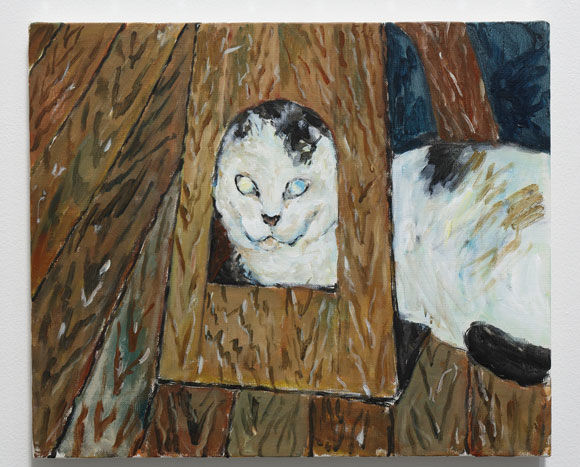

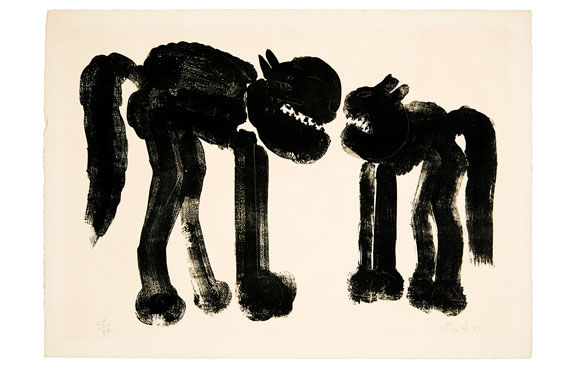

04.横尾忠則

展示風景《たま、帰っておいで》 2017年 作家蔵 photo:KIOKU Keizo

猫への想いから、描かずにいられない。

横尾忠則は、昨年、十和田市現代美術館で開催された「横尾忠則 十和田ロマン展 POP IT ALL」に39点の連作絵画「たま、かえっておいで」を公開。2014年に「たま」を亡くした直後の横尾は「たまの絵なら何点でも描けるのに」「しばらくはたまの幻影と暮らすことになりそう」とツイッターで愛猫家の痛切な胸の内を吐露していました。

●1936年兵庫県生まれ。

グラフィックデザイナーとして活躍したのち、1980年にニューヨーク近代美術館で開催されたピカソ展の衝撃から「画家宣言」に至る。2012年、神戸市に横尾忠則現代美術館開館。2013年、瀬戸内海の豊島(香川県)に豊島横尾館開館。

≫猪熊弦一郎はなぜ猫を描いたのか?

---page---

猫をこよなく愛したからこそ描けた。猪熊弦一郎ってどんな人?

戦前のパリで師事したアンリ・マティスと出会ったころの猪熊弦一郎は、まだ猫の絵をほとんど描いていませんでした。猪熊の絵を評したマティスの「うますぎる」という言葉は猪熊に衝撃を与え、自分らしい表現の追求に向かわせます。やがて第2次世界大戦が勃発し、帰国した猪熊は戦時下の表現が規制された中で、身近な猫をスケッチし始めたようです。

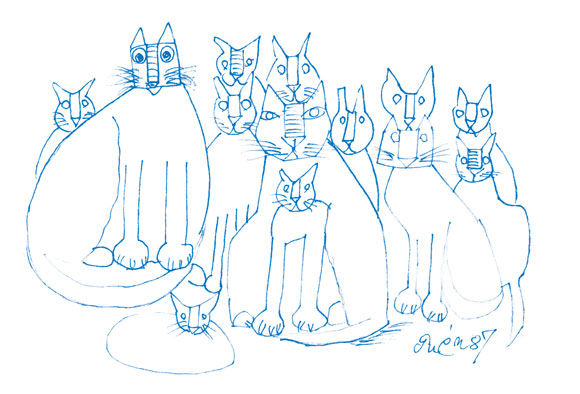

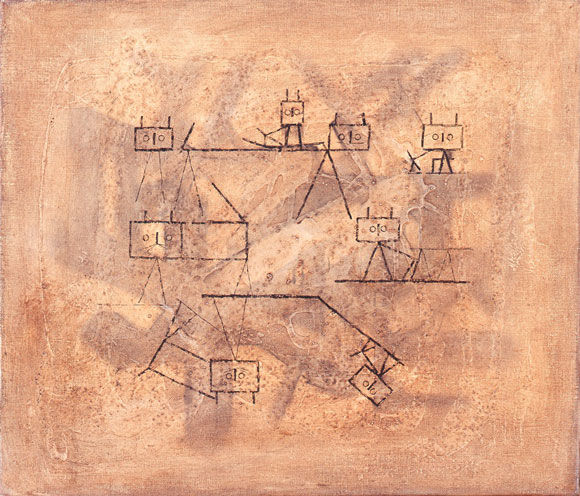

猪熊弦一郎 題名不明 1987年 インク・紙 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館蔵 ©The MIMOCA Foundation

「夫婦揃って猫好きの猪熊は、疎開先へも猫連れでした。画材が不足するなど不自由な状況で、身のまわりにいる猫を旺盛にスケッチするようになります。作品にしようという意識は、まだなかったようです」と語るのは丸亀市猪熊弦一郎現代美術館の学芸員、古野華奈子さん。

猪熊弦一郎 《猫によせる歌》 1952年 油彩・カンヴァス 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館蔵 ©The MIMOCA Foundation

猪熊弦一郎が猫を描いた絵は700点以上あるそうです。その中で、1952年に制作された「猫によせる歌」はとても興味深い作品のひとつです。キュビズムの影響を感じさせますが、猪熊はピカソのように描きたかったわけではなかっただろうと古野さんは言います。「猫は猪熊にとって“美しいもの”であり“描きたくなるもの”で、“いろいろな描き方ができるもの”でした。この作品では、幾何学的な画面を構成するために猫を使ったのです」。

猪熊弦一郎 《婦人と猫》 1949年 油彩・カンヴァス 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館所蔵 ©The MIMOCA Foundation

猪熊弦一郎《猫達》1953年 油彩・カンヴァス 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館所蔵 ©The MIMOCA Foundation

猪熊は猫を犬と比較して、「犬よりもデリカシーを持って居るし、強くも感じる」、「犬も飼った事があるが、然(しか)し猫程、画になるとは思わなかった」(※)などと書いています。そして猪熊は、「猫の形と色を今までの人のやらないやり方で描いてみたいと思った」(※)と、古今東西の“猫絵”をしのぐ「猫たち」を描きました。

油彩だけでなくインクのみ、または版画などさまざまな手法で”猫”を描いているのも実に興味深いです。猫びいきを貫いた猪熊弦一郎の「猫たち」と出会いに、猫派のアートファンなら、ぜひBunkamura ザ・ミュージアムを訪れたいものです。

猪熊弦一郎《妻と赤い服》 1950年 油彩・カンヴァス 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館蔵 ©The MIMOCA Foundation

猪熊弦一郎 題名不明 1950年代 版画・紙 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館蔵 ©The MIMOCA Foundation

猪熊弦一郎 題名不明 1986年 インク・紙 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館蔵 ©The MIMOCA Foundation

猪熊弦一郎

●1902年香川県生まれ。東京美術学校(現・東京藝術大学)にて藤島武二に師事。1938~40年まで渡仏、アンリ・マティスに学ぶ。1955年、立ち寄ったニューヨークに魅了され、そのまま同地に留まりアトリエを構える。1991年、故郷に丸亀市猪熊弦一郎現代美術館が開館。1993年に逝去。

撮影 : 高橋 章

会期:2018年3月20日(火)~ 4月18日(水)

Bunkamura ザ・ミュージアム

tel : 03-5777-8600(ハローダイヤル)

開)10時~18時 ※金、土曜は21時まで。※入館は各閉館30分前

会期中無休

料)¥1,300(一般)¥900(大学・高校生)¥600(中学・小学生)

http://www.bunkamura.co.jp/museum/exhibition/18_inokuma/

(※)「赤い服と猫」『美術手帖』1949年11月号より引用

≫いますぐ観に行ける、味のある猫絵画展。

---page---

いますぐ観に行ける猫アート、ほかにもあります!

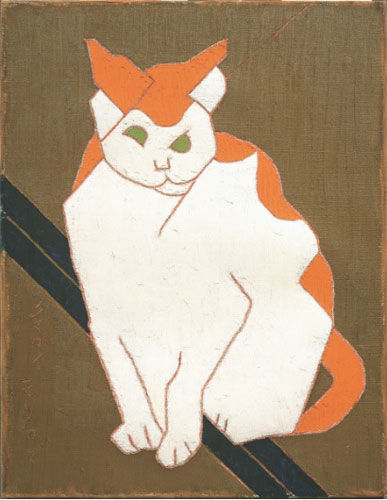

熊谷守一 《猫》 1963年 愛知県美術館 木村定三コレクション

熊谷守一 《猫》 1965年 愛知県美術館 木村定三コレクション

熊谷は、1940年代に描いた猫のスケッチを1950年代に入って油彩にしはじめます。1963年の《猫》は、画面の対角線に描線を添わせるという幾何学的なルールにのっとって描かれています。いっぽう、1965年の《猫》は、素朴な描線で猫の体温まで伝わる温かみのある作品になっています。熊谷の家には、飼い猫とも野良猫ともつかない猫が常にいたそうですが、熊谷は猫が暮らしやすいよう細かく気を配っていたそうです。

●1880年岐阜県生まれ。

1900年、東京美術学校(現・東京藝術大学)に入学し、黒田清輝、藤島武二らの指導を受ける。結婚後は五児に恵まれたものの絵が描けず窮乏生活を送り“超俗の画家”と呼ばれた。1977年没。

『没後40年 熊谷守一 生きるよろこび』

会期:開催中〜2018年3月21日(水・祝)

東京国立近代美術館

tel : 03-5777-8600(ハローダイヤル)

営)10時〜17時(金、土曜は〜20時、入館は閉館30分前まで、月曜休館)

料)¥1,400(一般)、¥900(大学生・専門学生)、¥400(高校生)

http://kumagai2017.exhn.jp/

◇妻・秀子との晩年が『モリのいる場所』(主演・山﨑努、樹木希林)で映画化、5月19日から全国ロードショー。

【関連記事】

スヌーピーミュージアム、最終回が4月下旬に開幕!

京都で限定2日! 未来志向のものづくりを目撃せよ。

réalisation : DAISUKE NAKANISHI (ASHU)