芥川賞受賞から7年!朝吹真理子が語る、新作『TIMELESS』秘話。

Culture 2018.08.07

芥川賞を受賞した『きことわ』以来、7年ぶりの長編小説を発表した朝吹真理子。新作『TIMELESS』について、話を聞いた。

©新津保健秀

©新津保健秀

――『TIMELESS』は、芥川賞を受賞した『きことわ』以来、7年ぶりの長編小説になりますね。

2010年の夏に、前作の『きことわ』を書き終えたのですが、その年の秋に最初の打ち合わせをしたのを覚えています。その頃TIMELESSという文字が頭に浮かんでいて、小説の大切な言葉になるかもしれないと思ったんですね。編集者と一緒に神楽坂の喫茶店でコーヒーを飲みながら話していたんですが、もしかしたらタイトルかもしれない、と話しながら気付きました。同時に、ふたりの男女が薄野原にぽつん、と立っている後ろ姿も浮かんでいて。それが主人公のうみとアミに繋がる人たちなんですけど。当時は名前もなく、屏風絵の金色の中を、ふたりが立っているイメージだったんですよね。後ろ姿なので顔も見えない。歌舞伎の心中ものみたいな感じかな?と思ったのですが、何度もふたりを思い浮かべても、どうも、立ち方が慕いあう距離感ではなかったんです。恋愛関係にあるふたりではなさそうなのだけれど、よそよそしさのなかに、妙な親密さもある気がしていて。うーん、では、どういう関係なんだろう、と探っていきました。

――『きことわ』もふたりの少女が主人公でしたが、ふたりという単位について思うところがあるのでしょうか。

あまり振り返って考えないのですが、「あなた」と「わたし」ふたりの関係って、いちばん親密になりそうなのに、どこまでも知り得ないという気がします。ふだん生きていると「わたし」という個体があるように感じていますが、個人というのはとても曖昧なんじゃないかと思うんですね。自と他というのは、そんなに明瞭に分けられないんじゃないかということを、ずっと思っています。私たちは身体を自分の一部だと思うけれど、健康診断で自覚のない病が見つかったりした時に、自分の身体が実は自分の外にあった、ということにびっくりしたりします。こうやっていまお話ししているときも、私たちの身体自体はセパレートされて向かい合って座っているけれど、話している言葉や挙動を受け取り合って、影響を少なからずいま受けあっていて。考えていることや思っていることの、どこからどこまでが「わたし」のもので、どこからどこまでが「あなた」のものか、境界が曖昧になっているんじゃないか、とずっと感じています。人の記憶がわたしの記憶になっていたり。

――前作から7年かかったのは、なぜですか。

なぜでしょう……ただ、小説を書きはじめた時に感じたのが、書いた一行が二行目を呼び、三行目を書くことで四行目が生まれる。そうやってどんどん言葉の運動が続いていくんですが、『TIMELESS』を書いている時は、三行書いた後四行目に進むんじゃなくて、もう一度一行目に戻って始まってしまう。始まることばかり続いてしまいました(苦笑)。困ったな、と思いましたが、書き上げられることの方が私にとっては不思議で、書き始めたからといって必ず書き終えられるというものではないと思っています。

――志賀理恵子さんの写真からインスピレーションを受けたのは、その頃ですか。

志賀理江子さんの写真は、2011年以降です。いつ頃だったかな。志賀さんが仙台メディアテークで毎月レクチャーしていることを知って、何度か通いました。『螺旋海岸』の製作中か、直後の頃だと思います。霧がかった沼のようなところを老夫婦が手を繋いで歩いている写真をみて、打ち震えたんです。その時、薄野原に立っているふたりは、もしかして屏風絵の中をずっと歩いていて、ふたりは老夫婦になっていることも気付かずに野辺を歩いているのかもしれない、と思いました。書いている時も写真集を机の側に置いて、よく見ていました。志賀さんには『ブラインド・デート』というオートバイにふたり乗りしている男女を撮った作品もあって、それも机に置いていました。志賀さんがバンコクのカップルの女性に「目を合わせてください」と伝えて撮ったらしいんですが、オートバイに乗りながら目と目を合わせるって大変じゃないですか。カメラの眼、志賀さんの眼、どこを見ているのか、映っている人の目が揺れ続けていて、見ている私が見られているようでもあるし、目を合わせられそうで合わせられなくて。その写真を見ながら、後ろ姿のうみとアミの目を追いかけていました。

――そのヴィジョンが、『TIMELESS』のウミとアミに繋がっていったのでしょうか。

そうですね。ただ自分で設定を最初に決めているわけではないので、ずっと探している状態です。いまもうみやアミのことを、わかっているのかよくわからないです。小説が大きく動き出したきっかけは、2015年夏の歴史学者の磯田道史さんとの対談です。ちょうど少しずつTIMELESSの断片が膨らんでいる時で、ただ薄野原の中にいるふたりが、どこの薄野原にいるのかがわからなかったんです。そんな時でした。対談を終えて磯田さんと一緒にタクシーに乗って、お香の話をしていたんです。「正倉院の蘭奢待(香木の銘)に関心があるけれど、どんな香りだったのか。そういうことを書いた文献はないですか」といった質問をしていて。そうしたら磯田さんが「そういえば、このあたりで江姫が火葬されたんですよ」って言ったんですね。「このあたりは、日本の歴史上、最も大量に沈香が焚かれた場所だ」って。「えー!なんですか」って、飛び上がるような気持ちでした。江姫が荼毘に臥された時、遺体とともに大量の香木が焚かれて、その煙が数キロに渡って雲のようにたなびいたんです。その時、目の前の首都高速3号線の上、六本木ヒルズの上、つるとんたんやドンキホーテの上に、煙がわーっと流れている風景が車窓に重なって見えたんです。「このあたりは、昔、麻布ケ原と呼ばれていた」と磯田さんから聞いて、ああ、うみとアミがいた薄野原は、ここのことだったのか、と。まったく合理的じゃないけれど、確信しました。

――小説に出てくる我善坊谷のあたりも、実際に歩かれたとか。

いまは、その時よりは人も戻ってきているらしくて、人通りも多いですけれど。当時は廃屋ばかりで、人が誰もいなくて、結構不気味でした。ちょっと前まで人が住んでいても、人がいなくなった途端に、家って本当に朽ち始めるので。落石しないようにネットがかけられていたり、そのネットに大量の花が絡みながら咲いて、いまが何時代なのかもわからないような場所でした。……ああ、ふたりはここにいるんだ、ここを歩いていたんだ、と思いながら歩いていたのを覚えています。

――お話を聞いていると、ウミとアミが歩いた跡をたどってみたくなります。

古地図を持って歩くと、おもしろいと思います。江姫を火葬したその日に吹いていた北西の風の流れを調べると、増上寺からミッドタウンに行く道すがらには、香りが届いた跡にぽつぽつとお寺が残っています。これも磯田さんのウケウリですが(笑)。ミッドタウンが毛利家中屋敷だった頃のことは普段なかなか感じて歩かないですが、土地にはいろんな時間が流れているんだと実感しました。普段は生活があるからそういう時間を遮断して生きているけれど、実は一本の道にたくさんの時間が流れているんですよね。おもしろいです。

――時間が幾重にも層のように重なっているというのは、まさに『TIMELESS』という小説の魅力のひとつだと思います。人の命も儚いけれど、決して閉じているわけではない、大きな時間軸の循環の一部であるという感じがしてきます。

原子の総量が不変であることは、おもしろいですよね。私たちの身体がいまあるのは、これまであったものによって構成されていて、なくなって次の代になる時には、私たちを構成していたものが、次のものに受け渡される。

――『TIMELESS』は、その意味では、決してとどまることのない、循環する時の流れの美しさを描いた小説という気がしてきます。自と他を隔てている境界線でさえ、雨が溶かしていく。そのことが、ウミの「たいせつになったなりゆき」という言葉に集約されている感じがして、胸を打たれました。

書いていて、ああ、そう思ったんだな、と思いました。弾みで出てきた言葉です。うみはクラゲに憧れている人で、どうしてクラゲが好きなのかっていうと、自分の意志を持って海を泳ぐんじゃなくて、基本的に海流に流されて生きている。海流に乗って押し流されて、産卵する時期がきたら、その時出会ったクラゲと生殖をして、次の代に繋いでいく。うみも人間だけれど、そういうなりゆきに身を預けて生きる人です。そういう生き方を経て、ある程度の年齢になった時に「たいせつになったなりゆき」だと思ったことは、よかったな、と書いていて思いました。風が吹いた時に落ち葉が吹き寄せられて集まり、また次の風が吹けば離れていく。そういうひと吹きの縁というか、そういう一瞬の繋がり、身を寄せ合ったり離れたり。そういうやわらかな繋がり、なりゆきの生き方であってもいいんじゃないかな、と思います。恋愛をする自由があるように、恋愛をしない自由も人間にはあって、うみは恋愛をしない自由を選んでいる人だと思います。アミは、わりとほれっぽい。でも大切な人であればあるほど、自分の本当の気持ちや不安を話せなくなってしまう。好きであるがゆえに、逃げ腰になってしまうところがある気がします。

ただ私の場合は、テーマが先に決まっているわけではなく、読者に対して言いたいことや伝えたいことを小説の形で表明しているわけではないんです。自分は、からっぽだと思っています。底が抜けている中で、自分が見たり聞いたりしているいろんなものと応答している。それだけなんです。小説は、私にとって「すでにそこにあるもの」への応答だと思っています。

――エルメスが国立新美術館で開催していた展覧会『彼女と。』(7/11~7/30)から生まれたもうひとつの別の物語『彼女と』も、気になります。

十篇の掌編小説になっていて、主人公はアカリという老舗和菓子屋の娘で、推理小説家です。ニューヨークに住んでいるクリスとは、遠距離恋愛中。そのふたりの話です。アカリの身の回りには不思議なことが起きやすくて、ひきだしを開けたらハンカチの中にいた馬が抜け出して、ひきだしの中を駆けずり回っていたり、バッグの中からひたすら芽キャベツが出てきたり。ちょっと不思議な連作集になりました。人の命よりもモノの命の方が長いと思うのですが、エルメスのものづくりを見ていると、その言葉を何度も思い出しました。茶道具を持つ人は過去からきたものを預かっているという意識でお道具を扱う、と聞きます。エルメスのバッグやアクセサリーも丁寧にメンテナンスをしていれば、一世代ではなく、次の代に受け継がれていくものづくりをしていると思います。人がモノに意識を向けると、モノがまた答えてくれるようなところがある。長い時間をかけて付き合っていきたいメゾンだと思います。小説『彼女と』は、8月末までエルメスの全店舗で無料配布されています。米田知子さんの写真が美しいし、長嶋りか子さんの装幀や組みも美しいので、よろしければ是非。

※エルメスが国立新美術館とともに開催していた展覧会「彼女と。」に際し、朝吹真理子が、もうひとつの別の物語「彼女と」を書き下ろした。全国のエルメスブティックにて配布中なので、ご希望の方はスタッフまで。なくなり次第終了。

1984年、東京生まれ。2009年、『流跡』(新潮社刊)でデビュー。2010年、同作でドゥマゴ文学賞を最年少受賞。2011年、『きことわ』(新潮社刊)で芥川賞を受賞した。

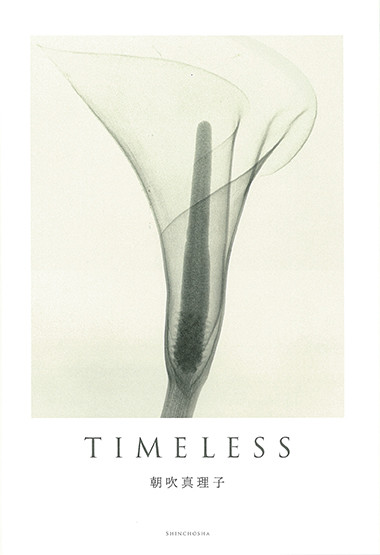

恋愛感情も性関係もないまま結婚をした、うみとアミ。高校時代の教室、広島への修学旅行、ともに歩く六本木、そこに重なる400年前の土地の記憶、幾層ものたゆたう時間――。ぎこちない「交配」を経てうみは妊娠、やがてアミは姿を消す。2035年、父を知らぬまま17歳になった息子のアオは、旅先の奈良で、桜を見ていた……待望の芥川賞受賞第一作。透明感溢れる装丁は、朝吹真理子さんもお気に入りだそう。

interview et texte : HARUMI TAKI