『春のこわいもの』 エスカレートする怖ろしい独白。

Culture 2023.01.05

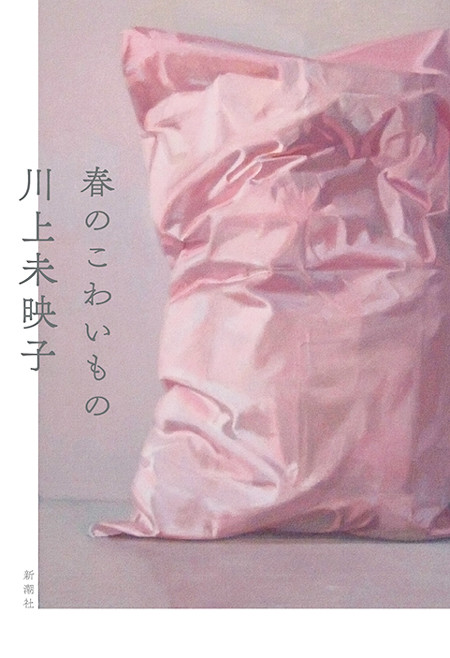

『春のこわいもの』

『春のこわいもの』というタイトルを見て、まず連想したのは花粉である。毎年春になるたびに花粉症の友人たちから、こわいという声を聞くからだ。2011年の春だったら、こわいのは放射能だったかもしれない。でも、本作の背景はおそらく2020年の春。ということは、いちばんこわいものはウイルスだろう。花粉と放射能とウイルスには共通点がある。どれも目に見えないということだ。ただ、作中にコロナという言葉は一度も出てこない。一貫して感染症とだけ記されている。つまり、どんな種類のウイルスであるかは問題ではなく、『春のこわいもの』とは、我々の心理に影響を与える、目に見えない何かのことではないだろうか。

年齢も性別も立場も異なる本作の主人公たちの中に、実際に感染症にかかった人はいない。ものすごく怖れている人もいない。にも拘わらず、全員がそれ以前とはどこかが変わってしまっているようだ。『春のこわいもの』によって、我々のほぼ全員がマスクをつけることを余儀なくされた。これは目に見える変化である。だが、目に見えない影響として、それまでは心の奥に眠っていた何かが浮上してきたのではないか。

もし仮にいま、彼女が顔をあげて僕が勃起していることに気がついたとして、いったい何がまずいのか。(「ブルー・インク」)

ネコさん、わかった? あなたの娘より、わたしの母の娘のほうがすごいんだよ。わたしの母の娘のほうが、すごいの。わかりましたか!(「娘について」)

主人公たちのエスカレートする独白が怖ろしい。もうやめて、と思いつつ、文字を追う目が止まらない。それは或る日突然、人々の顔ではなく心の奥が映る鏡を見せられた時の衝撃に近いのかもしれない。

1962年札幌市生まれ。85年より短歌の創作を始める。代表作に『シンジケート』(講談社)、『短歌の友人』(河出書房新社刊)、『鳥肌が』(PHP研究所刊)、『水中翼船炎上中』(講談社刊)など。

*「フィガロジャポン」2022年6月号より抜粋

text : Hiroshi Homura