『掃除婦のための手引き書』著者の「彼女」に会える短編集。

Culture 2023.01.07

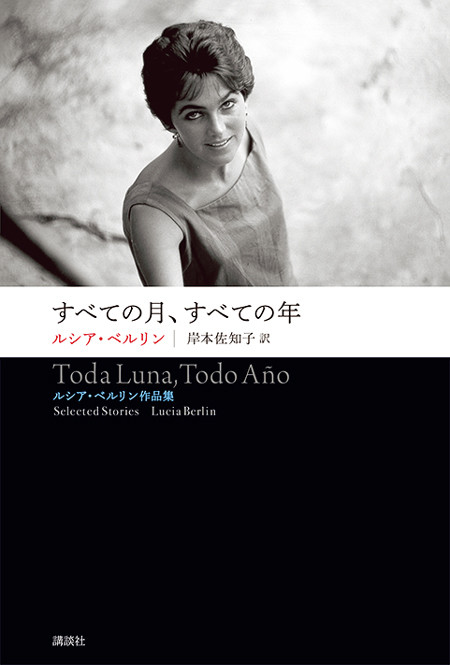

『すべての月、すべての年』

また彼女に会える、あのおなじみの、それでいて新しい彼女に。本書を手にしたとき、私がいちばんはじめに思ったのはそれだった。

2019年刊行の同じ著者・訳者による『掃除婦のための手引き書』(講談社刊)はたくさんの読者にとって衝撃だったが、私にとってもそうだった。そこに収められた24篇で描かれている女性たち、おどおどした少女や掃除婦や看護師や教師やアル中のシングルマザーは明らかに、みんな同じ人物だったから。訳者のあとがきで、著者はあまりにも起伏の多い人生を送ったこと、作品の多くは実人生から材をとっていることを知った。さらに、底本となった短篇集には、まだあと19篇が残されているという。読者の誰もが、一刻も早く残りの短篇を読みたいと願っただろう。それを叶えてくれるのが本書だ。

期待したとおり、どの短篇にも「彼女」がいて、「彼女」が見るものを私たちも見る。中絶を待つ20人もの女たち、赤ん坊、病人に怪我人に年寄りたち。アメリカとメキシコのいくつかの街、救急救命室、砂漠の真ん中のリハビリ施設、そして海の中。少し意外なのは、視点の操作によって「彼女」を別の登場人物の目から眺めるチャンスが多いことだ。それによって「彼女」はやっぱり特別な人でありながらも、やがてたくさんの人たちの中に埋もれて消えていく一人でしかないことがどうしようもなく理解できてしまう。切なくてたまらないのに、文章は軽やかに乾いている。目が文字を追っているだけなのに、まるで体ごと一文から次の一文へと飛んでいるみたいな読み心地だ。

書かれなければ失われてそれきりだった、ということをルシア・ベルリンの小説は強く感じさせる。美しいことも悲惨なことも、ただ消えるのに任せることができなくて書かれたのだと。だから私はこれらの短篇の中の無数の一瞬に、愛情を抱かずにはいられない。

2006年『いやしい鳥』(河出文庫刊)で第103回文學界新人賞を受賞。13年『爪と目』(新潮社刊)で第149回芥川龍之介賞を受賞。ほか『未来の記憶』『私は幽霊を見ない』(ともにKADOKAWA刊)など。

*「フィガロジャポン」2022年7月号より抜粋

text : Kaori Fujino