居場所を守る闘いに善悪はあるのか? 川上未映子の注目作。

Culture 2023.08.17

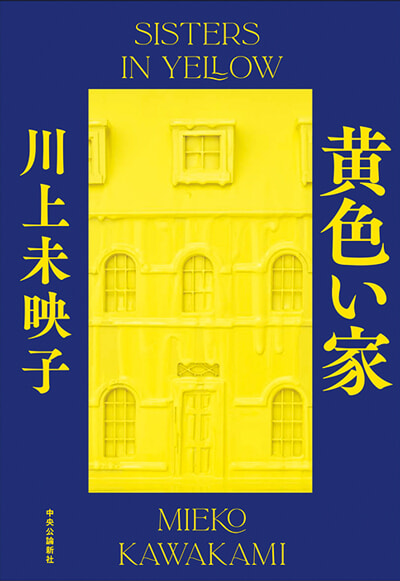

『黄色い家』

貧しい国の子どもたちは、大人になるのが早い。自身も子どもと呼んでいいような年齢で稼ぎ手を担い、家族を養い、時には犯罪にも手を染めて生きる術とする。もはや遠い異国ではなく、日本の話だ。本書の、弾き出された若者やはぐれ者のリアルに圧倒される。

主人公の伊藤花はニュースサイトで、〈吉川黄美子〉の名前を見つけ、20年前の日々を思い出す。ひどい家庭環境に傷ついた花を庇護してくれたのが黄美子だった。黄美子は居抜きで借りたスナック「れもん」を始め、17歳の花もそこで働くようになる。やがて、花は周囲となじめないキャバ嬢の加藤蘭や高校生の玉森桃子と友達になった。時に黄美子の友達で銀座ホステスの琴美も交え、花は初めて安心や幸福に包まれる。それもつかの間。「れもん」という足場をなくし、花は危うい〈シノギ〉へ踏み入るしかなくなっていく。〈わたしは自分で手に入れた、この家を守らなければならない。黄美子さんとわたしの、そしてわたしたちの生活を〉と、花がここまで背負う動機はただひとつ、壁を黄色く塗ったこの家が、なけなしの最善の選択の果てに手に入れた居場所だからだ。

切ないのは、花にとって黄美子という存在の意味が変わる時だ。場違いにお腹は空いてないかと聞いてきた黄美子から〈わたしには、そういうことしかわからない〉と言われた瞬間、花は気づく。支えだったと思っていたのに、変わってしまったのか。否、本当は〈黄美子さんは最初からこうだったのではないか〉、と。色反転したかのように、花に見えていた世界が一変する。〈悪いことなのかもしれないけど、でも、人生として間違ったことをしてるのかって訊かれると、そうじゃないっていう気持ちがどうしてもあって〉という花たちの来し方を、誰も断罪することはできない。必死にサバイブしていた彼女たちのエネルギーを浴びて、私たちはもう傍観者ではいけないという思いだけが、胸の中でこだまする。

書評やインタビューといった文芸やサブカルチャー、女性が抱える悩みなどが主な執筆フィールド。著書に『そろそろ産まなきゃ 出産タイムリミット直前調査』(CCCメディアハウス刊)などがある。

*「フィガロジャポン」2023年5月号より抜粋