今年のテーマはヒューマニティ、『KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭 2025』の見どころを紹介!【前編】

Culture 2025.05.03

「HUMANITY」をテーマに、京都市内各所を会場として5月11日まで開催されている『KYOTOGRAPHIE 2025』。今年で13回目を迎え、春の風物詩として京都に定着してきた国際写真祭の今年、注目したい展示をいくつか紹介したい。

色彩の幻想を白黒に収める、グラシエル・イトゥルビデ

京都市美術館 別館で開催されているのは、メキシコ人フォトグラファーのグラシエラ・イトゥルビデの展示『グラシエラ・イトゥルビデ』Presented by DIOR。彼女が60年に及ぶキャリアで撮影してきたのは、砂漠の民やサポテカ族の女性、「ムシェ」と呼ばれる女装の男性など、メキシコの風土と根強く結びついた人やもの、景色だ。砂漠の民のもとで滞在しながら撮影を続けた写真をはじめ、強い光と鮮やかな色彩を想像させるメキシコだが、彼女はこう語る。「私にとって、色は幻想。私には現実が白黒で見えている」。

世界の色彩を目で受け止めながらも、彼女はおそらく、世界を明暗で捉えているのだろう。コントラストや奥行きなどそれぞれに印象深く構成された作品の数々には、乾いた大地や庭園で捉えた植物や木々の姿であったり、砂漠の豊かな陽光に溶け込もうとするかのようなメイクを顔に施した男女であったり、人の生活の痕跡であったりが写されている。和紙を用いたセノグラフィを特徴とする展示空間には、キャリア初期から近作までも並ぶ。

---fadeinpager---

沖縄愛と人間愛とが重なり合う石川真生の作品

米軍統治下の沖縄で生まれた石川真生が、写真家として注目されることになった事実上のデビュー作『熱き日々 in キャンプハンセン』を発表したのは1982年のこと。米軍兵の写真を撮るために、石川は1975年からコザの黒人専用のバーに勤め始めた。石川はバーで働きながら、カメラのファインダーを覗きながら、あるいは、プリントとして上がってくる写真を見ながら、憎しみや軽蔑を込めることなく彼らと接する。同じ沖縄の土地で、沖縄人として暮らすこととアメリカ兵として暮らすことの違いに目を向けるミクロな視点よりも、人として命を尊ぶマクロな視点が石川の意識において優っているからに違いない。

誉田屋源兵衛 竹院の間を会場とする『石川真生 アカバナ』Presented by SIGMA。会場手前には、1975年から77年にかけて撮影された最初期のシリーズ「赤花--アカバナ」を、会場奥には、昨年に与那国島と石垣島で撮影した「大琉球写真絵巻」の新作を展示する。人を見つめ、愛する一方で、個人を蔑ろにする権力を憎み、抵抗の意志を表明する。その石川の姿勢が浮かび上がってくる展示構成だ。

「暴行を受けた田畑増男さん、84歳」清水早子、73歳、ミサイル基地いらない宮古島住民連絡会事務局 2022年5月19日、陸上自衛隊宮古島駐屯地

---fadeinpager---

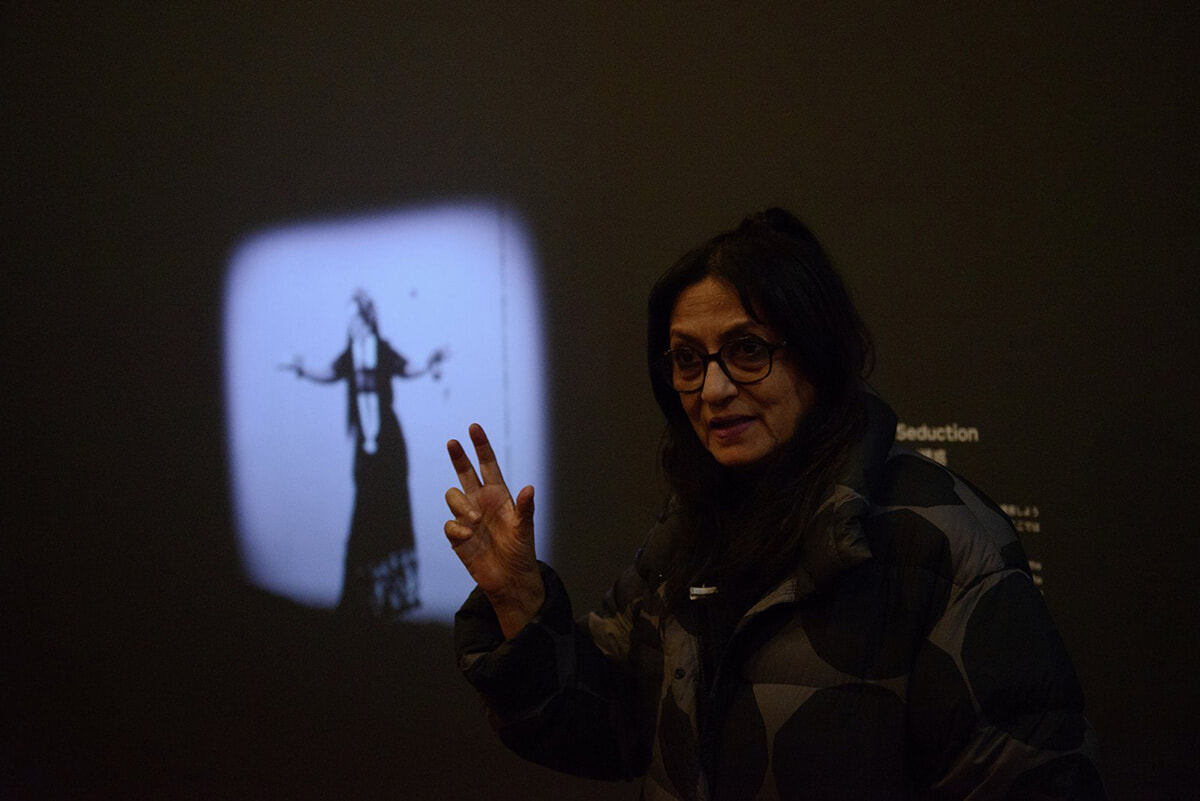

インドの歴史と物語を自演するプシュパマラ・N

1990年代半ばより、さまざまな役柄に自ら扮し、示唆に富んだ物語をつくり上げるフォト・パフォーマンスやステージド・フォトの制作に取り組むインド出身のアーティスト、プシュパマラ・N。主にテーマとしているのが、女性像の構築や国民国家の枠組みであり、その独特な作風も相まって「現代インド美術界で最もエンターテイニングなイコノクラスト」と評されている。『Dressing Up:プシュパマラ・N』Presented by CHANEL Nexus Hallが開催されているのは、京都文化博物館 別館だ。

『ラーマーヤナ』などのインドの古典をモチーフとする作品の数々が展示され、ハイライトとなるのが、近年テート・モダンで展示されて注目を集めた『The Arrival of Vasco da Gama』。ヴェローゾ・サルガドが描いた絵画をもとに、ポルトガルの探検家とインド南西部沿岸にあるカリカットの王の対面を再解釈する。圧倒的に数学が進歩していたインドで、航海学がどの程度ヨーロッパに先んじていたのかなどへの視点も交えると同時に、作品を撮影する際に制作されたセットなども併せて展示され、制作プロセスへの想像を刺激する展示内容となっている。

---fadeinpager---

ファウンドフォトを用いた、表現の可能性を提示するふたりの写真家

バックグラウンドの異なるふたりの写真家が、コンビを組んで行ったプロジェクト型の作品シリーズが、嶋臺(しまだい)ギャラリーを会場とする『リー・シュルマン&オマー・ヴィクター・ディオプ』Supported by agnès b. で展示されている。広告や音楽の分野で受賞歴のある映像作家でアーティストのリー・シュルマンは、2017年にヴィンテージ写真のスライドを無造作に箱買いした。主に1950年代から60年代にかけて撮影された家族写真や、友達同士のグループ写真など、持ち主不明となったファウンドフォトの数々を眺め続け、かつての暮らしが映る窓ともいえるその魅力に心を奪われた。

しかし、一点気になることがあった。多くの画面には共通して、ひとりの不在を感じさせるスペースがある。おそらく、その場で「みんなで写真を撮ろうよ」といって、カメラを手に立ち上がった人物が座っていた席や、立っていたスペースが不自然に空いているのだ。人種差別問題や公民権運動が世間を騒がした当時だからこそ、そのスペースに決して写るはずではなかったひとりの黒人の姿を紛れ込ませることで、人種や階級、歴史的排除への強烈な批判を行ったのがこのシリーズだ。

共同制作を行なったふたりの作品からは、当時の豊かなアメリカの幸福な社会を背景にあり得なかった現実を映し出す方法論を通して、その理想の実現に軽やかに近づこうとする知的な制作プロセスの痕跡が感じられる。歴史批判から大きく展開する写真表現の強い可能性に、心が揺さぶられるに違いない。

開催期間:開催中~5月11日(日)

開催場所:京都市内各所

075-708-7108(KYOTOGRAPHIE事務局)

開館時間、休館日はプログラムにより異なる

Eパスポート料金:一般¥5,800(紙パスポート料金:¥6,000)

※無料会場あり/一部会場は別途要入場料。詳細はホームページまで

https://www.kyotographie.jp

photography & text: Ryohei Nakajima