Culture 連載

Dance & Dancers

ジョン・クランコ、物語バレエの世界!!

~シュツットガルト・バレエ団来日公演に寄せて~

Dance & Dancers

6月の頭は、シュツットガルト・バレエ団、3年ぶりの来日公演を思う存分堪能。物語に重点を置いたバレエ作品の奥深さに触れた。

■主人公たちの感情の変化を豊かに伝えた『じゃじゃ馬馴らし』

『じゃじゃ馬馴らし』は、過去数回の来日公演での評判を耳にしていたこともあり、期待に胸を膨らませ足を運んだが、それを上回る内容だった。例えるならば、ダンサーたちの身体からおしゃべりがテンポよくこぼれて、舞台をいっぱいにしていく感じ。特に、じゃじゃ馬・キャタリーナとペトルーチオのパ・ド・ドゥの変化は面白い。結婚を申し込むペトルーチオをキャタリーナが拒む最初のパ・ド・ドゥは、一見やんちゃで痛快ではあるのだけれど、キャタリーナの硬いぶっきらぼうな動きに、(かわいらしい妹と比較され)世間に対してへそを曲げ頑なに心を閉ざし、本来の自分を硬い殻の中に閉じ込めてしまっているかのようなぎこちなさ、不自然さが表現されているように思えた。本当は寂しかったキャタリーナの心を、ペトルーチオが思いがけない(暴力的な!?)方法で解き放っていくのであるが、最初は取っ組み合いだった二人の関係が、物語の最後、うっとりするような高揚感とやさしさに満ちたパ・ド・ドゥに変化して行くのを見るのは、なんとも心が温まる。最初からすべてが平和で満ち足りた世界を求めることは、高望みであるばかりではなくもしかしたら傲慢なのかも知れない。それなりの対価(調教、という労力や、抵抗、という体力消耗!?)を払い、体得すべきものなのかも。

などと、物語の世界にすっかり引き込まれたのは、この作品が「バレエ」であることを忘れるくらい自然に音楽と振付が調和しているため。賑やかな振付の中にも緻密な音楽性があり、難易度の高いステップが細かく音符に寄り添っている感じ。また、バレエのステップ、パ、を行いながらもあごを前に突き出したり肩を揺らしたり、あるいは腕を振り回したりと言うちょっとだけ"バレエの型から外れたこと"を加えるだけで、身体が今までのバレエにはない言語を持ち始めるのも面白く、それを発見したクランコの人間観察力の鋭さを思わずにはいられない。

振付家ジョン・クランコにとってのバレエのステップとは、ダンサーの身体の芸術性を物語るためにではなく、観客に伝えるべき「何か」のために用いられているのだと、すとんと腑に落ちた。

生まれて初めて王子に同情してしまった。

『白鳥の湖』を見る度いつも"調子に乗るなよ、このばかたれが!""甘ったれるのもいい加減にしようぜ、ぼくちゃん"と、王子に対して悪態をつきたくなる私である。がしかしジョン・クランコ版『白鳥の湖』ではラストシーン、なんと王子が湖で溺死するのである!!朝日が射しはじめた湖面に横たわる王子...どざえもん!! そこで、幕が下りる。

物語のあらすじは、三幕までは一般的なものと変わらない。成人を明日に控えた王子が祝宴を楽しんでいると、母・王妃がやってきて「明日の祝祭の舞踏会でおきさきをお選びなさい」と言い渡す。さらば青春の日々よ、と憂鬱な気持ちに沈む王子は夕暮れに誘われるようにして訪れた森で白鳥に姿を変えられた姫に出会い永遠の愛を誓う。が、翌日の祝宴の舞踏会で王子は、白鳥の姫にそっくりの黒いドレスに身を包んだ謎の姫に結婚を申し込んでしまう―。

結末には、いくつかパターンがある。

王子に裏切られた姫が湖のほとりで悲しんでいると、自らの過ちに気づいた王子がそこへ現れる。ここまではだいたい同じ。

よくあるのは、悪魔ロットバルトと闘うも二人とも残念ながら力及ばず、死んでしまうのであるが、天国で結ばれましたとさ、というもの。(苦し紛れ!?)のハッピーエンドに、客席はほっとする。 王子(あるいは王子と姫)は悪魔を倒し、晴れて人間の姿に戻った姫と王子はめでたく結ばれました、という完全ハッピーエンドも。こちらはファンタジー度が高いですね。

そしてこの"約束を守れなかった王子は悪魔によって殺され、姫は自分に永遠の愛を誓ってくれる男性との次なる出会いを待つ日々へと戻るのでした"という悲劇バージョンは、チャイコフスキーが生まれて初めてバレエのための全幕ものをこの世に送り出した初演バージョンに同じ。しかし記念すべきこの『白鳥の湖』初演版の評判はぼろぼろ、ゆえに作品の再演はしばらくの間凍結されざるを得なかった、という残念なエピソードのおまけつきとなったのである。

シュツットガルト・バレエ団、ジョン・クランコ版『白鳥の湖』は"伝統的演出に基づく"とあるように、初演の悲劇バージョンにのっとったものである。

さらに、クランコ版では、第一幕と第三幕の演出・構成が個性的だ。

第一幕は、成人式を控えた王子が城下で仲間たちと浮かれ騒いでいる、というシーン。その筋書きは変わらないのだが、クランコ版は音楽のチョイスが他のバージョンと著しく異なる。一般的には明るく浮足立つようなワルツやマズルカなどで構成されるこの場面だが、クランコ版では(チャイコフスキーの白鳥の湖組曲の中から)東欧風の少し哀愁を帯びた曲をピックアップして構成している。他のバージョンでは"黒鳥のバリエーション"で使われるあの曲も、この場面で使われる。

第三幕は、王子の成人の祝宴舞踏会。一般的には花嫁候補たちがいて踊り、それから各国からのゲストということでスペイン、ロシア、ポーランド、ナポリなどの踊りが繰り広げられるのであるが、クランコ版ではその"各国"の踊りがそのまま、花嫁候補の踊りという展開となっている。そしてそれぞれの振付も音楽に合わせているだけでなく、姫それぞれの"キャラクター性"を主張しているように見えるのだ。たとえば、自信たっぷりスペインの姫、素朴で誠実そうなポーランドの姫、愛らしく活発なナポリの姫、秘めた情熱を持つロシアの姫...といった風に(私には、そう見えた)。

つまり。

一幕は、王子が育った国や背景、つまり彼の出自を、音楽と踊りで表現している。さらに細かいことを言えば、この場面で王妃が花嫁候補たちの肖像画を携えて王子の前に現れるのも、いい。物語のリアリティが際立ってくる。

三幕の花嫁候補と民族舞踊のセットというのも同様。花嫁候補とゲストの民族舞踊が別々にあることで祝宴の華やかさが強調されるという考え方もあるとは思うが、民族舞踊を花嫁候補とセットにし、踊りを花嫁候補たちのプレゼンテーションとして披露することで話の筋がすっきりと一本の線でつながり、ストーリーが際立って感じられるからだ。

そーだよねっ!!

と思わず嘆息してしまったのが、黒鳥オディールの登場シーンだった。

各国から到着した花嫁たちが順次祝宴会場に入り挨拶を終え、さて、というその時。間髪入れずにジャンジャン、ジャジャーッジャジャジャーッジャ、ジャンジャン...ピーラリラリラーリラーリ~、オディール登場のあの不穏なメロディ!!

花嫁候補たちが歩く階段からではなく、突然ロットバルトのマントの下からオディールが現れるという展開、"こんなのイイわけない!!"と胸中をざわつかせながらもなぜか魅かれてしまい、泥沼にはまってしまう危ない恋の予感...なのである。王子の表情も、幸福感の予感ではなく、抑えきれない不安をを感じながらもどうしようもなく目が離せない、といった風だ。そして抗えない運命の力に導かれ、王子は転がるようにオディールの手中に収まっていく! だというのに、王子を騙し自分との結婚を誓わせたオディールは、一般的なバージョンで見せるあの小気味よい高笑いをすることもなく、あっけなく姿を消してしまう。残る悪魔が、自分の勝利を主張し王子をあざ笑う。

クランコ版『白鳥の湖』は、白鳥ではなく王子が主役である。観ていても、どうも白鳥にではなく王子に感情移入してしまうのもそのためなのだろう。

クランコ版『白鳥の湖』で描かれている白鳥は特別に思慮深いわけでも愛情深いわけでもなくただひたすら、王子と言う"希望"にすがりついているように見える。だから、多くの『白鳥の湖』ファンは、このクランコ版に違和感を覚え意義を唱えるのだと思う。

でも、一幕の町娘たちのパ・ド・サンクの若々しく軽快なステップからは、王子が手放さなくてはならない青春の日々の楽しさが伝わってきたし、二幕の群舞の構成・動きの美しさについては、目を見張るものがあった。

■芸術家は、精神の冒険家。

この『白鳥の湖』が創られたのは、1963年のこと。原典版からは大幅な改訂が加えられ、様式美の極みとしてクラシックバレエの頂点にあったこの作品に対して、ジョン・クランコはあえて、原典版に立ち戻り再構築を行うという、挑戦をしたのだ。その理由は、チャイコフスキーの音楽だったという。音楽を聴く限り、この物語がハッピーエンドだとは思えない、と。

『白鳥の湖』に関しては、他にもいくつも改訂版が存在する。 多くの芸術家をそうした挑戦へと駆り立てるのは、普遍の名作だからこそ。そしてこの原典版が誕生した19世紀末から130余年を経た今、そうした多彩なバージョンを見比べ味わうことができるのは、何という贅沢、幸せであることだろう。

現在、バレエは実に幅広い人たちが鑑賞する。

例えば長年劇場に足を運んできたキャリアを持つ人たちの中には、"自分の信じる白鳥の在り方"を見たがる人がいるだろう。バレエを趣味で踊る人も増えている今なら、イメージの中の自分が主役と共に舞台に立つこともあるだろう、しかしそういう場合は特にストーリーより踊りそのものに気持ちが集中する。そして、劇場に足を運んだら必ず満たされた気持ちで帰路に尽きたい人もいる。そういう人にとって救いようのない悲劇は、ある種のショックをもたらすかもしれない。

人は、自分が見たいものを、観たいのだと思う。でも、芸術は、誰にでも優しいわけじゃない。なぜなら、芸術家と言うのは精神の冒険家でもあるからだ。

フリーデマン・フォーゲル、エヴァン・マッキー、アリシア・アマトリアン...演劇的バレエを巧みに演じた主役たちの魅力についても触れたいところだけれど、今回はクランコの世界に、敬意を表して。

最後に。

私にとってこの作品は、今まで見た同タイトルの作品の中で一番"大人の"『白鳥の湖』、だった。...ある人にそう言ったら「あなた随分リアリストね」と言われたけれど。

4

■主人公たちの感情の変化を豊かに伝えた『じゃじゃ馬馴らし』

『じゃじゃ馬馴らし』は、過去数回の来日公演での評判を耳にしていたこともあり、期待に胸を膨らませ足を運んだが、それを上回る内容だった。例えるならば、ダンサーたちの身体からおしゃべりがテンポよくこぼれて、舞台をいっぱいにしていく感じ。特に、じゃじゃ馬・キャタリーナとペトルーチオのパ・ド・ドゥの変化は面白い。結婚を申し込むペトルーチオをキャタリーナが拒む最初のパ・ド・ドゥは、一見やんちゃで痛快ではあるのだけれど、キャタリーナの硬いぶっきらぼうな動きに、(かわいらしい妹と比較され)世間に対してへそを曲げ頑なに心を閉ざし、本来の自分を硬い殻の中に閉じ込めてしまっているかのようなぎこちなさ、不自然さが表現されているように思えた。本当は寂しかったキャタリーナの心を、ペトルーチオが思いがけない(暴力的な!?)方法で解き放っていくのであるが、最初は取っ組み合いだった二人の関係が、物語の最後、うっとりするような高揚感とやさしさに満ちたパ・ド・ドゥに変化して行くのを見るのは、なんとも心が温まる。最初からすべてが平和で満ち足りた世界を求めることは、高望みであるばかりではなくもしかしたら傲慢なのかも知れない。それなりの対価(調教、という労力や、抵抗、という体力消耗!?)を払い、体得すべきものなのかも。

などと、物語の世界にすっかり引き込まれたのは、この作品が「バレエ」であることを忘れるくらい自然に音楽と振付が調和しているため。賑やかな振付の中にも緻密な音楽性があり、難易度の高いステップが細かく音符に寄り添っている感じ。また、バレエのステップ、パ、を行いながらもあごを前に突き出したり肩を揺らしたり、あるいは腕を振り回したりと言うちょっとだけ"バレエの型から外れたこと"を加えるだけで、身体が今までのバレエにはない言語を持ち始めるのも面白く、それを発見したクランコの人間観察力の鋭さを思わずにはいられない。

振付家ジョン・クランコにとってのバレエのステップとは、ダンサーの身体の芸術性を物語るためにではなく、観客に伝えるべき「何か」のために用いられているのだと、すとんと腑に落ちた。

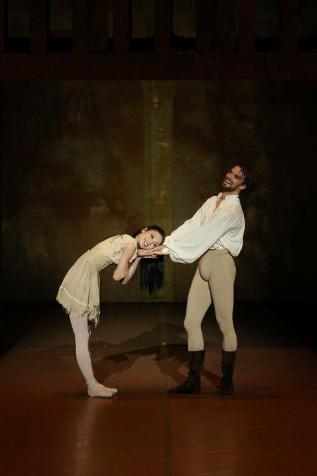

『じゃじゃ馬馴らし』 ジェイソン・レイリーのペトルーチオは茶目っ気たっぷり。確かなテクニックと力強さが、一見乱暴に見えて実は信頼できる男であることを印象付ける。マリア・アイシュバルトのキャタリーナは、やんちゃないたずら娘と言った感じで、暴れん坊ながらも愛らしいキャラクターだった。Photo:Kiyonori Hasegawa

『じゃじゃ馬馴らし』 ジェイソン・レイリーのペトルーチオは茶目っ気たっぷり。確かなテクニックと力強さが、一見乱暴に見えて実は信頼できる男であることを印象付ける。マリア・アイシュバルトのキャタリーナは、やんちゃないたずら娘と言った感じで、暴れん坊ながらも愛らしいキャラクターだった。Photo:Kiyonori Hasegawa

生まれて初めて王子に同情してしまった。

『白鳥の湖』を見る度いつも"調子に乗るなよ、このばかたれが!""甘ったれるのもいい加減にしようぜ、ぼくちゃん"と、王子に対して悪態をつきたくなる私である。がしかしジョン・クランコ版『白鳥の湖』ではラストシーン、なんと王子が湖で溺死するのである!!朝日が射しはじめた湖面に横たわる王子...どざえもん!! そこで、幕が下りる。

物語のあらすじは、三幕までは一般的なものと変わらない。成人を明日に控えた王子が祝宴を楽しんでいると、母・王妃がやってきて「明日の祝祭の舞踏会でおきさきをお選びなさい」と言い渡す。さらば青春の日々よ、と憂鬱な気持ちに沈む王子は夕暮れに誘われるようにして訪れた森で白鳥に姿を変えられた姫に出会い永遠の愛を誓う。が、翌日の祝宴の舞踏会で王子は、白鳥の姫にそっくりの黒いドレスに身を包んだ謎の姫に結婚を申し込んでしまう―。

結末には、いくつかパターンがある。

王子に裏切られた姫が湖のほとりで悲しんでいると、自らの過ちに気づいた王子がそこへ現れる。ここまではだいたい同じ。

よくあるのは、悪魔ロットバルトと闘うも二人とも残念ながら力及ばず、死んでしまうのであるが、天国で結ばれましたとさ、というもの。(苦し紛れ!?)のハッピーエンドに、客席はほっとする。 王子(あるいは王子と姫)は悪魔を倒し、晴れて人間の姿に戻った姫と王子はめでたく結ばれました、という完全ハッピーエンドも。こちらはファンタジー度が高いですね。

そしてこの"約束を守れなかった王子は悪魔によって殺され、姫は自分に永遠の愛を誓ってくれる男性との次なる出会いを待つ日々へと戻るのでした"という悲劇バージョンは、チャイコフスキーが生まれて初めてバレエのための全幕ものをこの世に送り出した初演バージョンに同じ。しかし記念すべきこの『白鳥の湖』初演版の評判はぼろぼろ、ゆえに作品の再演はしばらくの間凍結されざるを得なかった、という残念なエピソードのおまけつきとなったのである。

シュツットガルト・バレエ団、ジョン・クランコ版『白鳥の湖』は"伝統的演出に基づく"とあるように、初演の悲劇バージョンにのっとったものである。

『白鳥の湖』 1幕の祝宴のシーン。5人の町娘と王子のダンスは、軽快なステップと構成に見ていて心踊らされる。王子が手放さなければならない、若く幼く陽気な日々が、巧みに表現されている。Photo:Kiyonori Hasegawa

『白鳥の湖』 1幕の祝宴のシーン。5人の町娘と王子のダンスは、軽快なステップと構成に見ていて心踊らされる。王子が手放さなければならない、若く幼く陽気な日々が、巧みに表現されている。Photo:Kiyonori Hasegawa

さらに、クランコ版では、第一幕と第三幕の演出・構成が個性的だ。

第一幕は、成人式を控えた王子が城下で仲間たちと浮かれ騒いでいる、というシーン。その筋書きは変わらないのだが、クランコ版は音楽のチョイスが他のバージョンと著しく異なる。一般的には明るく浮足立つようなワルツやマズルカなどで構成されるこの場面だが、クランコ版では(チャイコフスキーの白鳥の湖組曲の中から)東欧風の少し哀愁を帯びた曲をピックアップして構成している。他のバージョンでは"黒鳥のバリエーション"で使われるあの曲も、この場面で使われる。

第三幕は、王子の成人の祝宴舞踏会。一般的には花嫁候補たちがいて踊り、それから各国からのゲストということでスペイン、ロシア、ポーランド、ナポリなどの踊りが繰り広げられるのであるが、クランコ版ではその"各国"の踊りがそのまま、花嫁候補の踊りという展開となっている。そしてそれぞれの振付も音楽に合わせているだけでなく、姫それぞれの"キャラクター性"を主張しているように見えるのだ。たとえば、自信たっぷりスペインの姫、素朴で誠実そうなポーランドの姫、愛らしく活発なナポリの姫、秘めた情熱を持つロシアの姫...といった風に(私には、そう見えた)。

つまり。

一幕は、王子が育った国や背景、つまり彼の出自を、音楽と踊りで表現している。さらに細かいことを言えば、この場面で王妃が花嫁候補たちの肖像画を携えて王子の前に現れるのも、いい。物語のリアリティが際立ってくる。

三幕の花嫁候補と民族舞踊のセットというのも同様。花嫁候補とゲストの民族舞踊が別々にあることで祝宴の華やかさが強調されるという考え方もあるとは思うが、民族舞踊を花嫁候補とセットにし、踊りを花嫁候補たちのプレゼンテーションとして披露することで話の筋がすっきりと一本の線でつながり、ストーリーが際立って感じられるからだ。

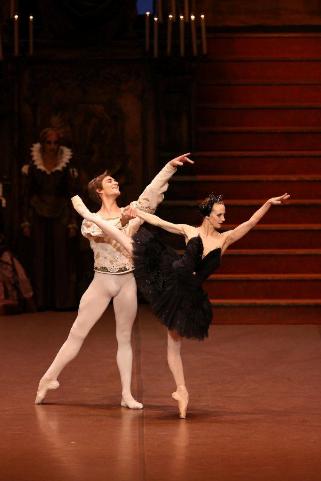

『白鳥の湖』 3幕のパ・ド・ドゥより。フリーデマン・フォーゲルは舞台に出た瞬間から王子のオーラ全開。テクニックのキレ、パートナーを美しく見せるサポートともに前回の来日よりさらに成長していることを実感。よく切れるよハサミを思わせる、ジュテ・アントルラッセが今も脳裏に焼き付いている。相手役のアリシア・アマトリアンの白鳥は、情感にあふれ、特に上半身とポール・ド・ブラの豊かな表現が目を引いた。さすが、演劇バレエ! Photo:Kiyonori Hasegawa

『白鳥の湖』 3幕のパ・ド・ドゥより。フリーデマン・フォーゲルは舞台に出た瞬間から王子のオーラ全開。テクニックのキレ、パートナーを美しく見せるサポートともに前回の来日よりさらに成長していることを実感。よく切れるよハサミを思わせる、ジュテ・アントルラッセが今も脳裏に焼き付いている。相手役のアリシア・アマトリアンの白鳥は、情感にあふれ、特に上半身とポール・ド・ブラの豊かな表現が目を引いた。さすが、演劇バレエ! Photo:Kiyonori Hasegawa

Photo:Kiyonori Hasegawa

Photo:Kiyonori Hasegawa

そーだよねっ!!

と思わず嘆息してしまったのが、黒鳥オディールの登場シーンだった。

各国から到着した花嫁たちが順次祝宴会場に入り挨拶を終え、さて、というその時。間髪入れずにジャンジャン、ジャジャーッジャジャジャーッジャ、ジャンジャン...ピーラリラリラーリラーリ~、オディール登場のあの不穏なメロディ!!

花嫁候補たちが歩く階段からではなく、突然ロットバルトのマントの下からオディールが現れるという展開、"こんなのイイわけない!!"と胸中をざわつかせながらもなぜか魅かれてしまい、泥沼にはまってしまう危ない恋の予感...なのである。王子の表情も、幸福感の予感ではなく、抑えきれない不安をを感じながらもどうしようもなく目が離せない、といった風だ。そして抗えない運命の力に導かれ、王子は転がるようにオディールの手中に収まっていく! だというのに、王子を騙し自分との結婚を誓わせたオディールは、一般的なバージョンで見せるあの小気味よい高笑いをすることもなく、あっけなく姿を消してしまう。残る悪魔が、自分の勝利を主張し王子をあざ笑う。

クランコ版『白鳥の湖』は、白鳥ではなく王子が主役である。観ていても、どうも白鳥にではなく王子に感情移入してしまうのもそのためなのだろう。

クランコ版『白鳥の湖』で描かれている白鳥は特別に思慮深いわけでも愛情深いわけでもなくただひたすら、王子と言う"希望"にすがりついているように見える。だから、多くの『白鳥の湖』ファンは、このクランコ版に違和感を覚え意義を唱えるのだと思う。

でも、一幕の町娘たちのパ・ド・サンクの若々しく軽快なステップからは、王子が手放さなくてはならない青春の日々の楽しさが伝わってきたし、二幕の群舞の構成・動きの美しさについては、目を見張るものがあった。

■芸術家は、精神の冒険家。

この『白鳥の湖』が創られたのは、1963年のこと。原典版からは大幅な改訂が加えられ、様式美の極みとしてクラシックバレエの頂点にあったこの作品に対して、ジョン・クランコはあえて、原典版に立ち戻り再構築を行うという、挑戦をしたのだ。その理由は、チャイコフスキーの音楽だったという。音楽を聴く限り、この物語がハッピーエンドだとは思えない、と。

『白鳥の湖』に関しては、他にもいくつも改訂版が存在する。 多くの芸術家をそうした挑戦へと駆り立てるのは、普遍の名作だからこそ。そしてこの原典版が誕生した19世紀末から130余年を経た今、そうした多彩なバージョンを見比べ味わうことができるのは、何という贅沢、幸せであることだろう。

現在、バレエは実に幅広い人たちが鑑賞する。

例えば長年劇場に足を運んできたキャリアを持つ人たちの中には、"自分の信じる白鳥の在り方"を見たがる人がいるだろう。バレエを趣味で踊る人も増えている今なら、イメージの中の自分が主役と共に舞台に立つこともあるだろう、しかしそういう場合は特にストーリーより踊りそのものに気持ちが集中する。そして、劇場に足を運んだら必ず満たされた気持ちで帰路に尽きたい人もいる。そういう人にとって救いようのない悲劇は、ある種のショックをもたらすかもしれない。

人は、自分が見たいものを、観たいのだと思う。でも、芸術は、誰にでも優しいわけじゃない。なぜなら、芸術家と言うのは精神の冒険家でもあるからだ。

フリーデマン・フォーゲル、エヴァン・マッキー、アリシア・アマトリアン...演劇的バレエを巧みに演じた主役たちの魅力についても触れたいところだけれど、今回はクランコの世界に、敬意を表して。

最後に。

私にとってこの作品は、今まで見た同タイトルの作品の中で一番"大人の"『白鳥の湖』、だった。...ある人にそう言ったら「あなた随分リアリストね」と言われたけれど。

『白鳥の湖』4幕より。守れなかった誓いは、無残にも裁きを受けることに...。悲劇の終末。 Photo:Kiyonori Hasegawa

『白鳥の湖』4幕より。守れなかった誓いは、無残にも裁きを受けることに...。悲劇の終末。 Photo:Kiyonori Hasegawa

●シュツットガルト・バレエ団 2012公演

6月1日~6日 東京文化会館

6月9日 兵庫県立芸術文化センター KOBELCO

6月10日 びわ湖ホール

http://www.nbs.or.jp/stages/1206_stuttgart/index.html

6月1日~6日 東京文化会館

6月9日 兵庫県立芸術文化センター KOBELCO

6月10日 びわ湖ホール

http://www.nbs.or.jp/stages/1206_stuttgart/index.html

BRAND SPECIAL

Ranking