マルタン・マルジェラは世界をどう変えたのか? 謎多きデザイナー自身が語るドキュメンタリー。

Fashion 2021.09.06

文・高橋一史(ファッションエディター)

ずっと答えを知りたかったことがある。それは近代ファッション史における最重要デザイナーとされるマルタン・マルジェラが、社会にもたらしたものは何かという疑問だ。

女性の身体からコルセットを取り払ったポール・ポワレ、人造宝石を身につけメンズ風パンツを穿き女性の自由な生き方を示したガブリエル・シャネル、高級既製服(プレタポルテ)のジャンルをつくったイヴ・サンローラン、街の人々を黒1色に染め上げた川久保玲、男性のあらゆるワードローブをタイトフィットに変えたエディ・スリマンらは、その社会的功績が明白だ。その目線で考えるなら、マルタン・マルジェラは我々にとってどんな存在なのだろうか?

頭の曇りに晴れ間が差し込んだのは、2017年公開の映画『マルジェラと私たち』のワンシーンを見た時だった。同ドキュメンタリーは顔すら明かされないまま2009年に20年間の活動を経て引退した、マルタンの関係者たちの証言集だ。登場する「ブティック・ジャナ」オーナーが語った、以下のブランド初期の話が興味深かった。「(当時の)何百人もの人生をマルタンが変えた。自分は目立たず不細工と感じてた女性たちが、独創的で異彩を放つ服を着ると自信を持てた」。

マルタンがついに出演を承諾した新作映画『マルジェラが語る“マルタン・マルジェラ”』では、ファッションショーのモデルに素人を好んだことを当人が解説している。デザイナーが創り上げた世界が女性の美の基準を変革したなら、まさしく社会におけるエポックメイキングな事象である。マルタン・マルジェラの服が漂わせたのは、“色気”でなく“知性”。創造性を喜ぶ心、アートを解するセンス、哲学のある人生。マルタンは庶民が着ていた古着さえクリエイションの一部にして、服をバラバラに分解し縫い合わせた。ラグジュアリーな素材、整った顔と体型を最上とする貴族的なモード界の常識は、このデザイナーには通用しなかった。

---fadeinpager---

芸術家や研究者を思わせる、マルジェラの目線。

顔は明かされず、声のみで自身の過去を語るマルタン・マルジェラ。

映画内では彼が実に素直に、生い立ち、影響を受けたファッション、各コレクションの着想、ブランドのシンボルの誕生秘話、会社運営のための身売り、活動する苦悩まで言葉にしている。沈黙を貫いたマルタンがこれほど丁寧に事実を明かすとは、映画を観た誰もが驚くはずだ。ここで詳しく述べるとネタバレになるので、ぜひご自身の目と耳でお確かめいただきたい。

ひとつだけ日本人の興味を引くエピソードを明かそう。1988年のデビューショーに登場してブランドの象徴になった「タビ」ブーツのヒントになったのが、来日した東京で目にした労働者の地下足袋ということ。マルタンは実際に目にした光景、しかもファッションと無関係な男たちからアイデアを広げた。本や写真で知った観念的なものでなく体感から生まれたブーツだからこそ、人々に支持されるリアリティに結びついたのだろう。

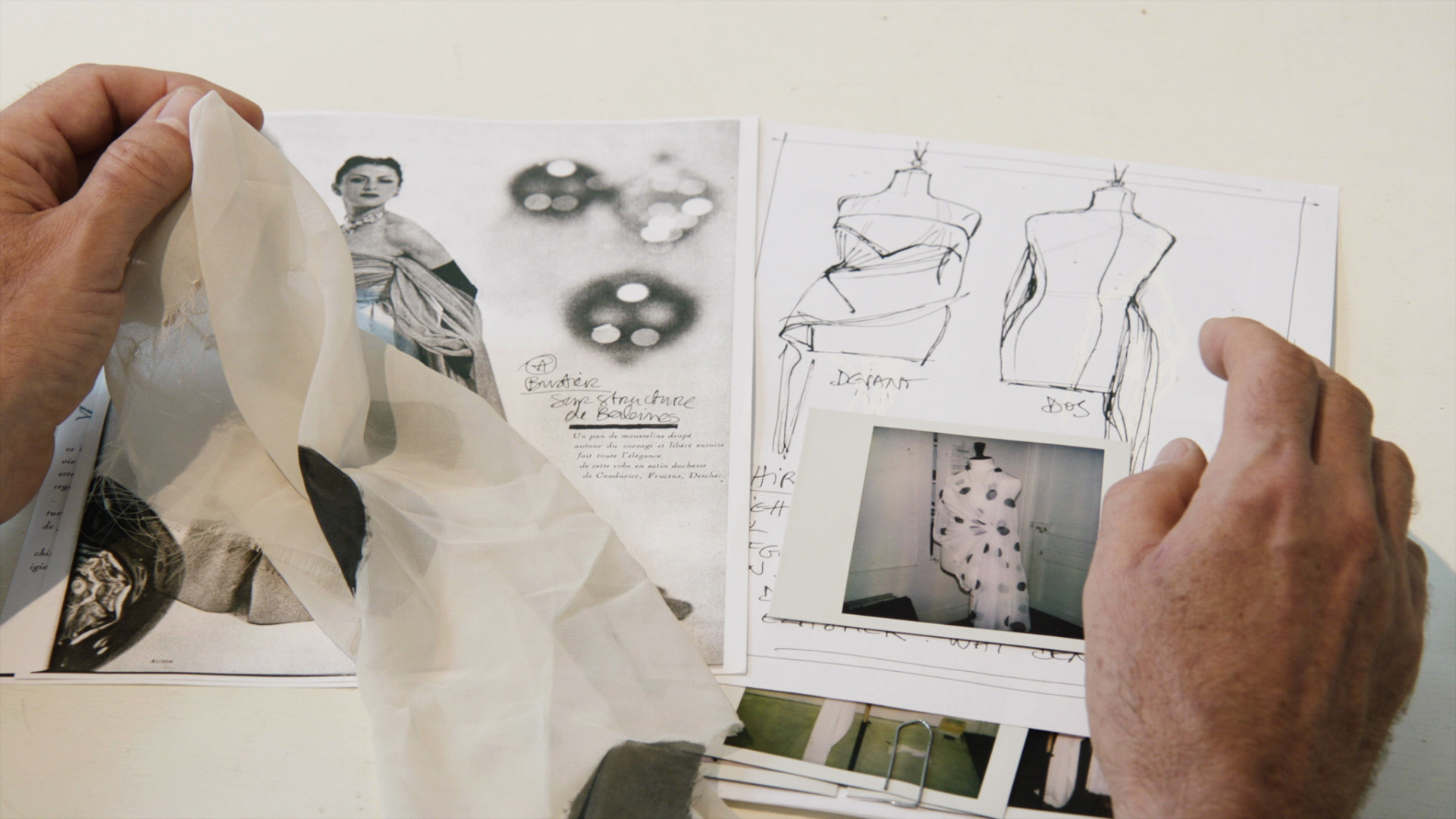

マルタンは机に置いた手や、高い棚に伸ばす腕だけの映像で登場する。顔や身体は判明しなくても、その動きと声があるだけで体温が伝わってくる。彼の頭のなかを覗くような映像も次々に挿入され、鑑賞者の理解を深める。これほどの材料を探し出した映画監督ライナー・ホルツェマーの手腕と努力も多いに称賛されるべきだ。

観終わって強く感じたのは、「マルタンは幼少期からファッションに夢中だった芸術家、または研究者」という思い。当人は自身を“ファッションデザイナー”と呼ぶが、衣服の本質を探求する姿勢は研究者に近く、その断片をコラージュする表現は芸術家そのもの。この映画は1980年代~2000年代の時系列に沿って進み、誰もがスムーズに鑑賞しやすい構成だ。著名なジャーナリストらによる解説も多く、客観的な目線もしっかり組み込まれている。

西洋のファッションシステムに迎合せず孤高の道を歩んだ類まれなデザイナーの全貌を知るのに、期待以上の収穫が得られること間違いなしの傑作ドキュメンタリーだ。

●監督・脚本・撮影/ライナー・ホルツェマー

●2019年、ドイツ・ベルギー映画、93分

●配給/アップリンク

●9月17日(金)より、ホワイトシネクイント、ヒューマントラストシネマ有楽町、シネマカリテ、アップリンク吉祥寺ほか全国にて順次公開

www.uplink.co.jp/margiela

© 2019 Reiner Holzemer Film – RTBF – Aminata Productions

text: Kazushi Takahashi