Van Cleef & Arpels 独自の美学を貫き唯一無二の作品を残したアーティスト、ダニエル・ブラッシュの展覧会が日本初開催。

Jewelry 2024.02.15

文:小松優美 写真:前田直子

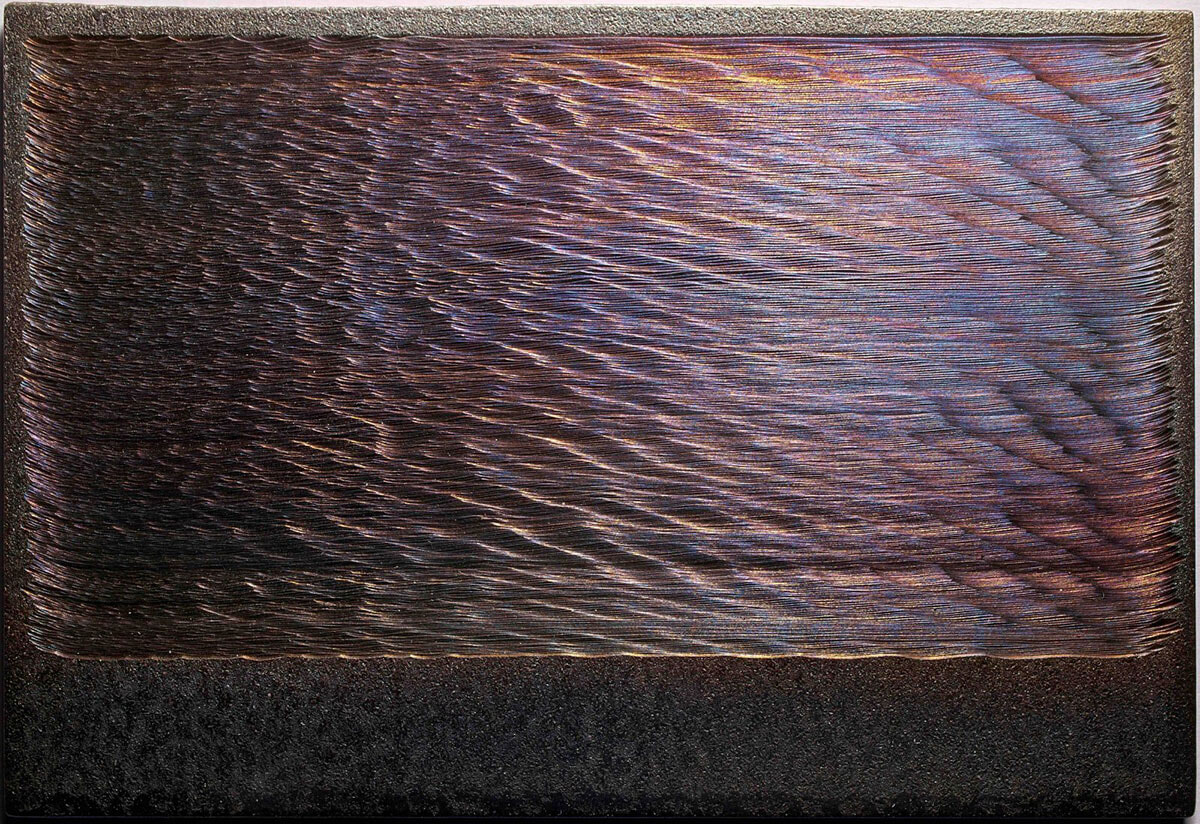

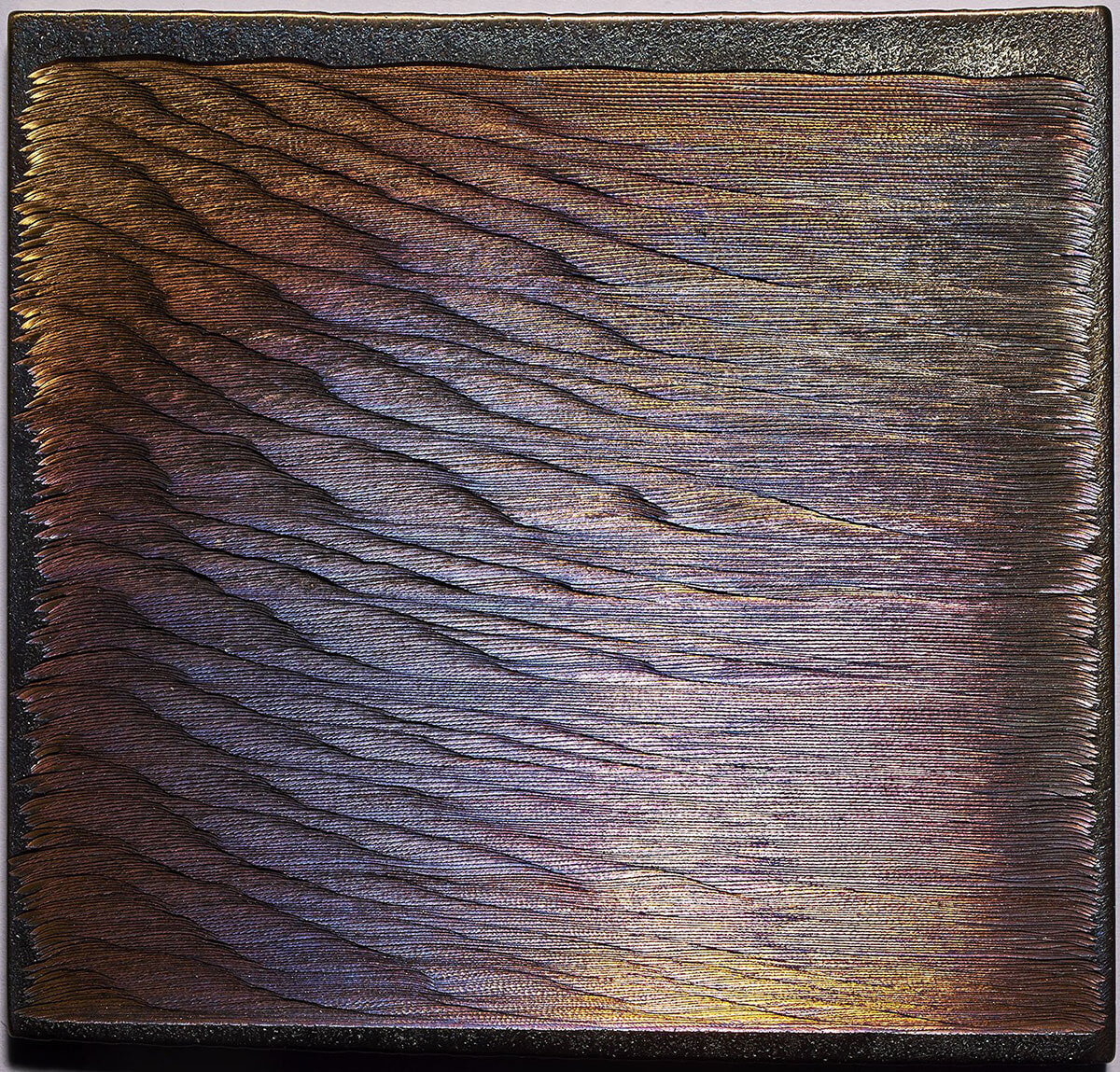

ダニエル・ブラッシュが印象派のクロード・モネの絵画にインスピレーションを得て制作した『Thinking about Monet』の連作のひとつ。 photo: Takaaki Matsumoto

ダニエル・ブラッシュ。その名に覚えがある人は日本でどれだけいるだろうか? 1970年代以降、ワシントンDC、そしてニューヨークを拠点に、自身のアトリエに籠り、独学で学んだ技術の研鑽と思考の探究を重ね、抽象画や金属を用いた彫刻などを制作してきたアメリカ人アーティストだ。

パリとニューヨークで個展が開催され再注目を浴びる中で、2022年に惜しまれつつもこの世を去ったが、彼の貴重な作品を一堂に集めた展覧会『ダニエル・ブラッシュ展 ― モネをめぐる金工芸』が東京・六本木で開催中だ。

伝統的なアートの枠組みに収まらない、唯一無二となる作品を生み出してきたブラッシュだが、彼はどのように作品に向き合い、どんな生涯を過ごしたのか? 生前過ごしたアトリエに訪問し、遺族に話を訊いた。

ダニエル・ブラッシュ●1947年、アメリカ・オハイオ州出身。カーネギー工科大学卒業後、南カリフォルニア大学院を修了。その後ジョージタウン大学で教鞭をとるかたわら、大型のペインティングとドローイング作品を発表。78年にニューヨークへ移住後は、独学で技術を磨き金属彫刻作品やジュエリーを制作。98年にスミソニアン・アメリカ美術館で個展を開催したほか、2012年にはMAD(アート&デザイン美術館)での大規模な個展で話題を集めた。22年に逝去。 photo: Nathan Crooker

---fadeinpager---

ニューヨークのアトリエで垣間見た、ダニエル・ブラッシュの生き様

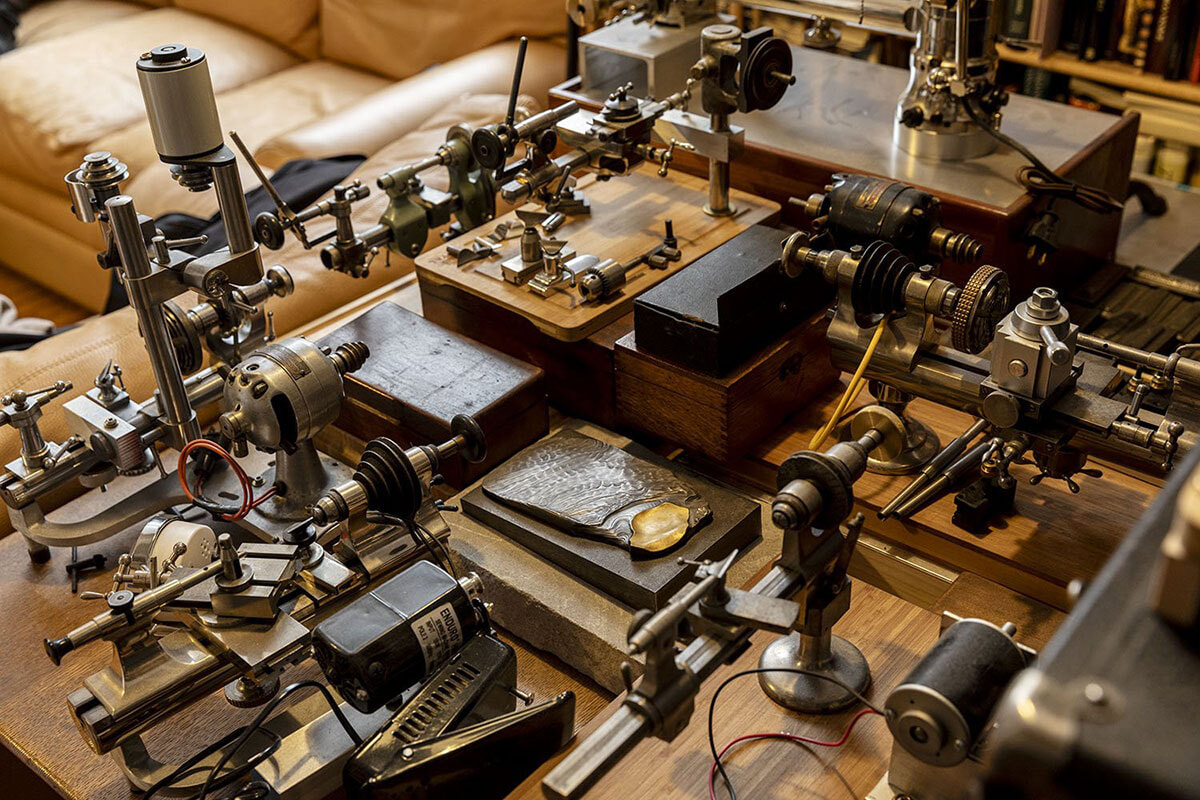

無機質なビルが立ち並ぶニューヨークのフラットアイアン地区。エレベーターが開くと目に飛び込んできたのは、まるで機械工場のような光景。ギョーシェ彫りの手動旋盤、ミシン、プレス機といった古い工作機械や工具の山がロフトの一角を陣取り、いまにも規則的な金属音が聞こえてきそうだ。

絵画や金属細工、ジュエリーのジャンルにおいて唯一無二の作品を残した革新的アーティスト、ダニエル・ブラッシュ。2022年に亡くなるまで制作を続けた自宅兼アトリエは、インスピレーション源となった機械工学や歴史、哲学などさまざまな分野の蒐集品に囲まれていた。生活と創作の境界をもたず、常に創作に没頭していたブラッシュは、毎朝3時間をかけてフロアをホウキで掃くのが日課だったという。「あらゆる物事に興味を抱く彼の頭の中には絶えず異なるアイデアが飛び交い、そんな〝混沌の環〟をクリアにすることから1日が始まったのです」と妻のオリヴィアは説明する。

アート業界から距離を置き、ギャラリーに属することはなかったブラッシュ。彼は作品を販売する際にも、パーソナルな部分に共鳴したコレクターにのみ所有されることを望んだ。こうしたコレクターとのつながりを「温かい手から温かい手へ」と表現する妻のオリヴィアの言葉からは、ミステリアスな芸術家の素顔が見えてくる。

旋盤やフライス盤など、機械工学に目がなかったというブラッシュがランダムに蒐集した、古い工作機械がところ狭しと並ぶアトリエスペース。

時計の文字盤など金属板に手彫りの装飾を施すギョーシェの旋盤もアトリエには並ぶ。こちらは19世紀のものだという。

制作のインスピレーション源であった、彫金や研磨など機械式時計の制作に用いる工作機械。中央にあるのは硬くインダストリアルなスチールに彫刻で生命を吹き込み、金の高貴な煌めきを融合させた作品。

ブラッシュが作品制作に実際に使っていた彫金用ツール。

ダニエル・ブラッシュの妻オリヴィア・ブラッシュ(右)と、息子のシーラ・ブラッシュ(左)。オリヴィアもひとりのアーティストであり、ダニエルの作品を納める専用のケースなども制作していた。「父親がずっと憧れ続けてきた日本に、この冬訪れる予定です」と、ジャーナリストとして活躍する息子のシーラは父ダニエルとの思い出を懐かしみながら微笑む。

---fadeinpager---

東洋哲学や禅の思想にインスピレーションを得た、独創的な作品の数々

13歳の時にヴィクトリア&アルバート博物館で見たエトルリアの金のボウルに「いつか自分も」と薫陶を受けたブラッシュ。大学でオリヴィアに出会い、わずか3日後にプロポーズした際につくった1オンスの金の婚約指輪が最初の金細工作品となった。「私のアートは、オリヴィアのアートだ」と公言するブラッシュは、創作の原動力でミューズであるオリヴィアと思考を寄り添わせてきた。

そんなふたりがニューヨークへ移住したのは1978年。既に絵画とドローイングで評価を得ていたにもかかわらず、ブラッシュは表舞台から姿を隠し、作品の制作と研究に没頭した。その才能が公の目に触れるのは、なんと20年も後のこと。「作品が相当数たまった頃、スミソニアン・アメリカ美術館に連絡を取り、作品を見にアトリエを訪れたヘッドキュレーターがその場で個展の開催を即決しました」。オリヴィアがかけた一本の電話が運命を動かしたのだ。

10代の頃に母親から贈られたという14世紀の山伏の能面。日本の芸術文化や東洋哲学に興味を抱くきっかけになった重要な品は、自宅の壁にいまも飾られている。

アジアの文化や哲学に関連した古書のほか、時計製造や金属にまつわる本など多岐にわたる書物がライブラリースペースに眠る。

窓辺に並べられた鋏のコレクション。鋏のかたちに興味を抱き、日本製のほか、イギリス、ドイツ、フランスのアンティークを蒐集していた。

膨大な時計コレクションの中でもひと際目につくのが、カシオ製のデジタル時計の多さ。「時代やメーカーにかかわらず、純粋にアーティストとして、常に時計の歴史や複雑な機械工学を研究することに目がなかったんです」と息子のシーラ。

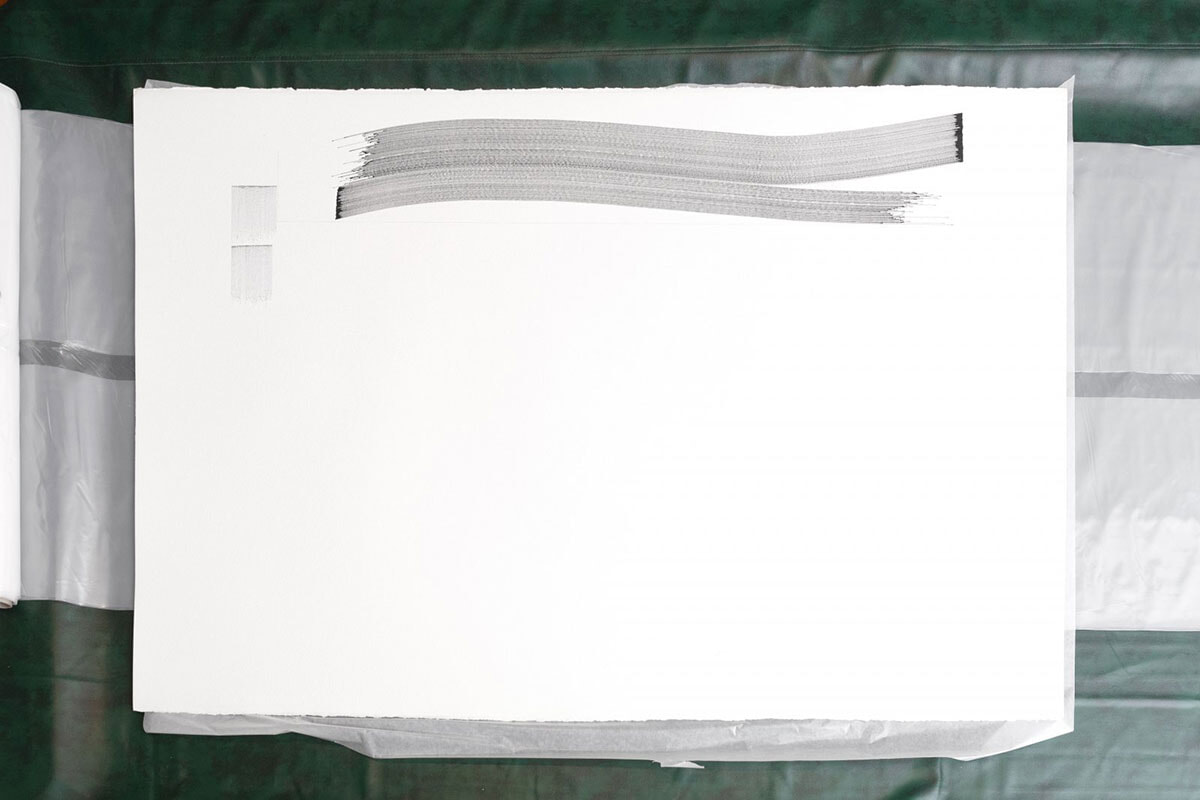

ひとつの作品に数カ月から何年もの時間を費やすブラッシュのクリエイションは、深い瞑想と思考の賜物だ。なかでも、ペインティングは哲学者でもあるブラッシュにとって書く行為の視覚化を意味する。鼓動、呼吸、精神をインクにしたため、左から右へ、上から下へと線を引くプロセスは、身体的にも感情的にも疲弊するものだったとオリヴィアは振り返る。

「多くの人はミニマルや抽象と表現しがちですが、それは誤りで真逆の〝マキシマリズム〟なのです」

ブラッシュがキャリア初期の頃から手がけていたのがペインティングだ。ドクターマーチンのインクを使い、アルシュ水彩紙に描かれた繊細かつダイナミックな絵画作品は、観る者の想像力を刺激する。禅の思想への傾倒を象徴するような、まるで枯山水を思わせる流麗なラインが特徴的。

そうした絵画制作の〝気晴らし〟として始めたのが金属細工だ。金のグラニュレーション技術を用いたオブジェや、スチールやアルミが内包する光を引き出した彫刻やジュエリーは、光彩の美しさの中にすさまじい作業の爪痕と熱情を透かして見せ、観る者の感情を揺さぶる。ブラッシュが目指したジェエリーは、心を通わせて美しさや強さを体感できるアミュレットのような存在。「限りなく小さなものが、とてつもないスケールを発揮することを常に考えていました」とオリヴィアは説明する。

こうした哲学は、能をはじめとする日本文化から影響を受けている。オリヴィアによれば、「母親から贈られた能面をきっかけに、その神秘性と力強さに触発されたダニエルは、世阿弥と能楽に関するドナルド・キーンの著書を読み始めた」という。また、工芸が伝統美として評価され、手仕事がリスペクトされる東洋の文化に共鳴した一方、ジュエリーが「デコラティブアート」に分類され、ファインアートと同等の地位を与えられない西洋のアートシーンにはジレンマを抱えていたという。

純粋かつ情熱的に芸術に対峙したダニエル・ブラッシュ。稀有な生きざまを知るほど、彼の作品がまぶしく見えるのだ。

武骨な鋼にやわらかな光を導き出し、24金を贅沢にあしらった彫刻作品。トンボはマグネット式の装着で、自由に移動させられる。素材の常識を打ち破るブラッシュの技とユーモアが光る代表作だ。

表面に繊細な彫刻を施したスチールのタブレットが光の反射で玉虫色の光彩を放つ『Thinking about Monet』シリーズは、スチールが秘めていた豊かな色彩にはっとさせられる。モネの作品に見られる"移ろい"など、その色と光について思考をめぐらせ、探究を続けたブラッシュがたどり着いた表現方法だ。

---fadeinpager---

細部に宿るこだわりを堪能できる、日本で初めての展覧会が開催

ダニエル・ブラッシュの希少なコレクションを集めた、日本では初となる展覧会が東京で開催中だ。日本独自のテーマでキュレーションされた展示の中から、代表的な作品を紹介しよう。

2022年にイサム・ノグチ賞を受賞するなど、ニューヨークでは近年その存在が再注目を浴びていたダニエル・ブラッシュだが、長らく表舞台から姿を消していた彼の名を知っているのは、日本ではごく限られたアート通だけかもしれない。そんな謎めいたアーティストとの出会いの場となるのが、六本木の東京ミッドタウンにある21_21 DESIGN SIGHTだ。デザイナーの三宅一生が創立者となり、安藤忠雄が設計を手がけたモダニズム建築は、ブラッシュの個性あふれる作品と対峙しても受け止める包容力と力強さを有するとともに、ホワイトキューブとは異なる情景を映し出し、作品の魅力を引き立てている。

展覧会を主催するのは、フランス・パリを拠点とする「レコール ジュエリーと宝飾芸術の学校」。世界的なハイジュエラー、ヴァン クリーフ&アーペルの支援のもと、宝飾文化を広く紹介することを目的に設立された教育文化機関だ。現在はパリと香港、上海、ドバイに常設キャンパスを置くが、毎年、世界各国を旅してさまざまな講義や展覧会を開催している。昨年に日本でも特別講座が開催されたことは記憶に新しい。

同校主催のダニエル・ブラッシュ展は、これまでにパリ、ニューヨーク、香港で開催されてきたが、東京ではそれらとはまた異なるテーマでの展示となる。「モネをめぐる金工芸」と副題が付けられた展覧会の第1章では、ジュエリーから芸術作品、オブジェまで、ブラッシュの幅広い作品の中に見られる多様な素材や表現方法を紹介する。第2章では連作『モネについて考える』に光を当て、その唯一無二の美を存分に堪能できる展示となっている。

展覧会で最初に出迎える作品が、『山(Mountain)』と題された、ゆるやかな波状の凹凸を施したスチールの彫刻に純金を重ねたオブジェ。山の中腹で羽を休める蝶はマグネット式の装着。武骨さと優美さを異素材の象嵌で表現したブラッシュらしいユニークな作品だ。 photo: Takaaki Matsumoto

展覧会の会場となる21_21 DESIGN SIGHTは、デザイナーの三宅一生が創立者となり、安藤忠雄が設計を手がけた。 photos: Masaya Yoshimura

---fadeinpager---

【Painting】

ブラッシュが、ワシントンDCで教鞭をとりながらアーティストとして活動していた1970年代から、ニューヨークに拠点を移した初期の頃に多くを手がけ、その後も継続して制作していたのが、日本の能楽の様式美や奥深い表現力からインスピレーションを得た、絵画作品だ。極限まで無駄を削ぎ落とし簡素化・抽象化させた能の動作(型)を、そしてその"息づかい"や精神をインクにしたため、連続する有機的な直線や流麗なラインで表現した。この一連の作品は、一筆書きに見えて実は、一本一本繊細に異なる線で描かれている。能さながらに、観る者が想像力を働かせて初めて情景が浮き上がってくる。

『赤い呼吸 ─ 女性を主人公とした能楽の曲目のためのカントゥス(詩編)』と題した作品。能の精神や幽玄の美について探究を続けたブラッシュ。この一連の作品群は、能舞台における女性演者や巫女をテーマに朱のインクで表現した。 photo: Nathan Crooker

---fadeinpager---

【Alminum, Steel, Gold】

1970 年代半ば以降、金属素材への探究と独学で習得した加工技術からオリジナルな表現を模索し、ジュエリーに目を向けるようになったブラッシュ。古代の金加工技術を独自の方法論で昇華した金細工をはじめ、非貴金属とされるスチールやアルミニウムの価値を再発見し、煌めくような輝きを放つジュエリーを制作し始める。金属に向き合い、常にそこから引き出そうとしたのは「光」であった。ブラッシュは「光」が、物理的なサイズ以上に大きな存在感と力(スケール)を与える方法であると考えたからだ。

1855年および67年のパリ万博でセンセーショナルな話題を呼ぶなど、かつては貴重な金属としてもてはやされたが現在では宝飾業界で見向きもされなくなった素材、アルミニウムに光を当てたブラッシュは、ジュエリーに対する固定観念に疑問を呈する作品制作を開始。その代表作のひとつ『無限のリング』では、ハンドクラフトによる繊細な節目とダイヤモンドを融合させ、光と線のドラマを生み出した。 photo: Takaaki Matsumoto

工業用の素材であるスチールに、ブラッシュは宝飾としての価値を見出す。黒い炭素鋼に金象嵌で装飾した初期のオブジェから、ステンレス・スチール製のジュエリーの制作へと徐々に移行し、鈍い金属からまばゆい光を引き出していった。ダイヤモンドを添えたステンレス・スチール製のブローチ『スチール ポピー』。 photo: Takaaki Matsumoto

下:スチール類に金の象嵌を施した『ビートル ボウル』。昆虫をあしらったユニークさも秀逸。 photo: Takaaki Matsumoto

---fadeinpager---

【Thinking about Monet】

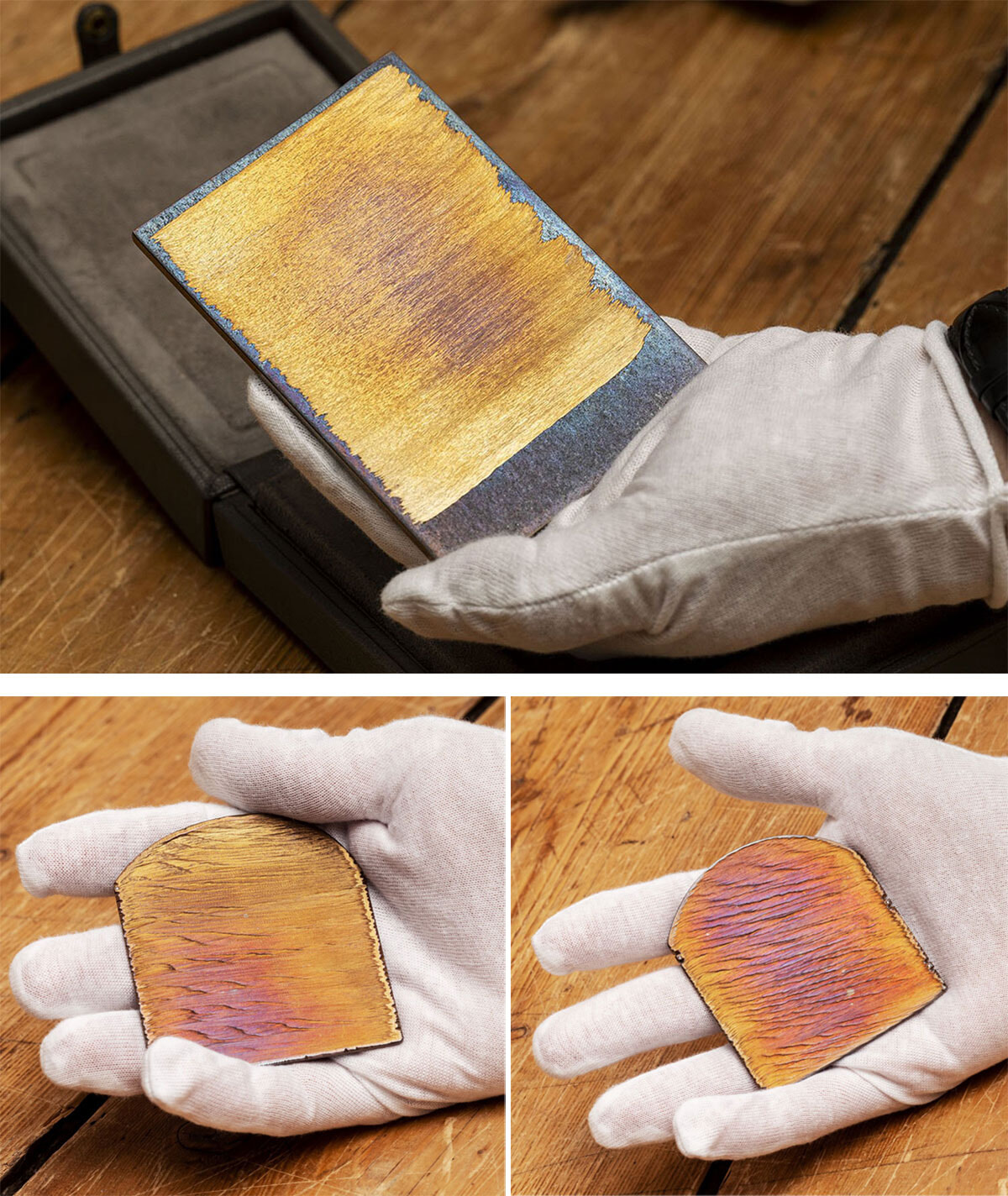

展覧会のハイライトとなるのが、連作『モネについて考える』だ。ブラッシュは、印象派の画家が使う色彩、とりわけモネの淡いピンクやセルリアンブルー、カドミウムイエローといった色相に興味をそそられていたという。この特殊な色づかいを理解するため、妻のオリヴィアと現地を旅したブラッシュだったが、目論見は不発に終わる。その理由は油絵具への嫌悪からであったが、帰国後に偶然目にしたモネの絵のポジ・フィルムに触発され、その色彩を「光」で描こうと決意。スチールの基盤に手彫りで繊細な線を刻み、光の屈折で色彩が移ろうさまを表現した。

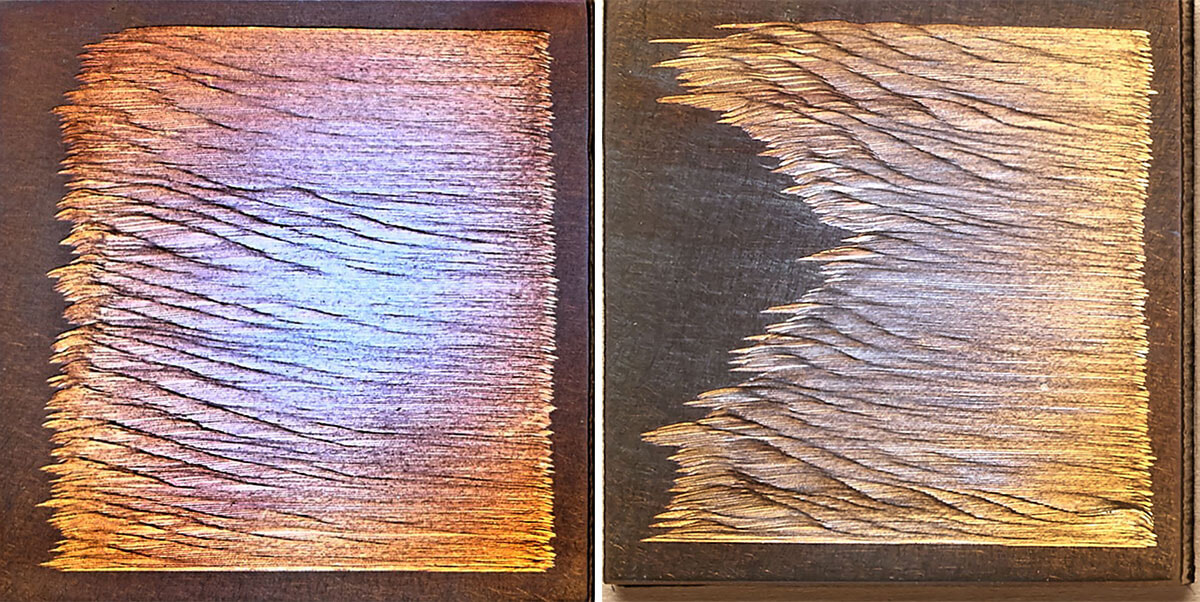

上下に並ぶのは同一作品で、光の当たり具合によって異なる表情を見せる。光線をさまざまな色として人の目に映る波長に分割する回折格子の科学的原理にインスピレーションを受けたブラッシュは、手彫りによる一連の彫刻作品の制作を開始。いくつもの細かな線を用い、光を分割するように綿密に彫られているため、油彩や水彩ではつくり出せない、温かみのある情緒に訴える色彩を観る者の目に映し出す。 photos: Takaaki Matsumoto

モネの色彩を理解するための旅から帰国後、友人のアートコレクターからモネの絵のエイト・バイ・テン(8×10インチ)のカラーポジ・フィルムを見せられたブラッシュは、透明なフィルムを光にかざした瞬間、モネの"考えていたこと"を理解し惚れ込んだという。モネの最大の関心は特定の物体ではなく、光の移ろいや、大気や水のゆらぎなど、カタチなき一瞬の刹那であったことが「連作」などからも読み取れる。photos: Takaaki Matsumoto

同じく、光の移ろいを表現した連作『モネについて考える』より。細やかな波状の線は微妙に異なる角度で彫り込まれているため、見る角度はもちろん、作品が置かれた場所や状況、天候の影響を受け、光の入射角によってさまざまな光の色彩を紡ぎ出す。朝焼けのような紫がかった淡いピンクから夕暮れの金色まで、モネの連作『積みわら』や『ルーアン大聖堂』を思い起こさせる色と光の協奏が見て取れる。 photos: Takaaki Matsumoto

こちらも左右は同じひとつの作品で、光の照射角で異なる色相を浮かび上がらせる。ブラッシュの光と色への憧憬が示された同シリーズは、日本文化との強い絆も見て取れ、19世紀末に流行したジャポニスムを想起させる。印象派の画家たちは浮世絵をはじめとする日本美術の様式と構図に多大な影響を受けていたが、モネもそのひとりで琳派の屏風絵や日本庭園に着想を得ていたことは不思議な巡り合わせだ。 photos: Takaaki Matsumoto

ダニエル・ブラッシュ展 - モネをめぐる金工芸

会期:開催中~4/15(月)

会場:21_21 DESIGN SIGHTギャラリー3

東京都港区赤坂9-7-6 東京ミッドタウン ミッドタウン・ガーデン内

tel:0120-50-2895(レコール事務局)

開)10時~19時

休)3月11日

<入館無料・予約不要>

www.lecolevancleefarpels.com/jp/ja/exhibition/daniel-brush-thinking-about-monet

text: Yumi Komatsu, photography: Naoko Maeda