若い世代が反応? 再オープンを果たした大聖堂の「ノートルダム効果」とは?

Paris 2025.02.04

炎の中で崩れ落ちる尖塔の姿が世界中に報道された火災から5年半。パリのノートルダム大聖堂が再びその扉を開けた。昨年12月7日に世界の要人が出席して行われたミサと祝祭コンサートのテレビ中継は720万人の視聴者を集め、37.5%の高視聴率をマーク。世界中のメディアも大きく報道し、2024年を締めくくる明るいニュースとなった。そんななか、「ノートルダム効果」と呼ばれる静かな現象が起きている。

オープニングの1週間前。工事終了後の大聖堂を訪問したマクロン大統領は、2000人の職人と工事関係者に囲まれたスピーチの中で、彼らの功績を称えてこう語った。「ノートルダムを建設した中世の"コンパニョン"たちの仕事に始まり、19世紀の大改修まで続いた800年以上の時間をあなた方が引き継いだ。みなさんは何世紀にもわたる共同事業を繋ぐ鎖の輪です」

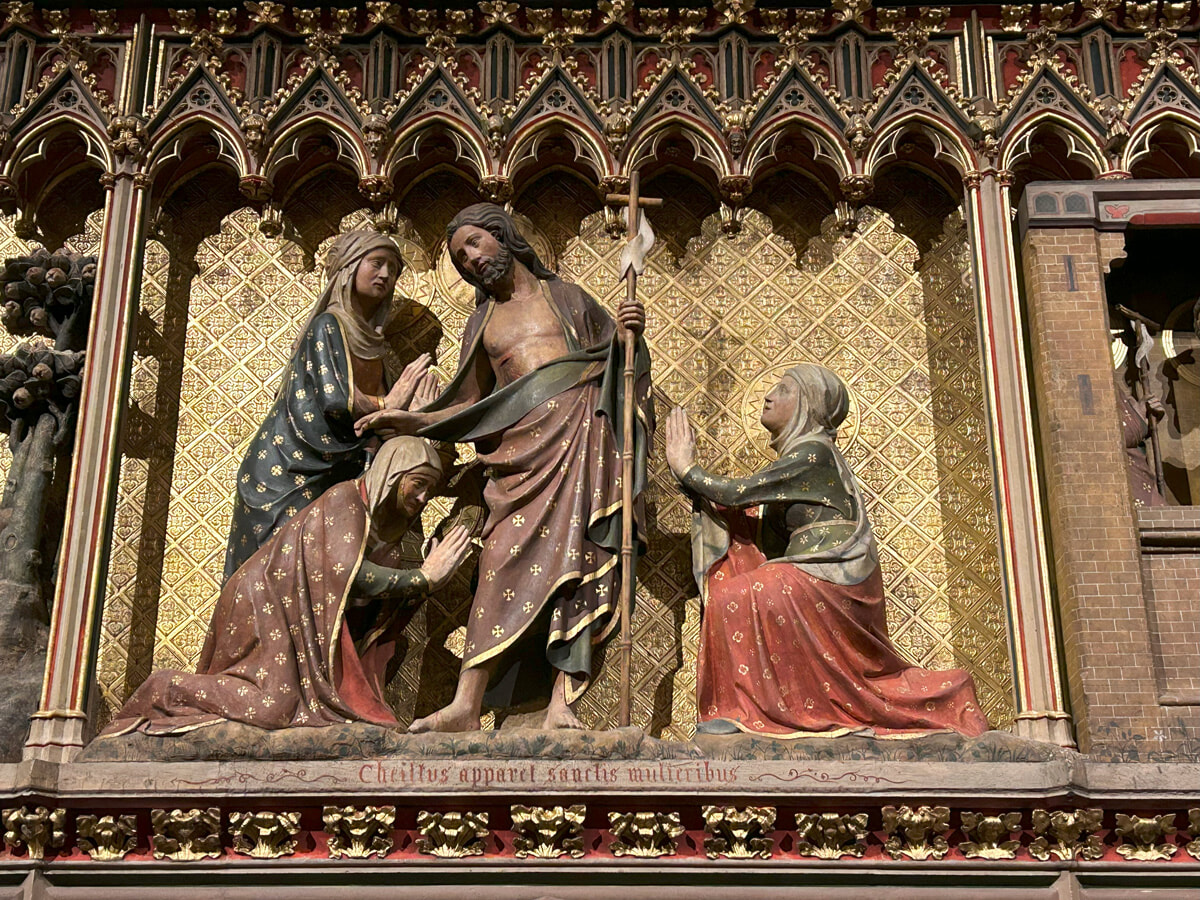

コンパニョン制度とは、伝統のサヴォワールフェール(ノウハウ)を持つ職人を養成するシステムのひとつ。フランス各地を巡って先輩職人のもとで修業し、独立後は自分も見習いを迎えて教育するというものだ。大聖堂が次々と建設された中世に起源を持つだけに、ノートルダムの再建にはコンパニョンの肩書きを持つ職人が多数参加した。この5年間、鐘の鋳造、オーク材による屋根の木組み、石像の修復など、彼らの仕事はメディアに大きく紹介され、建築関連のメティエダール(職人仕事)にスポットが当たったのだ。

ISM(高等職業院)が昨年12月4日に発表した調査によれば、18年から23年の間にメティエダールへの就業は大きな伸びを見せたという。見習い職人の数は、ことに大工、石工、鉄工芸、ステンドグラスなどで44〜94%、オルガン職人にいたっては160%の増加を見せている。環境問題への意識が高まり、コロナ禍で生き方を見つめ直した若い世代が意義のある仕事を求めて職人仕事を選び始めたといわれるが、この傾向にさらに「ノートルダム効果」が加わった、とISMは分析している。

いくつもの文化遺産が資金不足で改修が行えない状態にあるなか、あっという間に8億4600万ユーロ(約1380億円)の寄付を集め、5年間で再建を果たしたノートルダムは、伝統のサヴォワールフェールの大切さを広める広告塔の役割を果たしたのだ。

*「フィガロジャポン」2025年3月号より抜粋

text: Masae Takata (Paris Office)