グラン・パレのエル・グレコ展をリピート☆

昨年秋からGrand Palais(グラン・パレ)で開催中の“GRECO.”(エル・グレコ展)。

好きな画家El Greco(エル・グレコ)の大回顧展、年間パスポート所持、アパルトマンから徒歩圏内!となれば2度でも3度でも行きたい!と言う訳で、会場前を通って今日はちょっと空いてるかも?な時に度々立ち寄っています。

16〜17世紀にスペインで活躍した、スペイン美術黄金時代の巨匠の一人エル・グレコ。

長年私も「エル・グレコ」は画家の名前だと思い込んでいたのですが、これはあだ名。

グレコは「ギリシャ人」という意味で、エルはスペイン語の男性定冠詞。

本名はΔομήνικος Θεοτοκόπουλος。←読めない…

ラテン文字転写でDoménikos Theotokópoulos(ドメニコス・テオトコプーロス)。

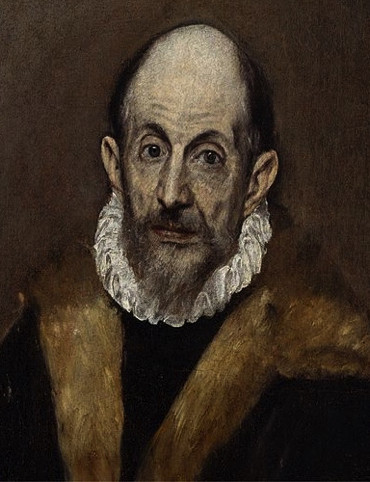

(自画像)

イタリア、スペインでもギリシャネーム発音が難しいのかも?!

パリでTVでスポーツ観戦をしていると、興奮した実況アナウンサーは日本人選手の名前がなかなか言えない感じです。

「なんだこの日本人!ちょこまか動きまくる日本人!アイアイアイっ、まるでミニバイクのようだぜー」

(←ある年のサッカーワールドカップで長友選手はそんな風に解説されていた)

そんな解説を聞くたびに日本のスポーツ中継は実況・解説者がちゃんと予習をされているのか各国選手の名前をきちんと伝えていて感心します。

閑話休題。

そもそもグレコの時代は、本名よりは出身地や呼びやすさに由来したのだろうと思うけれど…。

そんなグレコはあだ名です!なことからの彼のクロノロジーは展示会場に入る前の大階段に展示された解説コーナーで確認できます。

ヴェエツィア共和国が統治していた頃のクレタ島に生まれ、イタリアを経てスペイン・トレドに移ったグレコ。

「マニエリスム」を代表する画家と言われるグレコですが、マニエリスムとはイタリア盛期ルネサンスの終わりからバロック期に起こった美術様式で、体が引き伸ばされ、曲がりくねったポーズなどが特徴です。

私がグレコが好きな理由は、鮮やかな色彩。

その色使いはヴェネツィア絵画を彷彿とさせるのですが、クレタにいた頃ビザンチン様式で聖人画を描いていた彼は、ルネサンスの芸術家たちが活躍するイタリアに憧れ、20代半ばにでヴェネチアに移ります。そこでティツィアーノなどヴェネチア・ルネサンス豊かな色彩表現などを学び、その後ローマに移りミケランジェロの影響を受けたそう。

現存するグレコ作品の約85%が宗教画、10%が肖像画というだけあって本展の展示作品も8割くらいは聖人画を含む宗教画でした。

<受胎告知>

<聖マルティヌスと乞食>

<聖母被昇天>

この作品は一際大きく、会場内でも一番のインパクトでした。

下から見上げるとドラマチックにリアルに聖母が天に昇っていく感じ。

<ピエタ>

グレコはローマでは思うような成功は得られず、30代半ばにスペインへ移ります。

そして宮廷画家になることを望んだのですが、奇抜な構図と非現実的な色彩で描く彼の作風は当時のスペイン絶対権力者フェリッペ二世には評価されず受け入れられませんでした。

しかしその一方でスペインの宗教関係者はじめ知識人からは支持を得えます。

<悔悛するマグダラのマリア>

<悔悛する聖ペテロ>

宮廷画家になれずにマドリッドからトレドに移住し、そこでの注文主の多くが教会だったので聖書シーンや祭壇画などの作品を数多く手がけ、グレコの才能は花開きました。

<聖家族>

<聖母マリア>

<聖母マリア>

<シモンの家の晩餐>

<神殿の清め>

同じテーマ、タイトルでも描いた時期によって違うのでその違いの見比べも面白かったです。

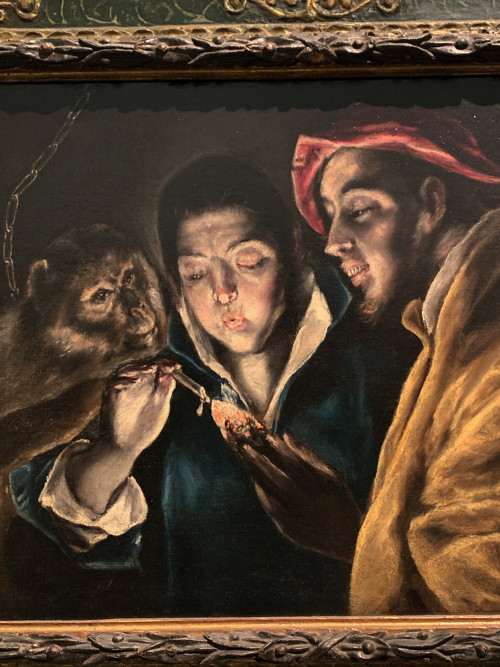

宗教画が多いので「蝋燭に火を灯す少年」は新鮮見えました。

左の絵はイタリア滞在時に描いたと推定され、キャリアにおいては初期作品。

暗がりの中にふわっと温かく灯る蝋燭の炎はとても神秘的。

グレコの宗教画は確かにインパクトが大きいけれど、個人的にはこういう作品をもっと観てみたい。

1614年にトレドで73歳で死去した後、グレコは美術界から忘れ去られ、多くの作品はトレドやマドリッドに封印されたままだったそうですが、死後200年後にロマン主義のフランス人により再発見、20世紀初めには印象派画家やピカソに支持され再評価されたことを本展で知りました。

そしていつ行っても館内は盛況。

一度見たら忘れがたいグレコ作品。

本人は自分の作品へのサインはグレコではなく、本名を貫いたそう。(当然か…)

というわけで敬意を込めて、ギリシャ人画家『ドメニコス・テオトコプーロス』展覧会を満喫しました。

ARCHIVE

MONTHLY