グラン・パレでロートレック展☆

グラン・パレ(Grand Palais)の年間パスポート“SESAME”カード。

これまた予約不要、行列待ち時間なし、ショップではちょっと割引有り、1年間に何度でも入館できる便利なメンバーシップカードです。

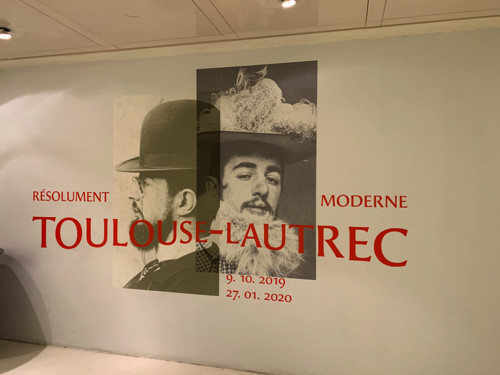

そんなカードを片手に(↑このゴツさ…夫の手です)この日はセサミカード会員限定の開館日(本来は閉館日)に“TOULOUSE-LAUTREC Résolument moderne”(トゥールーズ=ロートレック「果敢な現代人」展)へ行ってきました。

(関連ブログ→ https://madamefigaro.jp/paris/blog/keico/51605524.html

27年ぶりのトゥールーズ=ロートレック展。

16歳の自画像から没した年の油彩まで約200点の作品を紹介し、どのようにしてロートレックが19世紀末の「現代社会」の真実を描いたのかを振り返える、と言う大回顧展。

私が美術の教科書で初めてアンリ・マリー・レイモン・ド・トゥールーズ=ロートレック=モンファ(Henri Marie Raymond de Toulouse-Lautrec-Monfa←それにしても改めて確認にするとその本名の長さに驚く)を知った時はほとんど興味が湧かず。

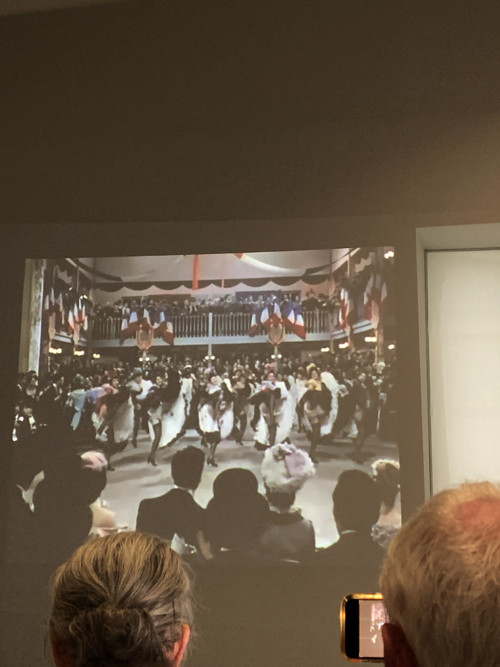

改めてロートレックという画家を意識したのは、ニコール・キッドマン主演の映画『ムーラン・ルージュ』を観てから。

その後のパリ暮らし、行ったり来たりの中で数々の展覧会を通してロートレック作品に繰り返し触れる中で、そのバックグランドやクロノロジーをざっくり知り、私の中でもすっかりモンマルトルを象徴する画家☆

南仏アルビの名門貴族の家に生まれたロートレック。

その昔の名門にありがちな近親婚が続く中で彼には遺伝的障害があり、2度の大腿骨骨折の後に成長がストップしてしまいます。

父親からは疎まれるようになり孤独な青春時代。

障害で活動が制限される中でどんどん絵画にハマり、パリへ移り、モンマルトルに暮らし画塾に通いはじめます。

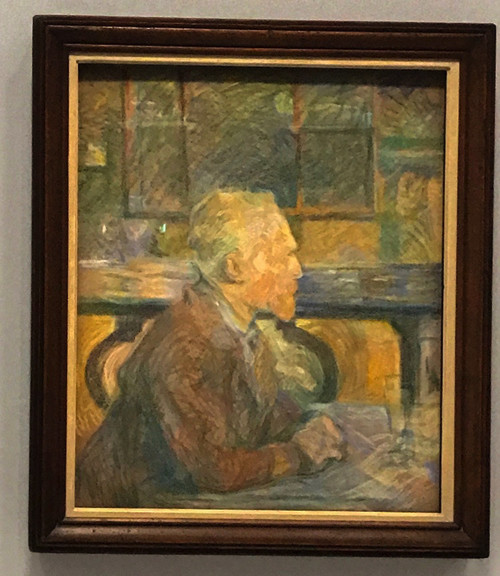

(ゴッホも同じに画塾にいました。ロートレックの描いたゴッホの肖像画↓)

1889年、モンマルトルに開店したキャバレー「ムーラン・ルージュ」へ毎晩のように通い、そこの踊り子たちを描くように。

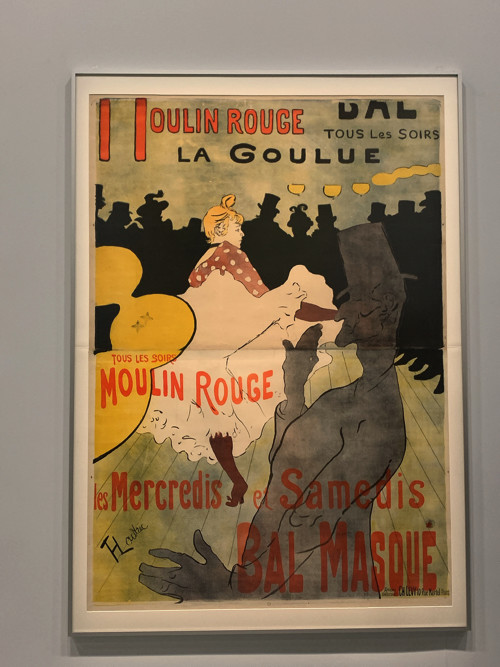

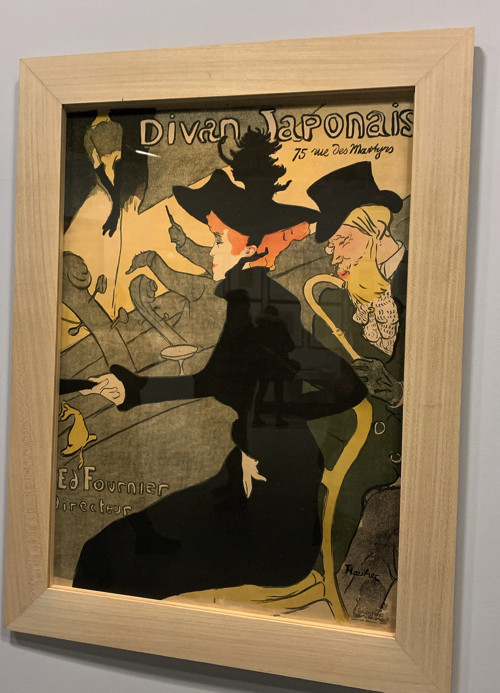

そしてある日、ムーラン・ルージュから店のポスターを依頼され、それが大好評☆

ポスターの画家として知れ渡り、知名度アップ。

ポスターの画家として知れ渡り、知名度アップ。

ムーラン・ルージュの有名な踊り子だったラ・グリュが独立してキャバレーを開いた時にロートレックに依頼した、キャバレー小屋を飾った縦横3メートルの大きな2枚看板は今ではすっかりオルセー美術館の代表的コレクション作品の一つ。

その大きさもあって本展でも存在感大。

夜の歓楽街、パリ・モンマルトルに生きる娼婦や芸人たちの姿、そのステージの裏側の様子や彼らの孤独、虚しさを描きました。

名門の家に生まれ、おそらくそのままでも何不自由のなく暮らせたと思うのですが、自由奔放な生活をする芸術家「ボヘミアン・アーティスト」となったロートレック。

そして当時の人々から軽視されるような人達を描いた理由は、身体が不自由で差別的な視線を受ける自分と彼らに共感する部分もあったからと。

自由奔放に生きたと言われ、最後はアルコール依存症、梅毒感染などでどんどん体を壊してしまい、1901年に36歳で生涯を終えました。

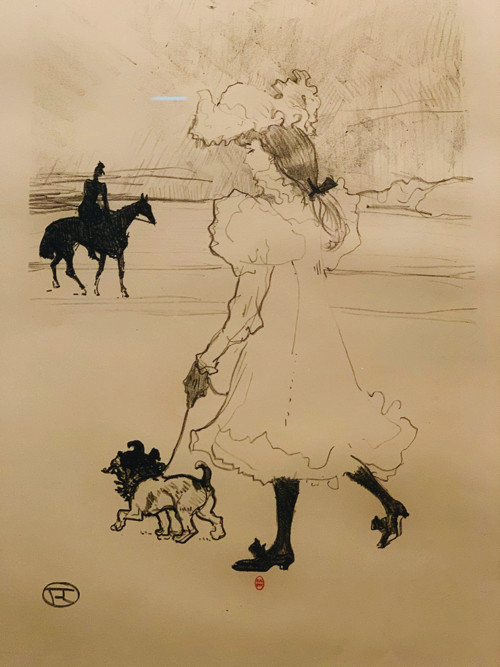

個人的にはロートレック=ポスター作品の印象が強かったので、本展では特にデッサンが新鮮で印象に残りました。

女優サラ・ベルナールの舞台の一枚や、

大きな帽子を被って犬の散歩をする少女。

こういった被写体も新鮮で思わず見入ってしまったけれど、特に馬の絵を描いたのがロートレック15歳の頃とは!

やはり若い頃から画力に秀でていたことがわかる一枚でした。

K「36年の人生とは短いね…」

夫「わからないけど、彼としては好きなように思いきり生きた36年だったんじゃないの。やりたいようにやれて満足してるかも?」

確かに人の人生は長さじゃないし、それも他人がとやかく言うことでもない。

どう思うか、どう生きたかは全て本人が感じること。

そんなことを思いながら後にした、見応え大のロートレック展でした。

ARCHIVE

MONTHLY