ハノイ観光

ベトナムブログ☆

約10年前にSちゃん&Tちゃんとベトナム旅行をした際にざっくりハノイ市内観光をしたので

今回はそれほど観光したい欲は無し。

夫「俺は初めてなんだけど...」

K「私が案内する?」

夫「無理だよね。絶望的な方向音痴だから」

Mちゃんは日中は仕事で忙しいし...と思っていたら、Mちゃんが現地の観光ガイド・ケビンさんを

アレンジしてくれました。

こちらがオペラハウス(市劇場)でございます。

パリのオペラ座ガルニエ宮を模して建築された劇場。

似てるけど、この色がやっぱりベトナムですな...な感じ。

ハノイで一番大きな「ハノイ大教会」でございます。

内部にあるイタリア・ベネチアから輸入されたステンドグラスが美しい!

この日はミサをやってきたので撮影自粛。

バスからたくさんの人が降りてぞろぞろと皆んなが向かうのは「ホーチミン廟」でございます。

内部にはホーチミン主席の遺体がガラスケースに入れて安置されています!

ホーチミン主席は、フランス留学中に民族解放運動に参加し、1930年にインドシナ共産党を結成。

ベトミンを組織して抗仏運動を指導し、45年にベトナム民主共和国を成立させ初代大統領に。

インドシナ戦争を勝ち抜き、ベトナム戦争前半まで指揮、社会主義建国と祖国統一を推進、

「ホーおじさん」の愛称で今もベトナム国民に愛される絶対的指導者。

「ホーチミン廟」には観光客の他に毎日ベトナム全土からたくさんの人々が参拝に訪れるそうです。

ガイドのケビンさんが、この建物の前では一段と熱く長くホーチミン主席について語ってくれ、

お話止まりません状態。そんな様子からも国民のホーチミン主席への想いを感じました。

「ホーチミン主席は、その一生涯を国に捧げました。自分は質素な生活を送り、農民や貧しい人々、

子供たちへの配慮を欠かさず、一生独身でした。」

というケビンさんのお話を聞きながら、日本の国民的英雄って誰だろう...?と、ぼんやり考えて

しまいました。

ベトナムのお札100000ドン紙幣にもデザインされている「文廟」でございます。

ここは孔子を祀るために建立された廟。

1076年にベトナム最初の大学が開設された場所でもあり、約700年の間に多くの医者、学者、

政治指導者を輩出した場所だそう。

画像左下の石碑の土台は亀!

全部で82体ある石碑の亀の顔が全部違っていて、この石碑には難関の科挙試験にパスした

秀才約1300人の名前が刻まれています。

とにかく広い文廟。

ベトナム民族楽器の生演奏をしばし拝聴♫

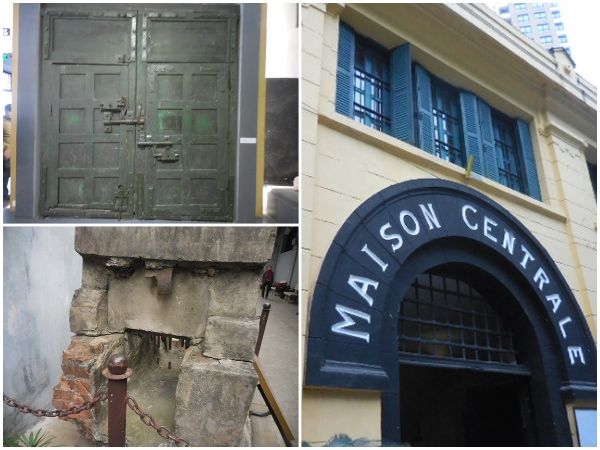

次に訪れたのは、ベトナムの暗い歴史を語る「ホアロー収容所」でございます。

19世紀末にフランスによって造られた監獄で、ベトナム戦争時にはベトナム人民軍の

捕虜収容所としても使われた場所。

独房・集団房、拷問道具、収容者の様子を知る資料を展示。

左下画像のとても細い穴から脱獄した収容者もいたそう。

塀の屋根はガラス瓶破片で覆われ、生々しい怖さがありました。

こちらは「民族学博物館」でございます。

ここでは、南北に長いベトナムの複雑な民族構成を北から順を追って見ることができました。

改めて知ったのはベトナムが多民族国家であること。北部、中部、南部と風土的な違いが

大きく、習慣も違えば、よーく見えると顔つきも違っているので、ベトナム人と一言でくくれない

ことを知りました。

敷地内にはいろいろな民族の住居が再現されています。

それぞれの建物の中には実際にあがることができ、家の作りや生活道具、民族の儀式を知ることが

できるユニークな展示でした。

こちらはベトナムの歴史を年代を追って紹介している「国立歴史博物館」でございます。

ベトナムの伝統建築様式とヨーロッパ建築様式を融合した「インドシナ様式」と言われる

初期の建物で歴史的にも貴重なものだそう。

国境を接する国々との文化が影響し合い、混ざり合う様子を視覚的に鑑賞できました。

カンボジア、ヒンドゥー美術に再会♡とか思いながら静かに鑑賞していたら某アジア人ツアーの

団体がやってきて、大声で話し、しかもいきなり展示品に触れたり、平手で叩いたりし始めたので

ビックリ...!

オイオイオイ、触るな、叩くな!と言ってみたが通じず、無視、スルー。

笑って行ってしまった...。

国が大切にしているものを安易に壊すかもしれないその行為、恐るべし...と、ヘンなところで

ショックをうけました。。

旅行は楽しい。でも旅先でのマナーやその国へのリスペクトは必要...と当たり前のことを

感じつつ歴史博物館を後にしました。

という訳でハノイ市内の見どころ観光を満喫!(^^)!

おまけは「anan の表紙に!?」をBelle et Bonneで

⇒ http://belleetbonne.blog.fc2.com/blog-entry-950.html

à demain(^.^)/~~

ARCHIVE

MONTHLY