ミュシャ展でスラヴ叙事詩☆

パリへ発つ前に行かなくては!と思っていた新国立美術館で開催中の“ミュシャ展”へようやく行くことができました。

平日16時過ぎに行くとチケット売り場は長蛇の列。

現在いくつかの展覧会が開催中で、中でも草間彌生展「わが永遠の魂」は人気の様子。

庭園の木がドット…。

チケット売り場に並ばずダイレクトに会場に入れるオンラインチケットを購入していたので、すんなり入場できました。それでも会場内はかなりの混雑。

これは自宅の寝室前の入口に飾っているミュシャで「羽根」という作品。

私がまだ10〜20代の頃、たぶん初めてぐらいに意識したいうか、好きになった西洋画がAlfons Mucha(アルフォンス・ミュシャ)の作品。

なんとなく少女漫画にも通じる甘いトーンにハマったのかな…と。

廊下にも一点。こちらは「桜草」という作品。

十年以上前にパリで観たアール・ヌーヴォー展の時にこれらのポスターを買い(原寸大な縦長で大きめサイズ)、ポスターの雰囲気に合いそうな額をオーダーして額装しました。

好きなので日々眺めていても飽きることもなし。

私の中ではミュシャ=「甘く優美で流麗的・装飾的な作風、典型的アール・ヌーヴォー」だったのですが、以前コメントでもMさんから「スラブ叙事詩は全く違った魅力」と伺っていたので、是非本場プラハで観たいと思っていましたが、その「スラブ叙事詩」が東京で観られるとはラッキー。

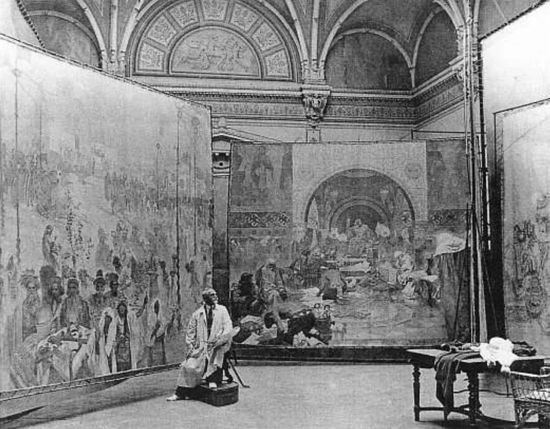

(↑スラブ叙事詩制作中のミュシャ)

本展はチェコ国外では世界で初めてとなる全20点まとめての公開。

プラハ市のために描かれた「スラヴ叙事詩」は1960年代からモラヴィアのモラフスキー・クルムロフ城にて夏期のみ公開されてはいたものの、ほとんど人の目に触れることはなかったそう。

その後2012年5月以降ようやくプラハ国立美術館ヴェレトゥルジュニー宮殿(見本市宮殿)で全作品が公開されるようになりました。

本展ではパリで活躍したミュシャが「スラヴ叙事詩」を描くに至るまでの足跡を約100点の作品を通じて辿りつつ、この幻の最高傑作の全貌を一挙に展示するというもの。

本展ついて、作品説明や見どころなど詳細は公式サイトを⇒ http://www.mucha2017.jp/

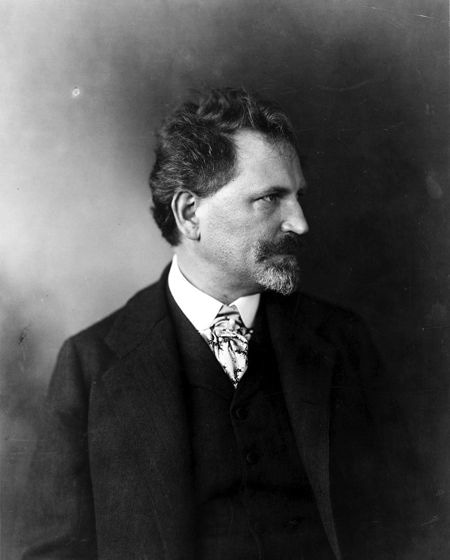

(↑セルフポートレート)

「ミュシャ」と呼んできましたが、それはフランス語発音。

パリでその名を広く知られるようになったため、日本では「ミュシャ」というフランス語発音で広まったそうですが、本来のチェコ語の発音では「ムハ」なのだそう。

今回音声ガイドを借りてじっくり鑑賞しましたが、スラブ叙事詩の解説は「ムハ」と繰り返されていたので、すっかり私の頭の中でもムハに!?

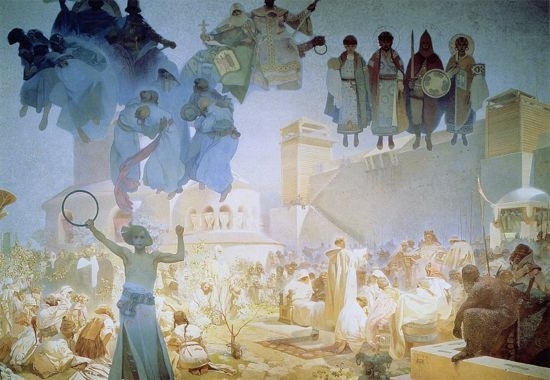

(↑スラヴ叙事詩「スラヴ式典礼の導入」)

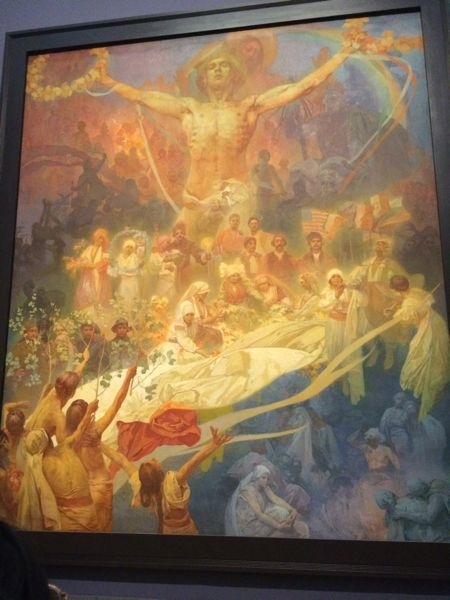

いきなり本題!な感じで展示室に入ると目の前に広がった「スラブ叙事詩」。

まずはその大きさに驚き、チェコからどうやって運んできたんだろ…船かな…長旅だったろうに…そんな気持ちで鑑賞スタート。

館内は一部の作品は撮影可ということで、皆さんパシャパシャ撮っていました。もちろん私も♬

(↑イヴァンチツェの兄弟団学校)

1911年以降ムハはプラハ近郊のズビロフ城にアトリエを借り、晩年の約16年間を「スラヴ叙事詩」制作に取り組みました。

故郷を愛し人道主義者でもあった彼は、自由と独立を求める闘いを続ける中で、スラヴ諸国の国民をひとつにするため、チェコとスラヴ民族の歴史から主題を得た壮大な絵画の連作を創作しました。

(↑ロシアの農奴制度廃止)

スラヴ叙事詩は、確かにそれまでのアール・ヌーヴォーの巨匠・ミュシャのイメージとは全くの別物。

巨大カンヴァスにテンペラと油彩で描かれた作品の色調はややぼんやりした印象で、掲げた作品テーマに対して表現した場面の象徴性や思想性が深く、音声ガイド解説がないと私には理解がなかなか難しかったです。

その音声ガイドのBGMに時折流れるスメタナの「モルダウ」がなんとも気持ちに迫ってくるというか、涙がちょっと出てきてジーンとしました。

最後20枚目の作品が「スラヴ民族の讃歌〜スラヴ民族は人類のために〜」。

1918年にオーストリア=ハンガリー二重帝国から独立を勝ち取った新たなるチェコを象徴化した場面を描いた作品で、画面上部中央で聖葉で作られた輪を持ちながら両手を広げる青年がそれを表現し、青年に背後にいるのが主イエス。

画面右下の青はスラヴ史の神話の時代、左上の赤はフス戦争、中央の黒い人物像はスラヴ民族の敵、黄色い人物たちはスラヴ民族に自由と平和と団結をもたらす人々。

本作はアメリカ人クレーン氏の協力・援助があって完成した経緯があったので、まん中右部分には他国の国旗や星条旗も描き込まれているのだそう。

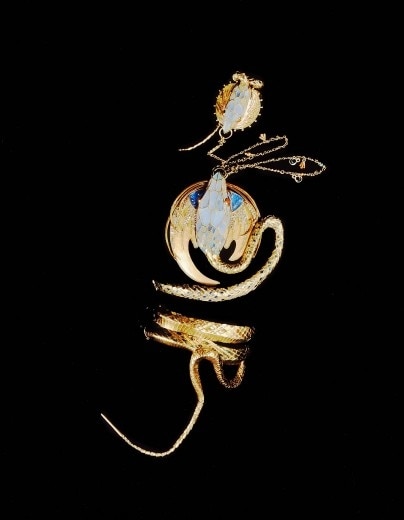

(インパクト大な蛇のブレスレット)

スラヴ叙事詩の展示の後は、ポスター、挿絵、デッサンはじめ彫刻やアクセサリーなどアール・ヌーヴォー作品の数々が展示されていました。

ムハは1887年、ミュンヘン美術学校を卒業後パリに向かいました。

そして1894年、当時の大人気舞台女優サラ・ベルナールが主演する戯曲「ジスモンダ」のポスターを手がけ、大きな反響を呼び、翌1895年には、サラ・ベルナールと六年間の契約を結びます。

この「ジスモンダ」のポスターの成功で一躍時代の寵児、人気アーティストになったムハ。

本展で久しぶりに鑑賞したムハの作品の数々を前に改めてのその魅力を感じ、やっぱり好きだ♡と思いました。

図録も買ったので、鑑賞の余韻にひたりつつじっくり読みたいと思います。

感激のミュシャ(ムハ)展、想像以上に迫力の連作「スラヴ叙事詩」でした。

À demain(^^)/

☆おまけのパリをBelle et Bonne Blogで更新☆

今日は、「プロヴァンスの味覚」

⇒ http://belleetbonne.blog.fc2.com/blog-entry-1514.html

<info>

ミュシャ展 (2017年6月5日まで)

http://www.mucha2017.jp/

新国立美術館

東京都港区六本木7丁目22−2

<Profile>

KEICO

新潟県の旅館に生まれるも女将にならず、上京、進学、就職、まさかの出逢いと結婚。

約10年間のOL生活の後、2004年渡仏。

現在は夫と共にパリ・東京を行ったり来たりな生活中☆

ARCHIVE

MONTHLY