シャルリー・エブド事件。そのとき子どもたちは......。

先週の水曜日の朝、こんな濃い霧が立ちこめていたパリ。

まさかこの数時間後に、我が家から数キロしか離れていない場所で12人もの人が殺害される事件が起こるとは!

1月7日にシャルリー・エブド編集部襲撃で12人の命が失われた。

それに続き翌日、パリ郊外で婦人警官射殺事件が起き、両犯人はパリとパリ近郊の2カ所での人質を捕らえ立てこもった。

夕方17時過ぎ、2カ所ほぼ同時に犯人の射殺をもって人質解放。

この一連の事件に民衆が立ち上がり、今までで最大ではないかという市民の大行進が先週の日曜日にパリを始め、フランス各地、近隣のヨーロッパ諸国で行われた。

これがこの5日間のあらすじ。

いろいろと書きたいことはあるのですが、パリの子どもたちはどんな反応をしたのか? 子どもたちをどう守っているのか? について書きます。

1月7日 水曜日 <事件当日>

午前中で学校が終わり、午後には習い事をする子どもたちが多く、わが家も日本語補習校へ出発。

襲撃事件の直後だったにも関わらず、事件を知らずに普通に出かけました。

だって、襲撃の時刻が11時頃,この時間帯はママンたちはみんな子どものお迎え、お昼ご飯の支度等でニュースを普段は見る余裕なしです。

日本語学校の半分以上のママンが子どもたちを教室へ送り届け、その後に事件を初めて知ったようでした。

シャルリー・エブドの風刺画? すぐにピンとこなかったけれど、アレかな? と思う雑誌が頭をよぎりました。

その日はちょうど冬のソルド開始日。

事件を知ってか知らずか、普通にのんきにお買い物をしている人がたくさんいましたが、日本語学校のママンたちはみんな直帰。

私たちも、なんとなくメトロよりバスの方がいいかな? とバスで帰宅。

犯人は逃亡中。

パリの北から郊外へ脱出したという情報。

(まさか事件現場のパリにいるはずはないとは思っていたけれど、それが蓋を開けてみたら恐ろしいことに......)

パトカーのサイレンが鳴り響く音に、子どもたちも"いつもと違うぞ!"と感じていたようです。

1月8日 木曜日 <犯人逃走中、新たな殺人事件発生>

事件の次の日、犯人はまだ逃亡中でしたが子どもたちは普通に登校しました。

(どうもベルギーとの国境付近に隠れているという噂)

小学校高学年までは、親の送り迎えが義務づけられているフランスなので、いつものように子どもたちを学校まで送り届けました。

ただ、中学生の長女は登下校を親無しで行っているので、ちょっと心配だった。

まさか、自分たちのまわりでこんなことが起こるとは!

学校では、このテロについて先生から説明があったようです。

複雑な宗教観問題、言論の自由、シャルリー・エブドという風刺画の雑誌、今まで知らなかったことがいっぺんに子どもたちの頭の中に流れ込んできました。

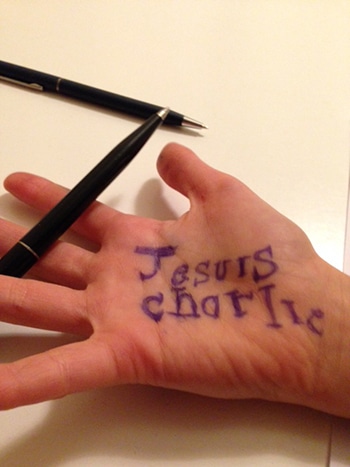

そして、"Je suis Carlie"「私はシャルリー」と長女も長男もボールペンで腕や手に書いて戻ってきました。

早い!

これには日本人の私は何だかピンとこなくて、子どもたちにはノーコメント。

我が子三人ともが、この事件に関しての自分なりの解釈を一生懸命私に説明していました。

ただただ聞くだけ。

そして、帰宅後すぐにかじりつくようにニュースを見る子どもたち。

すごい関心を示していました。

子どもの頃の私では、想像もつかない!

1月9日 金曜日 <両犯人が各場所で人質と共に立てこもる>

この日、犯人の立てこもり場所が見つかり、現場へ向かう今までに見たこともない台数のパトカー。

ひとつはC.D.G空港から10キロの街に、シャルリー・エブド編集部を襲った兄弟が立てこもった。

なんとベルギー国境まで逃げていたはずの犯人が、またパリへ戻る途中の街で!!!

そして、同時に、婦人警官を射殺した犯人はパリ環状線の出口のスーパーに立てこもった。

ここは長男のバレエ学校の300メートル先。

パリ中心部からここに向かう通り道にわが家が面していたため1日中すごいサイレンだった。

長女は学校から戻るとすぐにニュース番組に釘付け。

友達とSMSで意見交換を犯人射殺までの数時間していた。

ここでも思う、自分が12歳の時にこんなに世間のことに目を向けていただろうか?

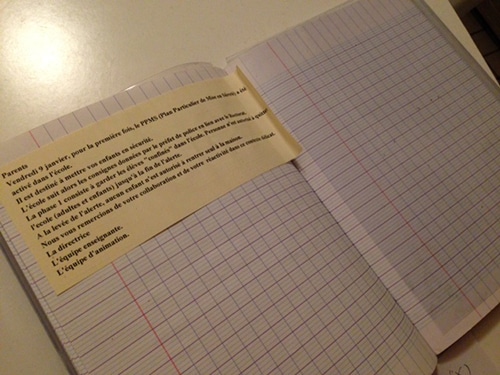

夕方戻ってきた長男と次女の小学校から配布された"警察からの子どもを守るための条項"

1:子どもを学校の入り口まで確実に親が送ること。

2:子どもたちは全員、安全が確認されるまで学校外には出さない。

(何か事件が起きた時に学校内で待機させるということ)

3:学校を出る時には、担任が一人一人の名前を呼び上げ親に直接引き渡す。

4:この状況が続いている間は、高学年(4、5年生)の単独の登下校は認めることはできない。

というものでした。

このプリントに親がサインをして担任に戻します。

そして、車での送り迎えは禁止。

父兄と不審者の区別が付きづらいからだそう。

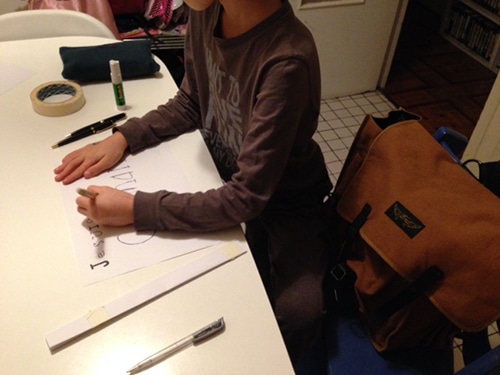

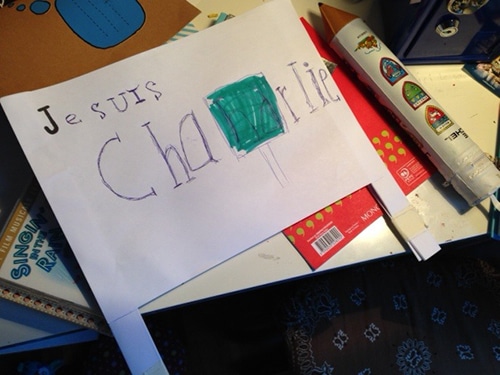

金曜日の夜、長男はバレエのレッスンが休みになったため日曜日のデモに参加したくて自分で旗を作っていた。

"Je suis Carlie"

大統領選挙の時にも感じたが、フランスではごく当たり前に子どもたちが政治や事件に関心を持っていること。

そして、子どもなりに友達とそのことについて討論していること。

これは素晴らしいことだと思う。

犯人射殺で幕を閉じた。

でも、事件は解決したのではなくまた始まった。

というフレーズをどこかで読んで腑に落ちた。

そして、子どもたちをなんとしてでも守らないと。

日曜日の大行進は参加するべきだと、"私はシャルリー"ではないけど。

そう考えながら、眠りについた。

1月10日 土曜日 <犯人射殺と共に事件解決? 大行進に向けて>

渋滞情報を告げる掲示板にも、なんと凱旋門にも、そして街のお店等にも"Je suis Carlie"と掲げられていた。

犯人はもういないけれど、日曜日の大行進を控えて街はまだ緊張していた。

子どもたちは「ママはなに?」と"Je suis Carlie"と言えとばかりに何度も聞いてきた。

私はまだこのフレーズにピンとこなかったから、「ママは麻衣子だよ」と繰り返し応えてやり過ごしました。

子どもたちに、このもやもやの説明がまだうまくできない。

このスローガンはきっと、シャルリー・エブドが正しい! と思っている人ばかりではなく"言論の自由を!"とか"テロ反対!"とかだったり、いろいろな考えや思いが込められている、ということはわかるのだけど......。

みんながみんな右向け右! みたいに口を揃えて"Je suis Carlie"と表明し始めたことに、子どものようにすんなりとけ込めない。

人と違うことが良い、というのがフランス人のはずなのにな?

私に問いただす子どもたちのニュアンスは「ママはシャルリーじゃないの?」それはすっごいいけないこと、まるで対立してる人、みたいな感じだった。

"シャルリー"と"反シャルリー"。

こうやって派閥が生まれていくのか?

1月11日 日曜日 <パリ市をはじめ各地でテロ抗議デモ>

朝から家族のうち2名がインフルエンザで高熱。

デモはテレビ中継で観ることにした。

と言っても、我が家の前の大通りが第3のルートに指定されたので、気持だけは参加しようということになった。

15:00から始まったデモ行進をベランダから静かに見守っていた子どもたち。

シュプレヒコールのない静かな行進が、パリ市内で3ルート夕方まで続けられた。

このテレビ中継を観ていたら"Je suis Carlie"だけではなく多くのプラカードには"僕はキリスト教だ、僕はフランス人だ、僕は銀行員だ"など、自分のプロフィールを書いている人も多かった。

それと、キリスト教、イスラム教、ユダヤ教、仏教......などのマークを並べて書き示した物も多かった。

これを見た時に少しほっとした。

この300万人以上の人たちがみんな"Je suis Carlie"と示していたら、いくらスローガンだろうと、それはちょっと違う意味になっていく気がしていたから。

子どもたちも飽きずにテレビと窓の外を見ながら、この大行進を見届けている。

夕方になっても終わることのないデモ行進を初めて体験した子どもたち。

大抵は2~3時間でわが家の前を通過するのに、今日は6時間近く人々が大通りを歩いていた。

そして、何事もなく終わったことに胸を撫で下ろした人も多かったと思う。

あれだけの各国の要人が集まった、史上まれに見る大行進。

"そこにテロが起きれば世界が変わるんだって"と長男が話していた。

確かにそうだ。

こうやって、長い5日間が終わった。

長女のクラス30人中20人がこの大行進に参加。

自分で意思を表明することが普通だし、行動にすぐにちゃんと移す国民性を目の当たりにし、その判断力に羨ましいとすら思った。

そんな1日だった。

1月14日 水曜日 <事件から1週間が過ぎ......>

襲撃事件後初の"シャルリー・エブド"の発売日。

キオスク前が行列。

きっと初めて買う人がほとんどなんだろうな。

そして、わが家のまわりでは8:30には売り切れ

風刺画に馴染みのない日本人の私は、どうしても絵だけを観て読み取ってしまう。

それがどうもフランス人は違って、絵だけではなくページに書かれた文字すべてから筆者のメッセージを読み取る。

そんなことが身に付いているらしい。

そうなると、やっぱり日本人の解釈とフランス人の解釈には温度差が出るだろうと想像しやすい。

<わが家のその後>

この最新号の"シャルリー・エブド"の風刺画の解釈を、週末に子どもたちとともに考えてみようかな。

そしてどんなふうに感じたか? 家庭内討論もいいと思う。

フランス生まれの移民の我が子どもたちの意見を充分聞いてみたいと思う。

<そして現状を子供達の教室に置き換えてみた>

例えば学校で......。

決して理解し合えなくても、その相手が目の前で転んでしまったら手を差し伸べるだろう。

相手はお礼を言うだろう。

だからといってハッピーな気持ちで、それ以降付き合いが始まるわけではない。

嫌いだけどそこにいる。

ただ同じ教室にいる。

お互いにわかり合えないけど、ただ共存すること(存在していること)を認識する。

それが平和って気がする。

これを世界に置き換えるには無理があるとは思うけど。

うまく言えないけど。

文末になってしまったけれど、

この事件で命を落としてしまったすべての方のご冥福を心よりお祈りします。

そして、テロのない、戦争のない、世界になりますように。

ARCHIVE

MONTHLY