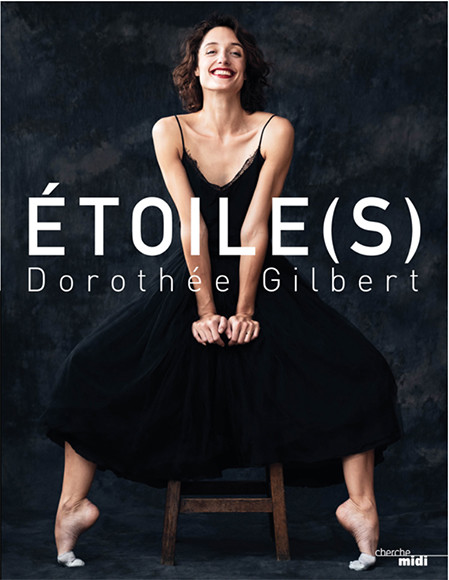

ドロテ・ジルベールの自叙伝『Étoile(s)』と『ジゼル』。

パリとバレエとオペラ座と 2019.12.18

『Étoile(s)』に綴られたバレエ、初恋、出会い、出産、家族……。

「ラファイエット通り107番地のアパルトマンはたいして広くないのに、端から端までが果てしなく長く感じられる。松葉杖に脚をもつれさせ、どうしたらいいのかわからない。キッチンからソファまで運ぼうとするティーカップを、精一杯努力をしているのに次々と床にひっくり返し……外はどんよりと灰色で寒い。まるで二度と太陽が昇ることはないみたい。一日のいちばん明るい時間帯でも、自宅だというのにまるで牢獄のよう。沈み込み、辛抱できずにいる私は、足に穴のあいた囚人……」

シェルシュ・ミディ出版社刊『Étoile(s)』(29ユーロ)。日本語訳の出版に期待しよう。

ドロテ・ジルベールが11月7日に出版した自叙伝『Étoile(s)』の売れ行きが好調だ。オペラ座のブティックをはじめ、パリ市内の書店などでもサイン会を開催し、この本をテーマにラジオや雑誌のインタビューもこなし、ドロテ自身も積極的にプロモーションに務めている効果もあるのだろう。“穴あき足のバレリーナ”と名付けた最初の章で、上の抜粋のように足の怪我で長いこと自宅から出られずにいる暗澹たる時期から、彼女は自分の人生を語り始める。2年前にこの連載でも紹介したように、彼女の夫は第一級のビジュアルクリエイターであるジェームス・ボルト。公私ともにドロテの美しい写真を彼は撮り続け、この本にも彼だからこそ撮影できた彼女の貴重な写真が多数収められている。彼が監督し、彼女が主演した短編映画『Naissance d’une étoile(エトワールの誕生)』同様に、これも夫妻の二人三脚の仕事といえそうだ。

「オブジェとしても美しい一冊に仕上げたいという考えが最初からあったのよ。だって私の書く物語には殺人もなければドラッグも登場しないし、小説でもないし。だから私が感じることを代弁する強い写真を本に使うのは大切なことだったの。デザイン、レイアウト、サイズなどについても、彼とふたりで検討に検討を重ねたわ」

パワフルなカップル、ドロテとジェームス。美の共犯者でもある。photo: Courtesy of James Bort

『Étoile(s)』は出版社シェルシュ・ミディからドロテに依頼があり、生まれた一冊である。バンジャマン・ミルピエがオペラ座の芸術監督に就任した時、エトワールのポートレート撮影がジェームスに任され、その写真をまとめた『Étoiles』という写真集を出版したのがシェルシュ・ミディだったという繋がりからだ。

「最初はライフスタイル的な本を希望されたのね。私の食事とか……でも、そうした本を書くのには自分がベストな人間とは思えず、それにおすすめのアドレスとかも時代とともに失せてしまうでしょ。それで、私のこれまでの人生を語るのはどうかしら?と提案してみたの。私にはダンスの情熱があり、夢を叶えるためにものすごい努力をしたことを語りたかった。自分の身体はダンサー向きではないと思い込んでる若い人たちに、希望を与えたいと思ったの。なぜって、そんなこと言っていたら、私は10歳でダンスをやめていたことになるのだから。バレエ学校時代の成績表を本で公開したのは、私がどこから出発したのかを子どもたちに見せたかったからなの。たとえば3エム・ディヴィジョン時代、しなやかさもポワントも私は2/10 だったのよ。これ見たら、“この子は上にはあがれないね”って人は思うはずよ。だって平均以下だもの。私ほどの努力をせずに成功している人もいるわ。でも欠点だらけの私は、人一倍練習する必要があった。そうじゃなければいまの私には至れなかったの」

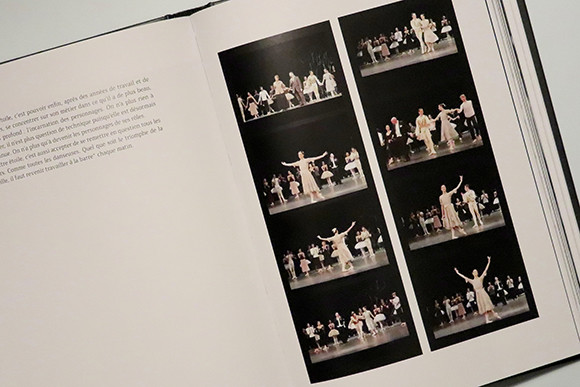

『Étoile(s)』より。2017年11月19日、ストライキ中のオペラ・バスティーユで舞台装置もなくソリスト以外は衣装もない、という公演『くるみ割り人形』で、マニュエル・ルグリをパートナーに踊りエトワールに任命されたドロテ。本書の中には、彼女だけの写真はもちろん、仲のよいパートナーたちとの稽古風景なども複数掲載されている。

---fadeinpager---

保育器に入れられた未熟児が、バレエと出合い、オペラ座バレエ学校の試験に落ち、受かり。そして最初は惨憺たる成績だった“醜いアヒルの子”の生徒が、卒業年の学校公演では主役に配役されるまでに成長。バレエ団にすんなり入団したものの恋愛に恵まれず涙を流し……最初の結婚、エトワール任命、ジェームスとの出会い、出産など、ドロテは自分の人生をこの本の中で素直に語っている。その合間に、自身の身体に向かい合う姿、鍛錬を続け、仕事の幅を広げ、といった思い出以外の話も挿入されていて、ページをめくるごとに彼女の内に秘めた強い情熱、ダンスと家族への愛情が伝わってくる一冊である。努力を重ねていまに至った自分に自信があり、女性として開花した人生を送っている現在のドロテだから書けた本で、ダンスの話が大部分を占めるもののダンス関係者以外にも読みごたえのある内容だ。

長女リリーが誕生。写真はドロテのパーソナルアーカイブから。photo: Courtesy of James Bort

「この本の仕事をしたのは、とってもよいタイミングだったわね。できる限り大勢に私のメッセージを伝えられたら、という思いがこもってるのよ。ダンスに限らず、どの分野でも意欲と情熱をもって仕事をすれば、到達ができるということを語りたかったの。この本にとりかかったのは昨年の秋頃だった。昔の自分に舞い戻り、私のプリズムを介して思い出を書いて……。雑多な思い出、数々のエピソード、私が語りたいことについて一冊の本としての形を整える編集作業を手伝ってくれる女性はいたけれど、文章は私よ。15、6回くらい推敲したんじゃないかしら。そして夏の間に写真を選び、レイアウトを考えて、11月の出版に間に合ったの。とっても興味深い仕事だったわ」

オペラ座のブティック内でのサイン会では、長女リリーがママの隣に座って花のデッサンをプラスしていた。彼女は文字が少し読めるようになってきたところだという。

「彼女、『Étoile(s)』も手にとるけれど、いまのところはまだ自分の写真が載ってるページを眺めている程度ね」。と微笑むドロテ。本に書かれてあるように、母親としても充実した暮らしを送っていることが感じられる。18歳の誕生日、“ボーイフレンドもいず、ファーストキスもしたことがない。私は未婚の処女で一生を終えるんだわ”と大泣きしたのは遠い昔のことのようだ。

2014年に誕生したリリーの隣で、舞台復帰に向けてヨガに励むドロテ。photo: Courtesy of James Bort

オペラ座のダンススタジオにて、母と娘の微笑ましいひとコマ。photo:Courtesy of James Bort

---fadeinpager---

アクトレス・ダンサー、ドロテが『ジゼル』を東京で踊る。

『Étoile(s)』の中でも語られていることだが、“将来 、エトワール・ダンサーになる!!”とドロテが心に決めたのは、地元トゥールーズで見たパリ・オペラ座の『ジゼル』がきっかけである。彼女が10歳の時のことで、後で彼女は知ることになるのだが、その日舞台で踊ったのはマニュエル・ルグリとノエラ・ポントワだった。

「運命だわ。もしこの『ジゼル』を見なかったら、そして、もしバレエというのが職業として存在することを理解しなかったら……人生って実は最初からすでに書かれているのかもしれないわね。この時見た『ジゼル』で気に入ったのは物語はもちろんだけど、何よりもノエラ・ポントワの演技に印象付けられたの。第二幕の白くて長いコスチュームとか衣装にも心を奪われたわ。このバレエの物語は型どおりのものではあるとはいえ、愛情、裏切り、狂気、精霊……語るべきことがたくさんあるの。無償の愛、許し……純粋でとっても美しい作品よ」

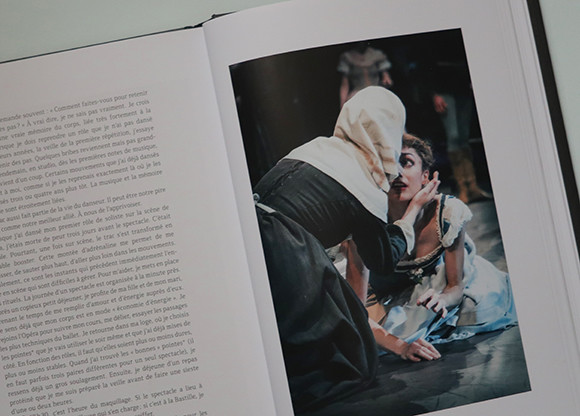

ドロテの自叙伝『Étoile(s)』に掲載されている『ジゼル』第一幕の狂気のシーン。

オペラ座年末公演のひとつ『ライモンダ』で主役に配役されているドロテ。登場人物のキャラクターがほかのヌレエフ作品に比べるといまひとつ希薄な印象のあるバレエだが、ドロテは動きの細部、視線に気を配り、主人公ライモンダに骨肉、ハートを与える見事なアクトレスぶりで観客、バレエ評論家を魅了した。彼女のパーフェクトなテクニックについては、いまさら特筆する必要はないだろう。

「私は演じることが好き。上手に演じて、よい出来にしたいという意欲がいつもあるの。それは映画『エトワールの誕生』に参加する以前からのことよ。バレエで役を準備するときは過去のビデオを見て、原作があれば読んで……テーマの周辺についても研究をし、役の人物像を豊かにできるようにインスピレーションを得る努力を常にしています」

『ラ・シルフィード』のコスチュームで。『ジゼル』の第二幕の衣装同様、ロマンティック・バレエらしくヴォワルが幾重にも重なる白く長い衣装だ。photo:Courtesy of James Bort

第一幕のジゼルはどのような村娘なのだろうか。なぜ突然正気を失ってしまうのだろうか。ドロテはどのように考えているのだろう。

「彼女は心臓が弱いので、母親からとても大切にされて暮らしているの。父親の存在は知らないけど、ピュアな人生を送っていて、狂気とは無縁のごく普通の娘。そんな彼女にはアルブレヒトの裏切りというのは、不可解すぎることなのね。理解を超えている。過去に出合ったことのないできごとに衝撃を受けるのね。頭の中で何かがプチンと切れる感じ。突然現実から切り離される感じ……そういう経験ってない? たとえば、ずっと前にアレッシオ(・カルボーネ)と暮らしていた時代、彼、1年のサバティカルイヤーをとって外国で踊っていたのね。それがある日、ベルが鳴ってドアを開けたら彼が立っていて……。私を驚かせようとパリに戻ってきて目の前にいるのだけど、私、それを理解するのに頭の中で時間がかかった。すぐには喜べなかった。彼は遠くにいるはずなのに……とあまりにも思いがけなくって、頭の中でバグが起きたみたいになった。ジゼルの狂気ってこういう感じじゃないかしら。電気ショックのようで、いったい何が起きたの? なぜ?……と。だから、彼女はそれまでのアルブレヒトとの時間を頭の中で生き直してみるのね。“ああ、ヒナギクの花……彼にあげたのに、彼はウイといったのに、なぜノンなの? 本当にノンなの? 愛していたのに、私を愛していないの? そうなの? そうなのね……”というように、彼女の頭の中に次々と浮かぶ思いを私は観客に見せるの。いつもではないけれど、この狂気のシーンのようにひとりで自分に向き合うシーンでは、身体表現のために頭の中にこうした声が私には必要。そうすることで感情が引き起こされるから」

この第一幕の最後、ドロテが踊る狂気のシーンは観客が涙を誘われる名場面である。『ジゼル』を東欧の舞台で踊った時は、ドロテ本人もここで涙を流してしまった。映画『エトワールの誕生』で演技のコーチから指導を受けた後のことで、彼の教えがとても役立ったと感じたそうだ。ドロテが踊る『ジゼル』では見逃せないシーンは数え切れないほどあるが、とりわけ第二幕のアルブレヒトへの許しの表現も圧巻である。

ドロテが演じるジゼルは慈愛あふれる聖母のよう。パリ・オペラ座での『ジゼル』第二幕より。アルブレヒト役は東京でも一緒に踊るマチュー・ガニオ。photo:Svetlana Loboff/ Opéra national de Paris

「『ジゼル』ってスピリチュアルな作品ね。私は信心深い人間ではないけれど、第二幕でアルブレヒトの膝下に花弁をはらはらと落としていく時、聖女マリアの絵が自然と私の目に浮かぶのよ。これはとりわけ美しいシーンで、大好き。第二幕でジゼルの霊はアルブレヒトに対して、“気にしないで。あなたを許すわ。ずっと愛しているわ”と言い続けてるの。最後はとても悲しいわね。次のパリ・オペラ座日本公演ではマチュー・ガニオと『ジゼル』を踊ることになっていて、その後、ユーゴ・マルシャンと『オネーギン』も。日本では毎年のように踊っているけれど、ガラだとこのように全幕作品を踊れることはないでしょ。今回はクラシックの名作の全幕を2作品も踊れ、日本の観客を前に物語を語れる機会が得られてすごくうれしいわ」

公演日:『ジゼル』2020年2月27日(木)~3月1日(日)、『オネーギン』3月5日(木)~8日(日)

会場:東京文化会館(上野)

演目:

『ジゼル』 振付:ジャン・コラーリ/ジュール・ペロー 音楽:アドルフ・アダン

『オネーギン』 振付:ジョン・クランコ 音楽:ピョートル・イリイチ・チャイコフスキー

www.nbs.or.jp/stages/2020/parisopera/index.html

madameFIGARO.jpコントリビューティング・エディター

東京の出版社で女性誌の編集に携わった後、1990年に渡仏。フリーエディターとして活動した後、「フィガロジャポン」パリ支局長を務める。主な著書は『とっておきパリ左岸ガイド』(玉村豊男氏と共著/中央公論社刊)、『パリ・オペラ座バレエ物語』(CCCメディアハウス刊)。