1984年という「分岐点」に立つ坂本龍一を見つめ直す『Tokyo Melody』

Music Sketch 2026.01.17

この映画が記録しているのは、1983年のYMO散開後、創作の自由が一気に解放され、同時に表現の可能性を貪欲に広げていく坂本龍一の姿である。1984年、32歳の坂本龍一を追ったドキュメンタリー『Tokyo Melody Ryuichi Sakamoto』は、世界的評価を獲得し始めた音楽家の「途中経過」を捉えている。YMOの散開、ソロ活動の深化、映画・広告・テクノロジーへの関心が交錯するこの時期、坂本龍一は何者になろうとしていたのか。

坂本龍一(1952〜2023年)。東京都生まれ。音楽家。『千のナイフ』(1978年)でソロデビュー。同年YMOの結成に参加。83年に散開後は『音楽図鑑』『BEAUTY』などを発表、革新的なサウンドを追求し続けた姿勢は世界的評価を得た。映画音楽でも高い評価を受け、『ラストエンペラー』(87年)ではアカデミー賞作曲賞など多数受賞。環境や平和問題への言及も多く、また被災地の子どもたちの音楽活動を支援した。

フランスのチームが撮影したドキュメンタリーの背景

監督は、パリを拠点とするアメリカ人監督エリザベス・レナード。1983年のカンヌ国際映画祭で『戦場のメリークリスマス』のプレミア上映を観て、坂本の音楽とスクリーンの中の姿に衝撃を受け、ミュージシャン・作曲家・俳優としての彼をフランスのテレビ番組のために撮影することを決めた。低予算のため、1984年5月の1週間(実質4日間)という短期間で実施されたが、監督を含めて計6名の小さなチームというフットワークの軽さが、初めて見る日本、東京、そして坂本龍一という音楽家を身近に捉えることに成功している。

インタビューやスタジオでのレコーディング風景、演奏シーン、彼が出演したCM、YMOの散開コンサートや大島渚監督『戦場のメリークリスマス』の印象的な一場面などが収められ、なかでも特筆すべきは、フェアライトCMIを使っての作業風景や、当時結婚していた矢野顕子との自宅での連弾の様子だろう。

フェアライトCMIを使用した1984年の創作現場

84年の時点で、坂本は4枚目のソロアルバム『音楽図鑑』の制作に入っており、自らがエグゼクティヴプロデューサーを務めるミディ・レコードを矢野顕子らと設立している。アルバム制作は1983年6月〜84年1月で一時中断し、4月から再開したが、そこでの当時最先端の機材だったフェアライトCMIとの出会いは作曲における「時間」の概念そのものを変えつつあった。同時に、シュルレアリスムの中心人物であるアンドレ・ブルトンの自動筆記に通じる方法を音楽制作に取り入れ、無意識から立ち上がるものを書き留める作業を繰り返したそうだ。

フェアライトCMIの機能を説明するシーン。

もちろん、時代のなかで音楽の在り方についても変化が生じていた。坂本は語っている。

「音楽っていうのはね、いままでは普通、一番最初の音から一番最後の音まで、順を追ってつくられてきたことが多かったんだけども、いまはね、(中略)一曲っていう観念もね、そのメモリーしたやつをどこに持っていってもいいわけだから、そうすると時間というのは、つくっているときは線的な/リニアな/一方向の時間じゃなくて。バラバラに分断された時間の塊があって、それをどういうふうにあとで組み合わせてもいいような作り方になってきたというかね」

「音楽が聴かれる現場でもね、たとえばバックグラウンドミュージックっていうのが、いまは喫茶店でも、デパートの中でもどこでもあるんだけども、(中略)つまり、5分とか10分とか、曲の頭から終わりまで聴いていなくちゃ意味が汲み取れないというような音楽はいまの生活の実状には合わないと思っていますね」

そういった意味でもフェアライトCMIは単なるサンプラー/シーケンサーといった機材ではなく、坂本龍一にとって音楽の時間構造を組み替えるための思考装置でもあったのだ。

---fadeinpager---

「飽きるから変わり続ける」という表現方法

映画の冒頭に登場する、眉や唇をペイントした坂本龍一の姿は象徴的だ。それは視覚的な挑発ではなく、ジェンダー、メディア、表象への意識と結びついた態度だ。「飽きるから変わる」という言葉には、その後もアルバムのどれをとっても同じようなアプローチがないという創作姿勢との一貫性が見えてくる。

「YMOだけじゃなく、僕自身もアルバムごと、ステージごとに雰囲気を変えてますけども、いちばん大きな理由は『飽きちゃう』。自分が化粧をすることで人に男らしくないとか思われることを心配したことがぜんぜんない。むしろ男か女かわかんないように思われたほうが面白い」。変わり続けること自体が、当時の坂本龍一にとって最も誠実な自己表現だったのだろうか。

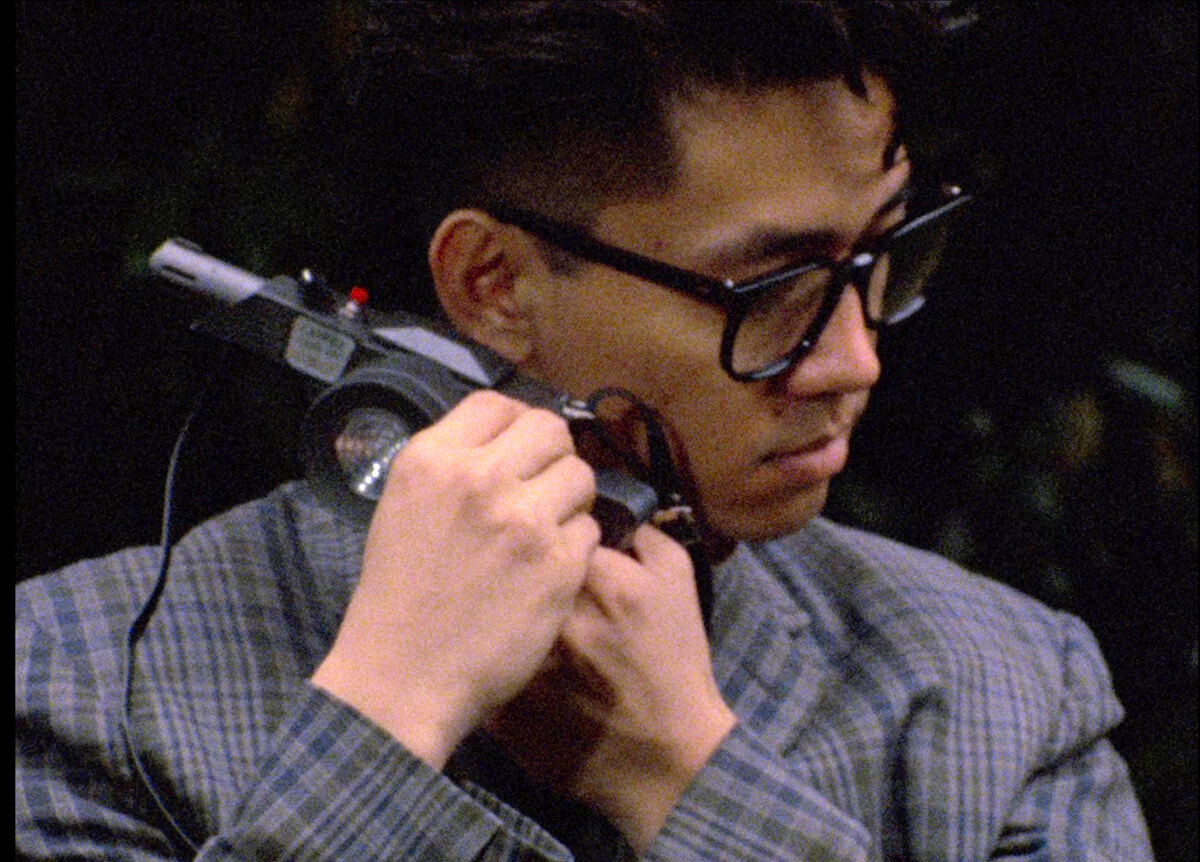

オモチャのカメラでふざける坂本龍一。

坂本は1982年2月に、同年春の資生堂のキャンペーンソングとなった忌野清志郎との共作「い・け・な・いルージュ マジック」をリリースしていて、「夜のヒットスタジオ」や「ザ・ベストテン」といった当時の音楽番組に度々出演し、時には清志郎が教授にキスをするなどして、話題を集めていた。当時はコピーライターやアートディレクターなどが脚光をあびる広告大ブームの時代でもあり、一方で、ニューウェイヴやYMOからテクノカットが流行し、コム・デ・ギャルソンなどのデザイナーズ・ブランドが世界へ進出していた。

文化に対する飢餓感と自身のアイデンティティ

坂本は早くから文化に対する飢餓感も察していて、「テクノロジーの綻びとかエラーとかノイズの部分が気になっていて、そこから新たな文化というか、知性が発展していく可能性があるのではないか」とも、語っている。

自伝『音楽は自由にする』(2009年)の中で、散開の前からいろいろなジャンルの人と会ったり、仕事をしたりするようになり、刺激を受けてきたと語り、坂本の交友関係は一気に広がる。その流れに着目するかのように、『朝日ジャーナル』誌で筑紫哲也によるインタビュー連載「若者たちの神々」が1984年4月13日号からスタート。坂本が取材を受けたのは1984年5月2日で、ドキュメンタリー内でも同誌を読んでいるシーンが登場する。

坂本は幼少期から西洋音楽を学んで育ち、バンド活動の経験が全くないままYMOに参加したとあって、ポップ・ミュージックへ参入した経緯も特殊といえる。対談では時代を捉えながら、次のようにも語っていた。

「......10代のころからいつも思っていたのは、日本人のぼくが西洋の18〜19世紀につくられた作曲技法を学んで、それをどういうアイデンティファイしたらいいかという問題でしたよね。(中略)高校時代の全共闘運動は、一つは自己解体とか、アイデンティティの問題だったでしょう。政治運動をやりながら、いつも片一方では西洋音楽のオベンキョウをしていたわけだから、それをどういうふうに自分の中で位置づけたらいいか、いつも困っていましたね」

---fadeinpager---

ルーツはごったまぜの東京的なもの

『Tokyo Melody Ryuichi Sakamoto』のコンセプトは、「東京の音を、坂本龍一という人物のポートレイトとともに描く」というシンプルなものだった。そのため坂本の肖像であると同時に、渋谷のスクランブル交差点、新宿アルタの巨大スクリーン、原宿の竹の子族やローラー族、店頭のTVが映す山口百恵と三浦友和の結婚会見、パチンコ、祭り......といった、海外の映像スタッフが捉えた1980年代東京のサウンドスケープを記録した作品でもある。

新宿アルタの大型街頭ビジョンに自身のCMを流して撮影。『森田一義アワー 笑っていいとも!』が1982年10月4日から開始し(2014年3月31日終了)、新宿アルタはランドマークとしても機能した。

都市のノイズは、坂本のカルチャー観と深く呼応している。「若者たちの神々」では、「ルーツがないのがぼくらの素直なルーツ、あるいは、ごったまぜの東京的なものがルーツでしょう」と、話していた。

ドキュメンタリーとはいえ、演出的に気になる部分が少しあるが、 当時の坂本は既に街を自由に歩けるような状況ではなく、限られた時間内で撮影する必要があったという。実際、群衆の殺到を避けるための早朝撮影でも数分のうちにファンに見つかり、彼女たちは感極まって泣き出してしまうような状況だったそうだ。そのせいか、デヴィッド・ボウイから学んだのがクリエイティヴな面ではなく、「"メディアの中でいかに自分でいるか"を学んだ」と語っているのが興味深い。

40年後に届く、未完成のエネルギー

最後にここからは私自身の記憶とも重なる話になるが、私の姉(脚本家・演出家 如月小春)もこの時代に生き、「若者たちの神々」の対談にも取り上げていただき、84年末にはNHKのFMステレオ放送「ラジオ劇場:坂本龍一と如月小春のラジオパフォーマンス『LIFE』」で共演したり、86年には教授のプロデュースによる曲「NEO-PLANT」をリリースしている。 同じ沿線に生まれた如月は都市を舞台に戯曲を書いていたこともあって、彼女の創作とも交差していた。その後、私は教授にインタビューする機会に何度も恵まれたが、ドキュメンタリー内での優しく語り、丁寧に実演する様子は、私が取材時に教授から感じていた姿そのものだ。多くの方々が語っているように、私にも親戚のお兄さんのような優しさで接していただき、特に姉の死去後は、教授と姉の話をすることで本当に楽しく癒やしてもいただいた。奇しくも私の誕生日に亡くなられたこともあり、この先も教授のことを思い出さない日はないだろう。

このドキュメンタリーは完成後の1985年にはいくつかの国際映画祭で上映され、日本では同年開催の第1回東京国際映画祭で上映された。商品化されたVHSとDVDも長らく入手困難な状況が続いていたが、近年になり倉庫に眠っていた16mmフィルムが発見され、修復を経てデジタル化(4K レストア版)が実現したという。

最後の3年半を追ったNHKのドキュメンタリー番組をもとに制作された映画『Ryuichi Sakamoto: Diaries』では、その日記と共に、後世に何を残すべきか、生命の終わりといかに向き合ってきたかといった姿が収められているが、この『Tokyo Melody Ryuichi Sakamoto』が映し出すのは、好奇心にあふれ活動範囲を拡張し続ける、稀代の音楽家・坂本龍一へと向かう途上の姿である。1984年の坂本龍一は、約40年経ったいまなお私たちに「変わり続けること」の価値を問いかけている。観るものに刺激を存分に与えてくれるカッコイイ、ドキュメンタリーである。

⚫︎監督/エリザベス・レナード

⚫︎出演/坂本龍一、矢野顕子、細野晴臣、高橋幸宏

⚫︎制作会社/INA、KAB Amercia Inc.、KAB Inc.

⚫︎1985年 ⚫︎62分 フランス、日本

⚫︎配給/エイベックス・フィルムレーベルズ

©Elizabeth Lennard

https://tokyomelody.com/

*To Be Continued

音楽&映画ジャーナリスト/編集者

これまで『フィガロジャポン』やモード誌などで取材、対談、原稿執筆、書籍の編集を担当。CD解説原稿や、選曲・番組構成、イベントや音楽プロデュースなども。また、デヴィッド・ボウイ、マドンナ、ビョーク、レディオヘッドはじめ、国内外のアーティストに多数取材。日本ポピュラー音楽学会会員。

ブログ:MUSIC DIARY 24/7

連載:Music Sketch

X:@natsumiitoh