MAISONでのランチと、Désiréeの花。

オープンから1年を迎えたレストランMAISONへ、ランチに出かけた。

昨年、オープン2日目にディナーに出かけて以来の食事。

MAISONは、人気を博したビストロLe Clown Barのシェフを務めていた渥美創太さんが、「家みたいな店」で「ガストロノミーをやりたい」と開いたレストランだ。

1年ぶりでの食事は、初訪問時とは、まったく別の体験となった(詳しくはインスタの9月12日の投稿をご覧ください)。

何度も「これ、おいしい〜!!」と声をあげ、そわそわして時折お尻が椅子から浮いてしまうほどに興奮し、カメラを持って行っていたことをすっかり忘れていた(お支払いの時にバッグをのぞいて気が付いた)。

あまりにも楽しい時間を過ごして、1週間後にまた予約を入れた。

誰かと一緒に行こうかとも思ったけれど、それよりも、もう一度、コースで料理を提供するレストランで、こんなにもひとりで楽しめることを、体感したかった。

再訪するまでの1週間に、しばらく尾を引いたワクワクの正体を掴みたくて、あの高揚した時間を反芻しては、考えた。

ひとことで表すなら、初体験。

思い返せば、7〜8年くらい前までは、非日常の体験へと足を踏み入れるガストロノミーのレストランに、少し背伸びをして、背筋を伸ばして行くことは、喜びだった。

それがだんだんと足が遠のき、隣のテーブルが近くて、食事の間に、見知らぬ人との会話が始まるような、親しみある空気と、即興性と、そのことで生まれる笑いや雑音を耳にする店にばかり足を運ぶようになった。

たぶん、私は、温度を感じたくなったのではないかと思う。

オープン2日目にMAISONで食べた料理は、とても考えて構築された一品一品という印象だった。

それが、1年ぶりに対面したお皿は、話しかけてくるような感じがした。

「あ〜、これ、スペインに行った時に、この甘唐辛子と肉を一緒に食べたらおいしかったから、これ俺も店で使おう!って思ったんすよ」。というのは私の妄想で、実際に言われたわけではないのだけれど、そんなふうに創太シェフが話しかけてるようなお皿に思えた。

で、行ったことのないスペインのどこかの地を想像した。

そんなふうにお皿と対話して(想像の世界で)、ふと顔を上げ、厨房を見ると、肩に力の入っていない創太シェフとMAISONチームのみんなが、それぞれの仕事をしていて、ライブ感があり、なんだかみんなが楽しそうだった。

仕事中だし、顔が笑っているわけではない。表情は真剣そのものだ。でも緊張感のある中で、自分のリズムで動けていて、身体が喜んでいそうな、そんな印象を受けた。

それで思い出したのが、2013年の4月にサル・プレイエルで聴いたベートーベンのピアノコンチェルト第1番。ピアニストはマルタ・アルゲリッチで、指揮はクラウディオ・アバド、オーケストラはマーラー室内管弦楽団だった。

いまだに忘れられない、そしてこれからも忘れることはないだろうそのコンサートで、アルゲリッチの演奏は言わずもがなだが、目に焼き付いているのは、楽団の人たちの演奏していた姿だ。弦楽器の奏者たちが、とても自由に身体を音に乗せているように見えた。それは、「僕、この楽団でどうしても演奏したくて、それで入団したんですよ」とでも言ってるかのようで(これももちろん私の妄想です)、演奏自体、本当に素晴らしいものだったけれど、そういう身体からあふれ出る何かって、こんなにも伝わるんだなぁとひしひしと感じる経験だった。

そんな世界最高峰の演奏をふと思い出してしまうくらい、MAISONでのランチは、身体ごと楽しかったのだ。

そして訪れた翌週。

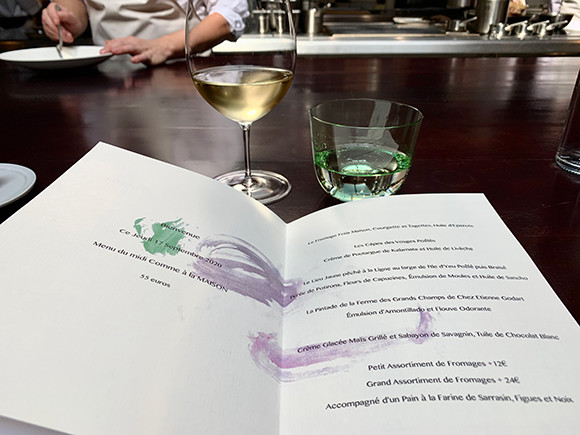

メニューが素敵だ。

創太シェフの3歳のお嬢さんに、お絵描きの道具を渡したらいきなりとても自由に描き始めた、という絵が下地になっている。図らずも、その色彩とグラスの色が、見事に調和している(前の週は、偶然にも、料理とも調和していた)。

まず最初に、自家製のフレッシュチーズとズッキーニのスープで、口の中をリフレッシュし、出てきたセップ茸の一皿。

上にのっているのは、半透明でとろっとしていて牛の骨髄かと思いきや、窯で丸焼きしてから皮を剥いた焼きナスだった。キノコとナス、好きだなぁ、としみじみした。そこに、カラスミを忍ばせたクリームソース、セロリの風味を濃縮したような香りを放つセリ科のハーブ“リヴェーシュ”のオイルが鮮やかで、上に散らされたスベリヒユの潤いある食感が楽しい。

次は、ポワレしてから炭火で焼いたポラック(タラ科の魚)だった。自分からはまず注文することのない魚なのだけれど、あまりのおいしさに鼻から大きく息を吐いた。ムール貝のジュと自家製山椒オイルをまとって合体した風味が、口の中だけじゃ収まりきらず、鼻まで立ち上った感じだった。

続いての肉料理は、ホロホロ鳥。前週食べた、仔牛は(インスタ、ご覧ください)小躍りするおいしさだった。対してこのホロホロ鳥は、唸って、黙り込んでしまうおいしさ。「これ……すごいね。こんなの初めて食べた」としか言葉が出てこなかった。素材の味、と簡単に言うのをためらうほどの、強さを湛えたふくよかな味。窯で焼くことで引き出される旨味があるようだ。一度、オーブンで試してみたら、同じようにはならなかったらしい。ホロホロ鳥に合わせて出してくれた、コート・デュ・ルシヨンのロゼワイン(Perle de Rosé/ Mas Delmas/2018)と一緒に味わって、気分は上々だった。

余韻にすっぽり包まれて、オプションのチーズを頼んだ。シェーヴルに、ミモレット、コンテ、フルム・ダンベール、ブリーと顔ぶれはスタンダード。なのに、発見に満ちた味わいの盛り合わせで、前回私はすっかり興奮した。それで、再び。これは、ぜひ、多くの人に味わってほしいよなぁ。

いよいよお腹が満たされてきたところに登場したデザートは、羽のように見えるホワイトチョコのチュイルをあしらった焼きトウモロコシのアイス。パティシエール、小林里佳子さんのデザートは、口の中ではしっかり印象付けるのに、スルスルと流れて胃に収まると、そのままスーッと消えていくような、あとくされのないおいしさだなぁといつも感じる。

その引き際のよい味わいに、決まってちょっと憧れの気持ちを抱く。

それで最後に、軽く身悶えしてしまうような、ロマンティックなミニャルディーズを出してくるのだ。ヘーゼルナッツのクリームを絞ったスワンのシュークリームと、ミラベルのシロップがけ、それに蒸留酒を混ぜ込んだ生チョコ。

どれでフィナーレを飾るかさんざん迷って、スワンだな、と思っていたのが最後の最後に予想外で、チョコにその座を渡した。滑らかかつ軽い口当たりで、やっぱりちょっと憧れちゃうようなチョコだったな。

それにしても、だ。

このコースが55ユーロというのは、お手頃すぎやしないだろうか。

前回、「また来るね〜」とまるで誰かの家にお邪魔して帰る時のように、心がふんわり温かく丸まって店を後にしたら、「お花買って帰ろ〜」という気分になった。

今回もやっぱりそうだった。

それでDésiréeに向かった。

なるべく近隣の生産者から仕入れている花屋さん。

野の花を集めたようなブーケが私は好きで、特に昨年、実家の愛犬が空に旅立ってからは、彼女がクンクンしたくなるような花ばかり買うようになった。この店だと、それが叶う。

「さぁて、おうちに帰ろうか」と満たされたお腹とブーケを抱えて、軽い足取りで家に帰った。

*お知らせ*

私が食事に訪れてから数日後、9月23日にMAISONから以下のお知らせがありました。

「換気扇の工事に関する重大な欠陥が発覚し、再工事が必要となりました。

そのため、誠に残念ながら、しばらくの間、再び店を閉める決断をいたしました。」

再開の目処が立ち次第、案内を出すそうなので、来店をお考えの方は、ぜひ

MAISONのサイトで経過をご確認ください(reservationのページに告知があります)。

ARCHIVE

MONTHLY