ボローニャの街と友と。インスピレーションにあふれた3月。

3月は、毎週木曜日にボローニャチェントロ(旧市街)に行っていた。木曜日は唯一子どもたちがみんな4時まで学校があるのでいちばん自由がきく日。作品のデリバリーや設営、買い物を済ませたり、友だちに会いに行ったり。

子どもたちを学校に送ったら、毎日仕事でボローニャに行く夫のパオロと一緒に下山して、旧市街にあるパオロのオフィスから自転車で出発。たいてい、まずいつものバール、マウリッツィオに。

ここには、2008年にボローニャに移住した時から通っている。

店主のマウリッツィオ(左)一家とは、犬とふたり暮らしだった頃から、大晦日やイースターを家族と一緒に過ごしたり、ここで働いていたサーラとアパートをシェアしたり。親戚のおじさんみたいな人。下ネタ好きなおじさん、レオ(右)は古い常連。本業は役者で有名な作品にも出演している。エキゾチック美人のザラはイラン人で、別の店で働いていた時からの友だち。

はるか昔に作ったスタッフのポートレート。もうこの中ではマウリと、夜シフトのアンドアしかいないので、新メンバーを追加するつもり。

ボローニャのおへそのピアッツァ(広場)に隣接するネプチューンの像。右手にはボローニャでいちばん大きい図書館があり、旧市街に住んでいた時は子どもたちと週1、2回は来ていた。

近くには市場。

細い路地に八百屋、肉屋、総菜屋、日用品店などが並んでいる。

この魚屋にも毎週通っていた。

うちの隣町にあるパン屋さん、カルツォラーリは、ボローニャ市街にも数店出店している。去年の秋、市場のすぐ近くにオープンしたこの店舗には、ランプシェードを2点作った。

---fadeinpager---

市場エリアの東側には14世紀に建てられた商工会議所 (自転車漕ぎながら撮ったので斜め)。この左手にある13世紀の建物は、代々建築業をしてきたパオロの先代たちも関わって来た。

大きな木の扉の向こうには、エッシャーの絵を思わせる中庭と階段。

パオロのおじいさんが1930年代に取り付けた、ボローニャで4台目のエレベーターに乗って、塔に登る。

最上階からはボローニャのシンボル、2本の塔がすぐそこに。

ボローニャには12~13世紀にかけて、100本以上にも及ぶ塔が建てられた。中世の裕福な一族のステータスシンボルとして建てたと言われている。その後、多くの塔は傾いたり崩れたりして、短く残った塔は住居、店舗、牢獄などさまざまな用途で使用されてきた。今では20本ほどが残っている。そのうちのひとつ、アジネッリの塔(高い方の塔)には上ることができる。498段の階段を上ると、眼下には赤いレンガの連なる中世の町、ボローニャらしい景色が。

2本の塔を見上げるテラス付きのこの物件は何年も売りに出ていて、一昨年買い手が決まった。住居、ホテル、イベントスペースなどのコンプレックスになるようだ。

窓の向こうには商工会議所。

歴史的建造物の修復を主に手がけるパオロは、ボローニャのこんな特別な景色をたくさん見て来たのだろう。

国で保護されている歴史的建造物は、修復、修繕のほか、内装をいじるには規制だらけで、許可を取るのも大変。建築士、設計士、熱工学士、電気技師、配管師、大工、床にレンガや寄木張りをする人、窓を作る人、壁画の修復及び壁を塗る人などさまざまな人を手配し、外壁を直す足場や建材、廃材を積んで横づけするためのスペースを保つ許可など、役所仕事も多く、一日中走り回ったり行列したり、パオロの仕事量を考えるだけで気分が悪くなる。ほとんどひとりでできる私の仕事は、本当にシンプルでストレスフリー。ありがたいことだ。

商工会議所が見えるこの部屋の床には穴が。

覗くと道を歩く人が見える。

道から見上げた景色。門を叩く人が誰なのか覗ける仕組み。ボローニャには町中にこんなポルティコ(回廊)があり、雨の日でも濡れずに町歩きを楽しめる。ポルティコについて、詳しくは2019年11月の記事を、是非。

---fadeinpager---

商工会議所から自転車で5分のところに、親友ユリアの家がある。

ユリアの家は広いテラスを囲ってコの字型になっていて、半分は歴史的建造物に指定されている。

ヴェネツィアーノと呼ばれる、粉砕した天然の大理石などを使った人造大理石の床は冷たい印象。本当は寄木張りの床にしたかったユリアだけど、歴史的建造物にその許可はおりない。でも抜群のセンスで、居心地のいい空間に。

暖炉はボローニャ旧市街では使うことが禁止になった。けれど真冬はこっそり使っている。

テラスを挟んだ向こう側は子ども部屋。

通路から向こう側は歴史的建造物ではない。

5メートル以上ある高い空間を利用したロフト式の子ども部屋、子どもたちだけでなく私もワクワクする空間。

ファイバーアーティストのユリアは、大きな作品から身につけられる作品のほか、陶芸家、染色家、仕立て屋などさまざまなアーティストとコラボレーションをしたコレクティブなブランド、ATEM METAを去年立ち上げた。

素材はほとんどローカルなものを使い、古い手織りの麻の布や切れ端を再生させたり、サステナブルな素材と手法で、タイムレスな美しいデザインのものを創っている。ロゴのオブジェは、去年のユリアの誕生日プレゼントに贈ったもの。

毎週木曜日、ATEM METAのコアなメンバーの染色家アリーチェと、仕立て屋アントネッラがやって来て、サンプルの仕上がりを確認したり新しいアイディアをシェアしたり。ここにいるだけで、クリエイティブでポジティブなエネルギーに満たされる。

アリーチェが天然の染料で蒸し染めにしたソックスやTシャツは、いろんな色の花粉が散った蚊のような独特な仕上がりで、まるで絵画。

染まり具合を試すために使われる布は、ナチュラルなパステルカラーの見本帖のよう。これは割いてユリアが織物に使うことに。

アリーチェが染めた古い麻布は、アントネッラがコートに。

ユリアが織ったストラップは、アントネッラがバッグに。コンセプトも作品もみんな大好き。何より作り手が素敵。今はヨーロッパとアメリカで販売している。

---fadeinpager---

ユリアの家から自転車で1分、クララの家には作品のデリバリーがてら寄った。

クララは近くにある可愛い雑貨屋さん、リトルショップのオーナーで、建築家、兼小学校の非常勤講師もしている。

リトルショップをオープンしたのは大好きな雑貨に囲まれて大好きな水彩画を描いていたかったから。何事も考えすぎず、思い立ったらとりあえずやってみるタイプ。

去年越して来たこの家。棚にはインコが2羽住んでいて、「あぁまたソファーにうんちしてる~」と笑っていた。床の箱にはプール付きミニ庭園にカメが2匹。後日シチリアの犬収容所から可愛い白い犬がやって来たと写真が届いた。パートナーと別居して、子どもふたりの面倒も見ながら何足ものわらじを履いてニコニコやっているクララにも、いつもインスパイアされる。

大理石のキッチントップ、行き止まりの廊下だったところを上手に使って作ったお風呂、天井を剥がして作ったロフトも、さすが建築家の仕上がり。

ボローニャで夜イベントがあったり、ゆっくりしたかったらいつでも泊りにきてね!なんてホスピタリティーも抜群なクララ、ありがとう!

---fadeinpager---

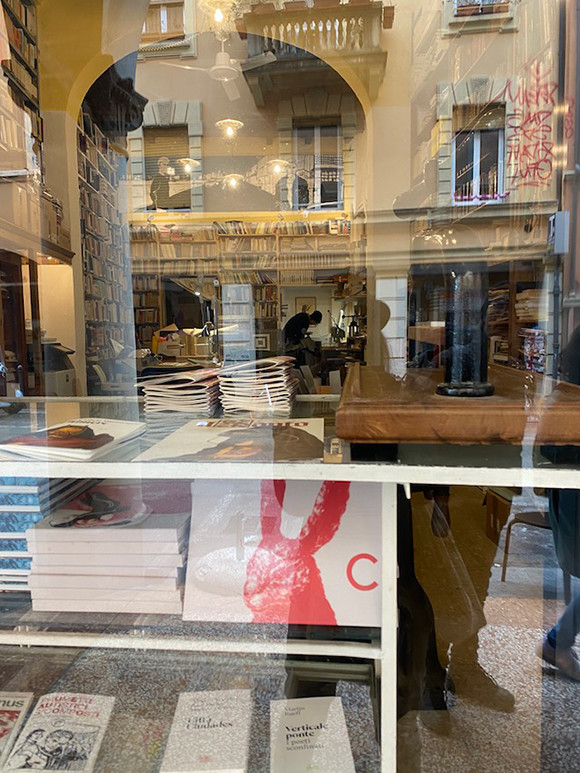

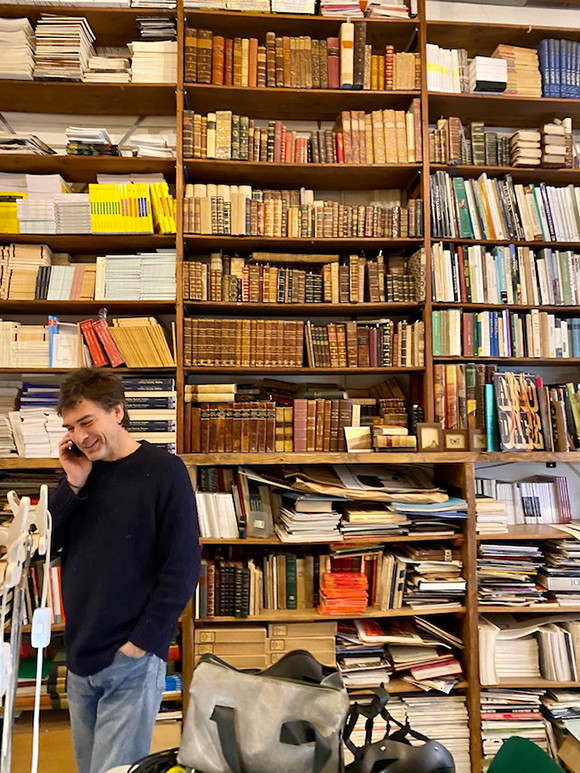

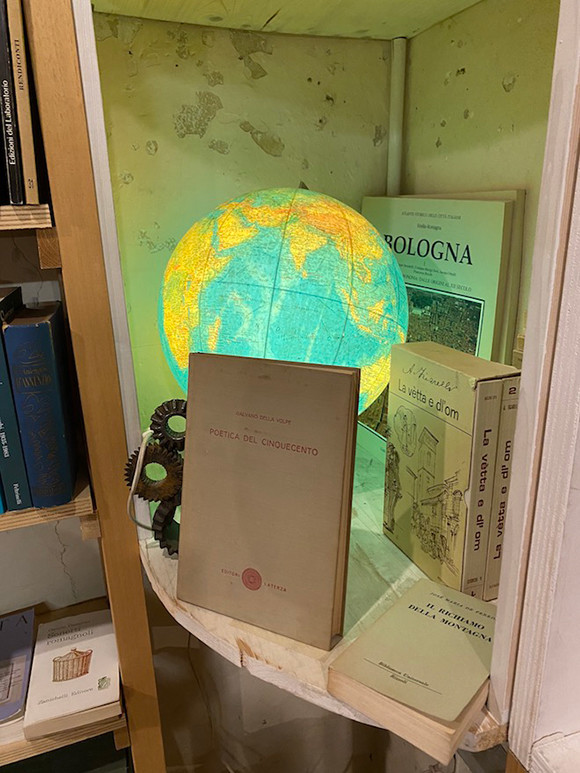

こちら、大学エリアにあるファビオの本屋さん、モードインフォショップ。

いつも最高の笑顔で迎えてくれるファビオとは家族ぐるみで仲良しで、パリに何年も住んでいたマダムのアントニアは、刺繍や縫い物で繊細な作品を作るアーティスト。ユリアともコラボレーションをしている。この日はちょうど電車でパリに行くところで会えなかった。

大学を出てから製本に興味を持ち、製本場に弟子入りしたファビオ。18年前には友だちとインディーズを主に扱う本屋を開いた。

もともとボローニャで有名な本屋があったが、ここが空いたと聞いて移転してきて、今では並んで3店舗に。一番左側のここでは、製本、出版、古い本の修復、コレクターズアイテムの古書の販売、管理などをしている。

真ん中のここではユニークなセレクションの本のほか、朗読の会やアーティストの展示イベントなど。

大好きな印刷物の匂いに包まれ、好奇心にそそられるまま本を手に取りページをめくる。本好きにはたまらない時間だ。

ファビオと一緒に店を立ち上げたべッペ(右)の長男ミロは、次女みうと保育園、幼稚園の同級生だった。右隣にはバールもオープンし、3店舗を現在はカルロ(中央)ともうひとり、計4人で共同経営している。最近欲しい本はファビオにオーダーしている。小さいローカルビジネスは、どんどん応援したい。

---fadeinpager---

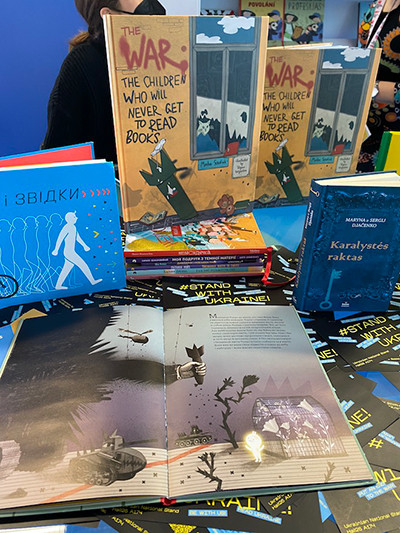

本といえば、今月2年ぶりにボローニャ・チルドレンズ・ブックフェアが開催された。1964年から続く、世界で唯一の子どもの本専門の国際見本市。コロナの騒ぎでここ2年はオンラインで開催されていたのが、今年は晴れて例年のように見本市会場で行われた。

1976年からは毎年絵本原画のコンクールが行われ、世界各地から多くのイラストレーターが作品を応募している。世界中から編集者、大学教授、絵本作家などが審査員に選ばれ、毎年数千点の応募作品を審査。応募条件は5点1組のイラストで、技法に制限はなく、アナログでもデジタルでも応募可能。写真手前はイラストレーターや絵本作家の掲示板。奥の原画コンクール入選作品の展示会場の周りに何十メートル分も掲示板があって、さまざまな個性的なフライヤーが貼ってある様子を見て、ふと美大の芸祭を思い出した。

今年は29カ国78名の入選者の作品が展示された。年々中国、韓国などアジアの作家の作品が増えてきているよう。クスッと笑えた「クマ先生のクラス」は中国の作家の作品。

日本の作家も、毎年何人か入選している。

「不幸なミミズたちの人生について」を描いたのは、イタリア人のイラストレーター。彼女が挿絵をした本もどれも面白くて、すっかりファンに。

旧ソ連の作家の作品も毎年何点もあり、彼らの描き出す世界は好きだなぁと、いつも見ている。ボローニャ在住のロシア出身のイラストレーター、ヴィクトリア・セミキナは大好きなイラストレーターのひとり。今回出展しているブースが2カ所あると聞いていたけれど、残念ながら本は見当たらなかった。最終日だったので売り切れたのかも。

キエフ在住のウクライナのイラストレーターの作品、タイトルは「私は町」。ちなみに原画展の作品は通常、毎年板橋区立美術館から始まり各地で巡回展示される。また今年も日本で展示されるかもしれない。

他にもさまざまなアワードがあり、展示もユニークで楽しい。

見本市のほうはというと、世界各国大小さまざまな出版社がブースを出している。気になる絵本を手に取り出したらきりがない。書店のオーナーが熱心に買い付けていたり、イラストレーターや作家は直接ブックを持って売り込んでいたり。見本市ごとに会場にいる人たちに特徴があるけれど、絵本市に集まる人たちの雰囲気は好きだ。

子どもたちと何度も何度も読んだ大好きな酒井駒子さんの絵本は、去年イタリア語にも翻訳されたそう。説明してくれたのは、クララに紹介してもらった翻訳家の友だちロベルタ。マスクをしていてしばらくお互い気づかなかった。毎年日本の大手の出版社がブースを出すのに、今年は知らなかった出版社が一社だけだった。まだまだ日本からの渡航は難しそう。

---fadeinpager---

ウクライナの絵本のブース。出版社や作家が参加できないので、見本市主催側が特別ブースを作っていた。

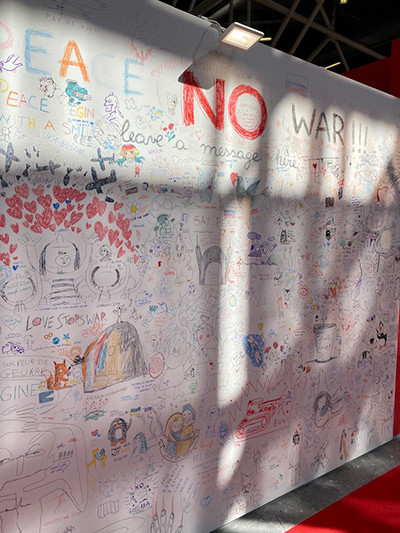

大きな壁には戦争反対のメッセージが書き込まれていた。

今世界中でロシア人たちがバッシングにあっている。ドイツでバイオリンの英才教育を受けたユリアは、ドイツを代表するオーケストラのひとつ、ミュンヘンフィルハーモニー管弦楽団がロシア人の世界的指揮者、ワレリー・ゲルキエフを解任したことに激怒していた。英国ロイアル・オペラは夏のボリジョイ・バレエ公演を中止。ボローニャ・チルドレンズ・ブックフェアのソーシャルメディアでは、ロシア国営の出版社や国がオーガナイズするコレクティブなブースは、出展差し止めと発表され、ロシア人の作家たちからさまざまな声が上がっていた。先に挙げたロシア人のイラストレーター、ヴィクトリアは、作品を提供し、ウクライナチャリティーイベントに懸命に参加している。自分がロシア人だったら。ウクライナ人だったら。どんな気持ちだろう。

近所の友だち夫婦はウクライナ人で、夫のアンドレアはドンバス出身。郵便局でばったり会って、長々おしゃべりした。2014年から8年間、ウクライナ軍がドンバス住民を毎日のように爆撃し、少なくとも1万3千人が犠牲になってきたこと、地下にこもって暮らしてきた人たちの救済に入っていたのはロシア軍だったことは主流メディアではまったく報道されてこなかった。戦争は昨日始まったことではない。腐敗したウクライナの政治にはうんざりで、一理あるプーチンが早く勝ってくれることを願うと冷静に言っていた。妻のアレッシアは、ウクライナの病院に入院していた母親の状態が悪くなったので (ウクライナの病院はまったく当てにならないという)、去年の夏、両親ともにボローニャに移住させた。彼女は、両親はテレビしか見ないので戦争を嘆いてばかりいるけれど、自分は親戚や友だちほか、独自のルートで現地の情報を得ていて、イタリアで報道されていることがかなり偏っていること、嘘だらけのウクライナの首相や行政がこの戦争で潰れることを望んでいることなど、いつものサバサバした調子で話していた。

この2年間で、マスメディアが発信するニュースはプロパガンダだとしか思えなくなり、まずは疑い独自にリサーチするようになった。検索エンジンにグーグルは使わない(検索エンジンはいろいろ試してみると違いがはっきりと見えて面白い)。戦争が正式に始まり、すでに下火だったコロナ騒ぎがメディアからさっぱり消え、報道は戦争一色に。同時にロシア叩きが始まった。EUはロシアの国営メディアの配信を禁止、YouTubeもロシア系ニュースメディアを排除。頭をよぎるのは、医療従事者、研究者、弁護士などコロナの早期治療やワクチンの危険性や法的に間違った対策について訴える人たちの声が、センサーシップにより消されてきたこと。プロパガンダに反することは悪とされ、叩かれる。この戦争でもまた同じ手が使われている。

マウリのバールに行った時、2年ぶりに親しかった友だちに会った。すると開口一番、「君はウイルスなんて無いと思ってるんだろう。僕は今でも毎日何人感染者が死んだか見ている。ウクライナの戦争で何人死んだかなんてどうでもいいと思っているんだろう」と言われて唖然とした。戦争で平和は手に入らないし、薬で健康は買えない。正義の反対は、悪ではなく、もうひとつの正義。一見反対に思えることも、実は一枚のコインの両面。平和を望むなら、自分が慈悲深く、寛容な人にならないと。物資を送ったりチャリティに参加することは良いと思うけれど、戦争を嘆いていても、誰も救えない。

善悪といった大きな二次元的な判断をするのではなく、ハートで感じ、それが気持ちいいか悪いかで判断すると、判断基準が多極化してくる。それが、今のピラミッド社会から離れる方法だ。自分の思考が自分の現実を創造していると考えると、不安や恐怖に関心を持てば、自分の現実に不安や恐怖を感じる出来事が起きる。主流メディアでは悲惨な映像を絶え間なく流しているけれど、情に訴える映像で人々の気持ちを揺さぶり、思考をコントロールするのはマインドコントロールの手段。マスメディアを使って意図的に一方向へ人々の思考をコントロールする情報操作の戦争は、今に始まった事ではない。

自分にできることは、押し付けられる二極的な考えに止まらず、自分のハートがどう感じるかで判断する。疑問に思うことがあったら、立ち止まって多角的に状況を見て、クリティカルシンキングをする。正しいの基準は人の数だけあることを忘れず、お互い尊重しあう。それが愛で、ユニティ。

ハートで感じることを身につけるには、メディテーションは最高のツールだと思う。それに、たくさん心が満たされる、洗われる、ワクワクすることをしたり、泣くほど笑ったりする。そして、日々感謝して過ごすこと。自分が状況に巻き込まれていると、誰も救えない。マトリックスから抜け出して良い世界を実現するには、みんなが尊重し合い、低い周波数の恐怖にエネルギーを供給するのではなく、宇宙で最も高い周波数の愛にエネルギーを注ぐことではないか。

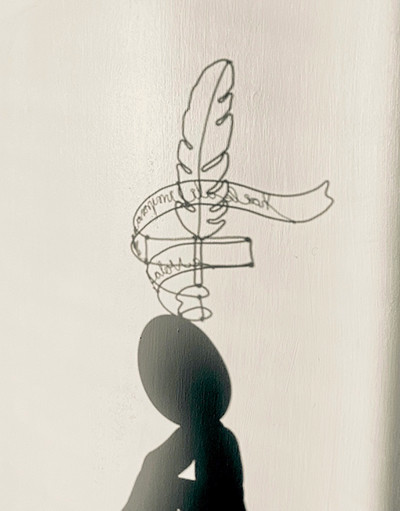

誰にでも、生まれながらに持つ翼(ユニークな潜在能力)がある。もし今うまくいかないと思うなら、まだその翼を上手く使えていないから。その翼の使い方を学び、羽ばたきなさい。

13世紀のペルシャの詩人で、神秘主義者、ルーミーの言葉より。学びが詰まったルーミーの詩集には、インスピレーションがぎっしり。こんな言葉に触れて何か創りたいと思う時のエネルギーも、愛の周波数に近い気がする。

朝いちばん、暖炉にくべる薪を取りに外に出ては、小鳥たちの色鮮やかなさえずりコンサートに聞き惚れる。彼らにとって春は愛の季節。愛の唄が360度どこからでも聞こえてきてくる。目を閉じて、今この瞬間に感謝を捧げることから1日が始まる。今日もたくさん心踊ることをして、眠った翼を振り起こそう。

ARCHIVE

MONTHLY