お祝いお祭りお茶会に。イベント盛りだくさんの7月。

暑いあつ~い夏日が続く7月は、毎週楽しいイベントが目白押し。

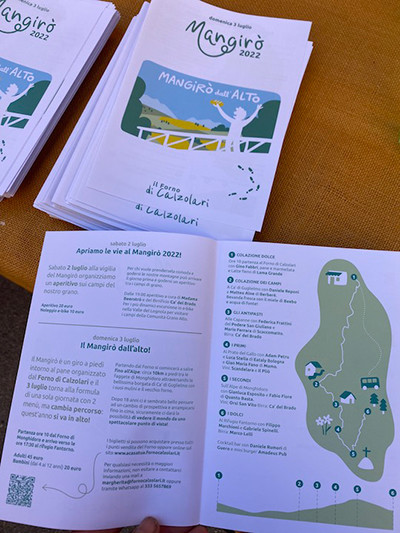

毎年7月の第一日曜日は、ローカルベーカリー、カルツォラーリが主催するマンジロが開催される。マンジロは、マンジャーレ(食べる)とジラーレ(うろうろする)を合わせた言葉で、10キロほどのハイキングをしながらいろんなものを食べたり飲んだりする美味しいイベント。18年目になる今年はいつものコースとは違い、地元のアルプス、アルペ・ディ・モンギドーロを巡る山道ハイキングコース。

私は当時3歳だった末っ子のたえと去年初めて参加。今年は家族みんなで参加した。朝10時にベーカリーがあるモンギドーロに集合。

イベントTシャツにグラス、マンジロカードにプログラムを受け取ったら、朝食。サーブされたのはベーカリーのパンとジャム、ローカルの牛乳に加え、フランスのお菓子のW杯で優勝したこともあるジーノ・ファッブリのボンボローネ。毎年のように本人(写真奥)が甘い笑顔でサーブしてくれた。

マンジロ発案者でカルツォラーリオーナーのマッテオ。第一回目は友だち家族30人程度だったのが、今回は参加者200人。一番多かった時は500人以上いたそう。

アルプス目指して出発。

目印はスライスしたパン。ヘンゼルとグレーテルみたい。

炎天下の中、長らく歩いて辿り着いたアルプスふもとの休息所。湧き水近くで配られた地元のハチミツのレモネードは最高だった

マンジロで楽しいことのひとつは、毎年参加している友だちシェフたちに会えること。アグリツーリズモのオーナーシェフ、フェデリカのレストランでは、はるか昔に展示イベントをしたことがあった。子どもたちが生まれてから家族揃って会うのは初めて。

ボローニャの指折り有名シェフのひとり、スカッコマットのマリオもフェデリカ同様マンジロ参加15年目。今年こそうちにレストランで使う用のワイルドプラムを採りに来ると言っていた。ちなみに今年のマンジロ、参加者は肉を含むメニューの赤いカードかベジタリアンの緑のカードかを選んで、全7休息所でチェックしていく方システムを導入。毎年いろんな試みをしていて感心する。

木の樽で熟成させたユニークなビールを製造する若いカンティーナ、カ・デル・ブラードは、2016年創業以来、毎年イタリアのアーティザンビールのコンクールを賞を総なめにしてきた。そんなカンティーナがうちの近所にあると知ったのは、泊まりにきていたベルリンに住むクリス夫婦から。クリスもビール製造をしていて、カンティーナを見学に行ってきたんだとビールを分けてくれた。ロゴのナマケモノはイタリア語でブラディポ。ゆっくり熟成させるのでこんなロゴが生まれたと、創業者のルカ。地元にこだわった製造者たちに会えるのもこんなイベントの面白いところ。

去年はほとんどおんぶでのマンジロ参加だったたえ、今年は8割は歩いた。

最後の登りはキイチゴを積みながら歩き、絶景スポットまで完歩。

毎年さまざまなエンターテイメントが組み込まれるマンジロ、今年は各所にミュージシャンたちのパフォーマンスがあった。

朝マッテオが整形していたさまざまな生地のパンは、道中民家の薪の釡で焼き上げられ、

ここで振舞われた。この後は下り坂。最後の休憩所に着いたのは午後6時。ドルチェにカクテルにミニバーガーが振る舞われた。暑くてずっと水を飲んでいたのもあり、最後はもう食べきれなかったけど、参加者とおしゃべりしたり歩きながら遊びが生まれたり、マンジロは今年も楽しかった。

---fadeinpager---

翌週はトスカーナはキャンティに。

元パン焼き場だった集落に住むミリットとマヌエルの家にお邪魔した。

イスラエル出身のグラフィックデザイナーのミリットとは、お互いボローニャに住んでいた時からの友だち。

ミリット40歳の誕生日会は自宅の庭で。

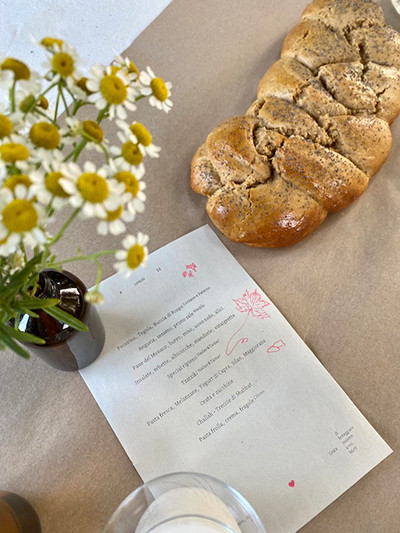

長いテーブルの上には自作のお祝いパン。メニューはベルリンに住むイスラエルの友だちでシェフのキーラと考えたそう。

流石のセンス、演出も素敵。

これはベルリンのレストランで食べた料理にインスパイアされたという一品。イワシと卵が乗ったパンには、味噌とバターが塗ってある。

家の中のバックステージでは、シェフのキーラが腕を振るっていた。毎年遊びに来るというキーラが、今回の誕生日会にタイミングを合わせて来てくれたので、今回のパーティーが実現できたという。

イタリアでは、10年ごと、一の位が0になる誕生日は盛大に祝うのが習慣。ミリットとマヌエルの新旧インターナショナルな友だちが集り、ふたりとも嬉しそうだった。

普段、誕生会は特別しないというミリット。キャンドルはケーキではなく、残ったスイカに乗っていたのも彼女らしい。生け花にはまっていて、日本に住んでいるイスラエルの生け花の先生にオンラインで習っている。夢は日本に数カ月滞在して生け花を習うことだそう。早く夢が叶いますように。

---fadeinpager---

その翌週には、先月に続いてまたロマーニャに子どもたちと4人で数日滞在。友だちと海に行ったり、馬場に行ったり、美術館に行ったり、ミニバカンスを満喫。

満月の翌日の夕方には、小さな港町チェゼナティコに。仕事の後、ボローニャからやって来た夫のパオロとレストランで待ち合わせ。子どもたちはリミニの宿泊先でお留守番。

運河沿いにはたくさんのレストランが並んでいて、縦列駐車が苦手の私が駐車できたのは、目的地から徒歩20分のところ。出がけにハプニングがあり遅刻していたので走って向かったけれど、運河の橋を渡る時この息を飲む景色が広がり、あぁこの瞬間に出会うために今ここにいるように導かれたんだな、と思って感謝の気持ちでいっぱいに。

砂浜にあるブティックレストラン、マレは、白い宴をテーマにしたディナーを開催。ドレスコードは白。3回目の今年、私たちは初参加。

アペリティーボにフィンガーフードを楽しんだら、

海まで続く長いテーブルにつき、ディナーがサーブされる。

音楽に炎のダンスのパフォーマンスも。

気づくと黒い海から橙色の大きな月が顔を出し、水平線を照らしている。それに白く浮き彫りになった人たち。まるでこの海岸で育ったフェリーニ監督の映画のワンシーンのようだった。ちょうど監督の出身の町、リミニにできたフェリーニ美術館を訪れたばかりで、スタジオで撮影された夜の海が背景のシーンには、風になびく黒いビニールシートが使われていた。

テーブルをともにした人たちとのおしゃべりも楽しく、また来年ね、と握手を交わしテーブルを離れた。

ドルチェとカクテルはセルフサービス。この時点で0時をすぎていた。まだたくさんの人がグラスを片手に踊っていたけれど、私たちはシェフに挨拶をして帰路に。

素敵な思い出になった。

---fadeinpager---

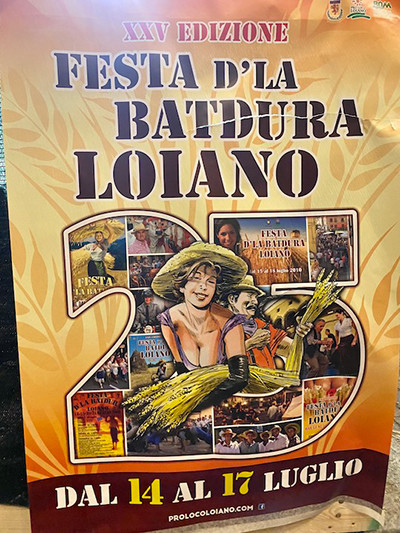

森の家に帰った週末は、この町でいちばん大きいお祭り、麦の収穫祭が。

今年は記念すべき25周年。中央のイラストは、ご近所さんでイタリアでいちばん売れている、テキサス漫画の絵師でもあるルーチョ作。

日曜日の朝。昔ながらの鐘の音で収穫祭最終日がスタート。

広場には人々と生業をともにしてきた動物や集落の旗を持った人たちが集合。

収穫祭の旗を掲げているのは元市長パオロの長女ベアトリーチェ。

このイベントを25年前に立ち上げたこの町の顔、パオロは、収穫祭2日目の夜、数百人が集まった広場で現市長から栄誉賞を受賞した。受け取ったのは今年の収穫祭の原画。思わぬ受賞に感激していた。パオロの熱いスピーチに、私たちも感動。

鐘の音が響き渡る中、目抜き通りで動物たちと界隈の村々の人たちのパレードが始まった。

小学校の友だちが牛が引く荷車に乗っていたり、顔なじみの警官が羊を引いていたり。

友だちがトラクターから手を振っていたり。知っている顔をたくさん見かけ、どっぷり森の生活を3年してこの地に根ざして来た感がある。

パレードの終着地点は市役所の裏の広場。生パスタ作りやヤギのミルク絞りの実演も。

毎年ここにお目見えする大きな機械は、第一次世界大戦前の脱穀機。上から入れた麦は脱穀され、藁は四角く束ねられて出てくる。

教会の広場では脱穀機のミニチュアほか、昔ならではのさまざまな仕事を再現した動くおもちゃが展示されていた。

フォークミュージックにダンス。足取りも軽やかに踊るおじいちゃんおばあちゃんもとっても可愛い。

今年は例年に増しての賑わいで、バールやエノテカを経営している友だちは、大忙しで嬉しい悲鳴をあげていた。活気に溢れるわが町を見るのは嬉しいものだ。

また来年!

---fadeinpager---

先日、近所でカゾンチェッロの庭園のガブリエッラがトラクター型芝刈り機に乗っているのを見かけた。

カゴをさげて、髪には自分で染めたというピンクのシャツと同じ色の花の髪飾り。いつ会っても物語の世界から飛び出てきたよう。

ガブリエッラは庭のお茶会に誘ってくれた。待ち合わせは日が傾いて過ごしやすくなる夕方の6時半。

特別な時に使うの、というユニークなティーポット。中身は日本のお茶。

ガブリエッラもティーポットもティーカップも、何もかも可愛くて。

ガブリエッラの旦那さんは、収穫祭の絵も描いた漫画絵師のルーチョ。

ルーチョはみんなに席次を描いてくれていた。ガブリエッラの畑のルバーブ、プラム、トマトなどいろんな自家製ジャムに、粉から挽いて作るパン、特殊なプラムのジャムで作ったクロスタータ。何もかも特別。

今回、初めて元納屋にあるアトリエを見せてくれた。

天井が完全に崩れていたのを40年ほど前に、なんとうちの屋根を当時のオーナーが修復した時に出た梁をもらってきて修復したそう。何か特別なご縁を感じる。

児童教育に、舞台の仕事をしていたガブリエッラ。うちの3姉妹くらいの子たちにワークショップをしていた時の写真。もうその子ども達はすっかり大人に。

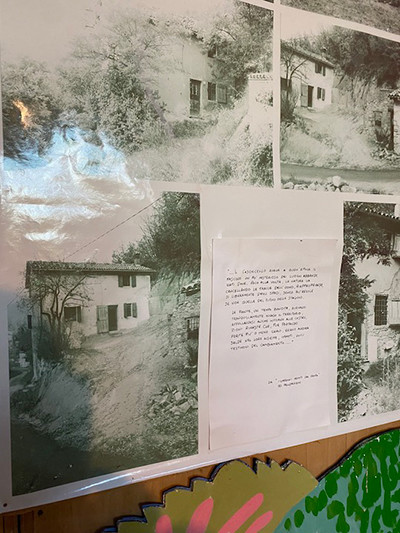

今ガブリエッラが住んでいる家の工事前の状態。岩の上に建っていて、瓦礫でスロープを作り土を盛って植物を植えてきた。

いまでは緑でいっぱいに。

アトリエの収納の中には、舞台の仕事をしていた頃に作ったお面や人形がたくさん。

今すぐ劇ができそう。

赤い魔女は長い棒で操る人形。

これの悪い奴は、頭からかぶるタイプ。片手で頭を中から支えて、もう片方の手は外に出して劇をしたり、表現方法もいろいろ。

次女のみうが自撮りした王様のヘッドピースは、物語の中に出てくる物語を表現するために、よりリアル感のない素材を使ったそう。これに口元だけ出るマスクを被って

思う存分いろんなお面や舞台の人形で遊んだら、ガブリエッラが毎日手塩にかけて面倒を見ている庭園に。数年前の雪で倒れたワイルドプラムやリンゴの木には実がたわわになっている。「収穫しやすくなってよかったわ」と笑う。後ろで走っているルーチョは、子どもたちにせがまれて悪者役をしているところ。

暗くなるまで庭園にいて、またお茶の席に戻ってクロスタータを一切れ。気づいたらもう10時。

暗いテーブルでルーチョに遠近法を使った人物画の描き方を教えてもらいながら、夜行性のオオヤマネコの一家が納屋の周りで大騒ぎしているのを懐中電灯で観察したり。忘れられないお茶会になった。

---fadeinpager---

誕生会、新居祝いほか、お祭りなど楽しい催しがたくさんあった今月。子どもたちに何がいちばん楽しかった?と聞くと、ミケーラの馬と過ごしたことだという。

先月も訪れたリミニ郊外のミケーラの馬たち。

ミケーラが17歳の時に亡くなったお父さんは馬場のオーナーで、ミケーラも馬に囲まれて育ってきた。馬と過ごすのは掛け替えのない時間。

馬は敏感で、自分の気が荒れていると遠くからでも分かって反応するので、馬のところに行く時には気を落ち着かせてから。なので、馬と過ごす時がいちばん自分のいい状態だという。

いちばん動物と波長が合う次女のみうは、馬に乗った時の姿勢もバッチリでミケーラにも太鼓判を押された。以前うちと同じエリアのアペニン山脈の友だちに喘息持ちの馬をもらってもらったけれど、私たちのことを知っていたらきっとあげたのに!というので、次に馬を買い換えることがあったら、うちにちょうだいね!とみう。

長女のゆまは、しっぽを三つ編みしたり、爪を掃除してオイルを塗ったり。

たえはポニーに乗ってニコニコ。3姉妹はミケーラのすっかり大ファン。(いちばんのファンはきっと私。)特にゆまは「ミケーラといられるだけで気が和んで幸せ」と、しょっちゅうミケーラに会いたいなぁと言っている。

ミケーラは私と同年代。若くして双子の女の子を出産したので子どもたちはもう大学生。そろそろ思春期のゆまにとって心を許せるお姉さん友だちができてよかった。私も豪快で天真爛漫、かつ繊細で愛に満ちたミケーラとの絆に大感謝。

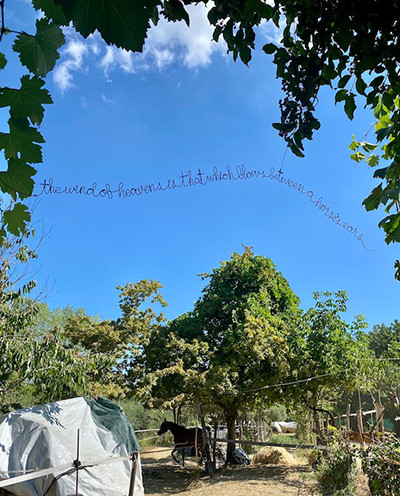

ミケーラに感謝を込めて贈った言葉は「馬の耳の間を吹き抜ける風は、天上の風である」(アラブの格言)

天上の風は、きっとこの丘の上でも吹いている。混雑した町の中でも争いの場でも。どんな時も風が吹いたら目を閉じて、深呼吸。いつでも天上の世界、聖なるものとつながっていられることを思い出したい。

ARCHIVE

MONTHLY