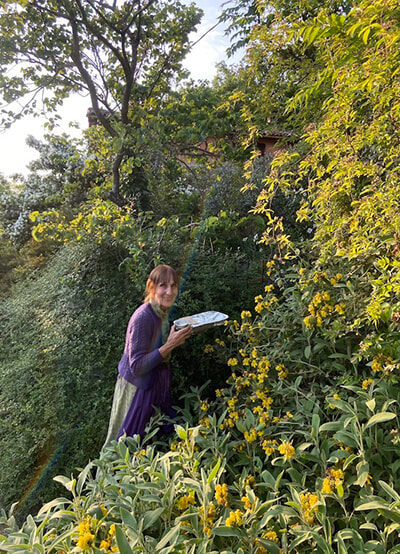

大地は動き、命は輝く。ドラマがたくさんの5月。

こんなにドラマチックだった5月はあったろうか。というくらい、動きにあふれた1カ月。

書きたいことがありすぎて。でも一番インパクトがあったことから綴ることにする。

5月15日、小学校に次女のみうを迎えに行ったとき、携帯の連絡網SNSから16、17日は大雨警報でボローニャ界隈の学校はすべて休校だと連絡があった。悪天候は予想されていたけれど、休校にするなんて大げさね、と学校で立ち話。なにせこの日はいい天気で翌日雨だというのも信じがたいくらい。雨が降る前に満開のアカシアの花を集めて、この春初めてのアカシアの花のフリットを作った。

ひよこ豆の粉の衣はサクッサクで、花はほんのり甘く、待ちわびていた子どもたちは揚げたてを競ってたべた。

こんな穏やかな夕焼けの翌日。天気予報は本当にあたった。

夜中から降り出した激しい雨。昼にはバケツも雨水でいっぱいに。

畑には川ができた。それでも耕さない自然農法の畑にはコンポストが敷いてあるので水はけが良く、雨水は主にウッドチップを敷いた通路を流れて行く。それでも通路が氾濫しそうなところはクワで水路を作って対処。

雨の中、レインコートを着て庭に出るのが大好き。森の木々に落ちる雨音、小鳥たちのさえずり、土の香り、みずみずしく鮮やかな葉の色。みんな新鮮に感じられる。ミツバチたちは巣箱の中でイライラしているのかな。鳥の巣箱に越してきた、この春2家族目のシジュウカラ夫婦はどうしているかな。野生のゴボウの葉っぱの下にいたヒキガエルも雨は嬉しいのかな。

私も天からの愛のシャワーをたっぷり浴びた。それでも大雨警報なんて大げさだな、と思っていたけれど、森から雷が落ち時のようなバリバリ、ミシミシした音が聞こえ、あちこちでサイレンが鳴り響き出すと、自体の深刻さが感じられるようになってきた。通りにはショベルカーやさまざまな器具を乗せたトラックが行き交った。

---fadeinpager---

一日の降水量130mlという大雨で、あちこちで土砂災害が起きた。

うちの通りを400メートルほど行ったところでは、山から土砂崩れがあり、通りが完全に塞がった。

雨が止んだ後もしばらく滝ができていた。

麦畑の真ん中にできた土砂と川。

右端に見えるのがうち。土砂が流れてこなくてよかった。

学校がある町でも松林が岩ごと崩れる可能性があるからと、今も何十世帯が避難をしている。岩が落ちてきて住めなくなった家もあり、通行止めの道も多い。大雨の被害はエミリア・ロマーニャ州全域であり町全体が1メートル以上浸水した地域や、道路が陥没したり土砂崩れでいまだに陸の孤島化しているところもある。

大雨は二日間だったけれど、その後も雨は振ったり止んだりで通行止めの道も多く、地域の学校は1週間休みだった。

大雨二日目、ガブリエッラの庭園の被害のことを知った。道路の脇の斜面の土砂崩れで、30年かけて作ってきた庭園の一部が消えてしまった。この界隈、砂岩でできていて、土の層が薄いところが多い。ガブリエッラは砂岩に土を盛って植物を植えてきたのだ。当時農大の学生のプロジェクトでもあったそうで、いろいろな思い出が詰まった庭だった。

ガブリエッラは、大雪の被害とロックダウンなどのため、5年間庭園を一般公開していなかった。4月末から日曜日に人数限定で公開を再開したばかり。公開するにあたり毎日9時間は庭園の手入れをしていて、かなり疲れていた。

この日訪れた時は、アクシデントで肋骨を痛めた直後、痛みで座り込んでいるところだった。隣に座って肩を抱き、いろいろおしゃべり。目の前で花を咲かせたアンティークローズを見ながら、今まで誰にも言わなかったというこのバラにまつわる話を教えてくれた。

しかもこの災害の1週間前には光ファイバーを設置するためだとかいうことで、無許可で庭園に入った人たちに庭園の一部を無残な姿にされて、倒れるくらいのショックを受けたばかりだった。食事をする気力もないガブリエッラに、定期的に食事を届けるようになった。

日本で買った桜の花の塩漬けおにぎりに、ワラビと豆腐と自家製味噌のお味噌汁。

乾燥のグリーンピースで作った豆腐とそのおからで作ったつくね。うちの卵には、愛、光、平和、プラーナ(生命エネルギー)のメッセージ。

時々夫のルーチョが、届けた料理を盛り付けた写真を送ってくれた。食卓には、必ず花が添えてある。私が訪れると、「花なしで行ってはだめよ。」といつも花をくれる。

リサイクルショップで見つけた二段お弁当箱は可愛いし便利で、宅配ご飯の定番に。

家の門を入ったところにある椅子の上に置いておく。

三女のたえも絵を描いて一緒に届けに行った。

すると椅子の上には帰ってきたお弁当箱とお花が。

お弁当箱の中には、レーズンとハチミツのビスケットと、さくらんぼのシロップ漬けが。可愛いお手紙も入っていた。もうこの春の庭園公開は無理だろうと言っていたけれど、こんなお届けもののやり取りで徐々に気力を取り戻したガブリエッラ。頑固な彼女は完璧でない庭園は公開してくれないかと思ったけれど、5月最後の日曜日、門はついに開かれた。

---fadeinpager---

いよいよ庭園を公開する日の午前中、通りかかって見かけたガブリエッラは、連日働きづめで疲れ果てていて、小さく小さく見えた。ハグして背中をさすっていたら、涙がポロリ。「あなたに会うと感傷的になってしまうわ」という。疲れたら泣いて甘えてね。お昼にピッツァを焼くからあとで持ってくるね。と約束。

庭園ツアーは15時から19時くらいまで。80歳を超えたガブリエッラ、ついこの間まで立っているのも辛そうだったけど、ツアーの最後にお邪魔したら、いつものチャキチャキした様子でゲストたちにミントティを振る舞っていた。

そして、私を「大切な友だちなの」とみんなに紹介すると、耳元でこっそり「心配だったけど、やったわ。よかった、やったわ。」とにっこり。

薪釡で焼いたピッツァも喜んでもらえてよかった。

誰かの助けになることができることは、幸せなこと。もらうより、与えて喜んでもらえることの方が、幸せ度は何倍も大きい。

宇宙は豊かで自然は寛大だ。たくさんたくさん与えてくれる。

---fadeinpager---

耕さない農法、ノーディッグガーデニングを主に、さまざまな自然農法を試している私の畑。

自家製コンポストのほか、コンフリーやイラクサなどを水に浸して発酵させた栄養剤を作ったり。ダンボールを敷いた上に、近所のおじいさんからもらう羊毛を敷き詰めマルチをして、雑草対策と同時に土作り。段ボールの下にはたくさんミミズが来るので自然と肥えた土ができる。

雨が上がった後は、グリーンハウスで育てた苗を畑に植えるのにもちょうどいい。

秋から雑草対策をした畑には、小さな穴を掘りコンポストを入れてズッキーニを植えた。

段ボールの下にはミミズがたくさん。

生え放題のいわゆる「雑草」でも食べられるものがたくさんある。この大きな葉っぱは野生のゴボウ。

葉を切っても切っても生えて来るので、掘ってみないとどれくらい経ったゴボウかわからない。2年くらいのものまでは根を美味しく食べられるけれど、太すぎると筋っぽいし、何せ抜くのが至難の技。でも茎は簡単に収穫でき、アーティチョーク系のカルドのような味がして食感もとても良い。ちなみに葉はとっても苦い。

この辺りではどこにでも生えているゴボウ、食べられるのを知っているイタリア人は稀。乾燥させた根やタネは薬草として売られている。整腸作用、抗酸化作用などのほか、ミネラルも豊富。

ゴボウのほか、アオイ、チコリ、タンポポ、オオバコなど、毎日炒め物にしたりカレーや煮込みに加えて食べている。どれも優れた効果もつ薬草。知れば知るほど、一見「雑草」だらけの畑は産地直送野菜市場に見える。

周りの植物に強烈に絡みついて育つクレマティス・ヴィタルバやホップ。ある意味厄介なこの植物の新芽は苦味があって歯ごたえも良くとても美味しい。

庭の隅であっという間にカゴいっぱいに収穫。左がヴィタルバ、右がホップ。

炒めて軽く塩と醤油で味付け。よく炒めて甘さを出した玉ねぎとニンニクをのせると、苦味と甘味がちょうど良く、スパゲッティにもよく合う。

この時期楽しみな野草、ワラビ。このあたりの栗林にたくさん生えている。

暖炉の灰をまぶして。

お湯を注いで一晩。

醤油とオリーブオイルにレモン、またはごま油でも美味しく、歯ごたえも好きでサラダにもよく入れる。これも食べられるのを知っているイタリア人はほとんどいない。味見させてあげるとみんなこんなに美味しいの!とびっくりする。

---fadeinpager---

5月にいつも作るもの、もうひとつはサンブーコ(エルダーフラワー)のシロップ。

いろいろな神話があるサンブーコ。葉や茎は毒があるので、できるだけ房からできるだけ花を取ってお湯を注ぐ。夢見心地の甘い香りにはきっと魔法があると思う。

二日ほど置いて漉したら、

砂糖と煮てシロップの出来上がり。

水、炭酸水、白ワインあるいはスパークリングワインで割っていただく。初夏に最高のハーバルドリンクだ。

大雨の災害が起きて家からできるだけ出ないようにと言われ、道路が塞がれて実質外出できない世帯もあり、3年前のロックダウンを思い出した人もたくさんいる。幸いうちに被害はなかったけれど、畑があって野草があって乾燥豆のストックがあれば食生活には困らない。卵もある。それも安心して過ごせる理由のひとつだ。

1カ月ほど前、エレクトロカルチャーのことを知り、畑に導入した。エレクトロカルチャーは、主に銅の針金を巻いた木の棒を土に挿すことによって、針金がアンテナのようにエーテル(光を伝える媒質)、大気の電磁波エネルギーを集めて土壌に送る。これにより、植物は強くなり、病気にも強くなり、栄養価、収穫量が上がるという方法。1700年代からこの方法が使われていた記録があり、特に1900年代はじめに世界中で科学者や研究者がエレクトロカルチャーに関心を持ち、多くの実験を行ってきた。

フリーエネルギーを使うエレクトロカルチャーは、化学肥料や除草剤などの産業の邪魔になるので、政府機関も関わり研究の記録は隠されてきた。

うちにあった銅線でアンテナを作り、畑のあちこちにアンテナを立ててみている。特に効果が見られたのは、イチゴ。こんなに葉っぱが大きく高く育ち、たわわにイチゴを実らせたことはない。ジャスミンもアンテナの近くのものは若芽をたくさん芽吹かせている。

アンテナを立てた後、鳥たちをよく畑で見るようになった。鳥やハチ、動物たちも敏感にこのエネルギーを感じるそう。よくこのアンテナの上にメルロ(黒鳴鳥)が止まっているので、メルロを銅線で作ってみた。

この苗床にはトマトを植える予定。実験結果はまた改めて。

スーパーで買う野菜は味気ないものが多い。一般的な現代の農業で土壌は消耗し、作物の栄養価も下がっている。世界的に食糧危機が問題視されているなか、自分で安全な食料をたくさん生産できることは何にも代えがたい価値がある。

この辺りは、戦前はブドウ園が多かった。果物の木がポールの役割になり、木と木の間にワイヤーが張られ、ブドウを伝わせていた。今はトラクターがしている仕事は動物がしていて、人と自然がバランスを取って生きていた。戦後人々は町に出て行き、ブドウ園は切り倒され、マシーンで耕したり収穫したり人にとって都合が良い農地になり、麦、家畜用そら豆、家畜用アルファルファ、ひよこ豆などが育てられている。

毎年トラクターで耕され、土壌のエコシステムは崩されるので、肥えた土壌は上層のみ。作物の根はとても浅い。土砂崩れした農地の断面を見ると、濃い色の肥えた土壌はほんの少しで植物の根も浅いのがよくわかる。自然農法で土を育てることを大切にしていたら。畑の端に木が植わっていたら。農地の土砂崩れも少なかったかも知れない。

著作家、哲学者、講演者のアラン・ワッツの大好きな言葉がある。「人が苦しむのは、ただ神が楽しみのために作ったものを真面目に受け止めるから。」いつ何があるかわからない。すべての物ぎと、行動、感情を観察し、意識的に見る目を持ち、ブレても愛と感謝と好奇心に戻れれば、何があっても大丈夫。私たちはすべての経験をするために生まれてきたのだから。子どもたちにそんなことを伝えたいと思い、今日もワクワク探しをしている。

ARCHIVE

MONTHLY