古代と未来を行き来する、奈良のウエルネスツーリズム(前編)

こんにちは、都田です! 再び奈良を訪れました。待望の奈良市観光コンテンツ造成補助事業「~古代から現代、未来へ~ 漢方・薬草、健康の歴史文化の発祥地奈良 ウェルネスツーリズム」の2日間に参加してきました。

このプロジェクトは、奈良市がサポートしているそうで、一部に奈良市長も同行してくださいました。現地でしか味わえない初めての体験の連続だったので、今回は「前編」としてその魅力をお届けします。(後編はこちら)

このツアーの主催は、奈良出身の株式会社ALHAMBRAの代表取締役 橋本真季さん。植物療法士・漢方養生指導士などその活躍ぶりは広く知られています。前回訪れた宇陀市のツアーはこちら

さて、奈良といえば、何を思い浮かべますか? 東大寺?奈良公園の鹿たち? そんな印象を持つ方も多いと思いますが、それだけでなく、実は唐から仏教とともに伝わってきた日本最古の漢方や生薬の知識の聖地でもあったのです。

つまり、わたしたちの健康と美容にゆかりのある地であるということ。さあ、ここから奈良の歴史や食文化を知る、新たな体験型ウエルネスツーリズムがスタートします。

唐招提寺は、唐から渡ってきた鑑真によって仏教の戒律を学ぶ場であった。

まずは、唐招提寺の国宝となっている金堂に参拝し、大和橘(やまとたちばな)勉強会から。先生は、なら橘プロジェクトの代表 城(じょう)さんです。昔の人たちが学んでいた同じ場所で、私も学んだ経験は、時空を超えてロマンを感じるものでした。

橘の歴史として伝わっているのは、第11代垂仁天皇が「非時香菓(後に不老長寿の果実と伝わる)」探しを命じたことで、田道間守が見つけたという果物でした。この功績で田道間守は、みかんとお菓子の神様と言われています。この時代、お菓子といえば、みかんなどの果物のことだそうです。

また、私たちが日頃食べる柑橘類は、中国をルーツとしますが、大和橘は、日本古来の希少な原生種。次は、古墳「垂仁天皇陵」へ完熟期を迎える大和橘の収穫体験に向かいます。

「垂仁天皇陵」の傍には、大和橘に結びつく田道間守のお墓がある。

直径3センチ程の大和橘。発酵の力が強いと聞き、酵素シロップにしました。

長く芳香を放ち、長寿を表す大和橘、辿ってきた歴史に思いを馳せました。そしていよいよ、この貴重な橘を取り入れたランチをいただけるという「akordu」へ移動します。

店名「akordu」は、記憶を意味するスペイン語。

店名「akordu」は、記憶を意味するスペイン語。

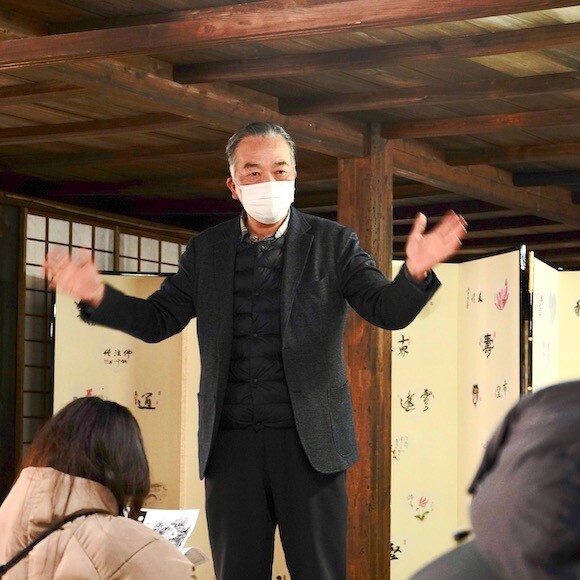

到着したのは、フレンス料理、スペインでミシュラン2つ星レストランを経験した川島宙シェフが、2016年にオープンさせたお店。東大寺旧境内跡、若草山を背景に建つ一軒家「akordu」です。なんと、シェフ自らがキッチンの中まで見学をさせてくださいました。

ダイニングから厨房の奥まで一望でき、一皿が出来上がるまでの工程が見える。

歴史を学び、収穫体験を経て、一流のシェフが作り出す料理をいただくことは、より深く、より美味しく感じることができ、新たな経験となりました。

丁寧に低温抽出されたリーフティー「大和橘茶」

味間芋とあわび 大宇陀のサフラン

蕎麦とトリュフの香りの葛 冬ネギとスペインのハモン

烏梅のジュレ 炙りハモ 春の若芽 菜の花

大和橘を添えたヤマトポーク キハダの実 プルーンとジャガイモのガレット

ほかにも、大和当帰、大宇陀産サフラン、烏梅(うばい)、シナモン、甘草など俗にハーブ、生薬などと呼ばれる食材が色々なスタイルに調理され、奈良の文化歴史の物語が溢れ出てくるようなメニューを楽しみました。

食事を楽しんだ後は、さらに食にまつわる深い歴史を学びに東大寺へ向かいます。

奈良時代、自然災害や飢饉、天然痘など疫病が流行。

お水取りで知られる東大寺二月堂の筒井院主を訪ね、お話を伺いました。そこでは、過去の歴史や僧侶の様子を学び、自分の心と向き合うストレスケア、昔も今も変わることのない東大寺の役割について知り、自分の健康を保つためのヒントを得ることができました。

また、奈良時代に東大寺正倉院に伝わる薬物と施薬院のこと、健康に関わる食事の取り方、薬草を取り入れたお風呂の風習に至るまで、すべてにおいて初めて知ることばかりです。

東大寺は聖武天皇が仏の力で安定した国になることを祈る目的で建てた。

周知のとおり東大寺は、奈良時代の首都、平城京の東に建てられました。当時は、疫病が流行り、人口の1/3にあたる人が亡くなった歴史があり、僧侶は、建築、政治、薬の煎じ方を学び、戦に従事する医僧でもありました。日本の健康を知る歴史においても重要とされるお寺です。

まもなく、旧暦の2月、伝統行事の修二会(お水取り)を迎えます。1270年も続く練行中には、薬草の効果も役立ちます。薬草を入れたお風呂は、体調を整えたり香りや蒸気によって力が入り過ぎるのを防ぐリハビリ的な効果もあるそうです。

薪の上で熱したサウナストーンに水をかけると蒸気が上がる。昔は、お風呂といえば蒸し風呂だった。

日没が近づくころ、「ANDO HOTEL 奈良若草山」へ。ここでは、収穫したての大和橘を用いた国産薪ストーブ×サウナ用テント「I am Sauna」の薬草蒸し風呂体験が待っていました。加えて蒸留水・塗香を使ったロウリュにより、古代の原体験から整うことを感じる時間でした。

香木や漢方の香りの蒸気によって、体感温度が上がりものすごく発汗。隣に座るサウナが初めてという方は「こんなに気持ちのいいものなら、毎日入りたい」と、すっかりその魅力にハマっている様子でした。

サウナ、水風呂、外気浴のセットを自然の力を借りてより深く体感でき、全身の保湿用にもらった北欧デンマークのオーガニックCBDブランド「ENDOCA」のバームを塗ってスキンケアも完璧です。

そして「ANDO HOTEL 奈良若草山」のダイニング「TERRACE」で特別な夕食をご用意いただきました。滋味豊かな食材を惜しみなく用いたオリジナルメニューのディナーです。

奈良市内を一望できる「ANDO HOTEL 奈良若草山」

奈良市内を一望できる「ANDO HOTEL 奈良若草山」

鱈の漢方焼き

大和ポーク 韓国唐辛子

おろしとキハダの実の蕎麦

甘味 嶺岡豆腐とレモングラス

まずは、奈良産の橘やレモングラスなどで醸造する、奈良醸造株式会社のクラフトビールで乾杯! コースに仕立てられたお料理は、漢方薬に利用される大和当帰葉、葛、唐辛子、キハダなどが大和ポークや鱈、蕎麦と合わせてありました。

薬草は、様々な料理に応用できるんですね。デザートの甘味には、豆腐とレモングラスなど。モダンな器に美しい盛り付け、薬草の持ち味である独特の苦味から香りに至るまで期待を裏切らず、まさに五感を使っていただく驚きと発見がありました。

「ANDO HOTEL 奈良若草山」のスタッフの温かなホスピタリティに癒されます。

心身ともに健やかになり1日目を終えて感じたのは、古代の日本が天災や疫病を祈りとともに乗り越えてきた道は、日本の健康と美容が歩んできた道だということ。

その発祥の地を訪れることは、未来につながるウエルネスのヒントを探すことにつながりそうだなと、そんなことを考えつつ、深い眠りについたのでした。後編へ続きます。

shingan院 https://shinganin.nara.jp

なら橘プロジェクト https://ytachibana.official.ec

akordu https://akordu.com

東大寺二月堂 http://www.todaiji.or.jp/contents/guidance/guidance6.html

ANDO HOTEL 若草山 https://andohotelnara.com

I am Sauna https://iamsauna.stores.jp

THERA https://www.thera.jp

ENDOCA https://endoca.co.jp

ARCHIVE

MONTHLY