古代と未来を行き来する、奈良のウエルネスツーリズム(後編)

こんにちは、都田です! 日本のウエルネスのルーツから、未来の健康と美容のヒントを探る「~古代から現代、未来へ~ 漢方・薬草、健康の歴史文化の発祥地奈良 ウエルネスツーリズム」の2日間に参加しました。今回は、その後編をお届けします。前編はこちらから。

開放的な窓側の席から朝食と眺望を大満喫。

2日目は「ANDO HOTEL 奈良若草山」のレストランの朝食から始まりました。世界遺産が点在する奈良盆地のロケーションを楽しめるのは、とっても贅沢な気分。小鉢や焼き魚、湯豆腐や茶碗蒸しなどが並び、地元の食材をふんだんに使った食事がいただけます。

理学療法士の経験から体の構造を知り尽くす町田先生。

そしてこの日のスタートとなるアクティビティは、若草山の山頂で行う朝ヨガです。講師は、株式会社アンビリカジャパンの代表を務めるヨガセラピスト 町田ユカリ先生です。

三笠山の三重目に位置する若草山頂の眺望を満喫!

そのスタイルは、ヨガ哲学と西洋医学を取り入れた独自の「アンビリカヨガ」を特徴としながら、エクササイズ、自己管理に役立つのだそう。自分の体の柔軟性を確認しながら、全身を景色にあずける感覚の心地よさ。その相乗効果は抜群です。芝を食べる鹿に触れあえるこの場所は、夕景、夜景も楽しめる場所だそうですよ。

南都七大寺の「大安寺」は、聖徳太子が創建したと伝わる最初の国立寺院。

さて、次は、奈良駅から近い「大安寺」へ移動し、ランチタイムが待っています。この企画に参加を決めてから訪れることをずいぶんと待ち、この時を望んでいる方もいるという、特別な場所です。もちろん、私もそのうちの一人! 一緒に参加した美容ライターの友人も、その喜びを語っているほどでした。

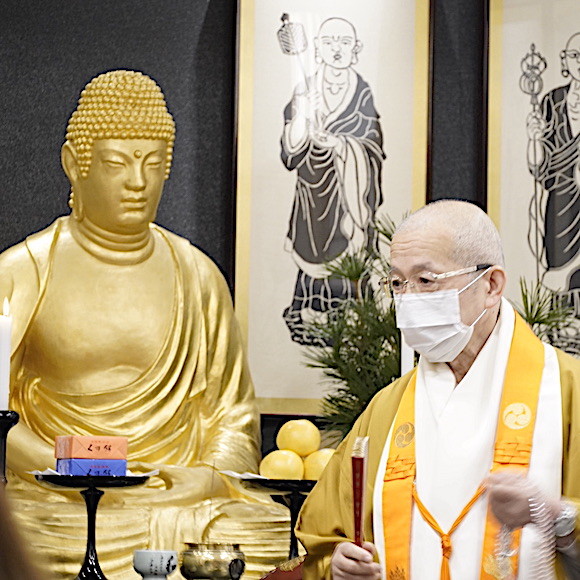

本堂で一人ひとりに健康の祈祷をしてくださった河野住職。

大安寺は、大陸との交流を重ねながらインド僧菩提僊那、ベトナム僧仏哲、唐僧道センなどが住し、仏教を学ぶ中心地と伝わります。当時の最先端をキャッチするインターナショナルな場所だったのですね。

そして時を経ると、現在のようにがん封じの行事で知られるようになります。数々の歴史の舞台となった寺院の本堂で、河野住職より健康とがん封じのご祈祷を受けました。

現代人の健康に寄り添う「やまと薬膳」を提唱するオオニシ恭子先生

ご祈祷を終えると、薬膳料理研究家として活動しているオオニシ恭子先生が笑顔であらわれました。オオニシ恭子先生は、ヨーロッパで32年もの間、食養生を伝え広める活動を行った後、2013年1月より奈良県桜井市の初瀬に移住したそうです。四季を通じて、からだをととのえる「日本の薬膳の学び」を発信しています。

伝統野菜や薬草、植物性食品などが食彩豊かに調理されている。

特別に用意していただいた「やまと薬膳ランチ」に舌鼓。大和当帰、大和橘、蕗、おから、凍み豆腐、黒胡麻、柿、昆布、くるみ、竹の子、紅玉りんごを堪能しました。甘味料や良質なオイルにこだわり、玄米ご飯を中心に食材本来の味や香りが活かされたやさしい味付け。そのおかげで繊細な味を感じ取る味覚を取り戻すことができました。

寒いなかにもいち早く春の訪れを感じられる梅。

次は最後の目的地へバスで移動します。60分ほどで梅園で有名な名所となっている月ヶ瀬へ到着します。まさにこの日は、「月ヶ瀬梅渓 梅まつり」の初日でした。渓谷を目下に望める絶好の地に、凛と咲いている紅梅、白梅。ひたすら山道を歩き続けます。

しばらく歩き続けると建物が見え、そこで迎えてくれたのは、日本で唯一の「烏梅(うばい)」職人であり、月ヶ瀬の梅農家の中西謙介さんです。ところで烏梅ってなんだかわかりますか? 遣唐使が中国から持ち帰ったもののひとつで、梅果実を燻製後、1ヶ月間天日で乾燥させたものなんです。

中西さんによると、飲用水に烏梅を浸して飲むのがおすすめだそう。

胃腸や肺、風邪や咳・熱の症状に効くと言われ、1300年前から漢方薬の原料や古代の女性用口紅の染料に用いられてきました。現在、中西さんは、その伝統を復活させるために、クラウドファンディング(日本唯一の烏梅農家の新たな挑戦!知られざる梅の魅力を伝えたい!)に挑戦中です。

私と烏梅の出会いは、都内のファーマーズマーケットでした。そこに出店していた中西さんと烏梅から、梅の魅力に魅了され、コーヒーやお茶よりも飲むようになり、そのことをきっかけに中西さんが情熱を注ぐ月ヶ瀬を、一度訪ねてみたいと思っていたのです。そして、実際に美しい梅林を訪れてみたら、代々受け継いできた伝統と健康に向きあって未来へ進む中西さんがとても魅力的で、その様子がまさに、このツアーが示してくれた答えの全てであったように思います。

古都の歴史や風習、伝統の食材を用いた身体にも心にもやさしい食事、温かく迎えてくれる人々。その全てを満喫すると活力が湧いてきて、また魅力あるもの同士を惹きつける力を感じます。そこに健康や美容の未来が重なると、さらに満足度の高い旅となるのだと確信に繋がりました。

そして、これまで多くの人が奈良に足を運んできた旅の目的に、このウエルネスツーリズムが加わることを心から望むとともに、奈良は現代人にとって最も必要な、寛ぎの場所だということに気がついたのです。

ANDO HOTEL 奈良若草山

https://andohotelnara.com

ヨガスタジオ アンビリカ

https://umbilica-yoga.com

大安寺

http://www.daianji.or.jp

月ヶ瀬 梅古庵

https://baikoan.wixsite.com/baikoan

ARCHIVE

MONTHLY