ロンドンで開催中、ビアトリクス・ポターの展覧会へ。

白状すると、私は長い間ビアトリクス・ポターの本はシリーズのなかでもっとも有名な「ピーターラビットのおはなし」しか読んだことがなかった(それも仕事で必要だから読んだのだ)。

彼女のほかの著作もきっとこれと同じような、ちょっとやんちゃな動物たちの愛らしいお話なのだろうと思っていて、わざわざ読もうと思わなかった。でも子どもが生まれて読み聞かせのために手にとってみたら、実はピーターをさらに上回る自由奔放で強烈な個性を持った、はちゃめちゃなキャラクターがたくさん出てきて、かなり痺れた。

5年前にはビアトリクスと湖水地方を取材、記事にする機会もいただいた。

>>ピーターラビットの生みの親、その知られざる素顔。

>>ビアトリクス・ポターゆかりの地を、湖水地方に訪ねて。

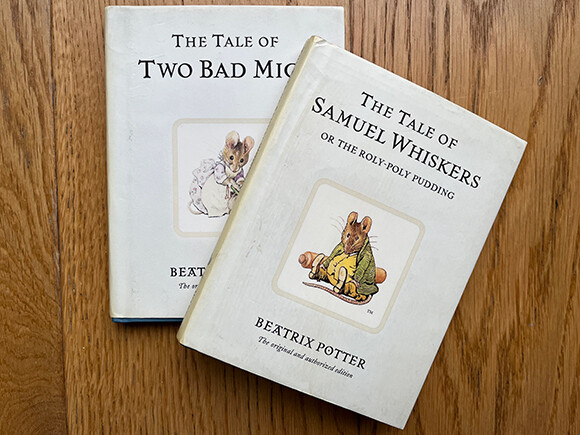

特に気に入っているキャラは、ドールハウスのご馳走が本物でないと分かると破壊行動にでて最後は家具まで失敬する『2ひきのわるいねずみのおはなし』のネズミのハンカ・マンカと、やりたい放題しながらも都合が悪くなるとさっさとトンズラする『ひげのサムエルのおはなし』の主人公の妻でやはりネズミのアナ・マライアだ。実生活ではちらりと見かけただけでも飛び退くくらいにネズミが苦手なのだけれども。

子どもの成長とともに彼の本棚から私の本棚にやってきた『2ひきのわるいねずみのおはなし』と『ひげのサムエルのおはなし』。ハンカ・マンカやアナ・マライア以外にも、ビアトリクスの物語にはネズミが何度も登場する。当時の家ではネズミに悩まされる毎日だったのだろう。でも彼女は決して(私みたいに)ネズミを嫌がることなく、むしろそれらの行動をおもしろがっているように感じる。

ハンカ・マンカもアナ・マライアも、小さな子ども向けの物語にはふさわしくないのではとちょっと心配になるくらい勝手でちゃっかり者だ。でも決して悪者ではない。憎めないところもあって人間味(?)にあふれていて、私にはチャーミングとすら思える。

---fadeinpager---

ロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館で現在開催中のエキシビション『ビアトリクス・ポター:ドローン・トゥ・ネイチャー』を観た。

「自然に魅せられて」という副題の通り、また毎回独自の視点による特別展が評判の同博物館らしく、単にビアトリクスの絵や貴重な資料の展示だけにおさまらず、彼女の製作活動の重要な鍵となった自然への限りない情熱を主軸においたユニークなものだった。

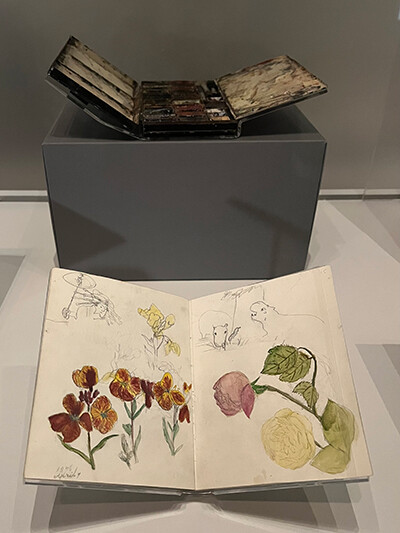

幼い頃のビアトリクスのスケッチブックとパレット。10代の頃には油彩も習ったそうだが、彼女がもっとも好んだ画材はずっと水彩だったという。

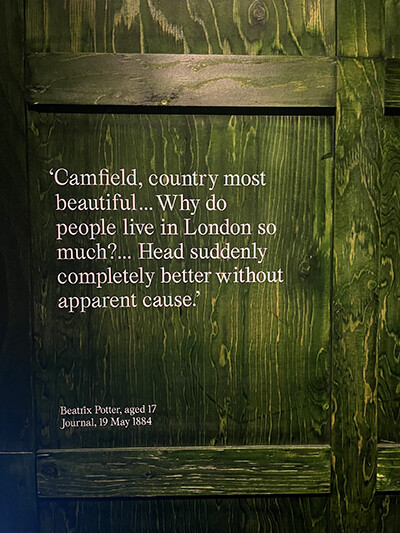

文化的な両親のもと、少女の頃から絵を描くのが得意だったビアトリクスは、同時に早い時期から生き物と、それを取り巻く自然に強く魅了される。ロンドンに暮らしながらも、家族の休暇で訪れる田舎が大好きとなり、特に16歳の時に初めて訪問した湖水地方は生涯を通して深い愛情を注ぐ場所になる。

「もっとも美しい場所、キャムフィールド(ビアトリクスの叔母が住み、たびたび訪れた田舎町の名)...何故人々はロンドンに住もうとするのだろう?」17歳のビアトリクスの日記から引用された言葉が展示の合間の壁に書かれていた。彼女の日記は他の人が読めないように暗号で書かれていたという。

彼女が自然と生き物に魅了されるさまは、趣味を軽く超越して執着とも言っていいかもしれない。弟とともに集めたという鉱石をぎっしりと詰めたキャビネットの引き出しや、顕微鏡をのぞいて拡大してリアルに描いた昆虫の足の絵などは、ビアトリクスを愛らしい動物の絵の作者というだけの認識だと、いささか戸惑ってしてしまうだろう。

弟と共に採集した標本を収めたマホガニーのキャビネット。自然を愛する彼らにとってかけがえのないコレクションだったのだろう。

---fadeinpager---

そうして育くんだ、とびきりの好奇心と深い知性をもつ彼女が、ヴィクトリア時代の裕福な家庭出身女性のステレオタイプでは収まるはずはなかったのは容易に想像できる。いやしかし、同じように聡明であっても、女性というだけで当時は自我を抑えて諦めてしまうことも少なくなかっただろう。でもビアトリクスは違った。中流階級の女性が仕事をするなんて論外とすら言われる頃でありながらも、自分が自由に使える貯金が少ないのは嫌とグリーティングカード用の絵を売ってお金を稼いだ。『ピーターラビットのおはなし』も、最初は出版社に断られたために自費出版している。

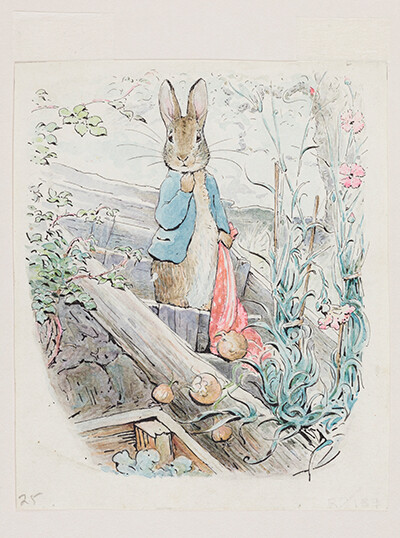

「ピーターラビットのおはなし」に先立って、1890年頃にビアトリクスが描いたグリーティングカード用の絵(下段)には、すでに擬人化された動物が登場している。

ポートレイトの彼女は、はにかんだような微笑みを浮かべていることが多く、物静かな女性に思える。でも本当はとても強くて自由奔放な人だったのではないかと想像する。

---fadeinpager---

アマチュアフォトグラファーだった父ルパートの撮影による、15歳のビアトリクスのポートレイト。腕に抱いているのは愛犬のスポット。

© Victoria and Albert Museum, London.jpg

絵本作家として成功したのちに結婚をきっかけに念願の湖水地方に移住すると、彼女は羊農家の女主人として地元への貢献に精を出す。このエキシビションの展示品のなかにはその頃の彼女が愛用していたというクロックスとステッキがあった。ステッキのヘッドには小さなレンズが仕込んであり、興味ある対象を見つけると拡大して観察していたという。

ビアトリクスが愛用したクロックスとステッキのヘッド。自分を飾らず、好奇心を失わず、愛する事柄に情熱を傾け続けた姿が眼に浮かんでくる。

少女のような人と形容すると、無垢で純粋で可愛らしい人のことと思われるかもしれない。でも私にとってはそうではなくて、感性豊かな頃に魅了されたものを失うことなくずっと心に持ち、そのためには時に頑固に、もしかしたら勝手にもなり、そうして守ったものを研磨し続けて時代を超えて燦然と輝かせ続ける人だと考えている。

ビアトリクス・ポターは私にとって、そんな女性そのものなのだ。

---fadeinpager---

© National Trust images.jpg

ARCHIVE

MONTHLY