休みたいから診断書、現役精神科医"うつ休"を告発。

Culture 2018.02.06

©Newsweek Japan

うつ病が急激に増えており社会問題化しているが、実際にはうつ病がなんらかの「理由」として使われているケースが多いと、『うつ病休職』の著者。そもそも、うつ病はストレスによって起こるものという認識も間違いだという。

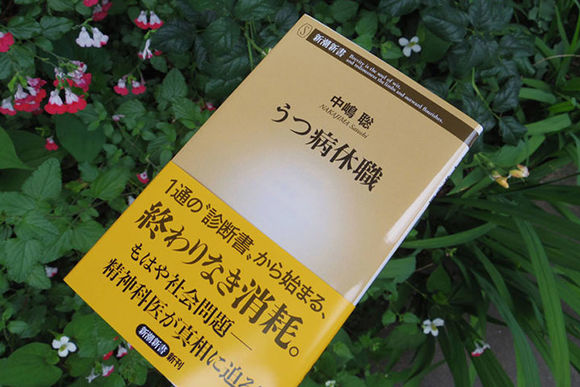

『うつ病休職』(中嶋聡著、新潮新書)というタイトルだけを見ると、うつ病で悩む人のことを取材した深刻なドキュメンタリーのようにも思える。ところが本書は、そのような角度からこの病気を扱ったものではない。

著者はクリニックを開業している現役の精神科医。最近、うつ病が急激に増えており、それが深刻な病気であることを認めつつも、「現在"うつ病"とされているもののすべてがそうかといえば、決してそうではない」と主張しているのだ。

平たくいえば、本当のうつ病で深刻に悩む人がいる一方で、うつ病がなんらかの「理由」として使われていることも否定できないという"告発"である。

聞いてみると、「職場でストレスがある」と言います。医師から見ると、それは仕事をする以上はあたりまえのもので、それほどのストレスとも感じられない場合が多い。しかし本人は、その影響として抑うつ(落ち込んだ気持ち)や不安、イライラなどを強く訴え、「このような状態では仕事ができそうもない。休みたいので診断書を書いてほしい」と希望します。(26~27ページより)

診断書を希望する状況もさまざまで、他にも「上司にパワハラされている。病気ということにして診断書をもらって休みたい」とか、「退職したいと言ったら『診断書をもらってこい』と言われた」といったものもあるのだとか。

しかし医師の立場から判断すれば、前者の多くは診察しても病気といえるものではなく、単に労務問題を医療問題にすり替えようとしているだけ、というケースが多数。後者の理由はなかなかわからないものの、退職後も傷病手当金がもらえたり、失業手当がすぐにもらえるといった事情があるらしい(ちなみにこの考え方の確実性は、第三章で具体例とともに立証されている)。

また、うつ病に対して十分な対策をとっていないと、場合によっては企業が安全配慮義務違反もしくは使用者責任を問われるため、(「主治医が大丈夫だと言っている」と本人から聞かされていたとしても)休職などはっきりした形で対策をとっておいたほうがいいという企業側の事情も考えられるのだそうだ。

これらの判決に企業も、社会全体も、影響というより衝撃を受け、メンタルヘルスに関する安全管理体制を整備しなくてはならないという機運が高まりました。(36ページより)

さらに昨年には、電通の女性新入社員が長時間労働を苦にして自殺し、うつ病による労災が認められるという「第二の電通事件」も起きている。それらは確かに、企業の安全管理体制の整備につながってきたのだろう。しかし著者は、ことはそれほど単純ではないと指摘する。その根底にあるのは、本書の主題である「診断書問題」だ。

【関連記事】

45オーバー独女は61%が幸せ、でも「おひとり様」はいや?

孤独感の持ち主は、認知症になる確率が1.64倍

>>うつ病と抑うつ病反応の混同

---page---

©Marat Safin/Blend

企業は社員のメンタルヘルスの問題に神経質になり、必要以上の不安を抱えている。そこでなにか問題があると(問題が起きそうな予兆があった場合も)、「一度心療内科に行ってきなさい。診てもらって診断書をもらってきなさい」となるということだ。

しかもそのおおもとには、うつ病の診断をめぐる別の問題も絡んでいる。「うつ病」と「抑うつ反応」が混同されることによって、うつ病がストレスによって起こる病気の代表のように誤解されているというのだ。そのことについては後述するが、先にクローズアップさせておくべきは、うつ病が2010年代になって、1980年代の約5倍に増えたという事実である。

さらにもう一つ、うつ病の激増をもたらした要因は、SSRIと呼ばれる新型の抗うつ薬の発売です。SSRIは従来の抗うつ薬に比べて副作用が少なく、使いやすい薬です。それゆえ、うつ病の診断を厳密にしなくても抑うつ状態一般に使うことができます。これが発売された一九九九年を境に、うつ病はさらに急激に増加したのです。(90ページより)

特に注目すべきはDSMだと感じた。この診断基準は、当てはまる診断項目を数えることによって行う量的なもので、「経験ある精神科医が感じる質的な差異」などという曖昧なものを排除することを長所にしているのだそうだ。そのため、うつ病の定義ががらりと変わり、「疾患」であるうつ病以外のものも、たくさんうつ病に含まれることになったというのである。

そしてもうひとつ、記憶にとどめておく必要がありそうなことがある。「うつ病はストレスによって起こるもの」という認識は一般的だが、それは間違いだということ。

うつ病は、一見ストレスによって起こっているように見え、または本人がそのように感じていても、専門医が診ればストレスでは説明できない点が必ずあります。ストレスは、発症のきっかけや悪化要因として関係しているにすぎません。逆に言えば、ストレスで説明がつかない点があることが、うつ病であるための条件(必要条件)なのです。

抑うつ反応は了解可能で、うつ病は了解不能であること――この点が最も重要な鑑別点です。 抑うつ反応は、誰もが時と場合によって陥る、正常な反応です。(中略)「こんなにひどいストレスが続いたら誰でもなる」のは、うつ病ではなく、抑うつ反応なのです。(96~97ページより)

【関連記事】

毎日30分の瞑想でストレスホルモンが減少。3カ月で違いが!

>>病気と苦悩の違いとは?

---page---

うつ病が「病気」であるのに対し、抑うつ反応は「苦悩」であると著者は表現している。

これに対して苦悩は、「味わう」もしくは「巻き込まれる」ものです。主体はその主人です。味わっている(巻き込まれている)主体は、助けを求めることもできるし、求めないこともできます。それは主体の選択です。それに応じて必要な援助を受けることができますが、それを使いながら苦悩を軽減するのは、主体の責任に属することです。(166ページより)

一方、その治療を依頼された医師には、主体的に振る舞う責任が生じる。しかし苦悩においては、医療機関を訪れるかどうかを含め、患者が「助けを求めるかどうか」を選択するものだ。この場合、医師は患者が依頼する範囲内で援助(治療)を提供するしかない。ここに、この問題の難しさがあるのだろう。

しかも、精神科医も人間。現実の変化に戸惑い、悩んでいて当然だ。助けてほしいと訴える人に手を差し伸べるのが仕事だとわかっていても、「病気で仕事ができないというほどではないから診断書は書けない」と、意地悪のように見えることをしなければならないこともある。

だから、葛藤もあるという。その気持ちも痛いほどわかる。いずれにしてもすぐに解決できるような問題ではない。

『うつ病休職』

中嶋 聡 著

新潮新書

印南敦史

1962年生まれ。東京都出身。作家、書評家。広告代理店勤務時代にライターとして活動開始。現在は他に、「ライフハッカー[日本版]」「WANI BOOKOUT」などで連載を持つほか、「ダヴィンチ」「THE 21」などにも寄稿。新刊『世界一やさしい読書習慣定着メソッド』(大和書房)をはじめ、『遅読家のための読書術――情報洪水でも疲れない「フロー・リーディング」の習慣』(ダイヤモンド社)など著作多数。

【関連記事】

私は仕事もできるしかっこいい! ってプロフィールに書きたい。

![]()

ニューズウィーク日本版より転載

文 : 印南敦史(作家、書評家)