「美しい女性」を撮る天才、トリュフォー。生誕90周年特集の全作品を紹介!

Culture 2022.06.24

フランス映画を代表する映画監督、フランソワ・トリュフォー。彼の生誕90周年を記念して、珠玉の名作12本が6月24日から劇場で公開される。

1950年代、映画のあり方に「ヌーヴェルヴァーグ(新しい波)」をもたらしたフランスの映画監督たち。脚本重視だった従来の映画作りを革新し、監督の頭の中のイメージすら上回る映像を「芸術」として生み出すことを掲げて、作家主義の自由な映画製作に挑んだ。その担い手だったのが、1932年生まれのフランソワ・トリュフォー。屈折した少年期に映画に出会い、評論家アンドレ・バザンに見出されて映画批評を開始。やがてジャン=リュック・ゴダールらとともに映画の新時代を築き上げた、映画史に残る名監督だ。

彼の生誕90年にあたる今年、監督作品全25作のうち、珠玉の12作が劇場公開される。そのうち5作は4Kデジタルリマスターで、さらなる美しさを纏ってスクリーンによみがえった。この記事では、繊細なユーモアと女性、子どもの物語に人生を注いだ今回の全上映作品をレビュー! 美しい女性を描き出す天才の残した「芸術」を、より深く味わうための手引きになるはずだ。

---fadeinpager---

『あこがれ』

原点にして作家性が確立された、みずみずしさと躍動感あふれる短編。

ゴダールらとともに「カイエ・デュ・シネマ」誌の過激な批評家として、旧来のフランス映画をこき下ろし “フランス映画の墓掘り人”と呼ばれたフランソワ・トリュフォー。しかし、その汚名を実力で跳ね返してみせたのが、1957年に発表した初商業短編作『あこがれ』だ。南仏ニームの美しい木漏れ日の中、ベルナデット・ラフォンがスカートの裾をひるがし、自転車を走らせる。このシンプルな移動シーンからあふれ出る歓びと躍動感! いちど味わったら忘れられない映画の陶酔がここにある。きっとウェス・アンダーソンもこの興奮が忘れられず、『フレンチ・ディスパッチ』の冒頭で、オーウェン・ウィルソンにフランスの架空の街を自転車で走らせたに違いない。

ベルナデットにあこがれる少年たちが、世界遺産にも登録されているローマ時代の水道橋や円形劇など、ニームの遺跡をそぞろ歩く彼女を追いかける(こっそり自転車のサドルの匂いを嗅いだりする輩も!)。ベルナデットの恋人に嫉妬を掻き立てられ、テニスコートを駆ける彼女の白いミニスカートからのぞく太腿に性の目覚めを刺激される少年たちがユーモラスに描かれてゆく。相手にされない腹いせから、彼らはデートを冷やかし、いたずらを繰り返すが、そんな夏の物語は『黒衣の花嫁』を思わせるラストシーンによって、ほろ苦い少年たちの罪悪感とともに幕を閉じる。

魅惑的なベルナデットを演じたのは、『私のように美しい娘』でもトリュフォーと組むベルナデット・ラフォン。彼女の当時の夫ジェラール・ブランがその恋人役。少年たちは、オーディションで地元ニームの子どもたちが選ばれた。トリュフォーは、カメラを回し始めて早々に、自分が女性と子どもにしか興味がないことに気付き、当初40分の中編だったフィルムのブランの出演シーンを大幅カット。こうして『あこがれ』は、ベルナデット・ラフォンの輝く若さと思春期の少年たちが活き活きと描かれた18分の悦楽の映画として仕上がり、トリュフォーは以後、女優と子どもが光り輝く珠玉作を撮り続けることになる。(久保玲子)

---fadeinpager---

「大人は判ってくれない 」4Kデジタルリマスター版

トリュフォー自身の少年時代を綴った、ヌーヴェルヴァーグの金字塔。

トリュフォーが自らの少年時代を物語った初長編であり、カンヌ国際映画祭監督賞に輝いたヌーヴェルヴァーグの金字塔。13歳の主人公アントワーヌ・ドワネルは、「僕を産みたくなかった」母親と義理の父の3人でモンマルトルの小さなアパートに暮らしている。両親は息子に関心がなく、アントワーヌは家事をあれこれ言いつけられ、宿題をすることもままならない。そんな彼を、学校の教師は落ちこぼれの悪ガキと決めつける。親友ルネと学校をサボって映画館に潜り込んだり、遊園地の回転盤のスリルに身をよじる瞬間には13歳の笑顔が覗くが、家にも学校にも居場所がないアントワーヌは家出し、やがて少年鑑別所に送られる。鉄格子のはまった護送車に乗せられ、声を立てることなく涙を流すアントワーヌの孤独がパリの闇と重なり合う。精神科の女医との面接の受け答え! 走って走って海にたどり着くラストシーンの表情! 撮影の名手アンリ・ドカのカメラが捉えるモノクロームの傑作に13歳の不良少年の孤独と真実が浮かび上がる。

トリュフォーの分身アントワーヌ・ドワネルを演じたのは、オーディションで選ばれた撮影当時14歳のジャン=ピエール・レオー。映画はトリュフォーの自伝的作品ながら、アントワーヌは親に捨てられた記憶に苛まれるトリュフォーと、好奇心に輝くジャン=ピエール・レオーというふたつの人格が合わさったキャラクターだという。本作には、2年後に作られた『突然炎のごとく』のジャンヌ・モローとジャン=クロード・ブリアリ、監督ジャック・ドゥミ、そしてトリュフォー自身もカメオ出演している。また、アントワーヌが両親と見に行く映画はヌーヴェルヴァーグの同志ジャック・リベット制作中の『パリはわれらのもの』、教師の引率により学校から散歩に出かけるシーンはジャン・ヴィゴの名作『新学期・操行ゼロ』(1933年)の一場面をコミカルに再現するなど、傑作の随所にトリュフォーの映画愛があふれている。(久保玲子)

---fadeinpager---

『突然炎のごとく』

感情の赴くまま、生きる女性の美しさ。

『大人は判ってくれない』からスタートしたフランソワ・トリュフォーの映画監督人生だが、本当はこの作品が長編デビュー作になっていた可能性があった。それが『突然炎のごとく(原題:Jules et Jim)』である。カイエ・デュ・シネマに舌鋒鋭い批評を書いていた1950年代、トリュフォーはパレ=ロワイヤル広場の古本売り場で76歳のアンリ=ピエール・ロジェの処女小説『ジュールとジム』を発掘し、疾走感のある文体に魅了されて本人にアプローチする。結果的にロジェが生前に出した2冊の本は『突然炎のごとく』、『恋のエチュード』と2作の映画となる。前者はひとりの女とふたりの男、後者はひとりの男とふたりの女という、映画史に残るトライアングル映画として結実した。

物語はオーストリア人のジュールとフランス人のジルはパリ、モンパルナスで出会うところから始まる。文学を巡るやり取りで意気投合し、ふたりは無二の親友に。また、カトリーヌという自由奔放な女性にふたり同時に恋をし、3人で日々を過ごす時間を重ねていく。カトリーヌは人の注意を逸らさないことには悪魔的に振舞う女性で、男ふたりの関心が自分から離れたと悟った瞬間、セーヌ川に身を投げるような大胆さをもつ。男ふたりの肩にぶら下がり、膝からていねいに抱えられて運ばれるカトリーヌの姿はこの映画の象徴的な場面となっている。

3人でじゃれている恋のときには完璧に機能していたトライアングルは、戦争と結婚が崩していく。ジュールの求婚に応えたカトリーヌは彼の祖国へ戻って娘を産むが、夫婦仲に隙間風が吹くように。久方ぶりに3人が再会したとき、ジュールはカトリーヌを失いたくないがために、ジルと結婚してほしいとまで懇願する。枠にはまらないカトリーヌを嫉妬と愛故に、結婚という枠に留めようとするジュール。この3人の関係性は時代によって解釈が異なり、ジュールとジルの潜在的な同性愛を保つための媒介としてのカトリーヌとみる解釈も。

カトリーヌのモデルにはさまざまな説があり、ワイマール共和国時代のファッションジャーナリスト、ヘレン・ヘッセルとその夫、作家フランツ・ヘッセルとロジェをモデルとする説、いや、そうではなくフランツ・ヘッセルの盟友のドイツの哲学者、ヴァルター・ベンヤミンとその妻だとか、推測が尽きない。カトリーヌを演じるのはトリュフォーが批評家時代から惚れ込んでいたジャンヌ・モロー。男性に媚びないカトリーヌの在り方は公開当時、多くの女性たちの支持を受け、最後まで感情の赴くまま、人生の炎を激しく燃やし続けたラストの微笑みは観客に強烈な残像を植え付けた。

モローはトリュフォーと交際していた時期もあったが、その後は理解ある親友の座に収まる。トリュフォーがカトリーヌ・ドヌーヴとの別れで精神的にダメージを受けた時には精神科への受診を薦めるなど支え続けた。撮影は即興が多く取り入れられ、モローが歌う「つむじ風」も即興で作られたもの。「知り合って 見失って また会って熱く燃えた それからまた別れ 別々に発って行った 人生のつむじ風の中へ」との内容は、ふたりの人生を暗示するかのようだ。いまジャンヌ・モローは、パリのモンマルトル墓地で、フランソワ・トリュフォーのすぐ近くの墓で眠っている。(金原由佳)

---fadeinpager---

『アントワーヌとコレット/二十歳の恋』4Kデジタルリマスター版

愛の重さに気付く前、初々しい恋心を描く。

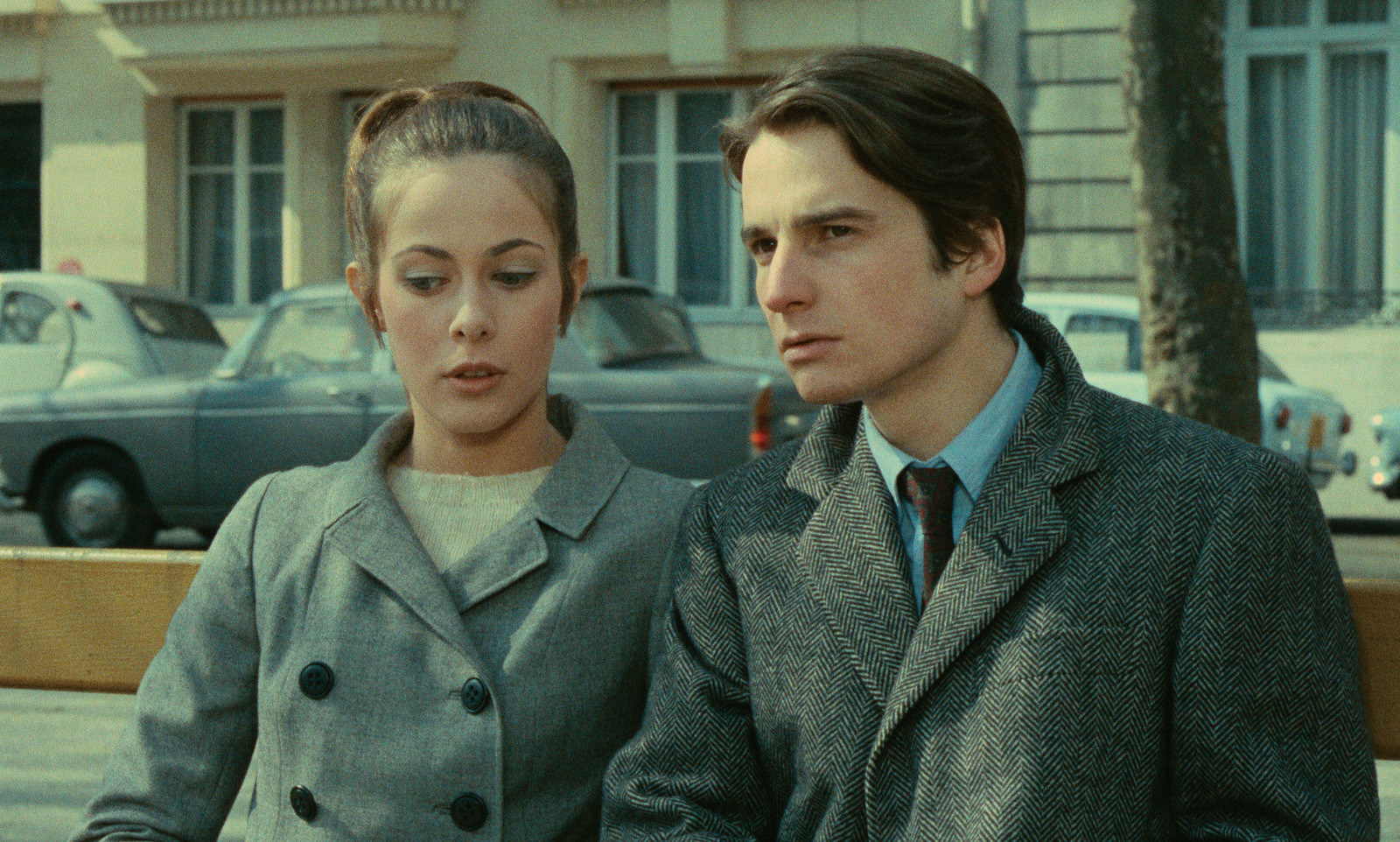

30分ほどの小さな作品。でも、この作品が生まれたことにより、ジャン=ピエール・レオーは『大人は判ってくれない』で終わるはずだったアントワーヌ・ドワネルの恋に迷走する人生をこの後、1979年の『逃げ去る恋』までおよそ20年、中年期にいたるまで演じ続けることとなる。『アントワーヌとコレット』は、トリュフォーが生涯で唯一、オーダーを受けて企画、制作したもので、パリ、ローマ、東京、ミュンヘン、ワルシャワの5つの都市における青春と恋を追求したオムニバス映画の一篇。 フランス版をトリュフォーが脚本・監督を担当し、『女は女である』のラウール・クタールが撮影。出演者は「並木道」のジャン=ピエール・レオー、新人マリー・フランス・ピジェ、フランソワ・ダルボンなど。イタリア篇はロベルト・ロッセリーニの息子、レンツォ・ロッセリーニが脚本・監督、日本から石原慎太郎、ポーランドはアンジェイ・ワイダが担当している。

もともと、安易にシリーズ化をすることを避けていたというが、本作に取り掛かり、自身の若き日の恋愛をモデルにした物語を構想するうち、アントワーヌの恋に右往左往する日常が広がっていったという。『大人は判ってくれない』で12歳だったアントワーヌは17歳となり、ある日コンサートで見かけたコレット(マリー=フランス・ピジェ)に一目惚れし、彼女の自宅の場所を突き止め、近所に引っ越してしまう。さらにあらゆる手を使い、彼女の両親と親しくなるが、肝心の彼女の心はどこにあるのかわからない……。

愛の重さに気付く前の初々しい恋心を抱くアントワーヌを、少年の気配がまだ濃いジャン=ピエール・レオーが演じている。ラストのほの苦さは、同世代の少女に2年半近く片思いしたトリュフォーの思いが集約されている。ちなみにこの作品の撮影中、既婚者であるトリュフォーはコレット役のマリー=フランス・ピジェに惚れ込み、一時期家を出てしまったほどだという。(金原由佳)

---fadeinpager---

『夜霧の恋人たち』4Kデジタルリマスター版

カラーで色付いた、アントワーヌの青春。

自分の経験を色濃く反映した『大人は判ってくれない』『アントワーヌとコレット』に通底していたやや暗いトーンは払拭され、アントワーヌ・ドワネルのキャラクターと人生はこの作品を機に、自由に飛び跳ねていく。前2作と違いカラー映画となったことで、アントワーヌの青春が鮮やかに色づいたこと! 加えてヒロインが前作の『アントワーヌとコレット』のクールビューティな面持ちのマリー=フランス・ピジェから、ファニーガールの明るさが光るクロード・ジャドに変わったことが、作品の雰囲気を変えた要因になっている。

規則違反や逃亡を繰り返し、アントワーヌは陸軍を除隊となり、まっさきにかつての恋人クリスチーヌの自宅に足を運ぶ。相変わらず彼女の両親からは歓待を受けるが、当のクリスチーヌは色々と忙しく、アントワーヌの相手をしてくれない。アントワーヌはクリスチーヌの両親の紹介で、安宿の受付係につくが早々に失敗。次に探偵事務所に入社し、従業員に嫌われていると疑心暗鬼の靴屋の社長からの依頼で店員を装い、社員の本音を探ることに。その過程で魅惑的な社長夫人にのぼせ上り、マダムも若い新入社員に目をかけて……。

押しているうちは目もくれなかったクリスチーヌも、アントワーヌが自分以外の誰かに心奪われていると分かると、急に彼が気になってくる。揺れ動く恋心の行方をユーモラスに描き、アントワーヌ・ドワネルシリーズの中ではいちばん無邪気に笑えるハッピーエンドとなっている。ラストのテレビのくだりは、前作の『アントワーヌとコレット』のラストシーンのテレビの場面と繋がっているので、ぜひ両作品比べての鑑賞をおすすめしたい。

この後、アントワーヌと結婚、離婚劇を繰り広げることになるクリスチーヌ役のクロード・ジャドとトリュフォーは一時期婚約していたが、最終的にジャドは外交官と結婚。後に彼女は、熊井啓監督の『北の岬』で、加藤剛演じる自動車会社のエンジニアとの恋に揺れる尼僧を演じた。(金原由佳)

---fadeinpager---

『野性の少年』

J・P・レオーに捧げた、もうひとつの『大人は判ってくれない』。

1800年代に見つかった「アヴェロンの野生児」を題材にした伝記的な作品。人間社会から隔絶され自然の中で育った少年は、見世物にされ、施設でいじめられるが、医師で聾唖教育者のイタール博士に引き取られる。ヴィクトールと名付けられた少年は、博士の家で「人間になるため」の困難な道を歩み始めるが……。

『大人は判ってくれない』は、先述のとおりトリュフォーの自伝的作品だ。主人公のアントワーヌと同じように、トリュフォーは両親の不仲で家に居場所がなく、学業も不振となりいたずらを繰り返すように。鑑別所への入退所を繰り返し、学業を放棄して映画館に入り浸ったトリュフォーを救ったのは、映画評論家アンドレ・バザンとの出会いだった。彼との生活で映画評論を始め、短編映画を作り、そして映画監督に……。トリュフォーがバザンとの出会いによって愛と文化を獲得していった過程を、こちらの『野性の少年』では歴史上の事件と重ね合わせて描き出す。ヴィクトールを発見し、導くイタール博士をトリュフォーが演じているのが、あたかも自身を発掘し一流の映画人に育ててくれたバザンへの表敬のように見える。

同じように両親からの愛の不在に悩み、学業不振で映画に没頭したのがスティーブン・スピルバーグ。『野性の少年』に感動した彼は、トリュフォーに何度もラブコールを続け、ついに『未知との遭遇』(1977年)への出演を実現させる。『未知との遭遇』でのラストシーンでのトリュフォーの姿は、スピルバーグからの最大限の思慕を感じて止まない。現在、スピルバーグの作品を観て育った映画人たちがまた新たな挑戦を始め、同時にスピルバーグ作品へのオマージュを画面のそこかしこに魅せてくれている。孤独や絶望を乗り越えるアントワーヌ・ドワネルの魂は、こうして未来へと続いていく。(編集YK)

---fadeinpager---

『家庭』4Kデジタルリマスター版

鮮やかなラブコメディにみる、結婚の理想と現実。

『大人は判ってくれない』から始まり、主人公の変遷をジャン=ピエール・レオーの成長とともに描いた「アントワーヌ・ドワネルの冒険」シリーズ。その第4弾『家庭』では、『夜霧の恋人たち』のラストで結ばれたクリスチーヌとアントワーヌとの結婚生活が描かれる。脚フェチのトリュフォー好みのミニスカートとパンプス姿で、クリスティーヌを可憐に演じるのはクロード・ジャド。

バイオリン教師のクリスチーヌ、花を染める作業に従事しながら作家を目指すアントワーヌは共働き。クリスチーヌの実家に招かれ、ワインを取りに行ったカーヴでキスしたり、新婚のふたりはラブラブだ。ところがクリスチーヌが妊娠し、アントワーヌが出産に立ち会えなかったあたりから、カップルの間に波風がたち始める。そして職場で日本女性キョウコ(モデルの松本弘子)に出会ったアントワーヌは、クリスチーヌとのベッドタイムに日本女性についての本を読んだりしているうちに……。

変わり者揃いのアパートの住人たちのエピソードや、キッチュなファンタジーあふれる日本女性とのアバンチュールなど、『家庭』はシリーズの中でもとりわけコミカルで示唆に富んだな作品だ。いっぽうで隣人から「君は音楽好きで、良家の娘を狙ってたっけ」と言われたアントワーヌが、「僕は娘だけに恋したんじゃなく、家族に恋をしたんだ。素敵な両親に!」と答える場面など、旧来の映画をぶっ潰せ! と叫びながら、大手映画配給会社の社長令嬢マドレーヌ・モルゲンステルヌと結婚したトリュフォー自身の思いだろう。アントワーヌの手痛い失恋を描いた『アントワーヌとコレット/二十歳の恋』も、相手は両親込みで付き合っていた良家の娘で、孤独な少年時代を過ごしたアントワーヌが仲睦まじい家庭に憧れる姿が描かれていた。

ところが晴れて家庭を持ち、息子にも恵まれたというのに、礼儀正しい妻の愚痴を同僚女性に語ったり、ほかの女性によろめく“だめんず”アントワーヌ。クリスチーヌが彼に向かって放つ「親に捨てられた不幸な少年時代のことなんて。現実が不幸だからって、その仕返しに小説を書くなんて芸術と違う!」という痛烈な言葉も、リアルライフからの引用か⁉ クロード・ジャドの可憐さとアントワーヌの煩悩が炸裂するトリュフォー流ラブコメディ『家庭』には、いつものようにジャック・タチやアラン・レネら、愛すべき映画へのオマージュもふんだんに盛り込まれている。ちなみにクロード・ジャドとトリュフォーは結婚寸前で破局。クリスティーヌが去り際に切ない表情で「妻になりたかったわ」という言葉は、ジャド自身のものか、妻マドレーヌのものか、はたまたほかの女優のものか……。「きみはかわいい妹であり、娘であり、母だ」というアントワーヌに、クリスチーヌが返す「妻にもなりたかったわ」という言葉など、台詞も示唆に富んで魅力的だ。(久保玲子)

---fadeinpager---

『恋のエチュード』

修行のような恋をする、恋愛の追求者たち。

英国人の姉妹とフランス男。禁欲と放埓。そんな図式に基づいて、恋愛を実験、分析、解剖していくような、いつものトリュフォーよりも意図的にちょっとだけ堅苦しくしたような演出に、かえって萌える。女性ふたり男性ひとりのいわゆる三角関係が下敷きにあるのだけれど、そこに絡む両家の母親、村組織、宗教など、人間の感情を枠の中に収めようとする力が、恋愛を自由に育むことに水を差す。

登場人物たちは、その世間的な力に対して抗って戦うような未熟さはない。むしろ思索的にその意義を考え、力や枠の中で、恋愛を成就させようと努めている。それが「恋の終わり」「諦め」と互いを誤解させて、三角関係は予想しない方向に進んでいってしまう。英国の田舎の海際にある姉妹の家の風景は長閑で透明感があるが、そこに住まう彼女たちの纏う服は襟が高くていかにも禁欲的。でも、その衣装が欲望を掻き立てる。ジャン=ピエール・レオー演じるパリジャン、クロードが姉妹の肩にそっと触れる時、手ってなんと雄弁な恋愛のメッセージなのだろう、と感じ入ってしまった。恋愛感情を純粋に突き詰めていくと、最後にはいったい誰がのびのびと幸せになれるのだろう?と、純愛への痛みまで心に残る作品。(編集KIM)

---fadeinpager---

『私のように美しい娘』

軽やかに見せる、「悲劇と喜劇は紙一重」。

社会学者プレビンは女性犯罪者の同期と心理についての論文を完成させるべく、愛人を塔から突き落として殺したという女囚カミーユ・ブリス(ベルナデット・ラフォン)にインタビューを重ねる。彼女と彼女を取り巻く男たちの数奇な人生を聞いていくうち、プレビンも彼女に魅了されていく。無罪を信じ、プレビンは事件の究明に乗り出すが……。

「(前作である)『恋のエチュード』の苦痛から一刻も早く解放されたいと思って」作られた作品。トリュフォーがアメリカに向かう飛行機の中で、ヘンリー・ファレルが書いた原作小説を読み、そのあまりのおもしろさに爆笑! 「これをベルナデットが演じたらどうなるだろう」と考えたことが作品化のきっかけという、徹底的にコメディを目指した一本。ベルナデット・ラフォンは、短編映画『あこがれ』以来15年ぶりにトリュフォー作品に出演。彼女の奔放な魅力に、物語も観客もぐいぐいと引っ張られていく。

でも、明るいばかりで片付かないのがこの映画。奪うことだけを考えて、何も与えてくれない最低な男たちの世の中で、女の子はどうやって生きたらいい? 軽快なタッチで明るく描かれる、いまなお続くこの構造。チャップリンの映画を観て笑いながら胸の奥に湧き出るモヤモヤが、『私のように美しい娘』にも立ち込めている。男たちに奪われるたびに知恵を身に着け、そして最後は女王のように成長したカミーユが、鉄格子越しにプレビンへと語る皮肉に考えさせられる。(編集YK)

---fadeinpager---

『アデルの恋の物語』

妄執、されど愛――共感できるのはなぜ?

女性を愛する映画作家トリュフォーは、女優たちに、その後の評価を決定づける素晴らしい功績になるような作品を捧げている。墜ちて墜ちて墜ちていくアデル・ユーゴーを演じるイザベル・アジャーニの姿が、観た日の夜、夢に出てきそうなほど決定的な印象を残す。本作で、アジャーニは世界的に有名な女優となった。

19世紀半ばに英国人中尉ビンソンに恋をしたアデル。ビンソンとの関係に想像を絶する執着を抱いたアデルは、妄執のままに彼を追いかけ、手紙を送り、虚言を駆使して周囲の人にビンソンとの関係が確固たるものだと信じさせようとする。いわばストーカーなのだが、「たかがストーカー」と割り切れないほど、アデルは美しい。陶器のような白い肌、不安気な青い瞳、物憂げな長いまつ毛、豊かな濃茶の髪――女性として容姿の武器をここまで備えながら否定されるということは、むしろ落下の幅はとてつもなく大きいのだ。どん底まで墜ちたアデルは、肉体的にも精神的にも世界を旅する。パリ、カナダ、バルベイドスと、ビンソン中尉の赴任地に必ず姿を現し、ボロボロのヨーロッパのドレス姿で中米の強い光の中を歩く様子は哀れとしか表現しようがないけれど、それでもアデルは美しい……。

その美しさと悲しさで周囲の誰かが彼女を助け、故郷フランスで85歳まで生きたと映画の最後に明かされる。実話に基づいた本作では描かれていない、アデルが生きた残りの時間に想いを馳せてしまう。愛する側だけの、片方だけの歪な想いが共感を呼ぶのは、美しい女優と美しい感性で描かれなければ成り立たない。(編集KIM)

---fadeinpager---

『逃げ去る恋』4Kデジタルリマスター版

女という存在に、とことん恋してくれる男。

恋に、女に、魅せられ弄ばれ、自らもその人生を楽しみ尽しているパリジャン、アントワーヌ・ドワネル。トリュフォー監督の分身であるドワネルが主役の作品は5作も(!)作られてきて、最後が『逃げ去る恋』なのだ。初恋、結婚、不倫など、男と女のさまざまな関係を体験したドワネルが本作で向き合うのは、離婚。元妻となるクリスティーヌと息子と慌ただしくも愉快に関係を清算していく模様と、過去の恋愛を反芻し、新しい恋の予感に奔走するドワネルの時間が絡み合って描かれていく。

新たな恋へとバトンタッチされていく流れは、ビストロに始まり、本屋やレコード店へと繋がれていく。パリの街角で、そっと恋愛の種が蒔かれ、息吹いていくシネマティックな映像や編集も、フランス映画好きを虜にする理由だ。女たちから見れば、どんなに不誠実でも、ドワネルは憎めないヤツ。とことんロマンティックで、一緒にいて楽しい男なのだと思う。なぜなら、女が女であるがゆえに放たれる本質的な魅力に、これほどまでにインスパイアされ、女性の感性に刺激されてくれる男(= アントワーヌ・ドワネル = ジャン=ピエール・レオー = フランソワ・トリュフォー)は唯一無二だから。(編集KIM)

---fadeinpager---

『終電車』

作品に芯を通す、女優の存在感。

第二次世界大戦中、ドイツ占領下のパリにある劇場「モンマルトル座」。迫害を恐れ、ユダヤ人の座長ルカ・シュタイナーは国外逃亡したという情報を流し、劇場の地下に隠れ住む。彼の妻である女優のマリオン(カトリーヌ・ドヌーヴ)は、夫を匿いながら座長として劇場を切り盛りする。新作でマリオンの相手役を務めることになったベルナールは、レジスタンスとしての顔を持っていた。舞台を通じて愛が芽生えるマリオンとベルナール。戦争の中で複雑にもつれ合う、三角関係の行方は……。

トリュフォーがドヌーヴのために書きおろしたこの脚本は、まさにドヌーヴという女優を体現した映像を生み出すことに成功している。苦しい劇団を背負いながらも、それを感じさせない気高き振る舞い。秘密を抱えた陰のある表情。物資が不足する中でも、女優らしさを忘れないドレスや美しいハイヒール姿……。断片的に語られる戦争下のパリのエピソードが、彼女の存在感とともにひとつの線になっていく。名優と名監督が起こした奇跡の瞬間を劇場で体験できるのは、これ以上ない幸せだ。

同じ時代を描いたハリウッドの『カサブランカ』(1942年)は、直接登場する町の名前をタイトルにして、そこで起こる出来事を描いた傑作。いっぽうでこの映画のタイトルになった『終電車(Le Dernier Metro)』は、冒頭にナレーションで触れられる以外、まったく作品内で描かれない。しかし、この題名によって作品の背景を物語っているのも秀逸だ。占領下のパリで夜間の交通も制限され、買い物や友人との交流もままならず、外出しても終電車に間に合わなければ命の保証はない。この閉塞感は、パンデミックを経験した私たちにはもはや、他人事には感じられない。ドイツ軍は恐ろしいが、それ以上に厄介なのは彼らに協力して居丈高に振る舞う同胞のフランス人だった……。直接的な戦闘を描かずとも、戦争の恐怖が映画を支配している。不穏な状況に立たされるなか、『終電車』はいかに勇気をもって生きるべきかを教えてくれる。(編集YK)

6月24日(金)~7月14日(木)東京・角川シネマ有楽町、名古屋・伏見ミリオン座、7月1日(金)~大阪テアトル梅田にて開催他、全国順次公開予定

*劇場によって上映作品の変更の可能性があります。

https://movies.kadokawa.co.jp/truffaut90

text: Reiko Kubo, Yuka Kimbara, madame FIGARO japon