ロングインタビュー セリーヌのエディ・スリマンが語る、音楽への愛。

Culture 2023.03.09

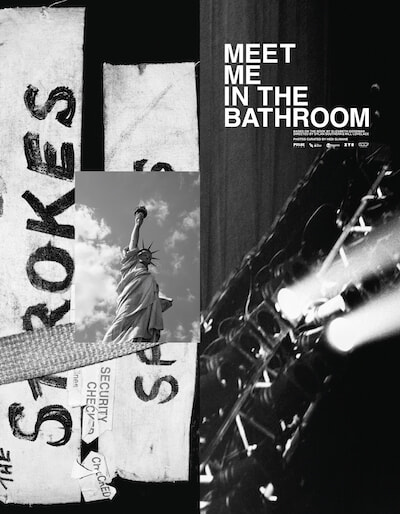

セリーヌのクリエイティブ・ディレクターとしてだけでなく、フォトグラファーとしても才能を発揮しているエディ・スリマン。そのエディの写真が2022年11月に全米で公開された映画『Meet Me in The Bathroom』の特別ポスターに使用された。この作品は、2001年から2011年のニューヨークの音楽シーンを描いた同名の本が元となったドキュメンタリー映画である。今回、この本の著者、リジー・グッドマンとエディ・スリマンの対談が実現。ともに音楽を愛し、同じ時代や、その空気感を共有してきたふたりによる内容の濃いカンバセーションをお届けする。

photos: Y.R.

昨年11月に全米で公開された映画『Meet Me in The Bathroom』の特別ポスター。エディ・スリマンがこれまでに撮影してきたロックシーンの写真を組み合わせたもの。

リジー・グッドマン以下L: さて、いきなりですが、この質問から始めたいと思います。私たちはともに、クリエイティブな人や、特に若い人たちの発想に関心をもっています。お互いを認め合い、その関係を通じてそれぞれ作品を発展させていくという考え方に最初に魅了されたのはいつですか?

エディ・スリマン以下H: 私は音楽に囲まれた環境で育ちました。また90年代後半と言えば、私がイヴ・サンローランでデザインの仕事を始めて、写真を撮るようになった時代です。ちょうどその頃、パリにエールとか、ダフト・パンクとか、フェニックスといったバンドが出現し始めて、ものすごいエネルギーとサウンドで、スピリットを感じたんです。誰しものなかにあったスタイルだと思いますが。まさにフランスにアートが誕生して、どんどん広がっていった頃でした。何でもできましたね、本当にスカッとするぐらい。みんながいろんなアイデアを試して、さまざまな角度から、パリを描こうとしていましたし、皆が繋がっていた。自由意思で入れるコミュニティだったんです。私も、そのシーンの一員でした。それに当時私は、東ベルリンで起こっていることにも関心がありました。2000年のことです。 私はクンストヴェルケ・アート・インスティテュートのレジデントで、日夜ベルリンのアンダーグラウンドのアートシーンを映し出そうと模索していました。すべてが同時期に起こった感じです。

2000年初期は、まさにアーティストとミュージシャンの新たな時代の幕開けのようで、新しいデジタルエイジの輪郭を決めるようなものでした。当時、私は ニューヨークにいることも多く、たいていはブルックリンのウィリアムズバーグに住んでいたのですが、東ベルリンと同じエネルギー、クリエイティブなバイブレーションを感じたんです。そこは、ニューヨークのアンダーグラウンドのサブカルチャーのオープンフィールドでした。そこには私の友人がいて、アーティストのスタジオとクラブがある以外、ほかにはたいしたものはなかったんですが、そういうスタジオやクラブに毎晩通っては、東ベルリンの劇場『フォルクスビューネ』や『クンストヴェルケ現代美術センター』で見かけたのと同種の人たちに会っていたんです。

2001年9月にすべてが変わりました。何でもできる、という私たちのダイナミックな信念が変わったんです。あの嘆きと絶望の瞬間に、当時ヨーロッパ中を包み込んでいたクリエイティブなエネルギーとサウンドの中心にあった、ある種のデジタルユートピアへの信仰が失われたんです。私は写真もデザインもアナログに戻って、DIYに戻って、その中でスタイルを築き上げるようになりました。そのときです、ロンドンがニューヨークに続いて、写真の一部として表現されるようになったのは。

L: まったく仮想恐怖なんかじゃない、あれほどの恐ろしい出来事を突きつけられて、9.11のテロの後、テクノロジーが世の中をもっといい場所に変えてくれるという概念そのものが突然、鬱陶しいものになりました。誰もエレクトロミュージックを聴きたがらなくなって、誰もあんなふうにこの世界から切り離されたいとは思わなくなった。突然、ロックンロールがまた耳触りよくなった。

H: 全くその通りです。あれが本当のシフトでした。全てが変わったのです。そして、このカオスがインディーズ時代への扉を開けてくれました。私は方向性を変えて、ロンドンにフォーカスするようになりました。私の周りでシーンがどんどん弾けていきました。ベルリンはある程度、エレクトロニクスのループにはまっていましたが。

---fadeinpager---

L: それでは、90年代後半にあなたの人生について聞かせてください。

あの頃あなたはイヴ・サンローランでデザインの仕事を始めて、写真を撮るようにもなったんですよね?当時、パリの音楽シーンがとても元気でした。あなたが挙げられたダフト・パンクもエールも、アメリカにいる私たちが聴いていました。あなたはどのように、これらのバンドの世界が持つ感情に訴えかける力と写真やファッションといった有形アートとの間につながりを見出したんですか? そこにいるという感覚や何かの一部で繋がっていて、新しい「パリの意味」を形づくっていたもの、そして、あなた自身のクリエイティブ・ランゲージの進化について教えてください。

H: 私たちは皆、クリエイティブな意味でパリがまったくの不毛に陥った後の時代に出てきた人間です。アメリカにはグランジがあって、イギリスにはブリットポップがありました。パリにはすべてのクリエイティブな分野を包含するコミュニティの感覚があり、 みんなで「フレンチスタイル」の意味を再定義しようとしていました。 エールが台頭してきたのは、ちょうど私がイヴ・サンローランで初のコレクションを行った頃です。自分が何をしているのか分かりませんでしたが、その楽天的な純粋さがこの世代の強みだと思います。あとで「フレンチタッチ」と呼ばれるようになる、あのシーンは実験的で、パリのクラブカルチャーにインスパイアされた、洗練されたものだったんです。

そのあと私は、エールのニコラ・ゴダンやジャン=ブノワ・ ダンケルに、私の気のおけない友人であり、写真の師匠でもあるリチャード・アヴェドンなどを紹介して、パリとニューヨークの橋渡しをしようとしました。ディオールにいた初期の頃、フレグランスのCM用の曲を作曲してほしいとエールに頼んだこともあります。エールはまた、私が2000年代初頭に制作を始めた写真業『Stage』の登場人物たちの一部でもありました。主にロックンロールですが、ライブパフォーマンス復活の宣言書です。ダフト・パンクの衣装をデザインした時にしても、それはステージウェアそのものでした。 ステージ衣装は、最初から私のデザインの仕事で大きな部分を占めていました。ミュージシャンから次のツアーに向けて定期的に依頼があったんです。写真について、特にロックミュージシャンの写真撮影は、表立つことなく私がいつも行っていたものでした。

L: ステージ衣装があなたのデザイン・コード発展のきっかけだったということに、私はすごく魅力を感じます。ステージ用の衣装、ライブパフォーマンス用の衣装をデザインすることは、クリエイティビティの面であなたにどのように役に立っていますか ? どのような点がエキサイティングなのでしょう?

H: ステージ衣装は、私のメンズファッションへの入口でした。アルバムのカバー写真を通してですが。おとぎ話以外で、私が最初に夢中になったレコードは『デヴィッド・ボウイ・ライブ・イン・フィラデルフィア1974』です。あのアルバムカバーを穴が開くほど見ていたと思いますし、あのレコードを100万回は聴いたと思います。あの衣装のプロポーション、セクシーさ、中性的なエネルギーは、私に大きな影響を及ぼしました。ボウイのアルバムのカバーのほかに、エルヴィスの68年のダブルレザーのナンバー(『68カムバック・スペシャル』)、オジー・クラークがミック・ジャガーのためにデザインしたボディスーツもまた、メンズファッションの可能性を広げてくれました。

ステージ衣装がなかったら、私はファッションそのものに特に魅力を感じていなかったでしょう。私にとって大切なのはいつも音楽で、ファッションは音楽を手伝い、音楽を引き立てるものでした。ミュージシャンなら、私が幼い頃に知った人でも、デザインの仕事で駆け出しの頃に出会った人でも、あるいは今の人でも、私が音楽畑の出身で、ステージ視点でデザインしていることがわかると思いますよ。彼らはたぶん私のデザインのなかに自分自身を見つけ、それで私に連絡してきたのだと思います。彼らが私の手がけた衣装に身を包んでステージでパフォーマンスしてくれているのを見て、私はいつもワクワクしていました。

L: 私たちは誰でも別世界の初体験というものがあると思うんです。自分を手招きしている世界での経験が。

H: ええ、たしかに、もうひとつの世界ですね。当時は、そこが私の居場所だと考えていました。

---fadeinpager---

L: ボウイのカバーに感じたそのエネルギー、エモーションを、あなた自身の仕事で自分は形あるものにできるということに気づいたときのことを覚えていますか? あなたが自分の愛する音楽から受けた刺激を、あなたにしかないデザイン・コードで表現できることに気づいたきっかけは?

H: そんなふうには考えたことはありませんでした。私はいつもプロジェクトからプロジェクトへ、写真からデザインへと渡り歩いていましたから。デヴィッド(・ボウイ)が私の服を着てくれるようになって、それから私たちは会って、のちに2002年頃のことですが、ツアーの衣装を私にデザインしてほしいと依頼が来てというように、ごく自然に進んでいったんです。それであるとき突然、目的というか、信念みたいな感覚が芽生えるんです。カール・グスタフ・ユングのシンクロニシティの概念のような感じですかね。

L: 目的意識とつながって、それから信念が芽生えるという考え方、私は好きです。人生でやりたいことがあって、それが手招きしているのに、自分はまだそれを見つけられずにいるのって、どんなに辛いだろうとよく考えるんです。まだ自分の仲間も自分の言葉も見つけられていない。それは悲しいことです。そしてなかには、決してそこに辿り着けない人もいます。それができているのであれば、自分の声を見つけられているあなたは非常にラッキーな人です。

H: たしかにそうですね。すべてのものの歩む方向、すべてのものがどのように繋がっているかがわかり始めたときがあったんです。それまでは物事がはっきりせず、意図も何も見えませんでした。どこに行くのかわからないまま波に乗って漂っていたんです。

L: デヴィッド・ボウイとのコラボレーションはどんな感じでしたか? 彼があなたの服を着るようになったのは、いつからですか?

H: デヴィッドがいつ私に連絡してきたか、よく覚えていないんです。そのあと、ニューヨークで彼に会いました。本当に不思議なんですが、初めて会ったのがいつなのか、まったく思い出せないんです。たしか彼の2002年のツアーの話だったと思うんですが。デヴィッドは、昔のシャープでクラシックな装いに戻りたがっていました。シン・ホワイト・デュークの頃の。最初に丈の短いタキシードジャケットをデザインしました。ルイ15世スタイルのマーキスジャケット風のカットのものです。あとで、そのジャケットは私のディオールのショーに登場します。それから、彼からはシルクの3ピースのスーツの注文も入りました。どうしても鮮やかなブルーの細いタイを締めたいと言ってましたが、それは誤った判断だと私は彼を説得しようとしました。オールブラックで固めて、プロポーションのシャープさを強調するべきだと。彼が勝ったのは言うまでもなく、私はそのとおりにしましたが。

私は彼のことがすごく好きでした。この最初のツアーのあと仲よくなって、彼と彼のクルーにあちこちついて行って、私の写真 集『Stage』の写真を撮るようになりました。デヴィッドはすごく愛情深い人で、私がニューヨークにいるときはよく(ブラーとかインターポールなどの)コンサートに連れていってくれて、新しいツアー前のリハーサルにも呼んでくれました。彼の過去については、ほとんど話したことがありません。彼はあまり過去を振り返るタイプではなかったので。 一緒にいるのが不思議でした。 子どもの頃にすでに、彼とは素敵な友情で結ばれると予見していたような感じで。デヴィッドが亡くなったときは、茫然自失になりました。

---fadeinpager---

L: ミック・ジャガーとはどんな関係でしたか?彼との仕事もデザイナーとして、あなたのクリエイティブな進化に重要な意味を持つと思うのですが。

H: ミックは早い段階でディオールに来てくれました。デヴィッドよりも前です。2001年の初め頃かな。彼は私がデザインしたフリンジ付きのコートで、いくつかのカラーバリエーションが欲しいと言ってきました。あと、スキニーなサテンのパンツとシャツです。エメラルドグリーンとパープル。技術面を考えて、さまざまな形に布をカットしていくのが面白かったです。ミックはステージで激しく動き回る必要があったので、衣装もその要求に合わせて作らなければなりませんでした。彼のフィッティングはすごく楽しかったですよ。ミックはいつもアトリエの鏡の前で、ステージでの一連の動きをやってみて、衣装が合うかどうか確かめるんです。

L: あなたの言われていることが今わかりました。いつもそこには「ステージ衣装」があった、という意味が。 あなたの仕事の中には、それが常にあったんですね。

H: デヴィッド・ボウイからジャック・ホワイト、ザ・リバティーンズまで、それはちょうど、私のしていることの一部みたいなものでした。

L: デザイナーとして、フォトグラファーとして、あるいはその両方として、とてもたくさんのバンドとコラボレーションしていますものね - 私も『ミート・ミー・イン・ザ・バスルーム』の世界でわかります。私たちは、海を隔てて、ふたりがいかに同じような生き方をしてきたかについて話してきました。私はニューヨークにいて、ニューヨークのバンドを見つめながら、作家としてのキャリアをスタートさせようとしてきた。あなたはヨーロッパにいて、これらのバンドを惹きつけるルックを形づくってきた。あなたやこれらのミュージシャンには共通するインスピレーションの感覚があると思うのですが、 ルックはインスピレーションをもとにデザインしているのですか? 例えば、ザ・リバティーンズのメンバーとは最初どういう形で出会ったんですか?

H: 2002年頃、私はほとんどの時間をロンドンで過ごすようになりました。しょっちゅうライブに行って、ロンドンのミュージックシーンが台頭するのを見ていました。そのエネルギー、エキサイティングなバンドの豊富さ、コミュニティの感覚が、UKのインディーミュージックの黄金時代を定義していました。バンドとそのファンは驚くほど陽気で、温かくて、自由な人たちでした。カールとピートのふたりには 一緒に会っていないんです。ふたりはすでにいわゆるザ・リバティーンズの危機に突入していましたから。ピートはコンサートに姿を見せなくなって、カールが1人でプレイしなくちゃならなくなってね。結果的に彼らは解散しました。ちょっと確かじゃないんですが、ピートに会ったのは多分、カムデンタウンのエレクトリック・ボールルームでのベイビー・シャンブルズの初期のライブの後だったと思います。 カールについては思い出せないなぁ。多分、パリだったかと。私はふたりのどちらも本当に好きでね。彼らはすごく才能豊かで、詩人だと思います。

『リバティーンズ宣言』と『リバティーンズ革命』は古いアルバムですが、 20年経って聴いてもすごいですよ。当たり前なんだけど、ザ・ストロークスの伝説のパーフェクトアルバム『イズ・ディス・イット』と『ルーム・オン・ファイア』についても同じことが言えると思います。ロンドンのミュージックシーンはすごく力強くて、常に進化していましたね。その頃、フランツ・フェルディナンドが勢いに乗ってきました。ザ・リバティーンズを中心にして、ジ・アザーズとかリトランズ、パディントンズなど、いくつかオルタナティブロックのバンド が出てきましてね。 ブロック・パーティ、ザ・レイクス、レイザーライトと、バンドが次から次へと波のように出てくるんですよ。そのあとジーズ・ニュー・ピューリタンズ、ザ・ホラーズ、クラクソンズ、アークティック・モンキーズがシーンを牽引するようになりました。私は、当時「NME」の編集者だったアレックス・ニーダムや、同誌の敏腕フォトエディターのマリアン・パターソンなどの友人と一緒によくコンサートに行っていました。あの時代はNMEにとっても、素晴らしい時代だったんですよ。

---fadeinpager---

L: この時代のUKの雰囲気って、前に話した90年代末のパリの雰囲気と比べて、どうでしたか?

H: 90 年代末のフランスのシーンのほうが頭で考えている感じでしたね。素晴らしいけど、本質的に自然発生的ではないんです。 ロンドンのバンドは、まったく新しくて、自分に正直な印象でした。芸術的センスのある、忠実で若いコアなファンの前で演奏することがすべてだったんです。小さなライブハウスをまわるんですよ。みんなが顔見知りのようなね。完璧に守られていて、最初は少なくとも、音楽業界と関係なく、つくられていなくてね。私はそのクリエイティビティ、自然発生的なところ、そして商業的な成功に対する欲望の欠如に心底越かれていました。その意味でとことんピュアだったんです。

L: では、そうしたシーンがフォトグラファーとして、デザイナーとしてあなたの仕事に与えた影響についてはどうですか? あなたはどうやって、自分の経験したことを自分のなかに取り込み、自分のものにしたのですか?

H: 私の仕事への影響は、非常に大きかったです。私はロンドンのバンドやファンを幅広く映し出してきました。ピーター・ドハーティ(ザ・リバティーンズ)の書籍を手がけたのが最初で、そのあと数多くのミュージシャンの衣装に関わってきました。ディオールで早くからスキニージーンズをデザインして市場に出していましたし、どういうわけか、そういうルック、つまり私のシルエットはすでにこの世代に受け入れられていたように思います。 写真を撮りながら、自分のショーのためのキャストも探していました。だから当時のファッションショーは、ロンドンのシーンそのものがランウェイを乗っ取ったような形になったのだと思います。服は、そうしたミュージシャンたちに捧げるものでした。私はただ、彼らならステージでどんなものを着たがるだろうと考えていただけなんですけどね。それが自然とコレクションそのものになったんです。

私は、ロンドンのシーンについての写真集やカバーストーリーもたくさん手がけていました。その後、2005年に私が編集したフランスの「リベラシオン」紙の特集号は、ロンドンのバンドへのトリビュートで、より多くの人々に向けての紹介記事のようなものでした。そうしてフランスが追従し始めました。世代全体がシーンの影響を受けました。あのエネルギー、音楽、インディースタイルが、フランス全体で高校・大学の基本になったのです。

L: あなたの言う親密さの価値について少しお聞きしたいです。これは明らかにロンドンとニューヨークに共通するものですよね。 どちらも、とても親密でプライベートな感じがします。あなたがご自身のありのままの姿で、音楽界における24時間のパフォーマンスに関わっていたような、そんな感じです。ザ・ストロークスのストーリーにもこの部分があって、たしかジュリアンがニックに話していたと思うのですが、ステージで着るものと普段着るものを分けて考えるのはやめるように言ったとか。単純に日々服を着るのか、その夜ショーでプレイするように着るのか。この考え方にはとても深遠なものがあります。これにあなたは共感されますか?

H: あなたの著書にあるこの考え方に大変興味を覚えました。当時のバンドはこなれていて、無理に作りこんだり、張り切っている感じがしませんでした。彼らにはまったく嘘がなくて、本物で友人のようでした。ステージはストリートのようなものでした。みんな一緒だという差別のない感覚があったんです。 一度、ピート・ドハーティがパリでのライブにすごく遅れてきたことがあって、会場に着くと、普通にオーディエンスの間をかき分けてステージに上がったのを覚えています。当時、ニューヨークで起こっていたこととロンドンで起こっていたことを分けて考えることはできないと思います。両者は互いに 絡み合ったミュージックシーンで、互いに呼応し合っていました。実際に始まったのは、ニューヨークのほうが先でしたが。

L: 常に交流はありますよね。あなたが言われたことは、まさに私たちが経験したことです。正直、ロンドンはニューヨークよりはるかに小さく感じます。まあ、ニューヨークは何と言ってもニューヨークですからね。 ニューヨークにはこの、ロンドンにはなかったクールさの自意識があります。 はじめてNMEの授賞式に行ったときのことを覚えています。あのとき、私はちょうどNME向けに このコラムを書いていたんです。その年の話題をさらったのが誰だったかは覚えていませんが、ザ・リバティーンズだったかもしれない。たしかに彼らもそばにいました。ポール・マッカートニーとジョシュ・オムが、小さな部屋の真ん中でお喋りしていたのを覚えています。 私はポール・マッカートニーのテーブルに座りました。たまたまそこの椅子が空いていたので。それがこのちっぽけな部屋で、カーペットもなんだか冴えないうえにテカっていてね。すべてが気取っていなくて、誰でもウェルカムで、そして明るくて生き生きしてたんですよ。

H: インディーズのムーブメントが雪崩のように起こって、その10年の前半を定義するものになりましたね。ああいう半アマチュア的感覚、完璧じゃなくていいという感覚は安心できるんです。それで、非常に必要な弱さの感覚を与えてくれる。20年経った今の視点で見ると、装うことに対する宣言、無秩序な無関心、スタイリッシュな無頓着の価値の宣誓と見ることができます。シンプルに、とにかく音楽とコミュニティ感覚がよかったんです。

L: 今でも歴史上のこの瞬間が人々の目にこれほど新鮮に映る理由はそこだと思いますか? 今の時代はオープンにされすぎていて、プライバシーが欠如していますからね。

H: たぶんそうだと思います。そろそろアナログモードに戻って、ソーシャルメディアのフィルターをかけて取捨選択してしまう芝居性の全体像を掴むときではないでしょうか。ぶっきらぼうな生の愚直さに戻るときだと思います。

---fadeinpager---

L: ファッションの価値についてお尋ねします。素であること、親しみがいかに強力かという話をしていますが、次は、パフォーマンスとしての人生の意味、ステージとしてのストリートの意味についても話したいと思います。ファッションはそうしたものの中のどこに入ってくると思いますか?

これはいささか壮大な質問かもしれませんが、服は何のためにあるのでしょう? 服は自分の一番プライベートな部分を表現するものですか? それとも自分が人に一番見られている部分を表現するものですか? 一転、このふたつは同じことだったりもしますか?

H: ファッションとライブパフォーマンスについては、部族に近いもの、典礼の式としてしか考えられません。どちらも集合性が大切ですし、個でありながら公に属しているもので、記号論であり、姿勢であり、バランスを重んじるものです。その時代の音に呼応する言葉です。第二次世界大戦終結以降、ストリートファッションとヘアスタイル、テッズ、パンク、グランジなどがどんどん発展してきて、主に新しいサウンドや音楽を通じて存在感を高めてきたように思います。 特にメンズファッションは。言い換えると 、音楽がパフォーマンスを通じて存在するものなら、そのための服やファッションが必要なわけで、それを完成させ、神秘的なものにして、ポップカルチャーのなかに存在させるための服やファッションが必要になるわけです。

L: では 、ザ・リバティーンズについてお尋ねしたいと思います。彼らの曲『Music When the Lights Go Out』が最近、リリースされた後のあなたのフィルムプロジェクト「La Collection Saint-Tropez」にも使われましたよね。あの曲を選んだのはどうしてですか?

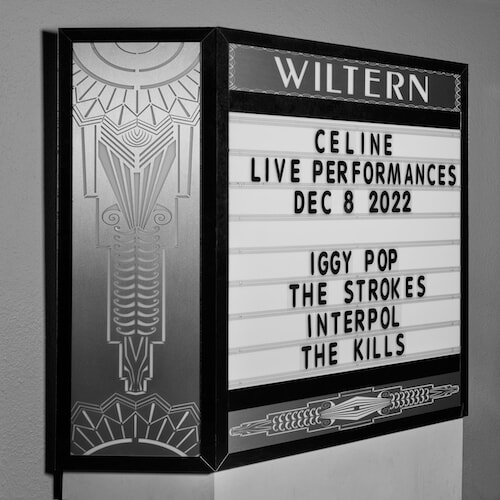

23FW 「Celine at the Wiltern」のAtmosphereムービー

H: あれからずっと繋がりが途絶えたことはありません。ザ・リバティーンズのファーストアルバムは古典的でエレガントな印象でイギリス的な無頓着さがありました。20年経った今、ザ・リバティーンズのサウンド、また曲は新しいジェネレーションを刺激しているんです。

L: 私は音楽-もっと広く言えばアートのそういうところ、すごく最先端だけれど同時にタイムレスでもあるところに、非常に関心があります。それについて、もう少しお話しいただけますか?

H: 時代はアーティスティックに何が生き残るのか、単なる歴史上のリファレンスとして終わるのは何か、ということしか教えてくれません。曲やファッションがどうすれば世代を超えて、あとの時代の若者に訴えかけられるか、私はそちらに興味があります。

L: なるほど。それなら、今「インディー・スリーズ」と呼ばれている時代にあなたが惹かれるのはなぜですか? どうしてあの時代があなたにとっては新鮮で、自身の仕事に響くのでしょうか?

H: デザインやロックバンドの写真でディオールオム時代を振り返ってみると、ソーシャルメディアー 特にティックトックーでこの時代がみられるようになってから2〜3年ですよね。この世代は、音楽もファッションも文学も写真も、私たちがすでに技術的に定義してしまって、体系化してしまった時代に生まれました。いつもそうなのですが、それらは巡るものであり、おそらく新しい世代にとっては、振り返ってそこから刺激を受け、それを自分の形にするのに今がよいタイミングだったのでしょう。こうした受け渡しが起こるのを目にして、この新しいインディーズの時代に関わっていくのは、すごくワクワクします。それからパフォーマンスと繰り返しの感覚もあります。愚直に自分を映し出して、20年前を振り返り、それが今でも自分を形づくっていることを認めて、あの時代すべてのありのままの新鮮なクラシックを愛おしく思うということです。

L: あなたの言うこの「新しいインディーズの時代」で私がとても面白いと思うのは、それが明らかな懐古主義と真のコンテンポラリーな感覚を見事に融合しているところです。インターネットによって時間の隔たりが消されてきたので、今、昔のものがまったく新しく感じられます。単なるノスタルジーではないんです。もちろん、ふたりともノスタルジーは大好きですけどね! それについてはどう思われますか? それと、個人的には今回の新作コレクションですが、どのあたりに、あなたの言われたように、あなたの美学が映し出されていますか? また、どのあたりが私たちがともに過ごした過去に対する今の若者の見方に刺激を受けて、どこが新しいものになったと感じていますか?

H: ある意味、常に繰り返してぶれない感覚、自分を自分のまま映し出すという感覚が、条件を整えてスタイルを形にし、それを長続きさせるためのカギです。人は、常に同じ自分を映し出しつつ、シンタックスを完成させていって、粘り強さと決意を自分のものにしていきたいものです。時代によって言い方は変わっても、シンタックスとスタイルは変わりません。 他人には、自分のデザインはいつも一定で、写真もいつも同じだと思ってもらいたいと人は密かに思っています。そこが肝心な点です。人は、自分が情熱をもって、取り憑かれたように追いかけているスタイルになり、そのスタイルを体現していくのです。ファッション、写真、文学、建築、ファインアート、そしてもちろん音楽の場合に、それが当てはまります。

音楽の場合、最初の1音でそれがわかるんですよ。無理をして今を映し出すということではなくて、人気を競い合うものでもない。それはコミットメントで、自分に馴染みのあるストーリーで、自分自身の真実なんです。人はひとつのものにしかなれないし、そういう人物になりたい、あるいはそういう人物として記憶されたいと願うだけで、ひとつの姿しか持てません。そのスタイルができれば十分幸せなんです。自分自身のスタイルで、それが自分の姿になり自分の「サウンド」になっていく。その姿が浮き彫りになればなるほど、 スタイルが力強くなります。

だから最終的には、写真の場合と同じように、私は中性的なモデルで知られていますが、ファッションの場合、それに加えて、私はおそらく、パンクロックやインディーズと同義語なのでしょう。ファッションでは20年以上、ずっとその姿勢でやってきました。それが私の姿です。それはまた、今の若者でもあり、ロンドン、ニューヨーク、ロサンゼルスに登場しているバンドの姿でもあります。サウンドは新しい、姿勢も新しい。でも、その基本は変わらなくて、姿勢にも同じ香りが残っています。受け継がれているんですよ。それは過去と現在の影響を受けて、世代を超えて受け継がれてゆくコミュニティであり、常に今生きている時代の影響を受けて生み出される作品であり、コレクションなのです。書くこともおそらく、同じプロセスを辿っているのではないですか?

L: そうです! 文章創作でも、この同じストーリーを繰り返し伝えていくという考え方が、その核心にあります。いつも、新しく感じるところから作品の発想は生まれるのですが、結局は過去に戻っていて、同じテーマを繰り返しているんです。一方、アーティストも常に進化していることを証明しなければならないという大変なプレッシャーにさらされています。でも、あなたの言われるように、本当の進化とは、何度でも自分のコアセルフに戻ることを意味することでもあるんですよね。

あなたに、ソーシャルメディアの習慣について少しお尋ねします。あなたはよくオンラインで時間を使いますか? ソーシャルメディアの利用方法について、何か自分で決めているルールはありますか? インディーズのトレンドの復活を最初に知ったのはティックトックですか? それを見たときの最初の感想は? 私は「うわっ」と思って、面白いと思って、ステキだと思って……そのうちみんな、また白のベルトを締めるようになるのかしらと思いました。

H: 知ったのはソーシャルメディアではありませんでした。知ったのは、いつもどおり写真からでした。ずっとバンドを探していて、 新しいミュージシャンの写真を頻繁に撮っていたので、新しいエネルギー、新しい声、新しいインディーズ時代の到来がわかったんですよ。こういうことは過去にも何度もありました。たとえば、カリフォルニアでは2007年と2008年に起こっています。これからも新しい世代が出てきて、新しいルール、新しいサウンドを生み出してくるでしょう。ファッションは必ず、音楽が進化したあとについてきます 。ソーシャルメディアは拡大鏡みたいなものです。私はソーシャルメディアはあまり使いません。ほんのたまに見るぐらいかな。 でも、ティックトックはたぶん時代を知るには便利でしょうね。音楽で言うなら、たとえばライブ・ネイションなどでは、すでに若者のあいだでインディーズロックへの関心が高まっていますね。

---fadeinpager---

L: どうしてこの時代が若者世代をこれほど惹きつけるのか、何かセオリーのようなものはあると思いますか? 彼らは何を見ているのでしょうか ? アナログ生活への憧れですか ?

H: 9. 11の後とよく似ていて、たぶん、世の中の現状から抜け出したいんですよ。ソーシャルメディアが強権を振るうデジタル・ディストピアからね。もしそうでないとしても、少なくとも、ソーシャルメディアを利用して、音楽や写真、スタイルを別のアナログ的視点で表現したい欲求はあると思います。

L: Saint-Tropezのコレクションムービーの音楽でカールやポートと再び繋がって、どうでしたか? そして数あるザ・リバティーンズの曲の中から『Music When the Lights Go Out』を選んだのですか?

H: 少し前から、私の頭の中になぜかあの曲があったんです。Saint-Tropezのコレクションムービーは、ほとんど私のビーチハウスかボート上でルルと一緒に撮りました。そこに何かとても親密なものがあったんですよ。私がカルフォルニアから、この村へ戻って来て過ごした、最新の静かな4年間を振り返るような。ザ・リバティーズの曲はシンプルで繊細です。あのコレクションムービーに必要なロマンスの感覚、私を取り巻く自然のピュアさがありました。

L: ルルと言えば、Saint-Tropezのコレクションムービーであなたがご一緒された素晴らしいモデルさんですよね。そこでキャステイングのことについて、もう少しお話を伺えますか? ショーのモデルを探すとき、どんなところを見ていますか? あなたが一番大切にするものは何ですか?

H: キャスティングする場合はいつも、その人の個性とか姿勢とか、私の服を着て自然に映るか、そこに命が吹き込まれるかという魅力を見ます。私はいつも、ピースを積み重ねて、どの女性モデルにも男性モデルにも、その人の個性に合ったものでショーのスタイルを完成させていくんです。フィッティングをする前に全体像をイメージしたり、計画しておくことは絶対にありません。 そういうのは不自然だと感じるんですよね。ファッションと言うよりは、その女性とか男性のポートレートのようなものなんです。だからコレクションはすべて、モデルたちに捧げています。コレクションのオーナーは彼ら、彼女たちです。

L: どうすればそんな風にできるんですか? 初めて見せた瞬間にすでに、自分がデザインした服がそれを着る人のものになり、それを着る人の個性が出るような形にどうすればできるんですか?

H: 正確に言うと80 年代後半ですが、私はフォトグラファーとして早くからストリートの写真を撮り始めたんです。いわゆる美人にはまったく興味がありませんでした。そうではなくて、ある種の優雅さとかバイブレーション、その人の奥にあるスタイルセンス、強さのある顔に惹かれていました。90 年代の遅くにサンローランでデザインの仕事を始めたとき、メンズファッションに、男性のアイデンティティと美の発想を取り入れました。かなり挑戦的だったとは思いますが。ところが、私が思い描くモデルが、モデルエージェンシーでは見つからなかったんです。だから自分で見つけるしかありませんでした。私には、男性モデルや、もっと一般的には、男性について、こうあるべきみたいなオーソドックスな考えがありません。強い人のなかにも必ず弱さはあるものだし、その人なりのフェミニンさとマスキュリンさの自然なバランスというものがあって、そもそもジェンダーの概念などないも同然だと思っているので。

現実的に、ジェンダーの流動性という考え方は、90年代末当時は全くなくて、控えめに言っても、筋肉の逞しい、スポーティーな肉体以外に対する寛容性はほとんどありませんでした。でも、私が使うモデルは全員中性的でした。私はそういう新しい、未定義のアイデンティティを胸を張って擁護していました。当時、スレンダーなボディをしているとゲイだと思われました。だから私のキャスティングに対する反応のなかには、ゲイは嫌いだというような非難の声もありました。ディオール オムで仕事を始めてから数年後、男性モデルに対する私の考え方が業界に広がり始めて、基準も変わり始めまし た。いくぶん時間がかかりましたね。実際、当時デヴィッド・ボウイとその話をしたことがあります。彼は70年代当時すでに、ごく普通に両性具有のシンボルだったので、心強い支えでした。そういうわけで、男性について私がイメージするシルエットとか魅力が、直接ロックンロールやパンクロックの影響を受けたものになりました。私にはそれしかわからなかったんです。ステージにいる男性が、私のショーでランウェイを歩いてくれる男性です。

---fadeinpager---

L: カリフォルニアからフランスに戻られたことについて、少し話を聞かせてください。カリフォルニアへはいつ行かれたのですか? そのとき、どんなことが頭にありましたか? あなたにとって、カリフォルニアはどんな意味があったのですか?

H: 私は90年代の終わり頃に、カリフォルニアを訪ねて回るようになりました。毎年、1人になってコレクションのデザインをするために向こうに行ったものです。いつも(当時とても静かだった)シャトー・マーモントの同じ部屋に泊まっていました。それで、私にとってカリフォルニアは、とても刺激的でありながら、落ち着けるところになったんです。10年後の2007年、私はLAでディオールのキャンペーンの撮影をしていたんですが、ちょうどディオールとの契約更新のタイミングだったんですよ。でも、私はあまりフランスに帰りたくなかったので、自由を取り戻すことにして、カリフォルニアに家を買って、ずっと写真を撮る生活に戻りました。

2008年、カリフォルニアは危機の連続でした。でもバイブレーションがあって、電気が走るようなエネルギーがあって、それでいて自然だったんです。ダウンタウンのアートスペース「ザ・スメル」に出演したウェーヴスやノー・エイジ、フィドラーなどのバンドは、本当にエキサイティングでした。タイ・セガールは印象に残るミュージシャンでしたし、バーガーレコードやロリポップレコードと、そのフェスティバルも印象に残っています。LAとオレンジ・カウンティ郊外から、たくさんのイカしたバンドが出てきましたね。あれは黄金時代の再来で、その6年前に私がロンドンで経験した波にそっくりでした。本物の度合いも同じでしたし。

今回はそれが、太陽の降り注ぐカリフォルニアで、サーフミュージックで、サイケデリックロックだったというだけの話です。私はこの瞬間を幅広く記録しました。あの素晴らしい時代が今も懐かしいです。結局、私はある意味自分の意思に反して、2016年にカリフォルニアを離れることになりました。耳鳴りがするようになってしまって。それが治らなくて、うつになりかけたんですよ。フランスに帰ったほうが少しは落ち着くのではないかと思いました。でも、今でも気持ちの一部はカリフォルニアにあります。あそこは、幼少期を過ごした南フランス、私が生まれたパリとともに、ずっと私の故郷であり、遊び場です。

L: カリフォルニアに行く前の印象はどうでしたか? たとえば、どうしてそこに行こうと思ったのですか?

H: 90年代の終わりに実際に向こうに移るまで、カリフォルニアに特に思い入れはありませんでした。当時は、ニューヨークの方がずっと好きでした。ハリウッド神話にも、あまり興味はなかったですし。着いたときも、カリフォルニアの文化や音楽などには、特に魅力を感じませんでした。でも、何か私に強く印象づける空気があったんです。たぶん、眩い光とか、どこまでも続く水平線に強い憧れがあったからだと思います。信じられないくらいの自由を感じたんですね。何でもできるじゃないか、と。

L: 広大なLAなら、変わるのにとても都合がいいし、あるものを終わらせて、まだ見ぬ新しいことを始めるのにちょうどいいんですよね。そんな感じですか?

H: それよりも自分だけの神話のようなものですね。私の場合、整理するのにポートレートが役立つんです。次から次へと、という具合に撮っていきます。

L: 西から来た人同様、私もいつも東に惹かれていました。でも、私はだんだんカリフォルニアとLAが大好きになった。あなたのおっしゃることというのは、遊び心そのものではないでしょうか。ちょっとした茶目っ気を刺激する感覚とでも言いますか。

H: ここでなら、1人でいくらでもハッピーにアーティスティックな実験ができるんですよ。人に邪廃されずに、誰かの承諾を求めることもなく。さらけ出すということではなくて、自己認識ですね。そういう考え方に、私はずっと惹かれていました。

L: 本当にそうですね。他の場所、特にニューヨークは独自の個性が強いですから、自分を見つけるのが難しいでしょうね。

H: ニューヨークにはクリエイティブなサバイバル競争の感覚があって、それがカルフォルニアと真逆なんですよ。カリフォルニアではシンプルに自分の情熱、自分のリズムに従って、自分の道を行けばいい。危険は自分で解決するものではない。金色に輝くカリフォルニアの太陽の光から深海の暗さまで、自分を解放しさえすれば、人生は一瞬で変えられる。

L: そうですね。まばゆい真っ白の反対は、完全な暗さですものね。そう、やはりそこなんですよね。では、なぜ今またLAがぴったりになったんですか? 創作とか、アーティスティックな意味で、なぜカリフォルニアに戻ろうと?

H: 結局は、素晴らしい人との出会いに落ち着いたんです。カリフォルニアでしか会えないアーティストがいますから。ある程度の自由が保証されましたし、ロサンゼルスでしか手に入らない再開拓がありますから。なりたい自分になって、自分だけの夢をつくり、アーティスティックなコミュニティの一部になるのです。カリフォルニアは、自分の家を離れたあとも、ずっと私のなかにありました。クリエイティブな意味でも、エモーショナルな意味でも、ここは私の大切な一部なんです。

photos: Hedi Slimane(CELINE JAPANより提供) editing: Tomoko Kawakami