シャルロット・ゲンズブールがレンズを通して見つめた、ジェーン・バーキンの最期の日々とは?

Culture 2023.07.20

シャルロット・ゲンズブールが映画監督として初めてメガホンをとったドキュメンタリー『ジェーンとシャルロット』が8月4日に日本公開される。被写体はフランスを代表する女優、歌手、モデル、そして自身の母であるジェーン・バーキン。ふたりの長年の友人である文筆家の村上香住子が、シャルロット監督に独占インタビュー。

【関連記事】

「永遠のひと、ジェーン」ジェーン・バーキンの長年の友人、村上香住子からの追悼文。

昼下がりの光が、植え込みに降り注ぐホテル中庭のバーの特別室で待っていると、シャルロット・ゲンズブールがやってきて壁際の長椅子にふわりと座った。6月初めのパリ、その日もいつものスタイルでジーンズに白いTシャツ姿だったが、暑さのせいか珍しく髪をシニョンにまとめている。そのホテルはシャルロットの自宅のすぐ近くだった。

彼女が連れてきた白い犬は、映画『ジェーンとシャルロット』の中にも出てくるブリーダーのところからやってきたダフネという名のブルテリアだ。

「女の子?」

「そうなの。とてもいい子なのよ」

まるで母親の顔を見上げるようにして、彼女の足元に座ったダフネの姿が愛らしい。

「母娘でブリーダーさんのところに犬を見に行く場面、よかったわね」

「あれはね、映画の中でも、ちょっと息抜きをするための微笑ましい場面が欲しいと思って入れたのよ。そう、よかった? 母と娘がずっと緊張して向き合うより、そこに犬たちが入ってきたらどうなるだろう、そう思ったからなの」

出会い頭からいきなり、私たちはシャルロットの初監督作品の話を始めていた。なるほどあの犬たちの登場というのは、シャルロットが母親の気持ちをほぐすために考えた場面だったのだ。

Jane Birkin

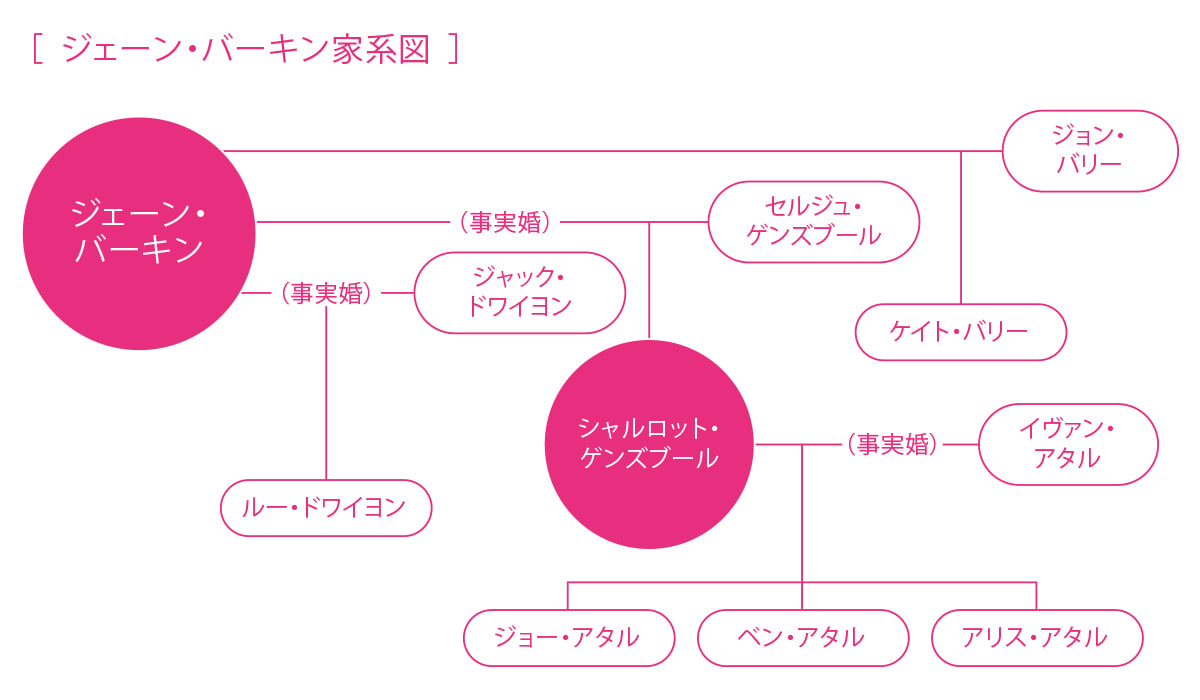

1946年、ロンドン生まれ。元軍人と女優ジュディ・キャンベル(写真下)との間に生まれる。64年、『ナック』の端役で女優デビュー。同作の音楽担当だったジョン・バリーと結婚。長女ケイト・バリーが生まれたが、後に離婚。68年にフランスに渡り、セルジュ・ゲンズブールと出会い事実婚関係に。80年、DVやアルコール問題で別居するが後に和解、91年のセルジュの死まで交流は続いた。80年に映画監督のジャック・ドワイヨンと出会い末娘ルー・ドワイヨンが誕生するも、92年にジャックの監督作の内容を巡って、関係性は終わりを迎えた。歌手、モデルとしても代表作多数。

ところが座った途端、彼女は「今日はいろいろ用事があって、悪いけどあまり長くいられない」と詫びて、なんだか落ち着かない様子をしている。自分の仕事だけでなく、母親の看護もしている彼女は、相変わらず時間に追われているようだ。

制作当時、来日したシャルロットと東京や鎌倉、京都で『ジェーンとシャルロット』の冒頭場面を撮影した時は、私も彼女のアシスタントのように、ジェーン母娘と四六時中行動をともにしていたし、よく食べたり、笑ったりしたものだが、あれは2017年8月のこと、もう6年も前のことだった。

久しぶりに会ったというのに冒頭から時間がないと言われて、こちらも慌てて準備していた質問の中から、主要な問いを選んでいく。その日は映画のプロモーションのために日本に発つ数日前だったので、東京で再会して取材の合間にショッピングやご飯に行く話でもしたいと思っていたのに、思いもよらずシャルロットから、その直後に「実は私、日本には行けないと思う」ときっぱりした口調で爆弾発言をされて、耳を疑ってしまった。

「だってもう東京では、あなたを迎えてのいろんなイベントが動き出しているのよ。雑誌の取材とかも」

「知ってる」

静かな声でそう言うので、こちらも拍子抜けしてしまう。彼女の説明では、母ジェーン・バーキンの看病やいろいろなことが重なり、どうしてもいまはパリを離れられなくなったというのだ。それなら東京にそのことを一刻も早く知らせなければいけないし、すでに関係者たちは知っているのかもしれないが、私も胸の内がざわつき始めていた。それでもとりあえずインタビューだけは、と思い直して、シャルロットに語りかける。

Charlotte Gainsbourg

1971年、ロンドン生まれ、パリ育ち。ジェーン・バーキンと歌手、音楽プロデューサーのセルジュ・ゲンズブールの間に生まれる。1984年、『残火』にカトリーヌ・ドヌーヴの娘役で映画初出演。『なまいきシャルロット』(86年)でセザール賞有望若手女優賞を最年少で受賞、『ブッシュ・ド・ノエル』(99年)で同賞最優秀助演女優賞に。『アンチクライスト』(2009年)でカンヌ国際映画祭女優賞を獲得。以降も代表作多数、歌手、ファッションや香水のプロデュースなど活躍は多岐にわたる。

---fadeinpager---

ーまずこのドキュメンタリーを撮りたいと思ったきっかけは?

母との関係を、というかジェーンの素顔に迫ることで、何か新しい一面が見えてくるのではないかと思ったの。メディアで取り上げられているイメージとは違って、もっと生き生きした感じを伝えたいと思ったのよ。だけど客観的に、冷静な眼で、プロの監督として母親を撮影するのではなく、初めて映画を撮る素人として、手作り感にあふれたものにしたかった。最初の場面は、どうしても日本にしたかった。母も大好きな日本でスタートしたら、自然に映像の中に入ってくれると考えたからなの。

― ちょうど渋谷のオーチャードホールでコンサートのために、ジェーンが来日することになったのね。あなたが母親に同行して映画を撮るというので、東京にいた私もその準備を手伝いながらも、どこか半信半疑だったけど、羽田に迎えに行った時、ふたりで降りてきてやっと本気なのだと分かった。予めシナリオみたいなのはあったの?

私は表面的な、ただ綺麗で上滑りの映像にはしたくなかった。だから子どもの頃のこととか、極めてパーソナルな質問を分厚いノートにぎっしり書いて準備していたのよ。それは結構リアルなもので、母にその質問をしようとしたら、とてもショックだったみたい。ありきたりのものにしたくなかったし、なんとかして母を説得したかったけど、できなかった。すると母は「もう私はあなたに協力できない」と言い出したの。だけどその翌日、あなたが茅ヶ崎の小津安二郎の定宿、茅ヶ崎館に連れて行ってくれたり、その後は京都の大徳寺の茶席に案内してくれたので、一応日本での撮影を終えた。その後私はニューヨークに戻り、母はパリだったので、撮影は中断してしまった。ともかく母は私の映画に協力はしてくれそうになかったので、私もその話題をぶり返すこともなかった。

撮影当初の数日間は、シャルロットもあまり積極的にカメラを回すことなく、どうみても母娘の間がぎくしゃくして少し険悪なのが、傍目でも分かったのを覚えている。シャルロットも何か苛立ったようにしていて、ある有名監督との会見を組んだのに、結局キャンセルになってしまった。

― どうしてまた再開したの?

2年間そのままにしていたけど、その後コロナ禍になって私もニューヨークを引き揚げて、フランスに帰ったの。ある時、米国の女流作家ジョーン・ディディオンの、甥が撮影した素晴らしいドキュメンタリーを母に見せたところ、感動的な場面もあって、母も気に入ったらしく「また再開してもいい」と言い出したの。ちょうどコロナ禍でブルターニュの母の別荘に行っていたので、そこから再開。その後はニューヨークに行ったり、パリで撮影したり......。

---fadeinpager---

― ブルターニュの別荘も素晴らしかったし、ニューヨークの場面もとてもいい雰囲気だった。母娘の向き合いが、移動するロードムービーみたいな情景の変化で、和らげられていたわね。

そうね。あれはとても自然な流れだったのよ。

― 私にとってハイライトだと思ったのは、ジェーンがセルジュ・ゲンズブールと14年間暮らしたヴェルヌイユ通りを出て、その後一度も足を踏み入れたことのなかったあの家を訪れる場面。1才にも満たなかった赤ん坊のケイトを抱いてパリに来て、それからあなたが生まれて......。懐かしいあの家に入り、子ども部屋や白いピアノ、キッチン、煙草の吸い殻までそのままになっているのを見て、彼女も感動しているのが伝わってきたわ。

ちょっとデリケートなシチュエーションだし、母に頼むのは悪い気がした。母は自分の意志で家を出て、セルジュと別れることになったのだから。ところが私の背中を押したのは母だったのよ。「行ってみてもいいわよ」と言われてほっとしたの。

「パパは野次馬な人だったわ」

ーシャルロット

「長所よ。そこも好きだった」

ージェーン

ヴェルヌイユ通りの家は、セルジュ・ゲンズブール亡き後、シャルロットが相続し、現在シャルロットのプロデュースで、セルジュ・ゲンズブール記念館として開館予定。1991年のセルジュの死後、ジェーンはそこを訪れていなかった。

― 家に入ると、過去の思い出に押し潰されそうになったジェーンが感動的な表情を見せて、画面が少し重苦しくなってきた。するとあなたはそこでカットして、ブルターニュの明るい海の映像に切り替えたわね。これがシャルロットのスタイルだって私は思ったの。決して一方に偏らず、さっと軽快に乗り越えるようなところがあなたにはあるのよ。

それは監督として、大切な資質だわ。

---fadeinpager---

― 『ジェーンとシャルロット』はカンヌ映画祭でもドキュメンタリー部門で高い評価を受けたし、これからも監督として撮りたいテーマはあるの?

父セルジュ・ゲンズブールの映画を、ドキュメンタリーで撮りたいと思っている。アルバムにいろいろな写真が残っているし、そうした写真を繋ぎ合わせながら、並外れて素晴らしいアーティストだった父の姿を、娘として再現してみたい、そう思うの。

― ナイスな企画だわ。過激で、スキャンダラスな映画になりそうね。映画を撮り終わって、思っていたとおりに母親との新たな関係が生まれたの?

実は私は、コロナ禍のニューヨークを離れてパリに戻ってから、うつ病に悩まされていた。その時母に励まされて、少しずつ底辺から這い上がることができた。驚いたことに母は、私が父だけを高く評価して、愛していて、母親には関心がない、と思い込んでいたみたい。とんでもない勘違いなのに。母も私も羞恥心から、お互いの気持ちを告げられなかったので、どこかに不安な要素があったのね。それは私たちだけでなく、世の中の多くの人たちに共通していることも分かったし、素晴らしい発見だったわ。

「あなたはミステリアスで、"地図にない土地"だった」

ージェーン

「いままでと違う視点で、ママを見てみたいと思った。カメラは、ママを見るための口実」

ーシャルロット

『ジェーンとシャルロット』は、ドキュメンタリーという枠の中で、母娘のリアルな和解のドラマも秘められていたのだと、母の病室に向かうため、慌ただしく席を立つシャルロットを見送りながら思った。それはセレブ母娘のストーリーというだけでなく、一般的な母娘関係でも、よくあることなのかもしれない。そうしたメッセージも込められていたのだ。

監督・脚本/シャルロット・ゲンズブール

出演/ジェーン・バーキン、

シャルロット・ゲンズブール、ジョー・アタル

2021年、フランス映画

92分

配給/リアリーライクフィルムズ

8月4日より、ヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国にて公開

www.reallylikefilms.com/janeandcharlotte

Kasumiko Murakami/ 1974年よりフランス文学の翻訳を始める。85年に渡仏、以降20年間、フィガロジャポンをはじめとする女性誌の特派員として取材、執筆。2005年に帰国後、鎌倉を拠点に活動。madame FIGARO.jpでブログ「猫ごころ、巴里ごころ」を連載中。

【関連記事】

闘病を続けていたジェーン・バーキン、パリの自宅で逝去。

▶︎ジェーン・バーキン、永遠のファッションアイコンの魅力を紐解く。

*「フィガロジャポン」2023年9月号より抜粋

text: Kasumiko Murakami photography: © 2021 NOLITA CINEMA – DEADLY VALENTINE PUBLISHING / ReallyLikeFilms