「Co.山田うん」の話題の舞台『遠地点』が3月12日から配信!

Culture 2025.03.10

毎回斬新なチャレンジで披露するダンスカンパニー「Co.山田うん」。今年1月の公演『遠地点』(神奈川芸術劇場)では、紙を使ってダンスと演劇、さらにはマジックを思わせる舞台演出を行い、しかもサルバドール・プランセシア著『紙の民』からインスピレーションを得たとあって、その想定外なパフォーマンスが話題を集めた。そして大変好評とあり、3月12日〜18日に期間限定でオンライン配信されることとなった。

『遠地点』は、『EN』(東京公演2023年、メキシコ公演2024年)、『TEN』(長野公演2024年)に続く3部作だが、前2作を観ていなくても、『紙の民』を読んでいなくても、ゼロから楽しめる秀作である。演出・振付を担当した、カンパニーを率いる山田うんに、ここに至る背景を含め、『遠地点』をより楽しめる裏話を聞いた。ぜひ、この貴重な公演を配信で堪能していただきたい。

---fadeinpager---

メキシコ滞在中に閃いた『遠地点』のストーリー

――まず、紙を舞台に大胆に使用するようになったきっかけを教えてください。

きっかけは、衣装担当の飯嶋久美子さんが越前和紙の五十嵐製紙さんとご縁ができ、そこから「和紙で何か一緒に作品を作ってみよう」という発想が生まれました。私が最初に紙を身につけた時に、「これを空間的にダイナミックに展開したい」と思いつき、それが『EN』という、人とのご縁、紙とのご縁、場所とのご縁などに絡めて名付けられた公演となりました。当初は3部作の構想はありませんでしたが、『遠地点』の前に演習作品『TEN』を行うことになり、そこから3部作へと展開するようになったんです。

――メキシコで公演したのは何故ですか? 珍しいですよね?

『EN』のメキシコ公演も、飯嶋さんがメキシコにご縁があって、私もメキシコという土地に対して興味があったので、行くことをすぐに決めました。私はメキシコの作家からマジックリアリズムといったインスピレーションを受けることが多くて、死者の祭りなど、メキシコ人から見た死の概念などを調べ始めていたんです。あと、メキシコでは紙は贅沢品で、ボロボロになるまで使うという話を聞いていました。そのため、紙を使ったパフォーマンスがどう受け取られるかと思っていたら、「マヤ文明や古代のメキシコの祖先のお祭りの表現にすごく似ている」と言われ、とても歓迎されました。

――素晴らしいですね! 『遠地点』のストーリーはメキシコにも関係するのですか?

メキシコで閃きました(笑)。ある空間に立って、そこで自分がパフォーマンスしようとした時に、なぜか宇宙から、宇宙人ではなく地球人(人間)がやって来るようなお話が閃いたんです。私はすごい遠いところから来た、宇宙から来た地球人です、みたいな(笑)。

――すごいですね。『紙の民』との接点はどのようにして生まれたのですか?

そのストーリーを紙の服を着た人間の姿で映像化したいと調べていたところ、偶然『紙の民』の本を見つけました。読んだところ、土星が出てきて、すごい遠いところから人間社会を見ているというシチュエーションが、私が思い浮かんだものとそっくりで。宇宙から見ているということや古代とSFが繋がっている感じとか......。自分がメキシコで立っていた地形のせいなのか標高が高いからなのかよくわからないんですけど、そういう感覚的なところから『遠地点』ということに行き着いているんです(笑)。

---fadeinpager---

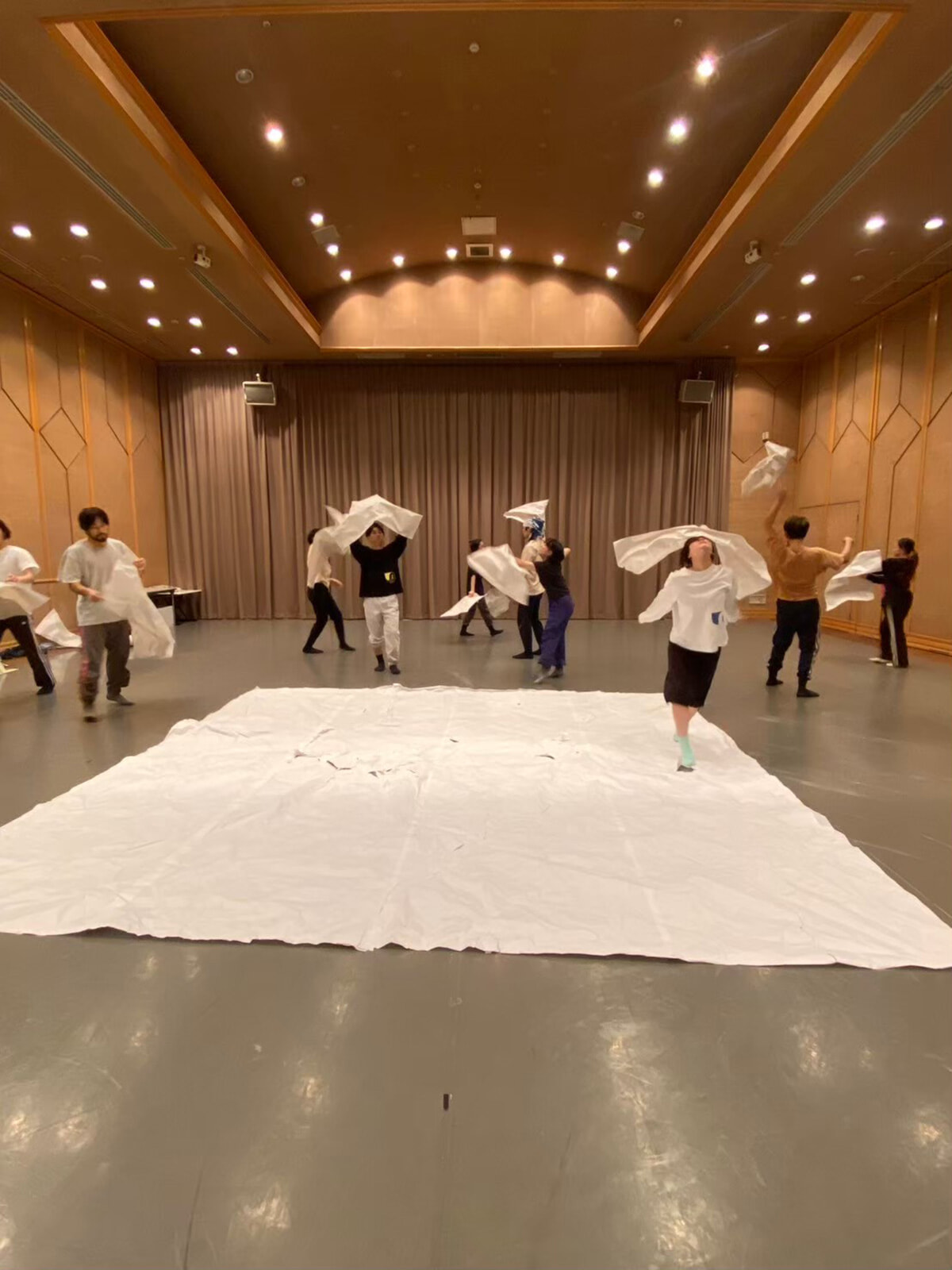

紙だからこそ、生まれる動きがある。

山田は『EN』『TEN』で使用した越前和紙を纏おうと、福井県の和紙工房に行って紙漉きなどをしたものの、12人の群舞『遠地点』の場合、和紙の繊細さと激しい肉体との相性が見つけられず、使用を断念。そこから理想の紙を求め、新聞紙やトイレットペーパー、キッチンペーパー、模造紙、ダンボールなどを稽古場に集めて、スタッフやダンサーたちと一緒に紙と格闘しながら、床に使う紙など決めていったという。

――「紙と思考の関係は近くても、肉体とは距離があります」とコメントされていましたが、紙と格闘する中でどう感覚が変わってきましたか?

紙と鉛筆の相性ってあるじゃないですか。同じように身体と紙の相性もあって、動きが生まれやすい紙とか、足の裏には紙だから生まれる動きがあるなって感じたんですよね。それは大きさも含めてなんですけど、どういう紙だったらダンサーがいままで持ってない身体になれたり、描いたことのない空間を作れたりできるかということを、幾度も実験して検討しました。

――「影敷」のシーンでの紙と人影のところがとても美しくて、とても感動しました。あれはどういう意味を持たせているのですか?

私たちは"太陽の光が出て、影が出る"ということではなくて、"自分で影を抱えて持っている"と思っています。"光を通して地面にすっと敷かれている"というイメージがあるので、紙を床一面に敷いたときに"影を敷く"という感覚がある。私は字を書くときも黒いペンで書きますが、そういう時に"自分の言葉を書いた文字というのは自分の影なのかもしれない"と思ったんです。私はその文字(影)を明かりの下で見ているのがすごい好きなので、あのシーンを"自分から出た影を光に当てている"というふうに "ひとり一人が持っている影を敷いていく"という発想で作りました。

――「紙は思考の地面」とプログラムに書いてあった文言も印象的です。床に敷いた紙の裏側にも意味を持たせていますよね。

紙の裏に絵を描くことにしたのは南志保さんの発想です。そして描いたのは南さんと長年タッグを組んでいるグラフィックアーティストの牧かほりさん。紙の民を通して地球と土星を描くとか、そういうようなモチーフで描いていただきました。牧さんは私の話を聞いた時に、最初は「黒で描くしか思いつかない」と話していたんです。でもダンサーたちの群舞を見たら、「カラーで描きたくなってきた」というので、試し描きをしてもらいました。そうしたら素晴らしくて、裏返しになった時に地層みたいにも見えるし、本当に光のように見えてくるので、あのようになりました。

――時計の針が進む音に乗って、白い紙の人と柄が描かれた人が対峙します。あの意味は?

真っ白い紙は生きている人で、描かれている方は亡くなった人で、紙に描かれているのは亡くなった人の記憶を表しています。お経を書こうと言っていた時もあったんですけど、化身というか、生きていた証にならないかな、という思いでそうしました。

---fadeinpager---

再生とは、2度と同じ形にはならないということ。

――嵐を表す、光の波動がとても美しかったです。宇宙の中みたいにも見えて、すごく素敵でした。

うれしいです。太陽系の土星や星が動いている軌道の映像を中瀬俊介さんが作ってくださった時に、「これはどこかに入れたいけど、どこなんだろう」と思って、ふっと、あそこのシーンにハマった気がしました。

――音楽面では、『TEN』と同様にジャワガムランをベースとしているサウンドや音階が使われていますが、これは神に捧げる舞踊の伴奏を意識しているのでしょうか?

ヲノサトルさんが、世界のどこかにあるかもしれない宗教音楽や民俗音楽をモチーフにしました。そこに『遠地点』という作品や『紙の民』ということで、宇宙のような匂いもありながらも土着的なこと、あと神様というのもすごい考えてくれました。

――宇宙と土着的って相反するような気がするので、おもしろいですね。そういえば、「黒鳥」(ピオピオ)と「神返」(黒鳥)の舞の時に流れる同じ曲、あれは宇宙のような神秘的な音に浮かぶ女性の歌声はアラブ系のライの歌声に聞こえました。何かこだわりがあるのでしょうか。東京2020オリンピックの閉会式のパフォーマンスや、愛知県奥三河の「花祭」へのオマージュ作品などでも民俗的な舞踊を意識されていたので、民俗的なものに興味が強いのかなと思いました。

おそらく私が文化や風土と人間との関係を、それが民俗という言葉なのかもしれないですけど、好きなのかなと思います。そこにしかない身体、そこにしかない声、そういうものに興味はあります。日本のアイデンティティみたいなことを考えていく時に、どこの国もそうかもしれないけど、生死観と民族性みたいなところでの身体が私の気になるポイントなんだと思います。

『EN』では自分で踊りながら、能と巫女が合体したようなジャンルを意識し、『TEN』は比較的日本の神様のイメージで作りました。『EN』の時には、自分でアラブの音楽みたいのを打ち込みで作ったんです。どうしてそうなるのかと聞かれると何ともいえないんですけど(笑)、そこは自分のこだわるポイントなのかもしれないです。なので、『遠地点』のヲノサトルさんの音楽も、そのイメージを含んでくれたのかもしれません。

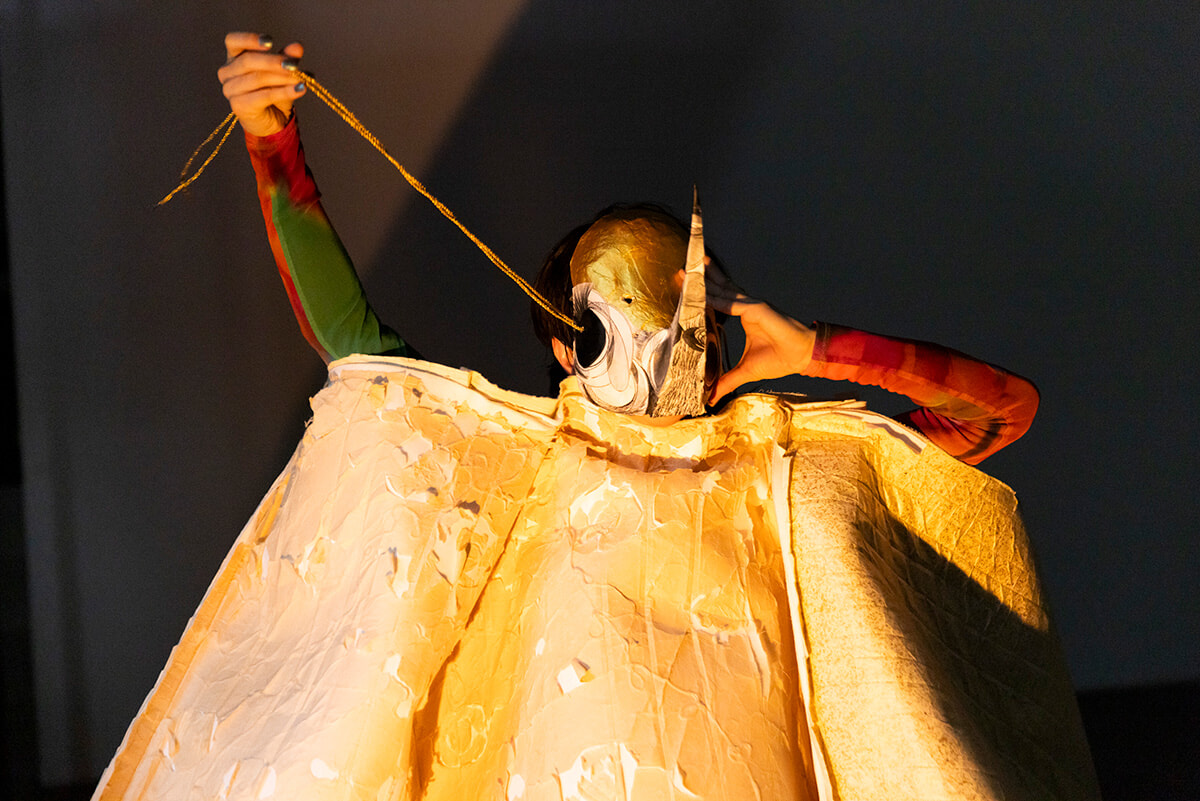

――音楽を自分で作られたんですか!? それはすごいですね! 民俗性、神様ということで言えば、黒鳥の仮面は独特で造りで祭祀的に感じたのですが、何かモチーフはあったのですか?

あの鳥の仮面は、実は『EN』の時に私がソロで使ったお面です。牧さんのドローイングでグルグルグルっていう顔が出来上がって、そこからお面にしようと決めて、最初に出来上がったお面です。いまのwebサイトのトップに出ている写真で、私が真四角の和紙の衣装を着て、あれがこのシリーズの始まりでした。3部作の始まりの鳥が神話の神様みたいな存在だったので、『遠地点』の中の神話の神様にしようという思いがありました。

――最後の孵化のシーンは希望とか再生を意図していると捉えていいのでしょうか?

再生ですね。でもその再生は同じ形に再生されるものではないというイメージがとてもあります。紙だけに再生紙といってもいいかもしれないですけど(笑)、2度と同じ形にはならないということが再生なのではないか、という意味があります。

---fadeinpager---

姿勢に存在感があれば、私たちは輝いていける

――今回、演劇的な要素も効果大でしたが、セリフを入れることは最初から考えていたのですか?

昔から言葉と身体表現の境目を無くしたいと思っていたものの、なかなかできなくて。でも今回の『遠地点』のメンバーには、「このタイミングだったら挑戦できるな」っていうダンサーが多かったので、言葉と格闘するということをやってみようと思いました。そのほかにも身体表現とセリフのちょうど中間みたいな感じで、歌詞というか、音の表現のひとつとして使っているものもあります。

――いまは小学校でダンスが必修になるなど、ダンス人口が増えています。ダンスの良さとは何だと思いますか?

言語じゃない媒体がある、身体の形や振る舞いでひとつの言葉を埋めていく、または言葉と空気感の間にある"佇まい"というものを作っていける世界がすごく広がっていることを、とても素晴らしいと私は思っています。ダンスのテクニックのあるなしにかかわらず、私たちはいろんなジェスチャーをしていく人間なので、それぞれが埋められないものをジェスチャーひとつで埋められることがもっと積極的にあって、意識的にできるようになるといいですよね。

――最後に、健康でいるいためにいちばん気をつけていることを教えてください。

"佇まい"、でしょうか。座っている時は(他のことを)考えているので意識しづらいですけど、歩き方に関しては、丁寧に自分の身体が傷まないように歩くということはこだわっていますね。電車に乗る時も、立っている時も、階段を上がる時も、エスカレーターを降りたりする時も、心身健やかにいられる姿勢を作ります。たとえ質素な服を着ていたとしても、姿勢に気持ち良さがあれば、私たちは輝いていけると思うんです。私は「どう歩くか」ということや、「身体でどういう姿勢を作っていくか」ということに気をつけています。

――貴重なお話をありがとうございました。

山田うん

器械体操、バレエ、舞踊を学び、1996年から独自のスタイルを築き上げる。ダンサー、振付家、演出家として、ダンスや演劇、オペラをはじめ多角的に活躍し、2002年ダンスカンパニー<Co.山田うん>設立。平成28年度 (2016年)文化庁文化交流使として11カ国23都市にて、創作、公演、指導、普及などの活動を行う。東京2020オリンピック閉会式ではDirector of Choreographerに就任。

配信サイト公開日 2月12日 0:00

チケット購入開始 2月12日 10:00

配信開始日 3月12日 10:00

チケット購入終了 3月18日 22:30

配信終了 3月18日 23:59

■購入ページURL

https://eplus.jp/sf/detail/4266390001-P0030001

https://www.unyamada-co.com/