【フィガロジャポン35周年企画】 映画界から離れて。オドレイ・トトゥが模索する、自分の人生の愛し方。

Culture 2025.07.19

アールドゥヴィーヴルへの招待 vol.3

2025年、創刊35周年を迎えたフィガロジャポン。モード、カルチャー、ライフスタイルを軸に、豊かに自由に人生を謳歌するパリジェンヌたちの知恵と工夫を伝え続けてきました。その結晶ともいえるフランスの美学を、さまざまな視点からお届けします。

映画界から遠ざかったオドレイ・トトゥは現在、アーティストとしての活動を追求し続けている。彼女は、写真家としてセルフポートレートと過去にしたためた日記で自らを曝け出し、初の自著を上梓した。かつて一夜にして世界的なスターになった彼女が模索し続ける、自分の人生の取り戻し方とは?

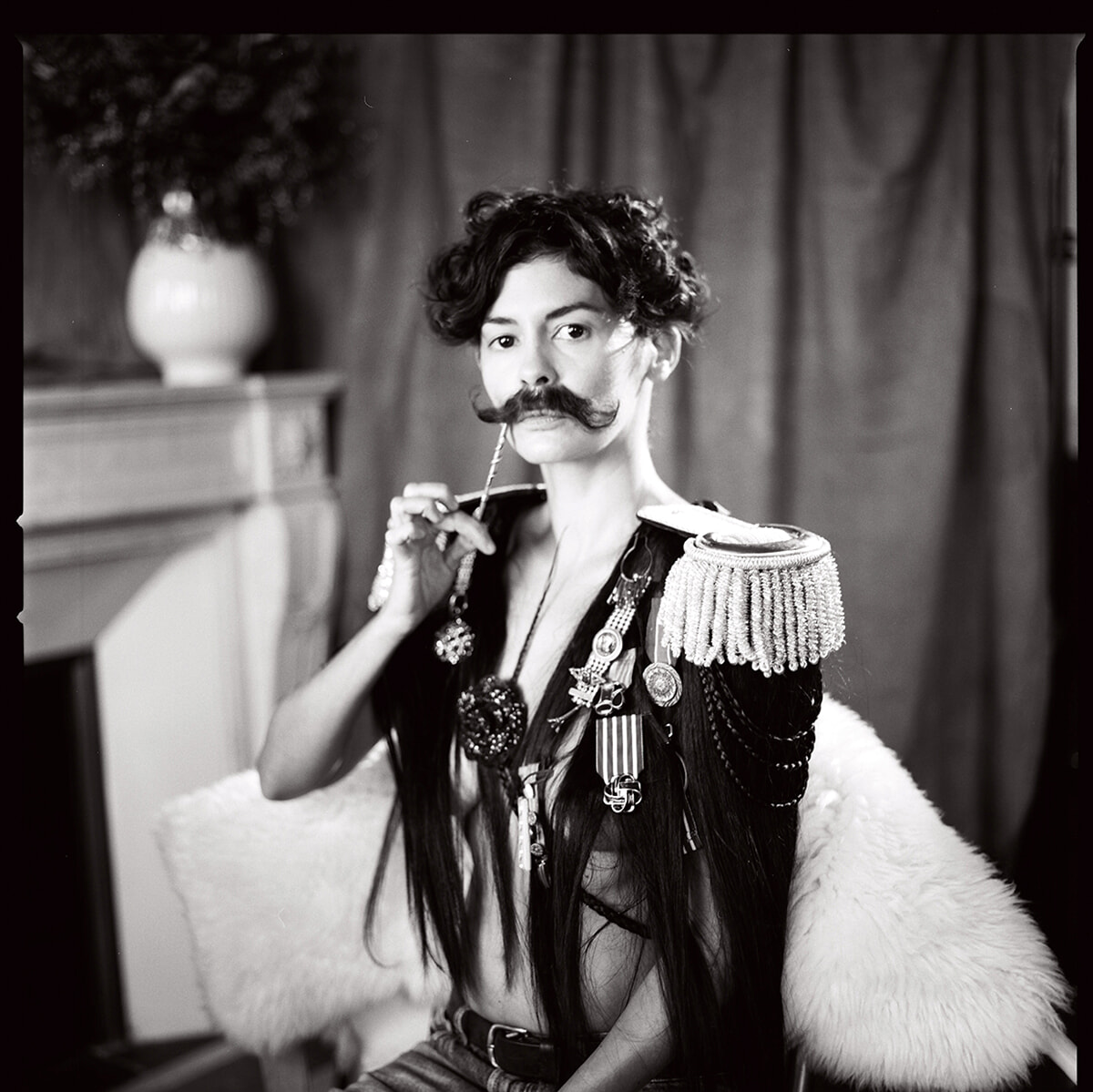

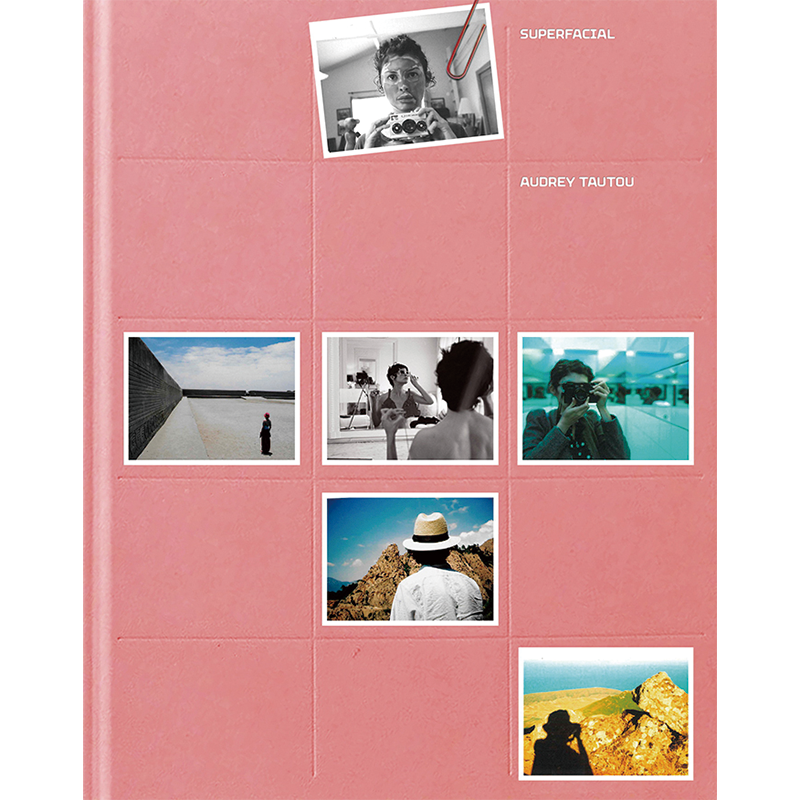

俳優活動と並行して撮りためたセルフポートレート。映画スターのイメージを覆すような写真が多い。

ポエティックでユニーク、ほろりとさせたかと思うとくすりと笑わせる。それがオドレイ・トトゥが初めて出版した本だ。ブルーブラックのインクでスパイラルノートにしたためた自伝的な文章とフィルムカメラで撮影した1000枚以上のポートレート写真やセルフポートレートで構成されている。コンセプチュアルアーティストとしての才能が垣間見られるオドレイ・トトゥは、1976年、ボーモン生まれのフランス人女優だ。一見純情そうで実は癖のある役を、幅広いジャンルの作品で演じてきた。だが、映画にはもう6年も出演していない。最後の作品は2019年、ジョン・タトゥーロ監督作『ジーザス・ロールズ』。映画でのイメージから逃れた彼女の新天地は、撮影現場でもレッドカーペットでもなく、『Superfacial』とタイトルをつけた約230ページの本。日記のようでもあり、写真集のようでもある。

「もう他人の視線は恐れない。イメージが先行し続けるとしても、素敵なオーダーメイド衣装は脱ぐことにした」と自著の中で宣言している。静かに、だが確実に、オドレイ・トトゥは一夜にして新しい「Superficial=外面」を手に入れた。ジャン=ピエール・ジュネ監督の幻想的な映画『アメリ』は01年、世界中で約2300万人を動員する大ヒットとなり、彼女は一躍世界的女優となった。出演作を重ねるにつれて彼女の顔は役のイメージと結びつけられるようになり、ついにはイメージが先行するようになった。帽子もサングラスもなしに通りを歩くと、人々の視線が自分を通り越して想像上の人物を見ているように感じた。『スパニッシュ・アパートメント』(02年、セドリック・クラピッシュ監督)の左翼的なマルティーヌ、『堕天使のパスポート』(02年、スティーヴン・フリアーズ監督)の難民女性シェナイ、『ロング・エンゲージメント』(04年、ジャン=ピエール・ジュネ監督)のマチルド、『ダ・ヴィンチ・コード』(06年、ロン・ハワード監督)のソフィー、そして『ココ・アヴァン・シャネル』(09年、アンヌ・フォンテーヌ監督)のガブリエル・シャネル......。

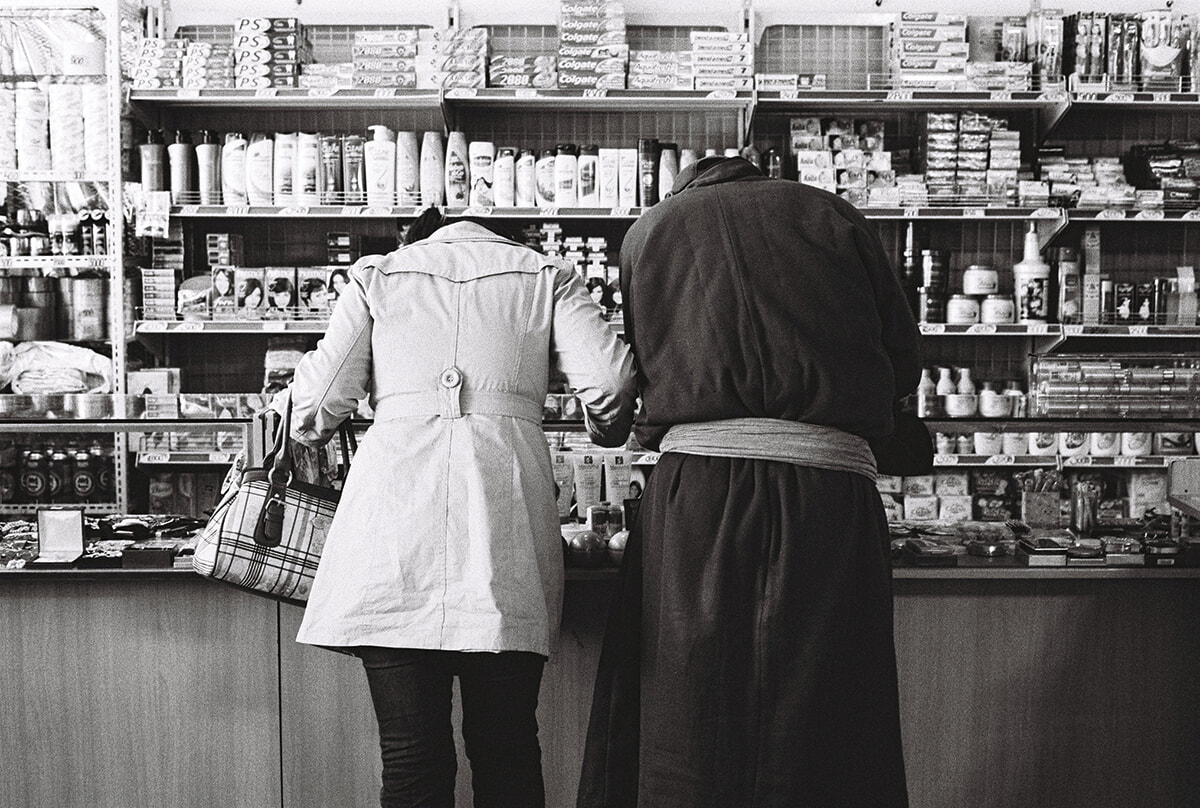

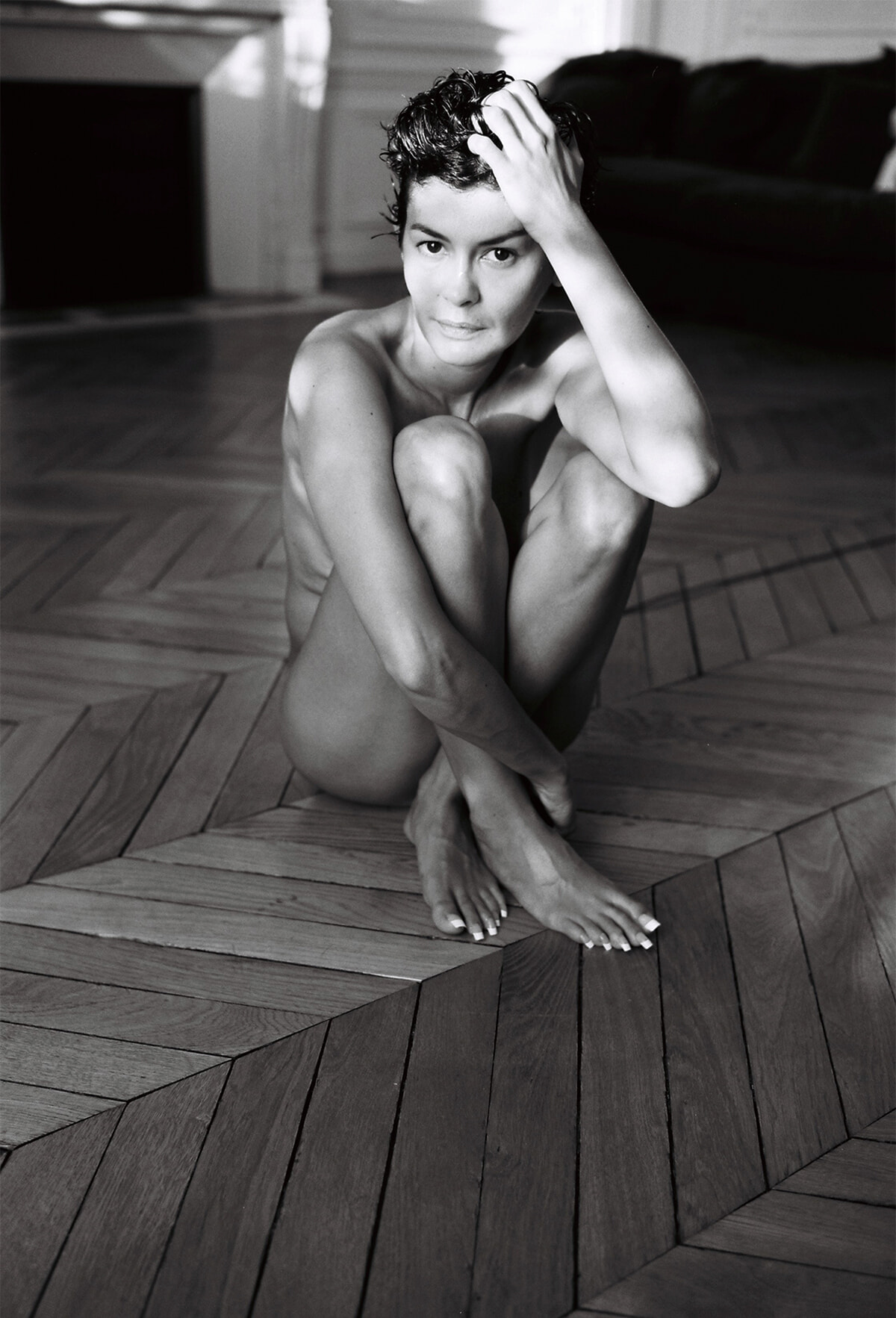

『Superfacial』でオドレイ・トトゥは的確に言葉を選びながら、モノクロとカラーを取り混ぜた写真で女優とは何か、名声とは何かと問いかける。そして自虐的な分析とともに巧みな構成で問いに答えていく。栄光、エゴ、観客、スターなど、女優業を象徴する一連の言葉が文章の余白に挿入され、考察を促す。空想と現実、不条理と道理を分けるものはなんだろうか。そこに浮かび上がるのは、シュールなファンレターやカフカ的なオファーを受ける女優の隠された日常である。文章の合間を彩るのは、彼女が20年以上撮りためた写真シリーズだ。カメラを手に、自ら暗室で現像まで手がけている。シリーズのひとつは60枚ほどの写真から構成され、マーティン・パーのユーモラスな作品のごとく、スターや普通の人を背中から捉える。帽子を被った男が眺めている風景は、『華麗なるギャツビー』に出てくるようなアメリカの豪邸で、ブロンドの女性(実はカトリーヌ・ドヌーヴ)がブラジルのヘリコプターのコックピットにおり、チリの化粧品コーナーの前では僧侶が佇む。もうひとつのシリーズは、ソフィ・カルやパティ・スミスのコンピレーション作品に近く、これまで仕事で出会った記者たちをほぼ全員撮った500枚の写真から構成される。最後の写真はセルフポートレートで、ボーイッシュな髪型に青白い顔色で正面からカメラを見据えている。美化することなくありのままの姿を捉えようとした写真は、ヴィヴィアン・マイヤーが鏡の前でライカを構え、被写体を捉える姿に通じる。常にレンズにつきまとわれるとはどういうことかを私たちに体験させたいのだろうか。現代社会を見事に風刺するオドレイ・トトゥは、17年のアルル国際写真フェスティバルですでに写真作品を発表している。現実と作為、表現とアイデンティティをテーマにした今回の出版で、アーティストとしての存在感を存分に発揮した。そしていまの彼女にとってシネマとは?

---fadeinpager---

─『Superfacial』では、名声が自分の素顔を歪めていくにつれ、他者への視線がぼやけていったと述べています。世界と自分の視点の変化について教えてください。

有名になりたいと思う暇もなく、いきなり有名になりました。こんなことはまったく望んでいませんでした。『アメリ』が公開されて私に向けられる目がおかしくなりました。最初に気付いたのは映画が封切られて1週間経った頃。空港の列で順番を待っている時です。航空会社のスタッフがつっけんどんに乗客対応をしていたのですが、私を見るなりものすごい笑顔になったんです。私は突然、妄想を抱かせる例外的な存在となりました。どこへ行こうと人々の視線が私につきまとい、そこから逃れたい気持ちでいっぱいでした。そうしたら、脳の作用で外では人がぼけて見えるようになったんです! それは身体の無意識の働きでした。自分の中では何も変わらず、根っこの部分は守られ、自分に起きた変化を他人事のように眺めていました。人類学者が人間関係を研究しているような態度です。写真を撮ったり、文章を書いたりし始めたのはこの体験を記録として残したいと思ったからですが、それで何かしようという明確な目的もありませんでした。やがて映画スターという立場を受け入れられるようになり、他人がぼけて見えるという現象はなくなりました。

『Superfacial』では、イメージというものに対する俳優の批判的考察が述べられている一方で、スポットライトから遠く、自ら選んだ光の中で自分を曝け出す親密な瞬間も収められている。

─本作では撮影現場でのプレッシャーや飛行機で飛び回る生活について書かれています。書くことは見失いがちだった自分の人生のコントロールを取り戻す手段だったのですか?

自分を見失わないための手段でした。贅沢な暮らしにはだんだん慣れていきました。雑誌の表紙を飾り、高級ホテルやリムジンを利用することが当たり前となり、宝飾品やオートクチュールの服を貸してもらえるようにもなりました。20歳の少女が突如としてそれまでの暮らしと切り離されてしまったのです。生まれ育ったのはフランス中部の小さな田舎町モンリュソンで、父は外科医で母は教師。ごく普通の家庭で育ちました、両親も芸術好きでしたが。ヴァカンスにはキャンピングカーで行くような暮らしでしたから、贅沢な暮らしに戸惑いました。

---fadeinpager---

─文章をあちこちで書かれています。どの場所で書くのが好きでした?

記憶にあるのはニューヨークのチャイナタウンの食堂です。緑色のタイルに、お茶の入ったピッチャーがいつも湯気を立てていました。アモス・コレックの『オドレイ・トトゥ in ハッピーエンド』(03年)の撮影中、よく通ったものです。エクセレント・ダンプリング・ハウスという名前の小さな店で、いまもあるはずです。ほかに、フランス、ドイツ、アメリカ、インドネシア、チリ......、いろいろな場所で書きました。

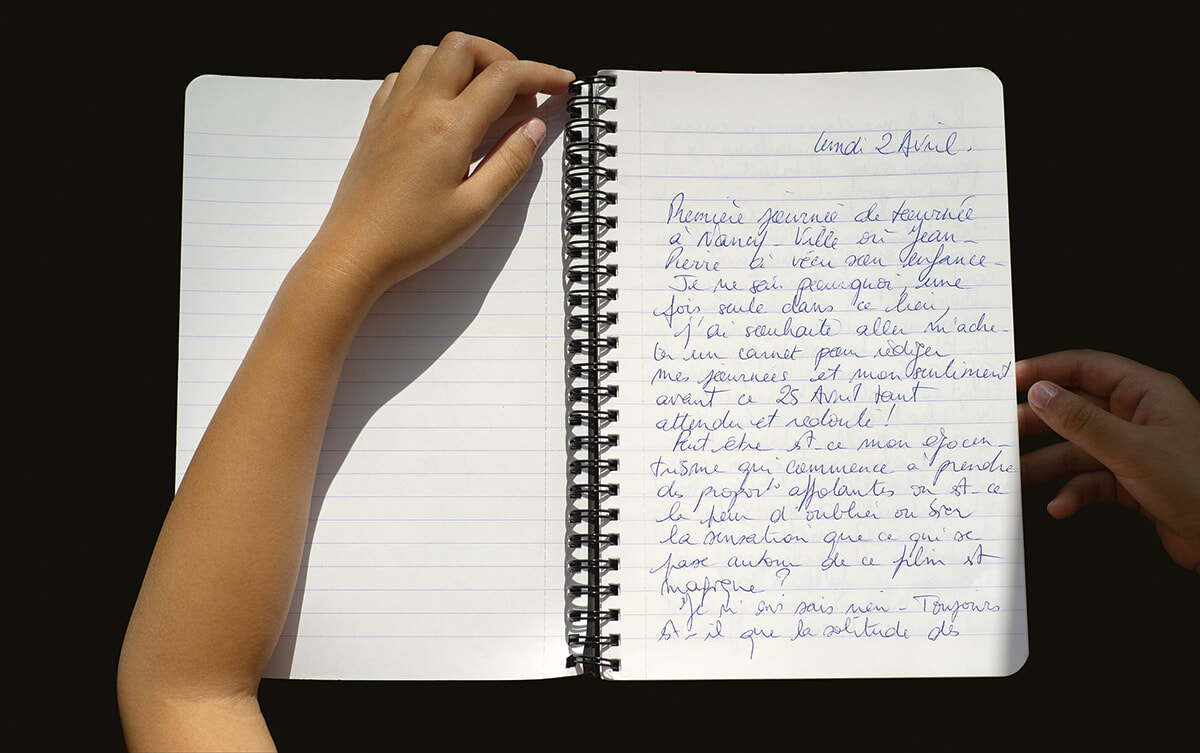

映画の撮影で、フランス北東部のナンシーに滞在中に書いたというノート。ナンシーは映画監督ジャン=ピエール・ジュネの故郷でもある。「4月2日(月)ナンシーでのツアー初日。ここはジャン=ピエールが幼少期を過ごした町だ。なぜだかわからないが、この場所にひとりでいたら、あれだけ心待ちにしつつも恐れていた4月25日を前に、自分の日々や気持ちを書き留めるノートを買いに行きたくなった。恐ろしく肥大し始めた私の自己中心性のせいなのか、それともこの映画の周りで不思議なことが起きているという感覚を忘れることへの恐れなのか。わからない。ただ、孤独は......」

─あなたのエッセイは自虐的なユーモアに満ちていると感じました。常にユーモアを意識していますか?

かねがね思うのは、物事に真面目に取り組んでいても、真面目ぶる必要はないということです。自分を笑い飛ばせる感覚を持つのは、自分が経験していることや感じていることから距離を置くために不可欠です。そもそも、自分に対していちばん厳しい批判の目を向けているのは自分自身です。ユーモアのおかげで真実と向き合い、自分の弱さを見せることを恐れなくなり、自分の間違いを認められるようになります。自分が楽しむことが大切です。現代美術の大ファンですが、好きな作品は例外なくシンプルでアイロニーを含んでいます。一方、コメディアデラルテ(風刺喜劇)を一切解さないアーティストには関心がありません。そんなアーティストは不誠実なんじゃないかとも思います。自分を笑い飛ばす感覚を知らないということは何らかの規範に従っているということで、それは自由、すなわち他人と違うことの自由、型にはめられない自由を失うことを意味するのではないでしょうか。映画では『トッツィー』やビル・マーレイの『恋はデジャ・ブ』などコメディが大好きです。自分を皮肉る知性の傑作と言えますよね。

外見や変装で遊ぶポートレートのシリーズ。映画で演じた役や映画スターという華やかなイメージに自分が埋没することをすぐ意識するようになったという。

─写真が生活の一部になったのはいつ頃ですか?

子どもの頃、動物記者に憧れていました。カメラを持って、ダイアン・フォッシーのようにゴリラの調査へ行きたいと思っていたのです。11歳の聖体拝領の日に、プレゼントをもらいました。ニコンF-401でした。場面を想定して兄弟姉妹の写真を撮ったり、クラス旅行で同級生の写真を撮ったりしていました。いつもカメラを持ち歩いていたのです。この本の写真を撮り始めたのは01年からで、ライカとハッセルプラッド、小型ローライフレックス、使い捨てカメラなどを使い、すべてフィルムで撮りました。

─後ろ姿の写真を何百枚も撮った理由は?

被写体の視線を避け、視線がどこに向けられているかを示したかったのです。風景や物体、あるいは夢。必ずしも見えていなくても惹きつけられるものに突然意識が向きます。それが人間の思考であり、知性であり、知党なのです。おもしろいのはここからです。何を見ているのかを知ることでスペクトルが広がります。背中の写立は、人を認識するためにどんな要素が必要かという点も問いかけます。その人物をあまりよく知らない場合、誰であるかを特定できません。背中の写真の中にはフランス映画のスター、カトリーヌ・ドヌーヴもいます。名声は名声を享受する人のものではありません。他者の視線が作り出すものであり、それによってのみ存在するのです。私たちは物体を所有するようには名声を所有していません。視線が逸れれば、たちまち名声を失うのです。

オドレイ・トトゥの写真作品には、表象のコードを意識したものがある。具体的にはセレブや無名の人物を後ろから撮ったポートレートシリーズだ。カメラで人の顔を正面から撮るよりも、人の顔が見えない角度や奇妙な状況を撮ることで、観客としての立ち位置を読者に問いかける。誰が誰を見ているのだろうか。

---fadeinpager---

─セルフポートレートはいつ撮られたのでしょう?

セルフポートレートを撮りたいと思うようになったのは、「国境なき記者団」と「マダムフィガロ」誌からそれぞれセルフポートレートを頼まれてからでした。フィルムリールの箱の上に座り、シャッターボタンを手のひらに隠して撮りました。すっかり気に入って個人的にセルフポートレートを撮るようになったんです。ダイアン・アーバス、ソール・ライター、サラ・ムーン、アニー・リーポヴィッツ、シンディ・シャーマン、パティ・スミスなど、いろいろなフォトグラファーからインスピレーションを受けました。

美化することなくありのままの姿を捉えようとしたセルフポートレート。

─ポートレートを撮った何百人ものジャーナリストには何と言いましたか?

映画のプロモーション期間中は何日も取材続きで、時には数分だけということもありました。何も党えていませんし、インタビュー記事も読み返したことがありませんでした。ただ、こうした出会いがあったことを記録しておきたくて、最初は取材の最後に写真に撮らせてほしいと頼みました。記者たちの反応は時に愉快でした。喜ぶ人がいれば恐縮する人もいて、撮った写真をどうするのか勘ぐる人もいました。今回は出版許可を得るために全貝にコンタクトを取りました。

─あなたは本の中で「メディア化する」という動詞を使っています。どうメディア化するのかを問いかける意味合いがあるのでしょうか?

SNSの登場で、情報はメディアの手をやや離れました。そのことを残念に思っています。アーティストは注目される必要があるのに、SNSの即時性がそうさせてくれません。じっくり仕事に取り組んで安定した地位を築くことができず、結果として刹那的な小さな火花が散ってはすぐに消えてしまう。アンディ・ウォーホルの言う「15分の名声」です。こうした理由もあって私はSNSをやっていません。ちゃんとした記者の専門性や洞察力、意見がSNSという情報の海に埋もれてしまうことを残念に思っています。事実確認すら行われないことがあるのですから。しかもSNSのメディア化は、アルゴリズムを通じてネットユーザーが好むテーマを提供するだけです。つまり何も進化はなく、延々と同じことが繰り返されるだけなのです。新たな発見がなく、健全ではありません。

─アーティストとしての自覚が生まれたのはいつですか?

胸を張ってそうと言えるかはよくわかりませんが、この本を考えるのに20年かかりました。この作品の貴任は持ちますが、何者かになるために、あるいは創作活動を自慢するために作ったわけではありません。私にとって創作することは、生きていくうえで必要不可欠な行為なのです。時間をかけて創作するすべての人々に、「後ろめた<思うことはない」と言いたいです。人にはそれぞれのペースがあります。私のペースはとてもゆっくりです。

─あなたは20年前に自分に課した課題を挙げています。何を実現できましたか?

いまこの場でチェックしてみます。

写真をアルバムに貼る:イエス。

禁煙する:イエス。

本を書く:イエス。

電話での受け答え:いまだにノー。

先延ばしにしない:イエス。

個展をやる:イエス。

事務所の棚を整理する:ノー。

母方の祖母、ポレットおばあさんのドキュメンタリーを作る:イエス、だけどまだ完成していない。

絵を習う:イエス。

童話を書く:イエス。出版するための挿絵はこれから。それにアニメ映画を製作中。

ジムに通う:ノー。

水辺の家に住む:イエス。

ショパンをちゃんと弾けるようになる:もっと上達しないと。

スペイン語を学ぶ:イエス。

ファンからの手紙に返事を書く:遅れがち。

あら、割と達成できているわ!

─今後、映画への出演についてはどう考えますか?

いまは舞台には出ています。フランス人小設家ダヴィド・フェンキノスの『シャルロッテ』が原作の、画家シャルロッテ・サロモンの生涯を描いた舞台です。舞台に立つと家に戻ったような気持ちになります。とりあえずはこの本のような、自分のプロジェクトに時間を割いていくつもりです。ほかにもいろいろ企画中です。家具のアイデアもあって作ってみたいし、また絵も描きたいし、文章を書いている間はとても幸せだし、写真を撮ることは自分の一部だし。いまのところ、映画に戻る必要性も欲求も感じていません。でも、そこには好きな人たちもたくさんいて......、もしかしたらってこともあるかもしれませんね。予想外のことが好きなので。

『SuperfaciaU』オドレイ・トトゥ著 Fisheye Editions 38ユーロ

*「フィガロジャポン」2025年8月号より抜粋

photography: Audrey Tautou et Audrey Tautou « Superfacial »/ Fisheye Éditions text: Paola Genone (Madame Figaro)