金沢で愛でる、陶芸家ルーシー・リーの優美なうつわ。10年ぶりの回顧展の見どころとは?

Culture 2025.10.02

ルーシー・リー《ブロンズ釉花器》 1980年頃 井内コレクション(国立工芸館寄託)

20世紀を代表するイギリスの陶芸家ルーシー・リー(1902-1995年)の回顧展が、石川県金沢市の国立工芸館にて開かれている。1989年の草月会館の展覧会で本格的に紹介され、2010年と2015年の展覧会を経てファンを増やしてきたリーの魅力とは? 本展を監修した岩井美恵子(国立工芸館工芸課長)に聞いた。

ウィーンに生まれ、ロンドンでリーチやコパーと出会う

ルーシー・リー《鉢》 1926年頃 個人蔵

1902年、ウィーンに生まれたルーシー・リーは、ウィーン工芸美術学校でろくろ(轆轤)に出合い、その動きに魅了されて陶芸の道へと進む。そして国際的な展覧会での受賞を重ね、作家としての地位を確立するものの、ナチスの台頭によって亡命を余儀なくされ、1938年にロンドンへと渡る。

「20世紀初頭のウィーンでは、純粋美術だけではなく、日用品を通して高い美意識を表現するウィーン工房のアーティストが活躍をしていました。リーの生まれた家は裕福だったので、幼い頃からウィーン工房のインテリアに囲まれるような生活を送っていたのです。ウィーン工房は美術と工芸の融合を目指していましたから、そういう美意識を求める感覚が彼女の根底にあったのではないかと思います」

ルーシー・リー / ハンス・コパー《コーヒーセット》 1955年頃 滋賀県立陶芸の森 陶芸館蔵

イギリスでは陶芸界の中心にいたバーナード・リーチ、そして制作を後に一緒に行う彫刻家志望の青年ハンス・コパーとの出会いを通して自身のスタイルを確立させ、1995年に93歳で亡くなるまで精力的に制作を続けた。

「リーチはイギリス陶芸界の中心的役割を担っていて、その存在はとても大きなものでした。リーはリーチとの交流を通して、当初、リーチ風の厚手で素朴な作品も制作をしています。しかしそれは一時的に過ぎず、ボタン製作の助手として工房にやってきたコパーとの出会いによって、自身が美しいと思う、薄く繊細な作品を手がけていきました。当時は『薄すぎて陶器らしくない』と批判されましたが、いまや彼女の作品の代名詞といえるでしょう」

---fadeinpager---

「シンプルでありながら圧倒的に美しい」

リーの作品の魅力とは?

手前:ルーシー・リー《白釉鎬文花瓶》 1976年頃 国立工芸館蔵

小さな高台やすっきりとしたライン、マンガン釉や搔き落としと呼ばれる技法(※)など、釉薬と形態、それに装飾が一体となったリーの作品。どれもが一目で彼女の作品であると分かるほど個性的だが、一つ一つのうつわは色彩も異なっていて、例えば溶岩釉のようにごつごつとした質感を見せるものもある。優美ではあるものの、一言では表しきれないリーの作品の奥深い魅力とは何だろうか。

※素地を削って地の色を出し、文様を表現する陶磁器技法。

「彼女が陶芸家として高い見識と技量を持っていたことがポイントだと思います。例えばただピンクを使ったらかわいいというような発想ではなく、そもそも焼き物とはどういうものなのかを突き詰めて制作しているのです。またろくろで作品を作りますから、時々によって多少形も変わります。その異なった形に合う色はどれなのかを、きちんと考えて制作していたのがリーなのです」

ルーシー・リー《壺》 1965年頃 京都国立近代美術館蔵

リーの作品は近年、ファッション誌やライフスタイル誌にて定期的に取り上げられるなど、陶芸というジャンルを超えて多くの人々を魅了している。そして今回、国内では10年ぶりの回顧展ということで、若い世代にも作品の良さを伝えたいという。

「シンプルでありながら圧倒的に美しい造形というのは、若い世代の人々にも惹きつける力があると思います。そして彼女の作品は、日常の生活に置いてみると華やかになるような魅力を持っています。溶岩釉の器は確かにごつごつとしていますけど、家にあったら素敵なインテリアになりそうですよね。リーはあくまでも『生活の中にあるもの』という視点で作品を制作していたので、ライフスタイルとの親和性も高いのではないかと感じています」

---fadeinpager---

三宅一生が本格的に初めて紹介!

リーの作品が日本で親しまれている理由

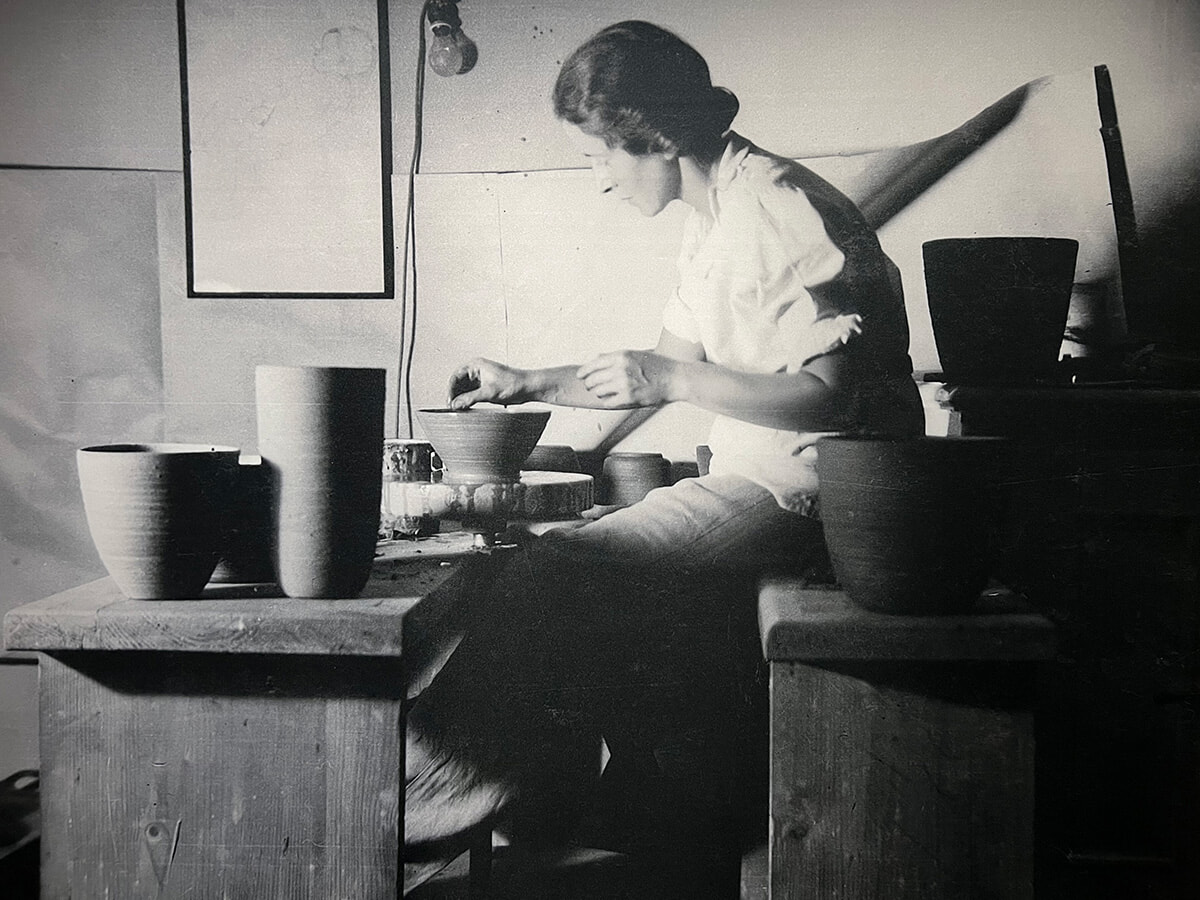

ウィーン時代、轆轤に向かって制作をするルーシー・リー(1930年代) Sainsbury Centre, University of East Anglia

リーに来日経験がないのにも関わらず、日本で親しまれている理由のひとつとして、1989年にデザイナーの三宅一生が草月会館にて開いた『現代イギリス陶芸家 ルゥーシー・リィー展』があげられる。

「日本で初めて本格的にリーを紹介したのが、ファッションデザイナーの三宅一生でした。三宅一生はイギリスで、表紙に彼女の作品が載った書籍を偶然見つけるのですね。すると強く魅せられ、すぐに工房を訪ねて、個展の開催へとつなげます。その書籍はロンドンで発行されたもので、白い瓶が一点だけ掲載されたシンプルな表紙でした」

草月会館での個展では、会場設計を安藤忠雄、図録デザインを亀倉雄策、作品写真を石元泰博が担当するなど、時代を代表するクリエイターが一堂に会する。そして初期から1980年頃までの作品をケースに収めず、水盤に浮かぶように配置したほか、一部ではうつわへお花を飾るなどして展示した。

「三宅一生さんによる1989年の展覧会が、日本におけるリーの評価に強い影響を与えたことは間違いありません。まず三宅一生さんのファンにも彼女の作品が響いて、そこからどんどん受容が広がっていったのではないでしょうか」

---fadeinpager---

《ブロンズ釉花器》から《白釉ピンク線文鉢》まで、おすすめの作品4選

ルーシー・リー《青釉鉢》 1978年 国立工芸館蔵

左:ルーシー・リー《溶岩釉鉢》 右:ルーシー・リー《練り込み花器》 ともに1980年頃 井内コレクション(国立工芸館寄託)

今回の展示では照明デザインにもこだわり、作品はもとより、美しい展示空間も魅力に満ちている。そうした中、特に見ておきたい、おすすめのリーの作品をあげてもらった。

「まずポスターでも使った《ブロンズ釉花器》です。張った胴、細く長い首、大きく朝顔のように開いた口部は調和を見せていますし、気品も感じられます。もう一点は1950年代から追求された朝顔型をした《青釉鉢》です。こうした器形は彼女の代表的なスタイルとして知られていますが、青の深い色彩が息をのむほどに美しいですね」

ルーシー・リー《白釉ピンク線文鉢》 1984年頃 井内コレクション(国立工芸館寄託)

「《溶岩釉鉢》もぜひ取り上げたいと思います。表面の質感だけ取り出せば無骨ともいえる表現ですが、淡いピンクとグレーの色彩の効果もあり、とてもかわいらしいもの。《白釉ピンク線文鉢》も一推しです。伸びやかに開いた上部と極端に小さな高台という、一見不安定とも取れるフォルムの対比が見事に響き合っています。フォルムはすっきりとしていますが、決して冷たさを感じさせないのも、彼女の洗練された美意識の表れではないかと思います」

---fadeinpager---

リーの作品を通して工芸に親しむヒントとは?

左:ハンス・コパー《ポット》 1968年頃 京都国立近代美術館蔵 右:ハンス・コパー《スペード・フォーム》 1970年頃 国立工芸館蔵

リーの作品に加え、ウィーン工房の創設者のひとりであるヨーゼフ・ホフマンや同時代に活躍した作家、またバーナード・リーチにハンス・コパー、さらには1952年に開催されたダーティントン国際工芸会議にて交友を深めた濱田庄司などの作品約120点が並ぶ本展。最後にリーの作品を含めて、工芸を親しむためのヒントを教えてもらった。

「陶芸って馴染みが薄いと思われがちですが、実は絵画や彫刻よりも入りやすいはず。だって皆さんお家で茶碗を使っていますよね。こうしたお茶碗などの食器を例にあげるまでもなく、工芸とは自分たちの生活の中にあるものなのです」

手前:ルーシー・リー《鉢》 1979年 国立工芸館蔵

「ですから私が工芸の展覧会で行うギャラリートークでは、『この中でもしひとつ持ち帰れるものがあるとすればどれですか?』とよくお聞きします。お家で実際に使うものでもいいし、部屋に飾るものでもいい。『もし持って帰るとすればどれかな?』というような目で作品を見ていただくと楽しいと思います。ぜひお友達などとあれこれ持ち帰りたいものを話しながら、お気に入りの作品を見つけて下さい」

国立工芸館

明治時代の洋風建築を移築・復元し、2020年に東京より移転開館してから5年。長い歴史の中で育まれた工芸文化が今も息づく金沢の国立工芸館にて、スタイリッシュでいつの時代もモダンなルーシー・リーの作品とじっくり向き合いたい。

会期:2025/9/9(火)~11/24(月・休)

会場:国立工芸館

石川県金沢市出羽町3-2

050-5541-8600(ハローダイヤル)

開)9:30~17:00最終入館

休)月、10/14、11/4(10/13、11/3、24は開館)

料)一般 ¥1,200 ほか

https://www.momat.go.jp/craft-museum/exhibitions/564

text: Harold