日常の裂け目から美が芽吹く、今月の展覧会4選!

Culture 2021.10.25

東京では緊急事態宣言の解除とともに、少しずつ人の流れが美術館や劇場に戻りつつある。いまこそ見たい、全国の展覧会を厳選!

妖怪の姿を借りて浮かび上がる日本史。

『ホー・ツーニェン 百鬼夜行』

シンガポール出身のホー・ツーニェンは歴史や伝承を丹念にリサーチし、正史から抜け落ちたものを亡霊のように蘇らせ、虚構と史実の間で揺れ動きながら、母国とアジア全域の多層的な物語を描き出してきた。本展では、第二次世界大戦中に旧マレー連邦で活動した「マレーの虎」の異名をとる山下奉文大将、1960年代のヒーロー番組「怪傑ハリマオ」のモデルになった谷豊、その周囲で暗躍した軍人やスパイ、思想家たちが奇怪かつ滑稽な100の妖怪の姿を借りて闇を練り歩く。日常の裂け目から現れる妖怪が魔に魅入られた時代を映し出し、世界を席巻した戦争と現代の日本文化が交わる地点には、複雑な日本の歴史や精神史が浮かび上がる。

会期:10/23~2022/1/23

豊田市美術館(愛知・豊田)

営)10:00~17:30

休)月、12/28~2022/1/4

料)一般¥1,000

●問い合わせ先:

tel:0565-34-6610

www.museum.toyota.aichi.jp

---fadeinpager---

地域型へのシフトと新鮮なプログラム。

『DOMANI・明日展2021-22』

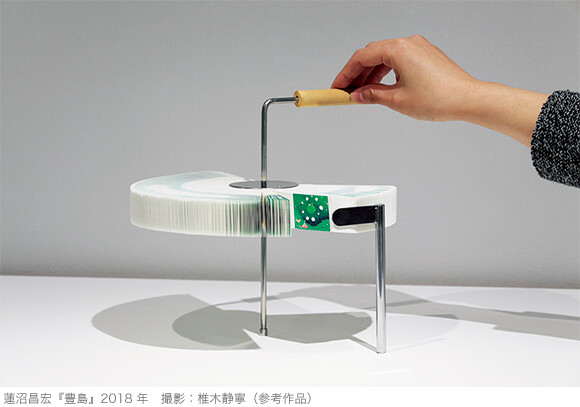

日本の芸術界を支える人材育成のため、文化庁が若手芸術家の海外研修支援プログラムの成果発表として1998年から開催してきた『DOMANI・明日展』。今年度はコロナ禍の影響で全国5会場で開催。このうち京都、広島、水戸では新しい枠組み「and DOMANI」として会場の自主企画に連動する特別プログラムを実施する。水戸芸術館では開催中の故・佐藤雅晴の回顧展と連動。ビデオやスチールで撮影した日常の風景をペンツールでなぞるようにトレースしたアニメーションで没後も評価の高まる佐藤の展示と、アニメーション技術の起源とも言える装置「キノーラ」の原理でパラパラマンガのように物語を紡ぐ蓮沼昌宏のワークショップの共鳴に期待したい。

会期:開催中~2022年3月中旬

石巻、愛知、京都、広島、水戸

営)各会場による

休)各会場による

料)各会場による

●問い合わせ先:

tel:03-3485-7866

https://domani-ten.com

---fadeinpager---

アーティストの哲学と大自然の共生。

『MIND TRAIL 奥大和 心のなかの美術館』

クリエイティブディレクター齋藤精一がプロデュースする、奈良県の奥大和一帯に広がる雄大な自然を主役に、五感を通して土地の魅力に気付くことを目的に展開される芸術祭。奥大和の自然とアーティストの哲学が共生し、アートが気付きのレンズとして機能することを目指す。広大なエリアを徒歩で巡る、人との距離を十分にとったアートイベントとなる。3つのエリアに、森(吉野)、水(天川)、地(曽爾)とテーマを設定。世界遺産として知られる吉野には日本古来の自然信仰に根ざした文化が伝わり、天川は水が美しい地域として知られ、曽爾には岩の底から興った山々が連なる。数日滞在して、歴史ある奥大和の魅力を知る旅も豊かな体験になりそうだ。

営)開催中~11/28

奈良県内各所(吉野町、天川村、曽爾村)

営)各会場による

無休

入場無料

●問い合わせ先:

tel:0744-48-3016

https://mindtrail.okuyamato.jp

---fadeinpager---

科学的視点と美を併せ持つ植物画の魅力。

『キューガーデン 英国王室が愛した花々 シャーロット王妃とボタニカルアート』

世界遺産に登録された世界最大級の植物園、英国王立植物園キューガーデンは、英国で自然科学や植物画が発展した歴史的背景とともに、その規模を飛躍的に広げ、研究機関としての整備を進めてきた。本展では同園の18~19 世紀に制作された貴重なボタニカルアートコレクションのほか、シャーロット王妃が愛し、王室御用達となったウェッジウッド社など陶磁器の数々を展示。手彩色が施された豪華な植物誌『フローラの神殿』『カーティス・ボタニカル・マガジン』などの図版も出品される。鋭い観察眼によって精緻に描写する科学的視点と、目を奪われるような美しさが共存するボタニカルアートならではの知的な魅力に触れる機会となる。

営)開催中~11/28

東京都庭園美術館(東京・白金台)

営)10:00~18:00

休)月

料)一般¥1,400

●問い合わせ先:

tel:050-5541-8600(ハローダイヤル)

www.teien-art-museum.ne.jp

新型コロナウイルス感染症の影響により、開催時期および開館時間が変更となる場合があります。

最新情報は各展覧会のHPをご確認ください。

*「フィガロジャポン」2021年12月号より抜粋

text: Chie Sumiyoshi