パリからロンドン、LAへ。好評を博したドラ・マール展。

Paris 2019.08.30

6月5日から7月29日まで、パリのポンピドゥー・センターで開催された『ドラ・マール』展。8週間と開催期間は短かったものの、15万人近い来場者を集め、好評のうちに終了した。今後、11月20日から来年3月15日までロンドンのテート・モダンで、そして4月21日から6月26日まではロサンゼルスのJ・ポール・ゲッティ美術館で開催される。

ドラ・マール(1907~1997年)はピカソの愛人のひとりで、彼の’’泣く女’’のモデルとしてよく知られている。1943年にフランソワーズ・ジローの登場によりピカソと別れてから、ピカソの死後も彼に取り憑かれたように生きていた彼女。ピカソのミューズと紹介されて終わることが多く、彼女が撮影した写真が展示されることがあっても、せいぜいピカソの『ゲルニカ』制作を追った写真どまり。巨人ピカソの陰からなかなか抜け出せなかったドラだったが、写真、絵画など作品400点近くを展示したポンピドゥー・センターの展覧会によって、ひとりの芸術家としてのドラ・マールが知られることになったのだ。

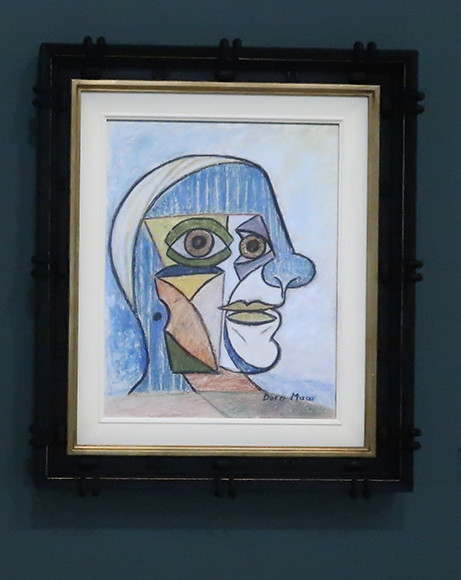

ピカソが描いたドラ・マール。ピカソがドラを描いた絵画、デッサンを彼女は多数所有し、それらは彼女が亡くなった翌年に開催された競売にかけられた。

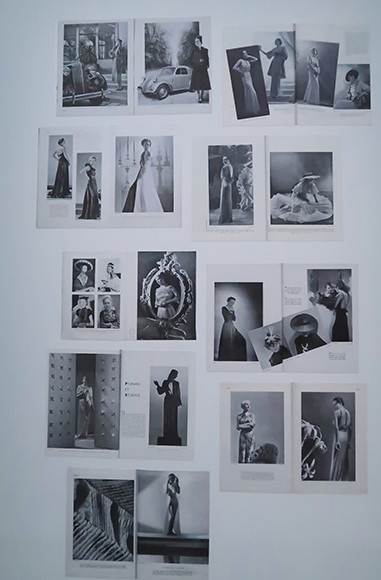

7パートで展開した展覧会は、テーマ“職業写真家”からスタート。1930年代は女性の写真家が大勢活躍した時代である。パリ市の学校で写真を学び、彼女は1932年にデコレーターのピエール・ケフェールと共にパリ郊外にフォトスタジオを開く。ふたりで一緒のこともあれば、彼女ひとりによる撮影でもこの時代の写真にはKéfer – Dora Maarと署名されている。3年後彼と別れた後は8区にひとりでスタジオを構え、ポートレート、モード、広告の分野で写真家としての名声を確立した。後にヴェネツィア国際映画祭で監督賞を受賞することになる『犯罪河岸』(1947年)でアンリ・ジョルジュ・クルーゾー監督は、 映画に登場する女性写真家ドラ・モニエ役について“強い個性と才能を持つ独立した女性であるドラ・マール”をモデルにした、と語っている。

ファッション雑誌や広告の分野での写真家活動。

1937年、ヘレナ・ルビンスタインのアパルトマンを撮影。

展覧会の第2テーマ“アンガージュマン”では、周囲の芸術家仲間同様に彼女も超左翼だった1930年代前半に撮影した写真を展示。ストリートのリアルライフに向けられた彼女の視線は、その次の“都会の魔法”へと続いた。1933年ごろから、ドラは積極的にシューレアリストたちに関わるようになり、“シューレアリスム体験”のパートでは、彼女が撮影したシューレアリストたちのポートレートを見ることができた。シューレアリストの仲間たちの中で写真家は珍しく、また女性も珍しかったのだ。そんな彼女とピカソが出会うのは1935年の冬。ドラはピカソとスペイン語で話すことができ、芸術的にも彼と分かち合うものが多く……彼女がピカソのゲルニカ創造の過程を写真に納めたのは1937年春のことである。画家と写真家が互いに魅了し、魅了されるという関係が生まれた。

ドラ・マールが撮影したピカソ。

ロンドンにて。1937年。

シューレアリストのポール・エリュアールの妻ヌッシュをモデルに撮影した写真をもとに、ドラはさまざまな作品を制作した。

ピカソがドラを描き、そして彼女も絵筆をとって彼を描くようになった。出会いから8年でピカソと別れることになったドラは、その後も亡くなるまで絵を描き続けた。1950年代は風景画の時代である。1980年代になり、再び彼女は写真へと戻る。展覧会の後半はこれまで公開されることのなかった彼女の絵画作品を多数展示。ドラがランプを描いた静物画に“恐ろしいほどの孤独と空白”を感じたのは、画家で作家のフランソワーズ・ジロー。ピカソがドラと別れる原因となった女性だ。1997年に89歳で亡くなるまでドラは芸術活動を続け、彼女が撮影した写真、彼女が所有したピカソの多数の作品が亡くなった翌年の秋に3日がかりの競売にかけられた。その結果、彼女の所蔵品は公機関や個人などさまざまな買い手のもとへと散逸。今回の展覧会の展示400点の中には、そうした中から日頃目に触れることのできない珍しい作品も含まれていた。予想を超える数の来場者を迎えた展覧会。見損なった人はロンドン、あるいはLAへ!

ドラ・マールによる『パブロ・ピカソ』(1936年)。彼を描くことがきっかけとなり、その後彼女は絵画を続ける。

ウニ、植物、ランプなど静物画の題材は身近な品ながらバリエーションにとんでいた。

1940年代は静物画時代だ。

ジョルジュ・ブラッサイが1940年に撮影したアトリエのドラ・マール。

1960年代、ジェオメトリックなコンポジションを多く描いた。

réalisation:MARIKO OMURA