カーン美術館で、『商品のスペクタクル/芸術と商売1860-1914』展。

Paris 2024.06.18

パリのサンラザール駅から列車で約2時間、ノルマンディー地方のカーン市に到着する。駅から徒歩あるいはトラムで観光名所でもあるシャトー(現在工事中)に向かうと、その敷地内にカーン美術館がある。9月8日まで『商品のスペクタクル/芸術と商売1860-1914』展を開催中だ。これはパリ装飾芸術美術館の『デパートの誕生/1852~1925年』展と合わせて鑑賞するのがおすすめの展覧会である。

展覧会のポスターに用いられているのはフェリックス・ヴァロットンの木版画『ボン・マルシェ』(1893年/©️Patrimoine Le Bon Marche Rive Gauche)。1852年に生まれた世界初のデパートである左岸のボン・マルシェが打ち出したシーツなどのバーゲン会場の光景が描かれている。

シャトーの敷地内に立つカーン美術館。©️Musée des beaux arts de Caen

---fadeinpager---

この展覧会は近代化が進み商店が増えたことによって街に大きな変化がもたらされた1840~60年から、第一次世界大戦が始まる1914年までを対象にしている。商業形態の変化により庶民たちにおいて消費が花盛りとなった時代だ。展示のメインとなるのは、この時代の進化する街の景観や人々の行動の変化に反応したアーティストたちの作品。これまでにないテーマで集められた絵画、デッサン、写真など豊かなバリエーションの中には有名な作品もあれば、主題ゆえにあまり展示されることがなかった作品も。

ナポレオン3世の指揮で始められたオスマン男爵のパリ大改造によって、近代化への大きな変化を見せたパリの街から展示が始まる。いま私たちが目にするブールヴァール(大通り)がパリに敷設された時代だ。それまでの不衛生でごちゃついた建物群が解体されて消え去った1860~1870年。幅広の大通りを馬車が走り、そのうち車が走るようになり、大通りの脇の歩道はボリュームのある長いスカートの装いの女性たちが服に気を取られずに歩ける場所となり、そして通りに面したオスマン建築の建物の地上階には次々と商店が生まれていった。歩く人たちに見られること、見ることの楽しみをブールヴァールが生み出したのだ。

ジュゼッペ・デ・ニッティス作『オペラ大通りの掘進』(1878年)。第一回印象派展に出品しているイタリア人画家の彼は、立ち並ぶ家が壊されオペラ大通りの敷設工事が進む途中を作品に残した。photo: Mariko Omura

カミーユ・ピサロ作『オペラ大通り』(1898年/ランス市美術館所蔵)。立ち並んでいた小さな建物が取り去られ、1876年から1879年にかけての工事でパレ・ロワイヤルからオペラ座まで続くオペラ大通りが貫通。画家はパレ・ロワイヤルのアンドレ・マルロー広場にいまもあるオテル・デュ・ルーヴルの一室の窓から、街が文字通り開かれた"驚くべき"光景を描いた。Reims,musée des beaux arts

ピエール・ボナール作『クリッシー大通り』(1911年/オルセー美術館所蔵)。大通りという街の新しい存在が生み出した変化は画家たちには刺激的だった。Paris, musée d'Orsay

---fadeinpager---

そんなパリ市内で1867年には万国博覧会が開催され、またいまはオルリー空港に近いランジスに移動したが中央市場のレ・アールが作られた。デパートも1852年のボン・マルシェを皮切りに、次々と生まれていくのだ。商店の数も増えて、ブルジョワ階級だけでなく、それまでは必要な品だけを買うことにとどまっていた庶民も楽しみとしてのショッピングをするようになる。デパートやブティックの店内はもちろん、ショーウインドーにもあふれる多数の商品。それを売る人、買う人、眺める人......写真家や画家たちの前に視線を引き付ける魅力にあふれる光景が繰り広げられていた。

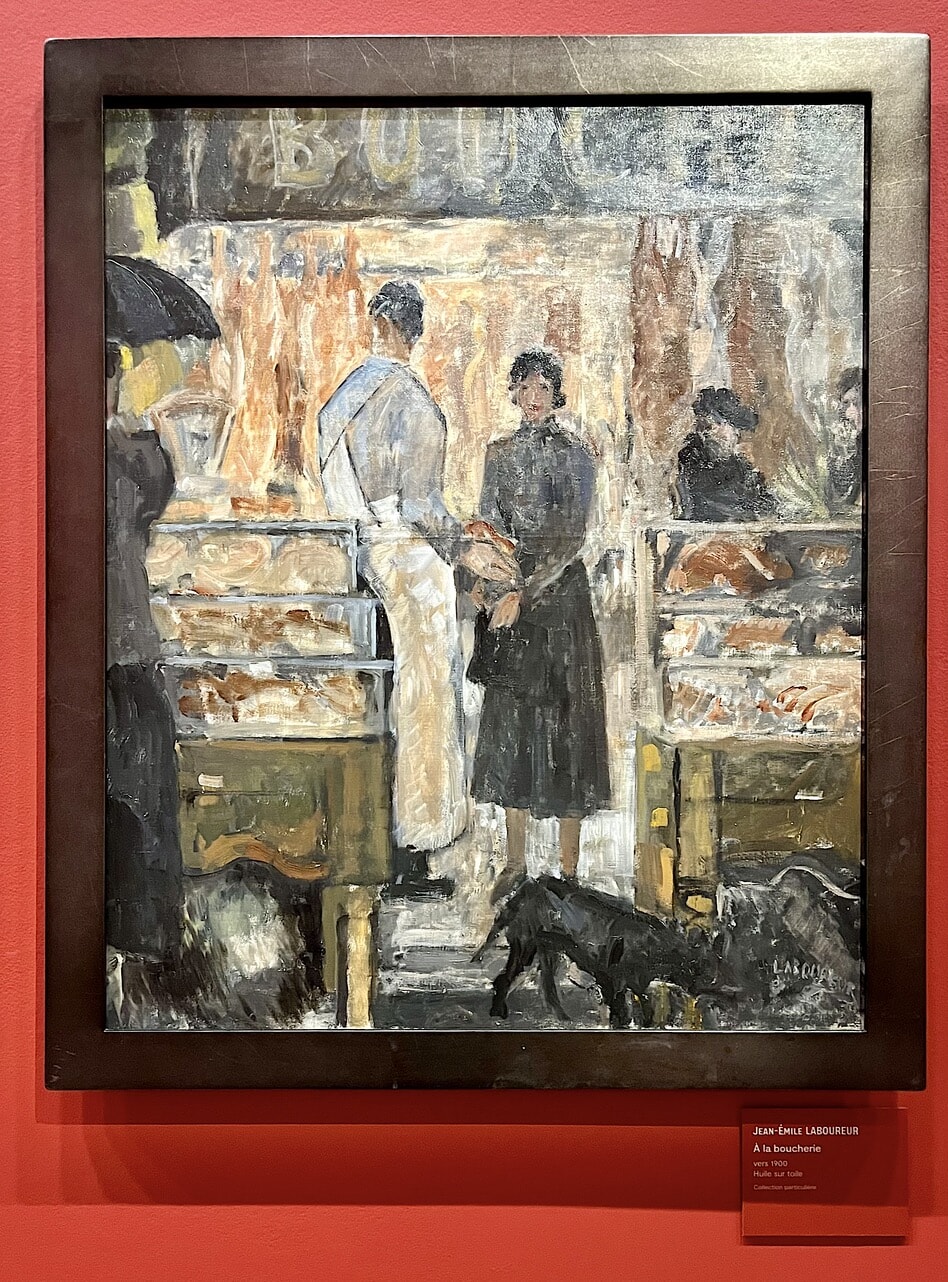

ジャン=エミール・ラブルー作『肉屋にて』(1900年ごろ)。photo: Mariko Omura

ショーウインドーの幻惑。多くの画家がそれをテーマに作品を残した。photo: Mariko Omura

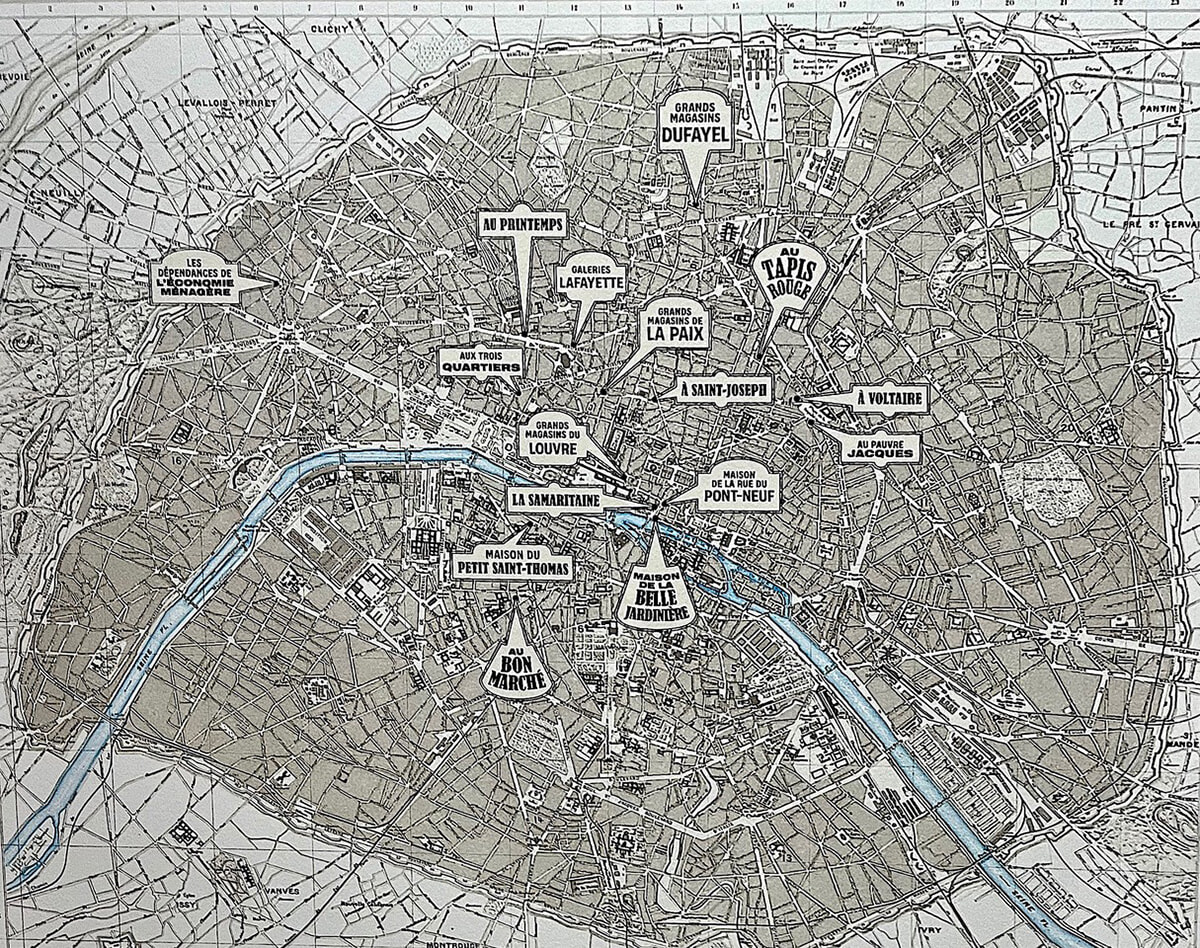

1860〜1914年にパリ市内に存在したデパートと衣料の新作を扱う"マガザン・ドゥ・ヌーヴォーテ" photo: Mariko Omura

展覧会はデパートのオーナーと働く人々についてもコーナーを割いている。エミール・ゾラが小説『ボヌール百貨店』の主人公にインスピレーションを得たのは、ボン・マルシェの創設者アフルレッド・ブリスコーとGrands magasins du Louvreの創設者アルフレッド・ショシャールだ。会場内、その彼のブロンズ像と1907年に撮影されたプランタン・デパートの従業員たちの写真が向かい合う。photo: Mariko Omura

売るべき商品があるのなら、それらを宣伝しなければ......こうして街に広告や看板があふれてゆくことになる。これもまたアーティストたちの目に、新鮮で刺激的な景色を生み出すのだ。グラフィックデザイナーという職業がもてはやされるようになった時代である。さて広告に満たされた街でアーティストたちの注意を引く別の存在、それは街角に立つ行商人や売り子たちの姿だった。花売り娘を筆頭に、野菜、キャンディー、おもちゃなどを屋台に並べた年齢もさまざまな売り子たち。華やかに賑わうデパートや商店の中で働く人々と異なり、彼らの中には物乞いと売り子の境が曖昧な人もいて......。当時のアーティストたちの仕事のおかげで、私たちが知らない時代のあまり語られない街の様子がよく見えてくる展覧会だ。

各店、さまざまなイべントをポスターで宣伝。photo: Mariko Omura

1862年にロワイヤル通りにオープンしたラデュレの天井に"パン焼き天使"を描いたジュール・シェレ。これは彼によるパリ2区にあったGrands Mgasins de la Paixのポスター(1875年)。

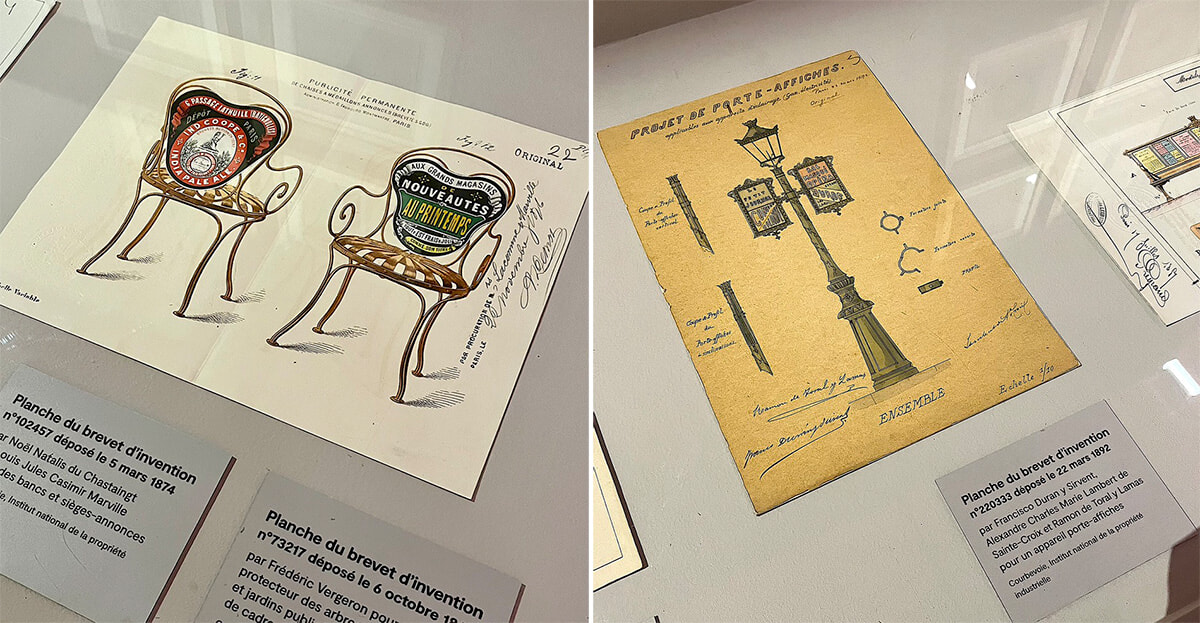

街の景観を損なわず、いかに広告の場所を確保するか? さまざまな特許が申請された。photo: Mariko Omura

ウジェーヌ・アジェが主に1900年代に撮影した店舗の外観。photo: Mariko Omura

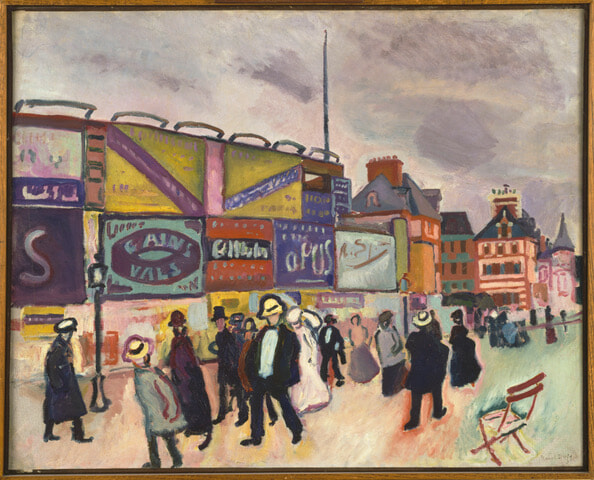

ラウル・デュフィ作『トルーヴィルの広告』(1906年)。ノルマンディーのトルーヴィルの町にも広告ラッシュ! ©️Centre Pompidou MNAM-CCI

展覧会の最後の章は、行商人や街角の売り子たちに捧げられている。©️Musée des Beaux Arts de Caen

フェルナン・ペレーズ作『レモンの売り子』(1895〜97年)。photo: Mariko Omura

『Le spectacle de la marchandise / Art et commerce 1860- 1914』展

会期:開催中~9月8日

会場:Le Musée des Beaux Arts de Caen Le Château 14000 Caen

開)9:30~12:30、13:30~18:00(火〜金) 11:00~18:00(土、日)

休)月(7月、8月を除く)

料金:5.5ユーロ(26歳以下、月初めの週末は無料)

www.mbc.fr

@mbacaen

editing: Mariko Omura