パリ11区☆音と光のアトリエ・デ・リュミエール

今年4月にパリ11区にオープンしたデジタルアートセンター“Atelier des Lumieres”(アトリエ・デ・リュミエール)へ行ってきました。

オープン早々人気だと聞いていたので開館時間の10時に予約。

平日の早めの時間だったこともあり、待ち時間もなく入館できました。

入館後、薄暗いホールを抜けて黒い扉を開けるとそこは広々と大きな空間。

ここは元々は1835年に作られた鉄道・機関車・船などの大型鉄製部品鋳造工場だったそう。

この壁に映像が映し出されることは予想できるけれど、初めてなので、もちろんどのあたりに何が映し出されるのか、どこで見るのがベストかよくわからない…。

上映が始まる前まだ入場者もまばらな中、会場内を一周してみると、ところどころにベンチのようなものが置かれているのを発見。とりあえず座ってみました。

この「アトリエ・デ・リュミエール」は、プロジェクションマッピングを駆使したパリ初のデジタルアートセンター。

記念すべきオープニング作品が大好きな画家Gustav Klimt(グスタフ・クリムト)。

最初はクリムトだからという単純な理由先行で観たいと思っていました。

(関連記事→https://madamefigaro.jp/paris/blog/keico/au-temps-de-klimt-la-secession-a-vienne.html)

(関連記事・画像無視→https://madamefigaro.jp/paris/blog/keico/51895242.html )

でも上演が始まって早々にその独特の世界観に引き込まれてしまいました。

周りの全ての壁だけでなく床にも投影された鮮やかな映像は美しくリアルで、いつかは行ってみたいオーストリア・ウィーンのベルベデーレ宮殿やクリムトを中心に結成された新しい造形表現を主張する芸術家のグループ「分離派」の展示施設“Secession”(セセッシオン)に足を踏みれた気分に。

床面積2000平方メートル、高さ10メートル、投影される総面積は3300平方メートル、140機の映写機、50個のスピーカーから光と色に満ちた3000点以上イメージが荘厳な音楽と共に溢れ出すと聞いていたけれど、その迫力はそこに身をおいて初めて実感できるものでした!!

3Dではないのに、大きなシャンデリアが目の前に迫ってくるようだったり、

クルクルと映像が回る床を見て、そこに立つとタイムスリップして華やかな舞踏会にも舞い込んだような?!

(オフィシャルサイトの動画が綺麗!→ http://www.atelier-lumieres.com )

これまで美術鑑賞といえば当然動かぬ本物を目の前に、一定程度しか近づけないような規制線の外から静かに見つめるだけ。

それでも実物を見るのは図録や絵葉書で見る能登は全く別物で、肉眼で観てこそ感じる本物の美しさと個々の作品の持つ独特の雰囲気が魅力。

なので正直なところこの「アトリエ・デ・リュミエール」も体験する前は、きっと、なんというか、所詮は作為的な映像で、本物の良さには及ばないだろう…と実はあまり期待していませんでした。

こうして作品たちが流れるように動き変化し、車窓から眺めるように目の前の風景が次々と変わってゆく。

自分は全く動かないのに動いているような、これは新しいアート体験!

どんどん体全体が作品に溶け込み、包まれ、自分が作品と一体化してゆくような感覚になりました。

でたっ!

大好きな「接吻」♡

大好きな作品たちをこういう新しい手法で鑑賞できたことに感激。

本物の絵の質感や色彩と比べてどうこう思うのと全く別次元の、未来的な新しいアート鑑賞方法の一つだと思いました。

ベンチや床に腰を下ろして見上げてもいいし、色彩と音の洪水に身を任せて歩き回ってもいいし、楽しみ方は自由。

こんな風に作品の森が現れ、その絵の中に自分が入っていけるような面白さ。

PさんやYさんが座れる格好やクッション持参がオススメと仰っていたのはなるほどね!、ベンチの数があまりないのでゆっくり観るにはこうして床に座ったり寝そべったり。

今回私は一番乗りな会場入りだったので、最初から最後までベンチに座ってじっくり観賞しました。

今回私は一番乗りな会場入りだったので、最初から最後までベンチに座ってじっくり観賞しました。

映像はクリムト作品が30分ちょっと、その後分離派に影響をうけた20世紀の作家の映像プログラムが2つ映し出され約1時間でプログラムが一巡。

繰り返し鑑賞可能なので私は2回続けて楽しみましたが、ただ圧倒された1回目に加えて2回目は細部まで鑑賞、音楽にも気が配られていることが良くわかりました。

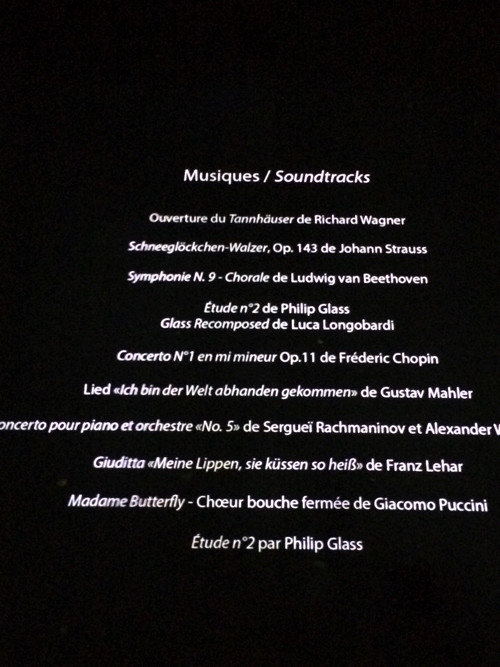

今回使用されていた音楽はワーグナー、ストラウス、ベートーヴェン、ショパン、マーラー、ラフマニノフ、プッチーニなどの有名曲の聞き飽きないものばかりでしたし、作品にとても合っていて、そんなアートと音楽の共演も素敵でした。

本プログラムは、今年11月11日までの予定だそうですが、今後はモネの睡蓮をはじめとする作品群、ミュシャの「スラブ叙事詩」やミケランジェの「最後の審判」などをここで観れたら!(勝手に期待)と今後のプログラムもとても楽しみな“Atelier des Lumieres”(アトリエ・デ・リュミエール)です。

ARCHIVE

MONTHLY