パリでフジタ展☆狂乱の20年代

「私が日本を捨てたのではない。日本が私を捨てたのだ。」

今から十数年前、偶然展覧会で目にしたそんなフレーズが心に響き、作品に惹かれ、同じ日本人で縁あってパリにやってきた人なのだ、と思うと、

ちょっとした親近感とそのアーティスト人生に興味が湧いたのが藤田嗣治(レオナール・フジタ)でした。

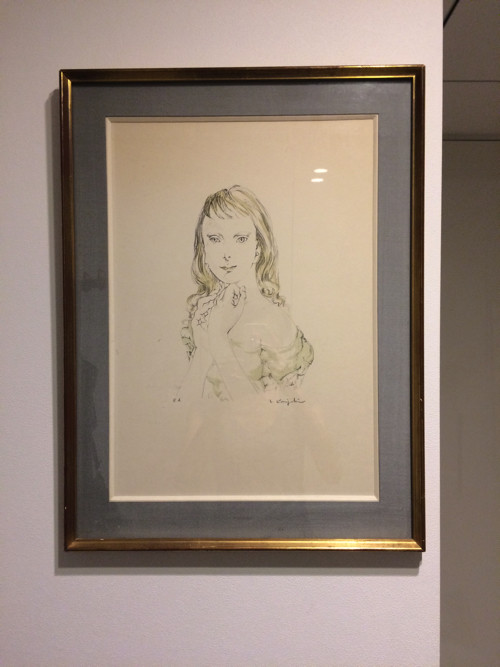

彼に関する書籍を何冊か読み、彼が手がけたランスの教会を何度か訪れ、数年前パリのアンティーク市で掘り出したリトグラフ(版画)の E.A (= エプルーブ・ダルティストepreuve d'artiste)は今では宝物。

(関連ブログ→ https://madamefigaro.jp/paris/blog/keico/51868020.html )

と言うわけで、この展覧会はミスできない!とパリ8区のMusée Maillol(マイヨール美術館)で開催中の“Foujita, peindre dans les années folles”(フジタ、狂乱の20代展)へ楽しみに出かけました。

第一次世界大戦前よりパリで活動し、「猫」と「女」をテーマに独自の絵画スタイルを確立し、西洋画壇からも認められたエコール・ド・パリを代表する日本人画家・藤田嗣治(レオナール・フジタ)。

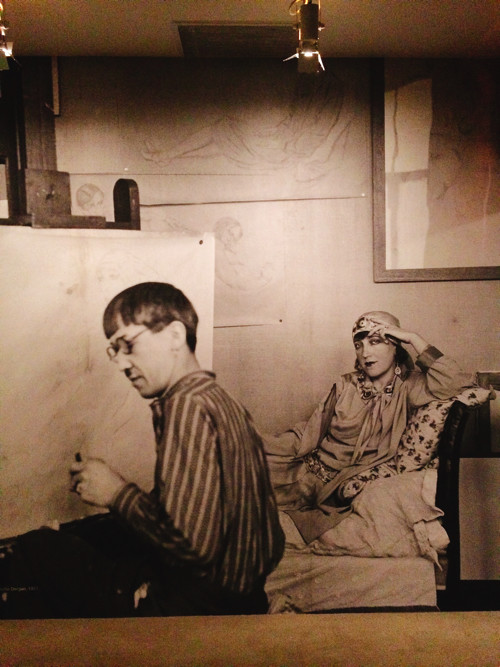

本展は、モジリアーニ、ザッキン、キースリングらエコール・ド・パリの諸画家たちに囲まれたモンパルナス時代、藤田にとって重要な時代である1913年から1931年の創作活動に焦点を絞った展覧会。

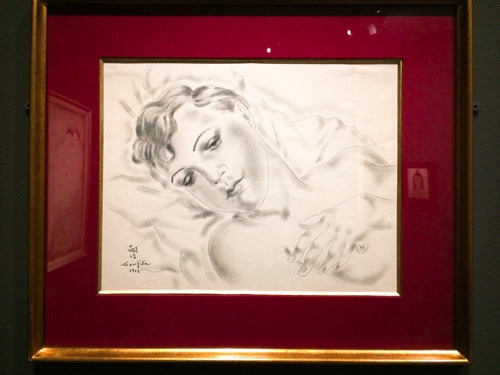

(La femme au miroir よく見る作品とは一風変わったタッチ↑)

私自身は今でこそどんどん日本が好きになり、日本人で良かったと思うことも増えているものの、藤田の作品に惹かれ始めた当時は気持ちが日本から離れ、実生活も離れ、日本の嫌のところに目が向きがちで、母国に遠い距離を感じることがいろいろあった時期でした。

そのため藤田の作品を通して私自身も日本に距離を置き、少し安心したり、共感したりな部分があった気がします。

そんな理由もあって私にとって藤田は特別な画家。

(↑交流のあったピカソやモジリアーニの影響が感じられる)

本展に展示された写真や動画から感じられる藤田の様子はとても愉しそうで、日本でのしきたりや上下関係、こうでなくては!と言う概念から解放され、魅力的な仲間たちと刺激し合いながら自分を偽ることなく自分らしい毎日を送っていただろうな様子が伝わってきました。

さて、藤田の作品テーマには女性。

その人生のそれぞれの時代に女性あり。

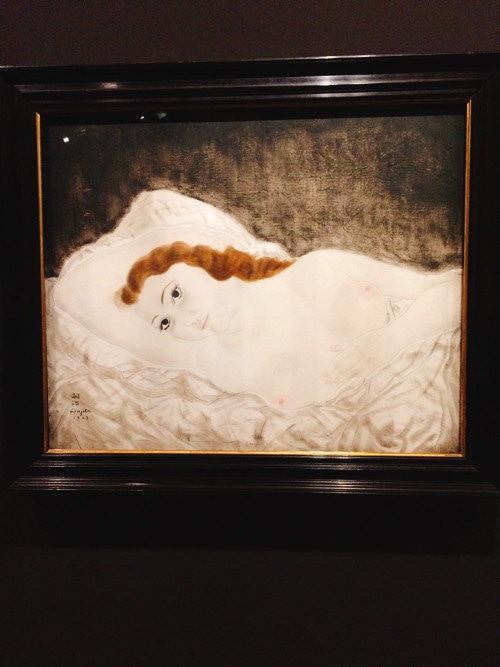

中でもモンパルナス時代に彼のミューズだったのが、Lucie Badoud。

“Youki”(ユキ)と言う日本語のあだ名をつけ、彼女をモデルにたくさん描いています。

色はついていないけれど、個人的には本展では雪のような白肌が印象的だったと言うこのYoukiが一番好きでした。

そしてざっくり記された作品紹介を読んだだけですが、Youkiと別れる際にはそれまで作品、財産等を彼女に残して去ったとか。

(そもそも他の男に心変わりしたのはYoukiの方なのに?!)

そんな潔さにも感心してしまった…。

やはり図録等ではなかなか出ない、本物が持つこの藤田の乳白色と言われる白が美しい。

「色の白いは七難隠す」って言うしね、でも「七難」って何?と気になって絵の前で思わず調べてみました。

それは、

・顔立ちの不細工さ

・性格のキツさ

・老い

・運の悪さ

・色気のなさ

・みすぼらしさ

・運の悪さ

こんなにやばい七難… これをカバーできる美しい白、肌質はやはり大事かも…!

彼の使った画材道具も展示されていました。

何をどう配合したらあの乳白色が生まれるのか?!

Youkiと別れた後、4番目の妻(マドレーヌ)を伴い約2年間の南米旅行へ。

そこで各国の風俗や生活に取材した多くの人物像を描き、藤田の仕事のなかで彩りの異なる一群の作品が生まれたと言われてます。

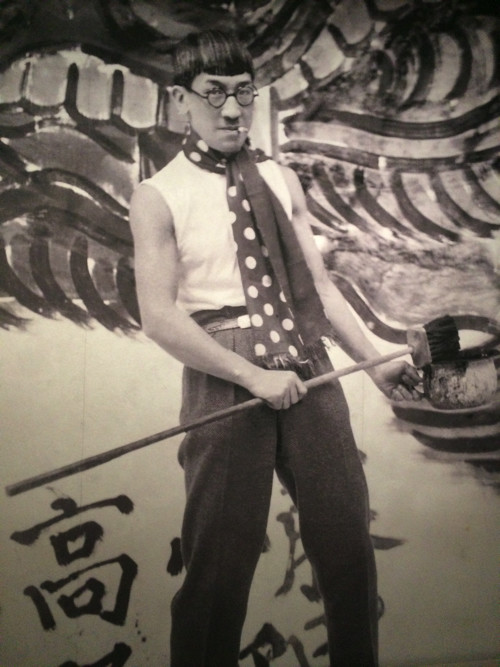

それにしても写真のままの自画像ですが、藤田といえば生涯貫いたこのオカッパヘアと丸メガネ。

キザって自分をよりカッコよく見せたいというよりは、自分の容姿で遊んでいるようなユーモアとセルフ・プロデュース力。

本展最後に目にした彼のフレーズは、

J'ai grandi au Japon mais ma peinture a grandi en France.

(私は日本で育ちました、しかし私の絵はフランスで大きく育ちました)

さて、この夏日本で楽しみにしているのが7月31日から東京都美術館で開催される「没後50年 藤田嗣治展」☆

こちらも行きたいと思います!

ARCHIVE

MONTHLY