画家たちのオリエント☆夢から光まで

モネの睡蓮作品を多数擁する、パリ16区にあるMusée Marmottan Monet(マルモッタン美術館)へ。

そこで今月21日まで開催予定の“L’Orient des peintres, du réve à la lumière”(画家たちのオリエント☆夢から光まで)展を鑑賞してきました。

本展は近代絵画幕開けの一歩手前、ナポレオンによる東方世界の侵略をきっかけに画家達が新たな世界「オリエント」へ旅して描いた東洋の女性、風景画、風俗画などを集め、近代絵画の誕生の一旦を担う画家達のオリエントへの傾倒と、それらが果たした役割について改めて再評価するという趣旨。

その展示は、大好きな画家Jean-Auguste-Dominique Ingres(ジャン=オーギュスト=ドミニク・アングル)の「浴女」でスタート。

ドミニク・アングルと言えば、先日のもぐもぐネタ、レストラン“Le Violon d'Ingres”(ル・ヴィオロン・ダングル)で触れた、絵だけなくヴァイオリンも上手だったという新古典主義の巨匠。

(関連ブログ→ https://madamefigaro.jp/paris/blog/keico/7le-violon-dingres.html )

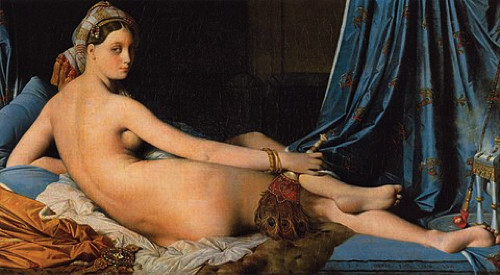

中でも個人的に思い出、思い入れの強い作品が「グランド・オダリスク」。

オダリスクとは、イスラムの君主のハーレムに仕える女奴隷または寵姫のことです。

この作品を初めて観たのは、Rちゃんと23歳の時、ルーヴル美術館で。

不思議な美しさにただただ見惚れ、作品と一緒に1、2枚記念撮影。

なのに、摩訶不思議なことに写真を現像してみると「グランド・オダリスク」の写真だけが現像されず、フィルムを確認しても無い!

当時は今のようなデジカメではなかったので即座に確認もできず、帰国後の写真現像を楽しみにしていただけに、大ショック。

絵画の中の東洋の美女に「撮っちゃだめよ」と言われたような感じでした。

あれから再会することができて良かったけれど…。

そんな「グランド・オダリスク」は、オリエントを表現した代表的作品なので本展にももちろん展示されていました。

あら?

でも知ってる好きな「グランド・オダリスク」に比べるとサイズが小さい。もしや習作?!

でも何かがちょっと違う…と思いながら作品説明に近づくと、Jules Flandrin(ジュール・フランドン)という画家による複製でした。

輝く肌と優雅な曲線。

絵が描けない私には言われるまであまり違和感はなかったのですが、人体構造的にはあり得ない伸びきった背中(この長さでは背骨が多いことに…)、長過ぎる腕、太過ぎる腰から大腿部というおもいきりデフォルメされたボディ。

それはアングルが美を追求した末に辿りついた表現☆

個人的には見たものを見えたままに描くよりは、芸術家なりの解釈でデフォルメされた作品の方が面白く感じるけれど…。

こうしてアングルやドラクロワはじめ、テオドール・シャセリオー、ジャン=レオン・ジェローム等々の作品を鑑賞。

屋外での日常生活の一コマやエキゾチックな風景は、画家達の光の扱い方への意識を変え、やがて印象派へとつながる変容、新しい表現を導いたのだそう。

「Théodore Chassériau“Interieur de harem”」

「Jean-Léon Gérôme“Jeune Orientale au narguile”」

「Armand Point“Cavalier arabe dans le sud”」

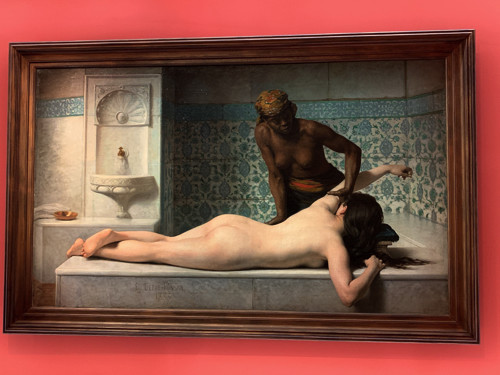

「Edouard Bernard Debat-Ponsan“Le massage, Scene de Hammam”」

一連の流れの中で最後にちょっと意外に感じたのはカンディンスキー作品もあったこと。

しかもインパクト大の3連発。

カンディンスキーも異国の文化や景色に魅せられた画家の一人ということらしいです。

「Ville arabe」

「Oriental」

「Peinture avec forme blanche」

アンリ・マティスの描いたオダリスクは、バックの背景がいかにもマティス。

「オリエント=東洋」と聞くと、以前はついアジア圏を連想していたのですが、この当時のヨーロッパ人からみると現在の中東が東、オリエント☆

それまで自分たちが知らないエキゾチックな世界はかなり興味深かっただろうな〜と思いながら、私もいつか知らない中東を旅したい!と思いながらの鑑賞でした。

K「中東もいつか行ってみたいよね?」

夫「僕、暑いのダメなんで一人で行ってきて…」

K「砂漠の夜は寒いらしいよ」

夫「・・・。」

*L’Orient des peintres, du réve à la lumière”(画家たちのオリエント☆夢から光まで)展は2019年7月21日まで

ARCHIVE

MONTHLY